« DES SCHEMES ET DES THEMES » Résumé :

1

« DES SCHEMES ET DES THEMES »

Lydia GUERCHOUH

Maitre assistante département de Langue et culture Amazighes

Université de TIZI-OUZOU.

Résumé :

Le verbe, en berbère, est la composante la plus importante du lexique de par son

statut syntaxique le plus souvent prédicatif et centre de rattachement dans un énoncé,

mais aussi en référence à son rôle dans l’enrichissement lexical étant en majorité base

de dérivation pouvant former jusqu’à 15 unités.

Ceci dit, cet élément, généralement, indispensable à tout acte verbal suscite

encore beaucoup d’interrogations. En effet, si les natifs de la langue arrivent plus ou

moins facilement à identifier les formes et la structure des différents thèmes verbaux de

manière spontanée, les non natifs, eux, ne peuvent s’exercer à la conjugaison à moins de

leurs fournir, dans chaque cas, un prototype qui formera d’ailleurs la référence d’un

système par analogie. La pratique de la langue, en dehors de ce cadre, sera obstruée par

l’absence de ces moules.

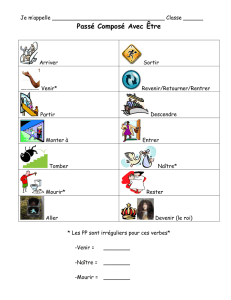

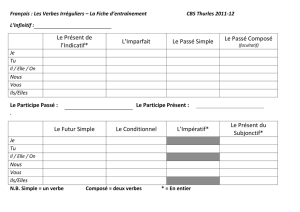

Si, en français, on pré-identifie les terminaisons des verbes en références à leur

classification (1er, 2ème et 3ème groupes en plus des verbes irréguliers), en berbère, cette

organisation reprise en partie par Mouloud Mammeri dans « tajerrumt n tmazi$t »

s’avère peu efficace pour cette langue notamment en raison de l’hétérogénéité des

formes verbales dites simples ainsi que les changements affectant le schème même des

verbes.

Si en terminologie et en sémantique, on identifie quatre thèmes verbaux (prétérit,

prétérit négatif, aoriste et aoriste intensif), au niveau formel, on constate assez vite que

certains thèmes affichent des structures similaires donnant ainsi des verbes à deux

2

thèmes et quatre thèmes constituant les deux extrémités d’une situation médiane à trois

thèmes.

Ces variations dans la conjugaison qui semblent, à priori, n’obéir à aucune

régularité, fonctionneraient, en fait, selon la construction des schèmes verbaux. Sur ce,

nous proposons d’établir une classification des verbes annonçant, dès le départ, certains

traits de leurs conjugaison. Nous nous interrogerons sur une éventuelle distribution

complémentaire entre les schèmes des formes simples et le nombre de thèmes verbaux

afin de fournir aux apprenants, natifs comme non natifs, des régularités dans la

conjugaison des verbes en berbère un peu à l’image de ce qu’elle est en français. Existe-

t-il, donc, une relation univoque et systématique entre les types de schèmes et le nombre

de thèmes verbaux leur correspondant ?

Pour étudier cette éventuelle régularité, nous nous référons à un corpus constitué

de 1000 verbes pour lesquels nous avons relevé toutes les réalisations aspectuelles y

compris les cas de variations et de diversité des réalisations des thèmes verbaux en

question.

Concernant cette thématique, les manuels scolaires ne fournissent qu’une seule

information indiquant de manière vague que l’aoriste intensif constitue toujours un

thème différent, opposant, ainsi, des verbes à deux, trois et quatre thèmes et excluant, de

ce fait, d’éventuels verbes à un seul thème. Les écrits à ce sujet, ne mentionnent, quant à

eux, que la diversité du nombre de thèmes verbaux de chaque groupe de verbes, avec

quelques illustrations de schèmes correspondant mais sans, toutefois, tenter d’établir

une répartition de ceux-ci en fonction du nombre de thèmes qu’ils peuvent prendre.

Dans ce qui suit, nous essayerons de relever les régularités dans la distribution des

nombres de thèmes verbaux. Nous dégagerons, dans un premier temps, tous les schèmes

pouvant former un, deux, trois ou quatre thèmes, puis nous établirons des connexions

entre les différents types dégagés afin d’étudier le type de distribution (complémentaire

ou aléatoire) qui régit cette diversité thématiques.

3

I. Les verbes d’état :

D’après une étude établie sur une quarantaine de verbes, il semblerait que les

verbes d’état sont tous des verbes affichant trois thèmes. Cependant, bien que les

oppositions de thèmes semblent être assez stables, certains schèmes comme ic1c2ic3

affichent des variations dans les types d’oppositions dont la raison nous semble

inexplicable, comme le démontre les exemples suivants :

I$zif (être grand) : $ezzif i$zif tti$zif

P/PN - A - AI1

Izyin (être beau) : zyen zyin ttizyin

P/A - PN - AI

Ishil (être facile) : shel shil ttishil

P - PN/A/ - AI

Les schèmes verbaux formant trois thèmes aspectuels sont représentés ci-après :

1. cvc : C1ac2

2. vcvc : ac1ac2, ic1ic2

3. vccv : ic1c2i

4. cvcvc : c1ic2ec3

5. vccvc : ic1c2ic3, ic1c2uc3.

Par ailleurs, certains verbes d’état, du fait que les locuteurs tendent à assimiler leur

conjugaison à celle des verbes d’action censé, normalement, être différente, affichent

deux ou quatre thèmes selon leurs schème et en référence aux corrélations existantes

entre les schèmes et les thèmes des verbes d’action que nous étudierons ci-après. Par

ailleurs, il semblerait que ce phénomène d’alignement des thèmes aspectuels de ces

verbes à ceux des verbes d’action ne concerne pas tous les verbes mais surtout ceux

présentant les schèmes suivants, notamment les verbes de forme active et les expressifs

1 P (Prétérit) ; PN (Prétérit Négatif) ; A (Aoriste) ; AI (Aoriste Intensif)

4

P PN A AI

c1vc2c3vc4 : zegzaw zegraw zegzaw ttzegziw

vc1c2vc3 : qseê qseê yeqseê ttiqsiê

II. Les verbes d’action :

Ils se manifestent sous deux, trois et quatre thèmes de la manière suivante :

II.1. Verbes à deux thèmes :

Il existe 27 schèmes verbaux (les plus nombreux) qui affichent deux thèmes en

passant d’un aspect à un autre. Les oppositions de thèmes sont régulières et

n’apparaissent que sous une seule forme puisque l’aoriste intensif constitue toujours un

thème appart entier :

P/PN/A - AI

Toutefois, certaines variantes, bien que rares, nous ont amenées à poser,

exceptionnellement, des verbes à un seul thème, dont celui de l’aoriste intensif ne

semble subir aucune modification. Ces cas ne concernent, toutefois, pas tous les verbes

mais uniquement quelques unités.

c1eC2ec3 : êemmel êemmel êemmel êemmel

P PN A AI

Les schèmes verbaux qui ne donnent que deux thèmes sont résumés dans ce qui

suit :

1. cv : C1i, c1a

2. ccv : c1c2i

3. cvc : c1ec2, c1uc2, c1ac2, C1ac2, c1ic2

4. vcc : ec1c2

5. ccvc : c1c2ec3

6. vcv(c) : uc1ec2, uc1ac2, iC1ic2, uc1u

7. cvcvc : c1uC2ec3, c1eC2ec3, c1uc2ec3, c1ac2ec3

5

8. cvccv : C1ec2c3i

9. cvccvc : c1ec2c3ec4, C1ec2c3ec4, C1ec2c3ac4

10. ccvcv(c) : c1c2ac3ec4, c1c2uc3ec4, c1c2ac3i

11. ccvccv(c) : c1c2ec3c4i, c1c2ec3c4ec5

Par ailleurs, les différentes variantes relevées nous ont révélé que certains verbes

de cette catégorie opposent trois thèmes. Cette variation apparait à travers les

alternances que subissent quelques verbes avec le thème du prétérit négatif dans lequel

il y a eu modification de la dernière voyelle : une alternance vers la voyelle « i »

qui est, généralement, la marque indiquant l’aspect de la négation.

Uc1ec2 : uqem uqem uqem ttuqam

Variante : uqem uqim uqem ttuqam

II.2. Verbes à trois thèmes :

Ce sont les plus nombreux en termes de nombre de verbes mais pas en termes de

schèmes formant trois thèmes. Contrairement aux premiers, ceux-ci ne sont pas

réguliers en termes de types d’opposition où l’on trouve les situations suivantes :

P/PN - A - AI

P/A - PN - AI

Ceci dit, si la majorité des schèmes de ce type de verbes diffère de ceux du

précédent favorisant ainsi la distribution complémentaire qui est le but recherché ici, il

existe trois schèmes : c1ac2ec3, c1c2ic3, c1ac2, partagés entre deux et trois thèmes.

Cette réalité est souvent générée par la variation puisqu’on retrouve très souvent les

deux types dans un même parler et où il est, quelques fois, assez difficile à cerner,

notamment, la voyelle finale du verbe qui est tantôt maintenue, tantôt alternée.

1. vc : ac1

2. cv : C1u

3. vccv : ac1c2u

4. cvc(v) : c1eC2i, C1ec2, C1ac2, c1ac2, c1ic2

5. vcv(c) : ac1, ac1u, uc1uc2, ac1ec2, ac1ac2

6

6

7

7

1

/

7

100%