LE RÔLE DES ANIMAUX PORTEURS DE VIRUS DANS LA

- 67 -

LE RÔLE DES ANIMAUX PORTEURS DE VIRUS

DANS LA TRANSMISSION DE LA FIÈVRE APHTEUSE

G.R. Thomson

Institut des maladies exotiques d'Onderstepoort, Boîte Postale X06, Onderstepoort 0110, Afrique du Sud

Original : anglais

1. INTRODUCTION

La fièvre aphteuse est une infection virale des mammifères biongulés pouvant se transmettre rapidement d'un animal

infecté à un animal sensible. Dans l'immense majorité des cas, la transmission est consécutive à un contact physique ou

étroit entre des animaux présentant une infection aiguë et des animaux sensibles. Des quantités importantes de virus

sont présentes dans toutes les sécrétions ainsi que dans les aérosols émis essentiellement par les voies respiratoires des

animaux, 1 à 3 jours avant et 7 à 14 jours après le développement des lésions (97, 30, 67, 98, 38, 113). L’urine et les

fèces contiennent des quantités variables mais généralement plus faibles de virus (67, 114). Moins fréquemment, les

virus sont disséminés mécaniquement entre des animaux infectés et des animaux sensibles par l’intermédiaire de

produits d'origine animale (lait et viande), d’objets, de véhicules ou de personnes (67). Plus rarement, le virus est

transporté sur de longues distances par les aérosols diffusés à travers champs (jusqu'à 10 kilomètres) ou à la surface de

l’eau (parfois sur des centaines de kilomètres), lorsque les conditions climatiques et d’autres circonstances s’y prêtent

(52, 38).

À côté de ces différents modes de transmission, on soupçonne depuis une centaine d’années que les bovins guéris de la

fièvre aphteuse peuvent parfois être à l'origine de nouveaux foyers. Bien que cette hypothèse ait été avancée pour la

première fois depuis fort longtemps, et malgré les nombreuses études réalisées, ce mode de transmission reste le moins

bien connu de tous. L’expérience montre que ce phénomène est rare, mais il reste à déterminer si un concours de

circonstances particulier est nécessaire ou s’il s’agit simplement d’un événement stochastique peu fréquent.

Au stade initial de l'infection chez les bovins, le virus est décelable essentiellement sur la muqueuse et dans le mucus du

pharynx, du voile du palais et de la partie antérieure de l’oesophage. Mais les lésions se développent surtout sur la peau,

sur le bourrelet podal, et sur la muqueuse buccale, c'est-à-dire après dissémination du virus hors de son site initial de

réplication dans le pharynx (119, 22, 24, 87). L’aspiration d’aérosols chargés de virus constitue la source habituelle de

l'infection du bétail. Toutefois, l'infection initiale passe souvent par la voie orale chez les porcs, malgré les doses

élevées de virus nécessaires par cette voie, dans cette espèce (environ 1 000 fois plus que pour une infection

respiratoire) (111). La taille des particules d'aérosol (moyenne d’environ 6 µm) conditionne leur site de dépot dans les

voies respiratoires (en n’importe quel point entre les naseaux et les alvéoles pulmonaires) (51). Il est donc difficile de

comprendre pourquoi, chez les bovins du moins, la majeure partie des virus est retrouvée dans la région pharyngée.

Cette observation pourrait s’expliquer en partie par l’argument de Burrows et coll. (24) qui prétendent que le pharynx

est exposé directement aux virus inhalés et avalés, et indirectement aux virus éliminés par les mécanismes muco-

ciliaires broncho-pharyngés ainsi qu’aux virus régurgités pendant la rumination. Une étude récente a mis en évidence

l'acide nucléique viral dans les parois alvéolaires chez les bovins, dans les 6 à 18 heures suivant une exposition à des

aérosols contenant des virus (20), ce qui indique l'atteinte précoce du poumon. Chez les bovins, la muqueuse pharyngée

est non seulement impliquée précocement dans la pathogénie de la fièvre aphteuse mais, dans cette espèce comme chez

certains autres ruminants, le virus peut y persister pendant des mois, voire plusieurs années, après la guérison alors qu’il

n’est plus décelable dans aucun autre organe ou tissu. Chez le porc en revanche, la réplication virale initiale qui fait

suite à une exposition respiratoire paraît se produire dans les poumons (111) et le virus de la fièvre aphteuse ne persiste

ni dans les poumons ni dans le pharynx (voir ci-après).

Les animaux chez lesquels le virus de la fièvre aphteuse persiste plus de 4 semaines dans la région pharyngée sont

couramment connus sous le nom de porteurs (10, 93, 126), bien que la démonstration de la persistance virale ne suffise

pas en elle-même à définir le portage au sens épidémiologique du terme1. Pour être considéré comme porteur, un

animal doit non seulement héberger le virus mais être capable de transmettre l'infection. Il n’est pas justifié de

1 Selon la définition de Martin et coll. (1987), un porteur est un animal infecté qui dissémine des micro-organismes pathogènes ou

susceptibles de l’être, sans présenter de signes cliniques de la maladie.

- 68 -

considérer comme des porteurs tous les animaux infectés de manière persistante par le virus de la fièvre aphteuse, car

cela impliquerait qu’ils sont tous capables de transmettre la maladie (108). Si la transmission est effectivement parfois

possible, elle ne se produit pas nécessairement. C’est pourquoi nous avons tenté ici de faire la distinction entre la

persistance virale simple et le statut de porteur au sens propre du terme.

Il devient de plus en plus important d'identifier les porteurs du virus de la fièvre aphteuse et de comprendre leur rôle

dans le déclenchement des foyers. Des progrès significatifs ont en effet été réalisés récemment dans l’éradication de la

fièvre aphteuse dans différentes régions du monde (Europe occidentale et certaines parties d'Amérique du Sud

notamment), et il est économiquement important pour ces régions de conserver ou d’améliorer leur statut. Cela est

particulièrement vrai depuis que les pays peuvent être déclarés officiellement indemnes par l’OIE. La libéralisation du

commerce international des produits agricoles et des produits d’origine animale, promue par l’Organisation mondiale

du commerce, augmentera vraisemblablement le risque d’introduction de la fièvre aphteuse par des porteurs de virus

dans des régions reconnues indemnes. Les porteurs sont en effet plus difficiles à identifier que les animaux malades et,

en l'absence d’immunisation, les populations animales des pays indemnes sont aussi extrêmement sensibles. Par

ailleurs, le portage constitue au moins l’un des mécanismes par lesquels les buffles d’Afrique (Syncerus caffer)

entretiennent les virus de types SAT (59, 60, 116). Il en résulte que les pays africains qui possèdent une faune

abondante doivent payer les avantages écologiques et autres bénéfices que leur apportent ces animaux par des

restrictions commerciales portant sur les produits d'origine animale (114). Il apparaît donc indispensable d’évaluer

l’adéquation des règlements qui régissent le commerce international des animaux d'élevage et de leurs produits, à la

lumière de nos connaissances actuelles sur le rôle des animaux sauvages et domestiques porteurs de virus dans la

transmission de la fièvre aphteuse.

2. SIGNIFICATION BIOLOGIQUE DES PORTEURS DE VIRUS

Les agents infectieux qui se reproduisent très vite, et qui sont donc capables de se propager rapidement, comme c’est le

cas pour le virus de la fièvre aphteuse, se heurtent rapidement à l’absence de nouveaux animaux sensibles à contaminer

(les animaux guéris sont habituellement immunisés), sauf si la population hôte est très importante. Pour surmonter le

risque d’auto-extinction final, les agents infectieux emploient un certain nombre de stratégies. Le plus souvent, ils font

varier les antigènes qui induisent l'immunité et contournent ainsi la réponse immunitaire de la population hôte (9) ou

bien établissent des porteurs qui entretiennent l'infection individuellement, jusqu'à ce qu’il y ait à nouveau un nombre

suffisant d’individus sensibles pour conduire à une autre épidémie (habituellement, il s’agit d’animaux nés après

l'épizootie et dont l’immunité maternelle a disparu) (127). Le virus de la fièvre aphteuse associe curieusement ces deux

stratégies, et l’on est fondé à croire que ses variations antigéniques sont, dans une certaine mesure au moins,

dépendantes de certains processus intervenant dans la sphère pharyngée des animaux atteints d’infection persistante.

3. PERSPECTIVES HISTORIQUES

La meilleure démonstration du rôle majeur que jouent les porteurs dans le déclenchement des foyers de fièvre aphteuse

est historique. Dans certains cas, en effet, la maladie est apparue alors qu’on pouvait raisonnablement affirmer

qu’aucun nouvel animal n’avait été introduit et qu’aucune autre explication ne pouvait être avancée. Ces cas ont

souvent été cités dans les revues de la littérature et nous nous limiterons ici à une liste de références bibliographiques

relatant ces observations (71, 13, 21, 86, 91, 88, 107, 17, 102, 67, 64, 117).

4. CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LA PERSISTANCE DU VIRUS

DANS LES DIFFÉRENTES ESPÈCES

4.1. Bovins

La plupart des études publiées sur la persistance du virus de la fièvre aphteuse concernent les bovins. Il a été

clairement montré que dans une proportion variable d'individus (souvent plus de la moitié), des virus du type

considéré sont retrouvés dans les prélèvements oesophago-pharyngés (OP) pendant un mois à plusieurs années

après l'infection (118, 106, 22, 19, 57, 30, 58, 105, 4, 80, 60, 56), lorsqu’on recueille les prélèvements à l’aide

d’une petite coupelle fixée à l'extrémité d'une baguette métallique (curette pharyngienne "probang"), conçu par

Grae & Tallgren (118, 107, 64). Ces travaux indiquent que les sept types de virus sont capables d'induire une

infection persistante pouvant durer jusqu'à 42 mois (56). “ L’efficacité ” des différentes souches virales est

probablement variable, bien que le nombre d’animaux atteints d’infection persistante varie en fonction de la

- 69 -

quantité de virus à laquelle ils ont été exposés (117) et que l’aptitude des animaux à entretenir des infections

persistantes varie aussi certainement d’un individu à l’autre (109).

L'irrégularité de la présence du virus de la fièvre aphteuse dans les sécrétions OP recueillies par curette

pharyngienne chez les animaux atteints d’infection persistante (Tableau 1) rend cette méthode classique peu

fiable pour la détection des infections persistantes. Certains auteurs estiment que l'amplification en chaîne par

polymérase (PCR) utilisée pour identifier le virus de la fièvre aphteuse dans les prélèvements OP recueillis par

curette pharyngienne est plus sensible que l’isolement du virus à l’aide de cultures cellulaires (87, 41), mais les

prélèvements OP peuvent contenir des substances interférant avec la PCR. Un protocole associant l’inoculation

sur culture cellulaire et la PCR a été proposé pour détecter les infections persistantes (66). Néanmoins, le

manque de précision du prélèvement par curette pharyngienne en fait essentiellement une méthode du “ tout ou

rien ”, notamment si elle appliquée par des opérateurs inexpérimentés. Un certain nombre de laboratoires

étudient actuellement l'utilisation des techniques sérologiques à cet effet, et surtout la possibilité de distinguer

les bovins porteurs d'anticorps induits par la vaccination ou induits par une infection. Des résultats apparemment

prometteurs ont été publiés à propos d’une technique d'immuno-transfert-blotting enzymatique (16), mais des

évaluations complémentaires sont nécessaires.

Chez les bovins, d’après la mesure de l’infectivité des tissus prélevés à l’autopsie sur des animaux infectés

expérimentalement par un produit virulent, le virus persiste essentiellement sur la muqueuse du pharynx, de la

partie postérieure du voile du palais et de la partie antérieure de l’oesophage (22, 23). Cependant, chez les

bovins infectés par des souches spécifiquement atténuées, le virus était le plus souvent présent, en concentration

maximale, dans la région amygdalienne (23). Une étude ultérieure utilisant l'amplification en chaîne par

polymérase (PCR) a indiqué que la réplication virale se produit surtout dans le pharynx des bovins. L'acide

ribonucléique (ARN) antisens pouvait, en effet, y être régulièrement caractérisé alors qu’il était absent de

l'oesophage antérieur, ce qui implique que les virus présents dans l’oesophage proviennent d’ailleurs. Il est

possible que la plupart des virus retrouvés dans les prélèvements OP soient mélangés au mucus (119) .

Il reste qu'on ignore encore quelles cellules favorisent la réplication virale dans le pharynx et quelle est la

stratégie de réplication utilisée par le virus. Malgré les efforts considérables qui ont été déployés, aucun travail

n’a permis de répondre à ces questions qui restent le principal défi de la recherche en ce domaine. La rareté des

publications tendrait à indiquer l’absence de tentatives sérieuses d’identification des cellules dans lesquelles se

répliquent les virus persistants (126). Les techniques telles que l’immunohistochimie, l’immunofluorescence et

l'hybridation in situ ont échoué à ce jour pour des raisons qui restent inexpliquées. De même, l'histologie n’a

guère contribué aux découvertes car aucune lésion microscopique manifeste n'a été observée dans le pharynx des

animaux atteints d’une infection persistante (93). Exception faite de l’identification d’ARN antisens dans le

pharynx, indicatrice d’une réplication active (87), et malgré les hypothèses avancées, la stratégie de réplication

dans les formes résistantes reste inconnue (126, 94).

Le rapport initial de Van Bekkum et coll. (118) sur l’identification de virus persistants dans les sécrétions OP de

bovins ayant guéri de la fièvre aphteuse marque une étape cruciale dans les recherches sur cette maladie. Non

seulement il s’agissait de la première observation d’une persistance virale dans la sphère OP chez des bovins,

mais les auteurs décrivaient également les principales caractéristiques de phénomènes suivants qui seront

ultérieurement confirmés par d’autres travaux :

i) Chez une grande partie des bovins, le virus peut persister dans la sphère OP après l’infection. Le pourcentage

d’animaux atteints d’infection persistante diminue progressivement, l’infection étant jugulée en 4 à 5 mois

dans la plupart des cas (Tableau 1). Dans une expérimentation décrite, 10 animaux sur 13 (77%) ont présenté

une infection persistante qui a duré entre 5,5 et 8 mois. Van Bekkum et coll. (118) ont employé le terme de

“ salive ” pour les prélèvements OP examinés, d’où une certaine confusion puisque le virus ne peut guère

être retrouvé dans la salive, au sens propre du terme, pendant plus d’une semaine après l’infection (113).

- 70 -

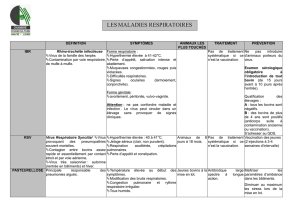

Tableau 1

Caractéristiques des infections persistantes par le virus de la fièvre aphteuse chez les bovins

Pourcentage

d’animaux chez

lesquels le virus

est retrouvé dans

les sécrétions OP

(%)

Durée de la

persistance du

virus (mois)

Concentration

virale

(log10/ml)

Présence

intermittente

de virus dans

les sécrétions

OP

Persistance

décelée chez les

animaux

vaccinés (V) ou

non vaccinés

(NV)

Références

77 (E) 4 - 8 “ faible ” Oui V et NV 118

35

50 (E)

56

≤ 3

4

6

NI

NI

V et NV

106

100

(E)

50

1

6.5

0.3 - 2.9 ufp Oui V et NV 22

18-23

(T)

3-20

7

12

23/25 >1.0

DCP/CT50

NI

V et NV

57

38

(T)

5.4

6

12

NI

NI

V

58

29

27

24 (T)

16

1

1.5 - 2

2 - 3

3 - 4

NI

Oui

V et NV

105

59-83

64-67 (E)

40-60

1

2

3

0.9 - 2.2 ufp

0.7 - 1.4

0.4 - 0.9

NI

V et NV

109

3.4

(E)

0.49

NI

NI

NI V

NV

4

47

40 (T)

47

20

2

4

6

8

NI

Oui

NI

94

E : étude expérimentale T : étude de terrain NI : non indiqué

ufp : unité formant plages DCP50 : dose cytopathogène en culture de tissu 50%

ii) Généralement, seules de faibles quantités de virus peuvent être trouvées dans les sécrétions OP. Le virus peut

aussi n’être décelable que par intermittence et sa concentration tend à diminuer en fonction du temps

(Tableau 1).

iii) Les animaux immunisés, exposés ultérieurement, peuvent contracter une infection persistante même s’ils ne

développent pas une forme clinique de la maladie (Tableau 1).

À ce jour, rien n’indique qu’un sexe ou un groupe d’âge particulier ait plus tendance qu’un autre à développer

des infections persistantes (57, 54). Il reste à savoir si la plus grande sensibilité apparente des races de Bos

taurus par rapport à celles de Bos indicus (84) se traduit par des différences d’aptitude à entretenir des infections

persistantes. Des infections persistantes par le virus de la fièvre aphteuse ont été décelées dans toute une série de

races bovines. Le virus ne semble présenter aucune prédilection pour une race particulière (94) bien que des

rapports anecdotiques provenant du Zimbabwe indiquent que les races bovines Brahmanes entretiennent

davantage d’infections persistantes.

- 71 -

Une surinfection du pharynx par des virus de la fièvre aphteuse de type différent a été montrée chez les bovins,

deux virus, voire plus, pouvant coexister pendant des périodes prolongées (109, 54).

Ni les observations de Van Bekkum et coll. (118), ni les travaux effectués depuis lors (22, 30), n’ont confirmé la

persistance du virus sur le pied, dans les voies uro-génitales (virus détectés dans l’urine concentrée) ou dans le

sang des bovins (83, 18, 124, 125). Dans des compte-rendus de discussions, il est précisé cependant que le virus

de la fièvre aphteuse a été détecté par intermittence dans la semence pendant 42 jours chez un taureau (31, 117).

Une autre publication indique que le virus a été retrouvé dans la semence de 7 taureaux sur 22 qui étaient

indemnes de la maladie depuis au moins 6 mois (89). Il n’existe aucune autre donnée publiée pour confirmer ou

infirmer ces observations.

4.2. Ovins

Les infections persistantes par le virus de la fièvre aphteuse ont été moins bien étudiées chez les ovins que chez

les bovins, mais certains rapports indiquent qu'elles peuvent atteindre jusqu’à 12 mois (78, 100). Dans les

conditions normales, l’infection persiste au plus pendant 1 à 5 mois (23). Une étude récente conduite en Anatolie

(Turquie) a montré une infection persistante chez 16,8% des 469 ovins soumis à des prélèvements par curette

pharyngienne après un épisode de fièvre aphteuse, contre 18,4% pour les bovins de la même localité, mais le

délai écoulé entre la fin de l’épisode et le moment des prélèvements n’est pas précisé (54). Chez quatre animaux,

une infection mixte impliquant les types A et O a été identifiée. Une enquête réalisée au Kenya chez des ovins

originaires du pays n’a montré aucune preuve d’infection persistante après une infection naturelle par différents

types de virus aphteux (5). Les différences de sensibilité à la fièvre aphteuse entre les races ovines et la

variabilité du pouvoir pathogène des souches virales chez les ovins pourraient expliquer les divergences entre les

observations rapportées en Anatolie et au Kenya (48, 78, 5).

R. Burrows (23) a constaté que, chez les ovins, les virus persistants sont retrouvés le plus souvent et en

concentrations maximales dans la région amygdalienne, et non sur la muqueuse du pharynx et de la partie

postérieure du voile du palais, comme chez les bovins.

4.3. Caprins

Dans une étude expérimentale réalisée en Inde chez des caprins, des virus persistants (de type non indiqué) ont

été mis en évidence dans les sécrétions OP chez 93, 56, 44, 37, 25, 12 et 6% des animaux étudiés,

respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 semaines après l’infection, et une infection persistante a été constatée au bout

de 2-3 mois chez 7 animaux sur 116 d’un élevage infecté (103). En revanche, dans une étude expérimentale

conduite au Kenya selon un protocole correct, avec des virus de type O et SAT 2, aucune infection persistante ne

s’est développée chez 24 caprins infectés expérimentalement, bien qu’un titre viral élevé (jusqu’à 104/ml) ait été

mis en évidence dans les prélèvements OP recueillis peu après l’infection (5). Dans le cadre de la même étude,

une infection persistante n’a été observée que chez un seul animal sur 346 caprins soumis à des prélèvements

pharyngiens dans cinq localités endémiques du Kenya, alors que la proportion a été de 10/676 chez les bovins de

la même localité.

Ces données limitées indiquent que les infections persistantes sont moins fréquentes et moins durables chez les

caprins et les ovins que chez les bovins.

4.4. Porcins

L’expérience montre que les porcs n’hébergent pas le virus de la fièvre aphteuse pendant plus de 8 à 10 jours, et

certainement pas au-delà de 28 jours après l’infection (99, 117, 85), bien qu’ils excrètent environ 3000 fois plus

de virus que les bovins durant la phase aiguë (38). De même, les suidés qui vivent en liberté tels que les

phacochères (Phacochoerus aethiopicus) et les potamochères (Potamochoerus porcus) n’hébergent pas de virus

après la phase aiguë (59).

Il reste à déterminer pourquoi la plupart des ruminants et des porcs ont une aptitude variable à entretenir les

infections persistantes. J.S. Salt a avancé certaines hypothèses à cet égard (94).

4.5. Buffles d'Asie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%