UNIVERSITE 00 QUEBEC MEM)IRE PRESENTE EXIGENCE PARTIELLE

publicité

UNIVERSITE 00 QUEBEC

MEM)IRE PRESENTE A

L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES

COPfffi EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAITRISE EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

PAR

BRUNO BUSSIERES

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES POPULATIONS LARVAIRES

DE K:>USTIQUES (Diptera:Culicidae> DANS UNE TOURBIERE A PALSES.

POSTE-DE-LA-BALEINE, QUEBEC

Université du Québec à Trois-Rivières

Service de la bibliothèque

Avertissement

L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec

à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son

mémoire ou de sa thèse.

Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses

droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire

ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité

ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son

autorisation.

RESUME • • • •

.........

. . . . . . . . . . . . . . • 1v

. . . . . . . . . . . . . • vi

. . . . . . . . . . . . . viii

REMERCIEMENTS

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

.......................

CHAPITRE l

INTROOOCT10N

CHAPITRE II

LE MILIEU

11.1

11.1.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

• ix

II-l

L'HEMIARCTIQUE AU QUEBEC-LABRAOOR

II-3

11-4

II. 2

LE CLIMAT

• • • • •

11.3

ETUDES BOTANIQUES

11-6

11.4

LES PALSES • • •

II-8

II. 5

LES CUL1CIDES

. . 11-10

II. 5.1

BIOLOGIE GENERALE

II. 5. 2

LES ETUDES ANTERIEURES •

CHAPITRE III

111.1

. 11-10

• • • • • 11-14

MATERIEL ET METHODES

LA NOTION DE "NIVEAU ECOLOGIQUE" OU "UNITE

ECOLOGIQUE"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 111-1

- 1 -

111.2

LES CULICIŒS

111.3

LA VEGETATION

• III-5

111.4

LES PARAHETRES PHYSICO-CHIMIQUES •

• 111-6

111.5

CALCULS ET ANALYSE STATISTIQUE • • •

• 111-6

CHAPITRE IV

IV.l

• •

111-2

RESULTATS ET DISCUSSION

LA VEGETATION • . . • •

IV-l

IV.1.1

ANALYSE FLORISTIQUE

IV-l

IV. 1. 2

LES GROUPEMENTS VEGETAUX

IV-6

IV.2

LES MOUSTIQUES . • • • • • • .

• • • IV-19

IV.Z.l

LES ESPECES ET LEUR PHENOLOOIE .

IV.Z.Z

ANALYSE QUANTITATIVE • • • • .

IV.Z.3

ANAL YSE DE GROUPœENT DES ESPECES

IV.Z.4

ANALYSE DE GROUPœENT DES ECHANTILLONS.

IV.3

•• 1V-19

· IV-23

. . • • . · IV-27

• IV-30

LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES GITES

CULICIDIENS

. • . • • •

•• IV-32

IV.4

LES UNITES ECOLOGIQUES .

• IV-36

IV.5

L'ANALYSE DISCRIMINANTE

CHAPITRE V

.• IV-39

SYNTHESE ET CONCLUSION

V.l

RELATIONS HABITATS-ESPECES DE MOUSTIQUES . . • . • V-l

V.Z

SOMMAIRE DES ANALYSES STATISTIQUES. . . .

- 11 -

. • V-3

........

V.3

LIMITES DE LA METHODE

V.4

CONSIDERATIONS ET AVENUES DE RECHERCHE •

• V-6

• • • V-7

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES • . . . . . . . • . . . . • . . 93

ANNEXES

l LISTE DES TAXONS

II LISTE DES SPHAIGNES

- 111 -

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES POPULATIONS LARVAIRES

DE MOUSTIQUES (Diptera:Culicidae) DANS UNE TOURBIERE

A PALSES.

Les

â palses sont caractéristiques des régions

tourbi~res

discontinu

POSTE-DE-LA-BALEINE, QUEBEC.

au

pergélisol

â

La tourbière étudiée

Canada, en Scandinavie et en URSS.

est située dans la région de Poste-de-la-Baleine (55• 16' N, 77• 48 ' 0)

la

limite

entre

la

taiga

subarctique

distribution des populations larvaires de

à

et la toundra forestiére.

La

moustiques

en

est

analysée

tenant compte des groupements végétaux, méthode qui a donné d ' excellents

résultats

dans

sélectivité

analyse

les

des

zones

tempérée,

habitats

discriminante

quantitatives .

Trois

utilisées afin de

larvaires

boréale

et

subarctique.

par les moustiques est testée par

(DFA)

multivariée

partir

à

de

mesures

types d'analyse de groupement (clusterlng) sont

mettre

en

évidence

la

structure

des

populations

larvaires de moustique ainsi que celle des communautés végétales.

espèces présentes dans la tourbière, 4 ont

des

présentant

Aedes.

punctor

une

(47%),

groupements

aquatilis,la

argyrocarpa

bétulaie à

l ' analyse

fréquence

vég~taux

Betula

(23%)

soit:

et

~

populations

a mousses,

glandulosa.

Les

larvaires

(21%).

Six

la cariçaie a Carex

a Scirpus cespitosus, la saulaie

pessière

Des 9

hexodontus (93%l,A.

excrucians

ont été mis en évidence, soit:

sc irpaie

la

élevée,

communis

~

La

a

Sal i x

la pessiere a cladonies et la

résultats

obtenus

à

partir

de

discriminante indiquent une apparente non selectivité dans l e

- iv -

choix des

co..unis

sites de ponte des

et

A.

espèces dominantes.

Par contre A.

canadensis sont confinés a des mares spécifiques.

nature des .ares serait préférées a l'habitat.

La

Le rOle indicateur de la

végétation par rapport aux habitats larvaires de .oustique serait plus

faible dans l'

sud.

H~arctique

que dans les zones

bioclimatiques plus

Il semble que la diversité des habitats dans la tourbière à palses

étudiée est réduite par l'homogénéité des conditions hydrologiques,

présence

palses

la

d'argile au travers de la tourbe suite à la dégradation des

et

la

structure relativement

L'interprétation des

simple

de

la

végétation.

résultats tient compte que les facteurs du milieu

mis en évidence par la végétation n'expliquent qu'une partie du

des

au

femelles de moustique pour leur site d'oviposition.

recherche en milieu nordique sont présentées.

- v -

choix

Des avenues de

Nous exprimons des re.erciements très

Maire

sincères é .onsieur Alain

pour nous avoir proposé cette étude et pour son aide et direction

tout au long de cette recherche. Nous tenons également à exprimer nOtre

gratitude

à

.ansieur Antoine Aubin pour ses judicieux conseils lors de

l'élaboration de l'échantillonnage et du traitement des données.

Nous sommes reconnaissant à monsieur

Centre

d'études

Serge Payette directeur

Nordiques de l'Université Laval,

facilité l'accès à Poste-de-la-Baleine

et

nous

du

pour nous avoir

avoir communiqué

son

enthousiasme débordant pour les études nordiques. Nous sommes également

reconnaissant

et

à

identifier

monsieur Robert Gauthier pour avoir accepté de vérifier

nos échantillons de sphaignes ainsi que monsieur Jacques

Cayouette pour la vérification des plantes vasculaires.

Nous tenons

a remercier aussi monsieur Jean-Pierre Beaudoin pour

l'identification des moustiques, monsieur André Leblanc pour son aide et

ses conseils dans l ' emploi des logiciels SPSS et BHDP ainsi que dans

préparation de

tableaux et

figures, monsieur Christian Back pour son

encouragement et ses conseils, madame Suzanne Dupuis qui m'a aidé à

récolte de

plantes,

la

la

monsieur Alain Chalifour pour son aide dans

l'utilisation de l'ordinateur et

- vi -

certains

aspects mathématiques,

et

..da.e

C~line

Guilbert pour avoir

dactylographi~

plusieurs tableauz.

Nous remercions aussi aonsieur Claude Olou ina rd

du

service de

l'informatique de l'Université du Québec • Trois-Rivières, .onsieur

André Paquette du département de .athématiques et monsieur Claude

Tessier,

chercheur,

pour nous avoir facilité l'accès au traitement de

texte par ordinateur.

Nos plus sinceres remerciements vont également à tous

du

Groupe de

recherche

les membres

sur les insectes piqueurs de l'Université du

Quèbec à Trois-Rivières et du Centre d'études Nordiques de l'Université

Laval qu'il

serait

trop

long de nommer ici,

lesquels de par leur

discussion et l'amitié qu'ils .'ont té.oigné .'ont beaucoup aidé.

Enfin, cette étude a été rendue possible grace a une subvention de

la

Fondation Donner du Canada attribuée à monsieur Antoine Aubin, d'une

subvention du Ministére des Affaires Indiennes et du Nord du

d'une

Canada

et

subvention du Fonds FLAC attribuée à messieurs Alain Maire et

Antoine Aubin. Nous leur exprimons toute notre gratitude.

- vii -

LISTE

1.

Noabre

d'e~p~ces

par faaille

tE)

TABLFAUX

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 35

2. eo.paraison entre les ~pectres biologiques de la tourbière â

palses(TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB) • • • • • • • • • • • • • • 36

Comparaison des affinités géographiques entre les flores de la

tourbière â palses (TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)

••••

3.

4.

. 38

Caractéristiques des strates de la végétation de la tourbière â

palses.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.

Cariçaie,Scirpaie,Saulaie et culicides

6.

Pessières.

. . • • . • • . • • • • . 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7. Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques pour

l'ensemble de la tourbière (juin et juillet) • • • . . • .

. •• 58

Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques classées par

groupements v~gétaux selon le mois de juin et juillet. . • • . • . . 59

8.

Caractéristiques physico-chimiques des gîtes culicidiens classés par

groupements végétaux selon trois périodes de mesures. • • • . • . • . 66

9.

10.

Les unités écologiques de la tourbière

a palses.

• • • • • • • 71

Il.

Résultats de l'analyse discriminante par étapes.

• • • • • • • 74

Espèces végétales et culicidiennes choisies de la caricaie à

Carex aquatllis classées selon l'état de dE!<jradation des palses. . . 80

12.

- viii -

LISTE lES FIGURES

1. Localisation de Poste-de-la-Baleine et de la

étudiée. • • . • • . . • • • • • • • • . •

2.

tourbière à

palses

• • • • •

6

Situation géographique de la toundra forestière au Québec-Labrador.9

3. Température .ayenne et précipitations totales pour les mois de juin

et juillet 1982 a Poste-de-la-Baleine. • • • • • • • • • • • • • • • Il

4.

D1stribution du pergélisol au Québec-Labrador.

• • • • . • • • • 13

5. Localisation des mares échantillonrtees et classification des palses

selon leur état de dégradation.

• • • • • • • • • • • • • • • • 22, 42

6.

Abaque donnant les indices d'abondance-dominance des culicides •• 27

7.

Schéma de l'analyse discriminante.

8. Carte schematique des

transects topographiques.

• • • • • • . • • • • • • • • 31

groupements végétaux

et

localisation des

. . . . . . . . 41

9. Répartition des groupements végétaux selon le gradient topographique

(Exagération de l'angle de pente 10 %).

. • • • • • • • • • • . • • 47

10.

Liste des espèces de moustiques inventoriées à Poste-de-la-Baleine.

53

11. Distribution 1atitudina1e de 16 esp~ces de moustiques holarctiques

~ travers les zones et sous-zones bioclimatiques du Québec-Labrador • 54

12.

à

Représentation schématique de la phénologie des larves de Culi~idae

Poste-de-la-Baleine.

. • • . • . • . • • • • . . . . 55

13. Matrice de corrélations entre

tourbière à palses.

14.

Dendrogramme.

les espèces de moustiques

Analyse de groupement des espéces.

- ix -

de

la

61

. . . • • • . 62

Page 2

15.

Dendrogra.e.

Analyse de groupellent des

~chantnlons.

• • 64

16. Droite de régression entre la teapérature de l'eau des .ares et

celle de l'air dans la tourbiére 4 palses. (Mares de caricaie juin et

juillet 1982)

. . • . . • . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . 68

- x -

CHAPITRE l

INTRODUCTION

Depuis 1973,des etudes écologiques sur les espèces de moustiques du

Québec sont entreprises au sein du Groupe de recherches sur les insectes

piqueurs de l'Université du Québec

ont

été

prospectées,

a

Trois-Rivières.

principalement

dans

les

Plusieurs

zones

régions

bioclimatiques

tempérées et subarctiques.

Ces études ont été menées grace

d'analyse

du

milieu

basée

sur

la

a l " approfondissement d'une méthode

notion d'unité écologique dont le

principe essentiel consiste à mettre en évidence les relations

entre

existant

la présence des groupements végétaux et les populations larvaires

de moustiques. La

générale,

les

végétation en

intégrant

assez

bien,

d'une

façon

conditions du milieu, il était donc possible en étudiant

la répartition des populations larvaires de moustiques

à

l'intérieur

des différents groupements végétaux des zones biogéographiques du Québec

de cerner quels sont les facteurs

du

milieu

amenant

les

espèces

moustiques à sélectioner leurs g1tes de développement larvaire.

de

Page 1-2

Ces

fait

~tudes

dans les zones tspérée,

l'objet de

bor~le

et subarctique ont -déj6

synthéses (Maire et Aubin 1980;Maire 1980b). Ainsi il

appert que les facteurs écologiques qui semblent prépondérants

choix des

espèces

traduite plus

ou

argilo-limoneux,

pour

le

le

type de .tlieu sont: l'acidité du ailieu

moins directement

tourbeux>,

dans

par

le

le .ode de aise

substrat

en

eau

(argileux,

et

le degré

d'ensoleillement. De plus Maire (1982), dans une analyse détaillée de la

distribution des

espèces de moustique au sein des groupements végétaux

de tourbières réticulées du Subarctique, arrive à la conclusion que les

espéces de moustiques

écologiques propres

propres à

Ainsi

à

étudiées

sont

l'ensemble d'un

plus

sensibles

groupement

aux paramètres

végétal

que

ceux

chacune des mares distribuées au sein de ce même groupement.

a chaque groupement végétal correspond une

communauté

de

moustiques relativement stable.

L'étude des milieux

intéressante

vu

à

larves de moustiques

sur

tourbe

est

l'importance des dépOts organiques au Québec et de la

zonation des types de tourbières en fonction de la latitude. Ainsi, pour

simplifier,

l'on distingue une zone méridionale à hautes tourbières ou

tourbières bombées au sud du 50e parallèle, une zone intermédiaire riche

en

tourbières

réticulées

ou structurées entre le 51 et le 54 degré de

latitude nord (Thibodeau et Cailleux 1973), et une zone septentrionale à

palses s'étendant jusqu'au 58e degré lat. N. (Ddonne 1978, Brown 1979).

- 2 -

...

Page 1-3

Jusqu'a

présent aucune étude des

populations

larvaires

de

.oustiques présentes dans les tourbières a palses n'a été effectuée. Il

nous apparaissait intéressant compte tenu des recherches antérieures

milieu

tourbeux des zones plus

~ridionales

en

(Maire et Aubin 1976, Maire

1977, Mailhot 1979, Maire 1982), d'intégrer une analyse détaillée d'une

tourbière è pa1ses dans le cadre d'une étude quantitative plus vaste des

populations larvaires de moustique dans

l'Hémiarctique

(Maire

et

est de vérifier

la

Bussières 1983).

Le

probl~me

sélectivité

que

des

cette recherche

habitats

hémiarctique. Dans cette étude

aborde

par les moustiques

nous

nous

en milieu

proposons de

tourbeux

connaître la

distribution qualitative ' et quantitative des populations larvaires de

moustiques présentes au sein de la tourbière

distribution des

et de

Ces

Les

renseignements permettront

et les

r~8ultats

d'examiner

nature physico-chimique des g1tes

relations existant entre la présence des

tourbière

palses,

la

espèces végétales sous l'angle de la phytosociologie

préciser la

moustique.

à

seront

à

larves

ensuite d'apprécier

groupements

végétaux

de

de

les

la

populations larvaires de moustiques correspondantes.

comparés â

ceux obtenus dans

les

zones

plus

méridionales. Cette étude est restreinte géographiquement à la ré910n de

Poste-de-1a-Baleine.

- 3 -

Page 1-4

- 4 -

;.

CHAPITRE II

LE MILIEU

II.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Poste-de-la-Baleine

l'embouchure de

(55- 17' N,

n° 46 '0) est

situé

près

de

la Grande rivière de la Baleine, sur la cOte orientale

de la mer d'Hudson (Wilson 1968). Cette localité est

comprise dans

la

zone bioclimatique Hémiarctique.

La

rive

tourbi~re

sud

de la

a palses étudiée (55• 13'N, 77• 47'0) se

rivi~re

du Cen, soit approximativement

situe

a six kilomètres

de la station du Centre d'Etudes Nordiques de l'Université Laval

1).

82,9

sur la

(Fig.

A une altitude moyenne de 75 métres, elle occupe une superficie de

hectares

2-

(0,83 Km

dans

une

cuvette

formée

par le

socle

granitique.

Cette

tourbi~re

a été choisie en raison de son accessibilité et

de

la diversité possible des groupements végétaux d'après les photographies

Page

n-2

Â

2J7m

O"IIIt====j21111.3~

Figure 1. Localisation de

tourbière è palses étudiée.

- 6 -

Poste-de-la-Baleine

et

de

la

Page 11-3

aériennes (HQ 79 1023:231-232. 1/15 000 ).

II.1.1

L'HEMIARCTIQUE AU QUEBEC-LABRADOR

Tel que défini par Rousseau (1952,1961) et

précisé par

Du crue

et

al

(1976), l'Hémiarctique est le domaine de la toundra forestière.

Elle désigne

continues

au

sud

la

et

cette

Physionomiquement,

sous-zone

région

une

forestière

comprise

ligne

zone

des

se

entre

arbres

méridionale

et

septentrionale (fig. 2). La premiére est

forestier

important,

particulièrement

limite

( "tree

en

divise

la

deux

une

line" )

plateaux

végétation

par

distinguer

basse.

d'épinettes

blanches

une

arbustive

un couvert

les sites bien pourvus en

forestière

forêts

noires

(Picea

bande

Ces

de

(Picea

qlauca

2 à

sont

10

mariana

(Moench.)

km de

en

majeure

(Mîll.)

Voss.)

dont

du

partie

BSP.

il

et

faut

Golfe de

Dans la seconde, les forêts d'épinettes noires sont confinées

aux dépressions, bien que la

partie

tels

largeur le long de la Baie

d'Hudson, exceptionnellement de 20 à 25 km dans la région du

Richmond.

une

sommets des massifs montagneux sont recouverts d'une

arbustive

constituées

d'épinettes

et

au nord.

sous-zone

eau. Les sites édaphiquement impropres à la croissance

les

forêts

sous-zones,

caractérisée

dans

des

terrain,

le

plus

végétation

arbustive

occupe

la

majeure

souvent sous forme de krummholz (Payette

1983) •

- 7 -

Page 11-4

Cette zone est très développée au Qu~bec entre le

S5 et

le

sfl.

La

température .oyenne y est de -4,8 •C, la précipitation de 540 . . et .oins

(Richard 1978). Ce secteur correspond sensiblement 4 la

région où

le

nombre de degrés-jours varie de 600 è 800 (Wilson 1971). C'est aussi une

zone

a

pergélisol

discontinu.

Les

tourbières

a

palses

en

sont

la

manifestation la plus caractéristique.

Du point de vue entomologique, l'Hémiarctique constitue également

une

zone

de transition, où les espèces boréo-tempérées atteignent leur

limite de distribution 1atitudinale, tandis que les espèces ho1arctiques

circumpolaires

atteignent

y

limite

leur

sud

et

les

espèces

arctico-alpines leur aire optimale (Maire et Aubin 1980).

II.2 LE CLIMAT

D'aprés Wilson (1968) , le climat

type

subarctique.

La

température

période moyenne sans gel est

(période

,

ou

de

de

Poste-de-la-Baleine est

moyenne

67

jours.

annuelle est de -4.3 •C. La

La

saison

précipitation moyenne

Les

importantes,

de

croissance

la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,6 C>

est de 109 jours et s'étend du début de juin é la fin de

neige.

de

annuelle

prtcip1tat1ons de

o~

il

pleut

septembre.

La

atteint 680 mm dont 40 % sous forme de

juillet

pendant

a

octobre

sont

plus

plus de 50% du temps, souvent sous

forme de bruine. A cette latitude, la majeure partie de

culicides se déroule pendant les mois de juin et juillet.

- 8 -

les

l'activité des

Page 11-5

o

Postede-Ia-

Baleine

55

o

5

.

,.,"

45

- . ......

~

o

7

_ . _._._

___ _ _

•

Frontière des Etats-Unis

limites interprovinciales

o

o

60

O_JOO~::JIIlllif)()1i Km

~

~ Toundra forestière

sous-zone arbustive

Toundra forestière

sous -zone forest ière

Figure 2. Situation géographique de la

au Québec-Labrador

D'après Payette (1983)

9 -

toundra

forestière

Page 11-6

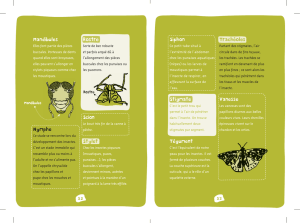

Les températures .oyennes quotidiennes pour le! .ois de juin et

<1937-1965)

sont

respectivement de 5,7 •C et 10,4 •C. Les précipitations

totales (1930- 1961) sont de 54,61.m et

traitement

statistique

è

85,34 .m

partir des données

(Wilson

afin

Un

1977-1982)

a

été

de comparer les données è 17 et 20 ans d'intervalle. Les

.

températures

1968).

aétéorologiques de la

station de Poste-de-1a-Baleine (Environnement Canada

effectué

juillet

moyennes

pour

les mois

de

.

juin

et

juillet

sont

respectivement de 5,7 C et 10,1 C. Les précipitations de 73,3 mm et 78,5

mm. On observe une variation de 34 % de plus pour les précipitations au

mois

de juin et de 8 % de moins en juillet. Les moyennes de température

sont comparables. La figure

3 donne

la

température moyenne

et

les

précipitations totales pour les mois de juin et juillet 1982.

II.3

ETUDES BOTANIQUES

La région de

botaniques.

études

Poste-de-la-Baleine

Parmi

celles-ci,

a

fait

notons

l'objet

de

nombreuses

l'analyse floristique de

Forest et Legaut (1977) , é partir des spécimens d'herbier amassés depuis

d'un

plus

siècle

par

les

explorateurs

et botanistes et de rècoltes

effectuées en 1969 et 1970; les études sur la

et

formes

de

succession,

croissance des forêts de Picea glauca

Picea mariana (Mill.) BSP. (Payette 1974,1975,1976);

et

les

structures

de

distribution

(~oench.)

la

Voss. et

cartographie

la végétation de la région (Payette et Gauthier

1972).

- 10 -

Page 11-7

JUIN

g

..

.,;

~

...'"

.

0

0

<?

<!

~

JUILLET

0

û, ,..,

...

-

VIN

:>

-:>

U

C

....Jo

U

....JO

ILl .

ILI<?

u"

~!

J

lU

cr

ILl

cr

=>"

:>0

... ~

c_

cr-

lU

c_

a:-

~~

ILl

Q.

r

IL

:1:

lA'

ILl

...

~O

n

...

...,",

0

~

'", 1··

o

o

o

.

.

•

"

,.,"

.6

1·

24

R.

24

1b

JOUR

JOUR

gJUILLET

JUIN

.

()

..

o

o

o

"

,.,

...

N

i:

:1:

~o

Z

o

·

o~

....

c

-"

~o

~o

Q..

-0

Q.. .

•

_'"

0-

_CI

0lU

ILl

cr

cr

Q..

IL

."

o

J OUH

JOUR

Figure 3. Température moyenne et précipitations totales

pour les mois de juin et juillet 1982 à Poste-de-la-Baleine.

D'après Environnement Canada (1982)

- Il -

II

Page 11-8

Dans la région de Poste-de-la-Baleine, les tourbières è

rencontrent

principalement

au

pa1ses

sud de la Grande rivière de la Baleine,

entre le 55• et le 55• 14' N., é une altitude comprise entre 60 et

et

occupent

parfois de grandes étendues (jusqu'â 5

Dans ce contexte,

les

se

tourbières

â

palses,

~

~

150 •

) (Dionne 1978).

constituant

un élément

physiographique important de cette région, n'ont pas ou peu été étudiées

au point de vue végétal.

II.4

LES PALS ES

Les palses sont des buttes cryogénes produites par un gonflement de

la surface dO à la ségrégation de glace dans le sol (Dionne 1978). Elles

ont de 7 à 20 m de diamétre, 10 à 200 m de longueur

hauteur

(Séguin

caractérisé par des

d'épaisseur

et

Crépault

lentilles

<Washburn

1973).

1979).

Le

coeur

de

l

pergélisol

glace généralement

de

On

les retrouve

les

dans

et

7 m de

à

de

pergélisol discontinu, au Canada, en Scandinavie

1968).

et

en

2 â 3

régions

URSS

est

cm

à

(Rail ton

La figure 4 présente la distribution du pergélisol au Québec. La

plus grande concentration de palses est

située

dans

la

partie ouest

entre les limites de la mer de Tyrell et en plus faible proportion dans

l'est près de la cOte atlantique (Brown 1979). Les palses

non

boisées

se rencontrent principalement entre le 55• et le 56• N, les palses boisées

du 52°24 ' N au 54-24 ' N. (Dionne 1978). En Jamésie-Hudsonie, on retrouve

parfois des

palses

entièrement

organiques mais les palses à la fois

minérales et organiques demeurent les plus abondantes (Dionne 1978).

- 12 -

'.

Page

[I1J

Pergélisol continu

11111/111

Pergélisol discontinu

(-11111

Marge sud de la régipn a

--_.

Figure 4.

n-9

pergélisol

limite sud du pergélisoJ continu

Limite sud du pergélisol

Distribution du pergélisol au Québec-Labrador.

D' après Brown (1970)

- 13 -

Page 11-10

Les palses de la tourbière étudièe sont des palses

minèral

tel

que

démontré

par

l'étude

organiques

stratigraphique

coeur

è

de Séguin et

Crépault (1978).

On peut grouper les études

réalisées

sur

les

palses

sous

cinq

aspects différents, soit: 1) étude géomorpho1ogique , 2) étude botanique

des tourbes (datation pollinique), 3) régime thermique, 4) cycle d ' évolution,

5)

description

des

formes

et distribution (Séguin et Crépault

1978). Jusqu ' à présent, aucune étude n'a été réalisée sur les tourbières

à

palses

en

tant

qu'écosystème

organismes vivants et

pergélisol

leur

discontinu.

relation

Dans

à

comprenant plusieurs types de

mar~s.

la

l'affaissement du sol autour de la

dépression humide

avec

un

i.e.

milieu

l'ensemble

à

présence

des

de

ce mémoire, on s ' intéressera non pas aux

palses elle-mêmes, mais plutot

d'une

fonctionnel

zone

humide

entre

les

buttes,

La fonte du pergélisol provoquerait

palse

périphérique

et

la

formation

fréquente

(Hamelin et Cailleux 1969). Ces

mares temporaires ou permanentes sont un lieu de

prédilection

pour

le

développement des populations larvaires de moustiques.

II.5 LES CULICIDES

II.5.1 BIOLOGIE GENERALE

Les moustiques appartiennent à l'ordre des Diptères, sous-ordre des

Nématocéres.

Cet

ordre

groupe

plusieurs familles dont les moustiques

- 14 -

Page II-Il

(Culicidae),

les

mouches

noires

(Simuliidae)

et

les

brulOts

(Ceratopogonidae). Les taons (Tabanidae) appartiennent au sous ordre des

Brachycères. Au Canada, on a

recensé

jusqu'à

présent

74

espèces de

moustiques dont 52 sont présentes au Québec (Wood et al 1979). Le genre

Aedes, sous-genre Ochlerotatus comprenant des espèces â

homogène

(" snoH melt

species")

est

biologie

très

le plus représenté (29 espèces).

Comme tous les Diptéres, le moustique est

un

insecte a métamorphose

complète. Il passe par quatre stades larvaires et un stade nymphal avant

d'atteindre celui de l'insecte parfait ou imago (Wood et al 1979).

cycle de vie

se déroule

en deux phases principales. La première en

milieu aquatique ou semi-aquatique correspond aux stades de l'oeuf,

la

Son

de

larve et de la nymphe. La seconde en milieu terrestre est celle de

l'adulte.

Seule la femelle est hématophage. Ce besoin de

une nécessité vitale de

l'espèce:

il

permet

maturité. Le besoin de sang est lié à un choix

espèces.

Ainsi,

sang

à

aux oeufs d'arriver à

préférentiel

selon les

telle espèce ne pique que les mammifères, telle autre

les oiseaux, telle autre les batraciens (Pautou et al

espèces

correspond

sont autogènes

1973).

Certaines

ou autogènes facultatives, cependant le nombre

d'oeufs produit sans l'apport protéinique du sang est beaucoup moindre.

Le male

et

également

moustique est un

petites

fleurs

la

important

femelle

se

nourrissent de suc végétal. Le

pollinisateur,

particulièrement pour les

sauvages n'intéressant pas les abeilles (Neilsen 1979).

- 15 -

Page II-12

Les moustiques présents dans

génération

par année.

Ces

l'Hémiarctique ne produisent

espèces

genre Aedes passent l'hiver é l'état

qu'une

sont dites univoltines. Celles du

dormant

sous

forme d'oeuf.

Les

oeufs qui sont embryonnés avant l'hiver sont très résistants au froid et

à

la dessication. Un nombre réduit d'espèces CCuliseta

~

alaskaensis

et

impatiens) passent l'hiver â l'état adulte dans des endroits protégés

et apparaissent plus tot au printemps que les adultes du

(Danks 1981).

dormante ou

divers

Les larves de moustiques

très

faiblement

courante.

se développent

Différentes

dans l'eau

espèces habitent

types de mares. Le type d'habitat é développement larvaire est

choisi par la femelle lors de la ponte. Cette

par un

genre Aedes

sélection est

gouvernée

certain nombre de facteurs. Maire (1983), dans une revue de la

littérature sur le sujet note que les mécanismes amenant les femelles de

moustique â

sélectionner leur · site de

ponte dans

les

conditions

naturelles sont encore mal connus. Les tests

effectués

montrent

du milieu très diversifiés

qu'un grand

nombre de

facteurs

peuvent attirer ou stimuler les femelles

(paramètres

biophysiques,

â

1

en laboratoire

pondre en un

microorganismes,

matière

site donné

organique

en

décomposition de différentes natures). Des phéromones produites par les

oeufs,

les larves

ou les

nymphes

selon les genres et les espèces

semblent également jouer un rOle actif.

Bien que dan3

que

dans

l/H~miarctique

l'Arctique,

certaines

le climat ne 30it pas aU3si limitant

adaptations

- 16 -

sont nécessaires

pour

Page 1I-13

permettre

l'~xistence

adaptations

sont

des moustiques dans cette région. Ces principales

l'univoltinisme

permettant d'utiliser de façon

Viennent

ensuite des

et

l'émergence printanière précoce

optimale la

courte période estivale.

adaptations physiologiques telle la capacité des

oeufs à demeurer viables plus d'un hiver (minimisant le risque associé

aux variations

climatiques

annuelles)

et

la résistance au froid. En

effet, les moustiques vivant dans cette région demeurent actifs

•

jusqu'à

0

des températures aussi basses que 1,7 C et 0 C pour certaines espèces et

capables d'affronter des

stratégiques

vents

jusqu'~

14

km/ho

Ces

adaptations

et physiologiques se complètent par des modifications dans

le comportement

et les

périodes d'activité afin d'éviter

le plus

possible les conditions défavorables (Danks 1981).

En région tropicale

importants

ou

sub-tropicale les moustiques

sont d'

vecteurs de maladies (malaria, fièvre jaune, filiarose, ••• ).

"Au Canada , certaines espèces de moustiques peuvent être des

agents de

transmission de maladies daes a des arbovirus pathogènes, principalement

des encéphalites. Les plus connues sont:

l'Est

(EEE) ;

l'Encéphalomyélite

l'Encéphalomyélite Equine de

Equine

de

l'Ouest

l'Encéphalite de Californie (CE). Cette dernière est la plus

(HEE),

et

importante

en milieu nordique. Elle est, en fait, un complexe comprenant des virus

appartenant à plusieurs souches distinctes. La souche à "Snowshoe Hare"

(SSH)

de

ce groupe est la plus largement distribuée et a étée recencée

jusqu'au 70e lat. N. (Danks 1981).

Notons

- 17 -

toutefois

que l'infection

Page II-14

virale à SSH n'est

pas

considérée

comme une maladie sérieuse pour

l'homme, mais plutot bénigne, sous-clinique, non contagieuse.

De plus,

le moustique ne peut acquérir le virus d'une personne contaminée, ce qui

limite les possibilités de

contagion

potentiellement vectrices de

canadensis,

punctor,

~

et

cinereus,

A.

~

(Sommerman 1977).

Les

espèces

cette infection sont: Aedes communis, A.

fitchii ,

~

excrucians,

~

hexodontus,

~

stimulans (McLean et al 1975;McLean 1979; Wagner et al

1975; Sommerman 1977; Belloncik

~

1982)

II.5.2 LES ETUDES ANTERIEURES

Plusieurs études ont été consacrées à la

régions

nordiques

du

Canada.

faune

culicidienne des

Au cours de la période allant de 1947 à

1954, un grand essor fut donné aux recherches dans les régions Arctiques

et Subarctiques. Ces recherches avaient pour objet principal un meilleur

contrOle des

' ~ncommodait

populations d'insectes

le

personnel

installé dans

surveillance situées au nord du

arthropodes

insectes

arctiques Danks

piqueurs,

basé

piqueurs

continent.

(1981)

les

la

nuisance

bases militaires de

Dans

consacre

principalement

dont

son volume

un

sur les

sur les

chapftre entier aux

études

nordiques

réalisées au cours de cette période.

La politique d'aménagement du Moyen-nord développée par le Québec

depuis

le

début

des

années

écologiques notamment au sein du

1970 a favorisé un nouvel essor d'études

"Territoire de la

- 18 -

Baie de James".

Page II-15

Citons

et al

les travaux de Maire et Aubin (1976, 1980); Hai1hot (1979);Maire

(1979);Goyette

et

Maire

(1980);

Maire

(1980,1982).

Pour

la

localité de Poste-de-la-Baleine, nous disposons de deux études réalisées

à trente ans d'intervalle. (Jenkins et Knight

1983).

- 19 -

1950;Haire et

Bussières

CHAPITRE III

MATERIEL ET METHODES

111.1

LA NOTION DE "NIVEAU ECOLOGIQUE" OU "UNITE ECOLOGIOUE"

Le principe de la méthode d'analyse du milieu utilisée consiste à

mettre en évidence les

relations

groupements végétaux et les

existant

populations

entre la

présence des

larvaires de moustiques.

On

distingue ainsi des unités écologiques dénommées "niveaux écologiques"

caractérisées aussi bien par le couvert végétal que par les espèces de

moustiques.

Tel

que défini

par Pautou et al (1973), le niveau est l'

"unité biologique élémentaire caractérisé par une composition floristique

homogène révélatrice des conditions écologiques tant physico-chimiques

que biotiques bien définies. Le niveau est caractérisé par un

sol,

par des

type de

conditions d'hydromorphie plus ou moins marquées, par un

cortège floristique de composition et de

structure homogène et par

certaines espèces culicidiennes qui lui sont inféodées.

Cette méthode qui est

a la base de recherches entreprises sur

l'écologie des populations larvaires de moustiques du Québec et sur la

- 20 -

Page 111-2

description des milieux hygrophiles

développent

Dès le début

fut

au

sein

desquels

elles

se

précisée et approfondie plusieurs fois de 1974 â 1979.

l'on

se

rendit

compte que l'analyse des

populations

larvaires de moustiques basée sur la présence ou l'absence des espèces

pour mettre en évidence des associations culicidiennes conduisait à des

interprétations

fallacieuses

non en rapport avec la réalité écologique

(Maire et Aubin 1976; Maire et al 1979).

Il

fallait

donc

trouver un

moyen de quantifier les populations larvaires de moustiques d'une

similaire â celle de la végétation. C'est ainsi

notion

d'abondance-dominance

phytosociologues,

développement

aux

que

(Guinochet

populations

fut

de

.

populations larvaires de moustiques

biosociologique aussi

fa~on

et en

données

allait

également

végétal

et des

leur attribuant

bien les espèces

culicidiennes (Maire et Aubin 1980). De plus, cette

les

Ce

associées. En effet, sur un même

tableau on peut représenter de la même

valeur

moustiques.

des

de la méthode permettait donc l'exploitation analogue des

résultats obtenus lors de l'analyse d'un groupement

même

appliquée la

connue

1973)

larvaires

fa~on

fa~on

la

végétales que

de quantifier

permettre l'exploitation simultanée des

paramètres de la végétation et des moustiques

â

l'aide de l'analyse

statistique multivariée.

111.2

LES CUL1C1DES

La figure 5 donne la localisation des 43 mares échantillonnées dans

l'ensemble de la tourbière à palses, du 8 au

- 21 -

13

juin 1982 pour les

N

N

~pol.e.

peu

degrodee,

.~

o

Po I.e.

deg,odee.

-

50

100

150

m

0-0

Ql

I.Q

~

Figure 5

Localisation

des

mares

échantillonées

et

classification des palses selon leur état de dégradation.

C=caricaie, S=Saulaie, Sc=Scirpaie.

H

' H

H

1

W

Page 111-4

espèces à aéveloppement larvaire printanier et du 4 au 12 juillet 1982

pour les espèces à développement larvaire estival.

distribuées

de

façon

à

couvrir

l'ense~ble

Les

des

stations

sont

types de milieux

représentés dans le secteur étudié.

Les larves de moustique

(dipper)

d'un litre,

puis

cerceau. Pour chaque mare,

sont

échantillonnées avec une louche

filtrées

sur un

l'échantillon est

de 300 pm sur un

filet

constitué de

5 litres

prélevés au hasard. Les larves et nymphes sont conservées dans un "Kirl

pack" de 100 ml avec de l'eau du gîte jusqu'au retour au laboratoire.

Pour

chaque

préalablement

échantillon,

tuées

â

l'eau

les

larves

chaude

sont

de

3e

et

comptées

de 4e

stade

et identifiées a

l'espèce avec la clef de Wood et al (1979). Les larves trop jeunes ainsi

" que les

nymphes

sont mises en élevage selon la technique décrite par

Tessier et al (1981) jusqu'à

ce que l'identification

soit possible.

Chaque échantillon est conservé dans de l'alcool à 70 % + glycérine dans

des piluliers de 2 drachmes.

Tous les spécimens ont été déposés dans la collection du Groupe de

recherche

sur

les

insectes

piqueurs de l'Université du Québec â

Trois-Rivières.

- 23 -

Page 111-5

III.3

LA VEGETATION

Un relevé de végétation pour les milieux

échantillonnées

selon

1973).

la

méthode

préconisée

la

de

tourbiére.

Pour

chaque

indice

par

Braun-B1anquet

la

mesure

chaque strate, ainsi

que

Des

pour

été

d'abondance-dominance modifié

présence) à 3 (très abondant).

apportées

par

relevé de

échantillon des espèces de sphaignes présentes a

selon un

43 mares

A ces relevés s'ajoutent 27 autres afin de préciser

les limites de chacun des groupements et 18 autres

bordure

aux

est effectué au mois de juillet alors que la végétation

est à son maximum,

(Guinochet

associés

informations

la

forêt

en

végétation,

un

prélevé

allant

de

et

noté

+ (simple

complémentaires

sont

de la hauteur des espèces représentatives de

deux

transects

des

niveaux

topographiques

effectués avec les instruments de mèsure suivants: un climomètre Suprême

No

802

(Degrés)

et

un

ruban

Topofil

de

Chaix

Canadian Forestry

Equipement (mètres).

Les plantes vasculaires ont été identifiées

Porsild

et

Cody

(1980)

et

de

l'aide des

identifiées

de

avec

la

Crum et Anderson (1981). La nomenclature utilisée suit l'ordre

des ouvrages mentionnés, sauf pour les sphaignes où l'ordre de

(1966)

clefs

Fernald (1970) 8e ed. du Gray's Manual of

Botany et Cinq-Mars (1966). Les sphaignes ont été

clef

~

est

suivi.

Un

Isoviita

spécimen de chaque espèce récoltée a été déposé

dans la collection générale de l'herbier de

Trois-Rivières.

- 24 -

l'université du Québec à

Page 1II-6

III.4 LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Simultanément aux échantillonnages entomologiques, sont notées les

dimensions . et la hauteur moyenne d'eau libre de la mare prospectée; la

nature du substrat au fond de la

d'éclairement

progressif

mare,

sur une

effectuées avec un luxmètre General

la

nature du

échelle de 1 â

electric,

type

sol,

5.

le

taux

(Des mesures

214 Light Heter,

établissent pour le 10 juin 1982 que les cotes 2-3 correspondent â un

éclairement moyen < 3 000 pieds-chandelles; les 4-5 a un éclairement

moyen

> 5 000 pieds-chandelles.) ; le taux de recouvrement de la mare

par la végétation et le taux de recouvrement en eau du milieu (%)

température de l'eau

de

thermomètre ERTCO -35 â 50·C

la

mare

et

± 0,5 t. ;

la

celle de l'air, notée avec un

le pH mesuré avec un pH mètre

Digi-Sense pH Meter Madel 5985-40·Cole-Parmer ± 0,01 ; la conductivité

avec un conductivimètre OS Heter Hodel EP. Hyron Compagny en pS/cm â

l'unité près.

III.5 CALCULS ET ANALYSE STATISTIQUE

Les mesures ainsi obtenues

larves

permettent d'estimer la densité en

par m~ et la fréquence relative (%) de chaque espèce au sein de

chacun des

relevés~

culicidiennes de

Ces deux mesures servent à exprimer les populations

chaque espèce en un

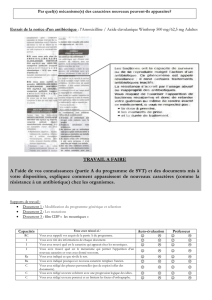

indice d'abondance-dominance

similaire a celui de la végétation, variant de simple présence â très

abondant.

Cet

indice est

calculé par l'abaqùe de

transformation

Fréquence relative par espèce (%) , Larves/m! (Maire et al 1979. ;

- 25 -

Haire

Page 111-7

et Aubin 1980.) Cet abaque est présenté â la figure 6.

La distribution des

milieux

aquatiques

densités

temporaires

en

ne

larves

de moustique dans

suit pas une distribution normale.

Elle présente une distribution de type contagieux (en essaims)

et

al

1981)

Tel

(Tessier

que suggéré par Legendre et Legendre (1979) et Green

(1979), il est important de transformer ces données initiales avant

appliquer

les

d'y

les tests statistiques classiques. La transformation utilisée

consiste â remplacer x par Log (x + 1) afin de tenir compte des

relevés

nuls.

Afin de mettre en ëvidence les associations larvaires de moustique

et

de

connattre

la

descripteurs (espèces)

phytosociologique

et

structure ' des populations, nous avons soumis les

et

une

les

objets

analyse

de

(échantillons)

â

une analyse

groupement (c1ustering) par les

programmes lM, 2M et PKM du logiciel BMDP (Dixon et al 1981).

La principale méthode

discriminante

discriminante

s'applique

utilisée

(Discriminant

e~t

cette étude

dans

functlon

une technique largement

ana1ysis

utilisée

est

l'analyse

(DFA».

L'analyse

en

écologie.

Elle

â l'étude de niche, allocation des ressources, sélection des

habitats, structure des communautés, etc.

En

fait,

cette méthode

e~t

particulièrement utile pour toute situation écologique dans laquelle une

- 26 -

0

IV

10

a.

III

.,

+

U

. IV

20

IV

~

c

a.

30

40

IV

>-

:;: ~ 50

c

IV

60

~

IV

N

-...J

u

C

IV

70

80

::l

C"

"oP

90

~

00-

100

1

+

2

4

8 10

10

indice d' obondance-dominance

Figure 6. Abaque

des cu1icides

donn~nt

les indices

D'aprés Maire et Aubin (1980)

2

10!

ind . / m

10·

5

10

3

d'abondance-dominance

"CI

QI

\Q

CD

H

H

H

1

CD

Page III-9

association est désirée entre des groupes bien définis et une série de

mesures.

Le problème ne consiste plus ici à ètablir les groupes; on les

suppose connus a priori, à la suite d'un

gr~upement

ou d'une ordination,

et ce type d'analyse a pour but de les interpréter (Legendre et Legendre

1979) •

Le premier objectif de l'analyse est

de prédire la

catégorie

(groupe) a laquelle appartient une observation. L'équation de prédiction

qui remplit cette fonction est appelée fonction de

second

objectif

Le

est d'établir la "séparation optimale des groupes" à

partir des combinaisons linéaires

qualifie de

classification.

de descripteurs discriminants.

On

fonction discriminante simple le cas de deux groupes et de

fonctions discriminantes multiples ou de variables canoniques le cas de

plusieurs groupes. (Williams 1981f Legendre et Legendre 1979)

'.

Deux tests statistiques serviront â décrire les relations entre la

présence des

groupements

végétaux

et

les populations larvaires de

moustiques de la tourbière. Le premier est le test de F. Rappelons

tout

simplement que F est le rapport des variances de deux distributions noté

comme suit

~.a

, =

Sa

/

S,

Ce rapport, dans lequel on convient de mettre au numérateur la

- 28 -

variance

Page III-IO

la

plus élévée, traduit la divergence entre les deux variances S,et

Si les échantillons

rapport

sera

de

sont

tirés

En

1.

d'une même population d'origine

raison des

fluctuations

l'échanti11onage, cependant, ces variances

rapport F sera

supérieur

différent

Cette

valeur

forcément

et

ce

de

le

a 1. Toutefois, les variations fortuites ne

sont responsables de l'augmentation de rapport que

limite.

fortuites

S~.

varie

évidemment

échantillons en présence. On peut lire

jusqu'à une valeur

avec les

ces valeurs

effectifs des

limites dans une

table de F au seuil de probabilité choisi. Lorsque le rapport F dépasse

cette valeur limite, la divergence est trop importante pour être due au

hasard

CGeller 1975).

Notons

discriminante est un rapport

cependant que le rapport F de l'analyse

multivarié de

la

variance

inter-groupe

.

divisé

par la variance intra-groupe. Ainsi, dans notre cas, l'on pourra

determiner si les groupes sont différents ou semblables en

mode de

classement

fonction

du

et du type de variable. En dimensions multiples le

lambda de Wi1ksremp1it cette fonction. Cette valeur doit cependant être

ramenée a une dimension simple pour être testée selon la distribution du

rapport F. Le programme utilisé produit un F équivalent

Wilks

que

nous

i.e.

lambda

de

appellerons F-estimé. Le second est la performance de

classification des

initiale,

au

échantillons

le

groupe

en

auquel

fonction

il

est

de

CD>

de

chaque

classification

sensé appartenir.

performance exprimée en pourcentage est calculée

générale de Mahalanobis

leur

Cette

a partir de la distance

échantillon â la moyenne des

échantillons. La probabilité d'appartenir â un groupe est le rapport

- 29 -

Page 111-11

(n étant

le nombre de groupes).

Ce

rapport

est

affecté par la

probabilité initiale d'appartenir a un groupe.

La representation des observations selon les variables

dans

canoniques

un espace de dimension réduite (espace canonique) est généralement

utilisée. En plus d'obtenir une image de la répartition des groupes l'on

essaie

également

coefficients

des

d'interpréter les différences

fonctions

par l'examen des

(canoniques).

discriminantes

Ces

interprétations doivent cependant tenir compte de nombreuses difficultés

conceptuelles

statistiques particulièrement de la

distances par les

transformations

canoniques

distorsion

des

(Williams 1981). Cette

dernière approche ne sera pas .utilisée dans cette étude.

'.

La figure 7 presente le schéma d'analyse du milieu en relation avec

la théorie des unités écologiques. Il se divise en deux

la

formation des

parties,

soit:

groupes et la discrimination entre ces groupes. La

formation des groupes se fait en utilisant la méthode phytosociologique

classique

et

est

vérifiée par l'analyse de groupement PKM (K-means of

cases) du logiciel

distance

entre

BMDP.

un

Cette analyse pour

cas et la moyenne des

simplifier calcule la

cas dans

son groupe.

L'expérience démontre que cette analyse colle

particuli~ement

mode de

Elle

classification phytosociologique.

- 30 -

bien au

présente l'avantage

MILIEU

Formation des groupes

lA.)

......

MOUSTIQUE

VEGETATION

Analyse

discriminante

Physico - chimie

Physico- chimie

"0

PI

Figure 7.

Schéma de l'analyse discriminante.

I.Q

('1)

H

H

H

.....1

N

Page 111-13

d'essayer des combinaisons multiples très rapidement et de

comparer la

variance des groupes.

On peut classer les groupes retenus en quatres catégories selon le

critère utilisé

pour

leur formation, soit: l)les plantes vasculaires,

2)les moustiques , 3)les sphaignes et 4)les

l'état

de

dégradation physique des

secteurs de palses

buttes

(Fig.

5).

selon

L'état de

dégradation des palses est déterminé d'aprés les critères suivants:

Peu dégradé= Lichens et arbustes sur le sommet

Dégradé = Tourbe nue sur le sommet

Très dégradé= Tourbe nue, argile et blocs sur le sommet

Lorsque les groupes sont constitués, le problème consiste â trouver

les

combinaisons linéaires de descripteurs discriminants qui . maximisent

-'la différence entre les groupes tout

en minimisant

la

variabilité â

l'intérieur de chaque groupe. Chaque élément de la partie discrimination

de la figure 7 est testé en fonction

appartenir,

selon l'hypothèse

du

groupe

suivante de

auquel

la

il

est

théorie des

sensé

unités

écologiques:

Une . communauté larvaire de moustiques

caractéristique

correspond à chacun des groupements végétaux distincts de la tourbière à

palses étudiée.

Hypoth~~e:

l'hypothèse nulle devient alors:

Dans la tourbière à palses étudiée, l'on ne peut reconnaître une

communauté larvaire de moustique propre à chacun des groupements

- 32 -

Page 1II-14

végétaux

dis~incts.

Le raisonnement a l'inverse suit le même schème (groupes formés par les

moustiques).

Le programme utilisé est l'analyse discriminante par étapes P7M du

logiciel

BMDP.

Les données utilisées sont celles constituées par les

indices d'abondance-dominance. Ces données présentent

se rapprochant

une distribution

des conditions de multinormalité. Les descripteurs sont

métriques. Ce qui est conforme aux conditions stipulées par Legendre

Legendre (1979) pour cette analyse.

- 33 -

et

CHAPITRE IV

RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 LA VEGETATION

4.1.1 ANALYSE FLORISTIQUE

La flore vasculaire de la

tourbiére

â

palses

étudiée

comprend

90

.

espèces. La liste des taxons est présentée en annexe I. Les récoltes ont

permis d'ajouter deux nouvelles mentions pour Poste-de-la-Baleine,

soit

Antennaria pulcherrima et Carex livida. Ces deux espèces soht calcicoles

et d'affinités subarctiques

(Rousseau

1974).

D'après les

cartes de

'.

distribution de

Porsild

et Cod Y (1982)

et Rousseau (1974) ces deux

espéces ont été récoltées plus au nord.

La liste des familles est présentée au tableau 1. Les familles

plus

abondantes

sont les Cypéracées (20 espéces), Rosacées (7 espèces)

et les Ericacées (7 espèces). Le tableau 2 donne le

de

la

tourbière

les

à

spectre

biologique

palses, comparé a celui de Poste-de-la-Bale1ne. Le

pourcentage de chaque forme est sensiblement le même dans la tourbière â

palses que dans l'ensemble du secteur. Les affinités phytogéographiques

de la flore vasculaire confirme le caractère nettement Hémiarctique

Page IV-2

Tableau 1.

Nombre d'espèces par famille

NOMDRE n'ESPECES

FAMILLE

PInacées

3

Lycopodiac ées

1

E4uIsctacécs

2

Joncllginacées

1

Potamogetonacécs

l

l.11iacécs

J

Orclllùncï;cs

1

Juncacécs

2

Salicacées

4

lJetulncées

1

l'olygonacï;es

1

Cyperacées

20

Poacées

4

Drassicacécs

1

Renonculacées

J

Dr06crncécs

1

. Saxif ragacécs

1

Ho s a cé es

7

Vlolacï;eR

2

Curnllcées

2

Pyrolacées

1

Ericacées

Empetracécs

1

Ncnyanthacées

1

Scrophulariacées

4

I.entil>ulariacï;cs

)

Rubiacées

1

Caprifoliacées

1

Va loé rinnacécs

1

Astt;racécs

9

Totsl

90

- 35 -

Page IV-3

Tableau 2.

Comparaison entre les spectres biologiques de la

tourbière â palses(TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)

FORMES DIOLOGIQUES

TP

n

i.

n

i.

8

9,2

38

7,8

CHAMEAPHYTES

12

13,8

83

17,0

Il EMI CRYP TOP HY TES

47

5/.,0

251

51,4

GEOPHYTES

16

18, l.

69

1/.,1

14

2,9

PHANEROPHYTES

THEROPHYTES

HELOPHYTES

2

2,3

15

3,1

HYDROPHYTES

2

2,3

18

3,7

87

100,0

488

100,0

Total

1. D' après Forest et Leyaut (1977)

n: nombre d'espèces

- 36 -

Page IV-4

de la tourbière étudiée (Tableau 3.)

représentative

de

la

zone

diffèrences

floristiques

Trente-sept

pour

Ainsi

cette

tourbière est

bioclimatique. étudiée

par rapport

à

et présente peu de

l'ensemble

du

secteur.

cent des taxons de la tourbière sont considérés comme

rares et peu communs c'est-â-dire n'existant qu'en peu d'exemplaires

très dispersés ou

peu

fréquents

cette

étude

et

dans leur habitat selon l'étude de

Forest et Legaut(1977). Ceci s'explique puisque le

par

bien

territoire couvert

~

couvre une superficie de 100 km (aire myriamétrique)

dans laquelle les tourbières â palses représentent à peine

2 % de la

surface totale.

.

L'analyse de la flore invasculaire se

Nous

limite

au

genre Sphagnum •

présentons la liste des sphaignes récoltées en annexe II. Dix-huit

espèces ont été recencées; ce nombre représente

connues

au

Québec-Labrador.

Les

affinités

% des

43

espèces

42

phytogéographiques des

sphaignes de la tourbière, établies d'après Isoviita (1966) et Gauthier

(1980),

montrent

que

toutes

les

espéces

sont

circumpolaires avec

diverses tendances, sauf Sphagnum pulchrum, (Braithw.) Warnst.

qui est

amphiatlantique, ouest-pacifique subocéanique. La section Acutifolia est

la plus importante (8 espèces). Elle représente des espèces généralement

petites

croissànt

Sphagnum russowii

identifiés,

en

est

coussins

ou

en

banquettes.

le plus abondant

(12

%

De

cette section

des

échantillons

n=lOO). Sur les banquettes de réticules, il occupe la place

de Sphagnum fuscum dans le Subarctique (Mailhot 1979). La section

- 37 -

Page IV-5

Tableau 3.

Comparaison des affinités géographiques entre les flores

de la tourbière à palses (TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)

PDLB

TP

TYPE DE DISTRIBUTION

n

nt

%

n

nt

%

16

1

4

2l

23,0

101

12

16

8

137

28,7

circumpolaire

amphi-atlantique

améric ain

est -amé rica in

16

30

34,4

78

7

32

21

138

28,9

circumpolaire

amphi-atlantique

américains

est-américain

11

30

34,4

53

3

68

30

154

32,0

5,7

38

8,0

américa 1n9

12

1

15

est-américain

la

4

0,8

6

1,3

circumpolaire

amphi-atlantique

américa in

ARCTIQUE

est-américain

ARCTIQUE-SUBARCTIQUE

SUBARCTIQUE

SUBARCTIQUE-TEMPERE

la

4

15

4

circumpolaire

amphi-atlantique

américain

TEMPERE

est-américain

ENDEMIQUES POUR LA

BAIE D'HUDSOtl

1,1

1. D'aprèp Forest et Leyaut (1977)

n: nombre d'espèces, nt: nombre total d'espèces

- 38 -

Page IV-6

Cuspidata est caractéristique d'espèces

dépressions

humides

souvent

24

palses dans

% des

croissant dans les

submergées. Elle occupe le second rang (5

espèces). Sphagnum riparium, facilement

constitue

robustes

échantillons.

l'ensemble de la

identifiable

sur le

terrain,

Cette espèce colonise les mares de

tourbière,

bien que

légèrement

plus

abondante dans le secteur de palses peu dégradées.

IV.l.2 LES GROUPEMENTS VEGETAUX

Le classement des unités de végétation se limite

Nos

groupements végétaux.

végétation des tourbières

système de

connaissances

à

palses

ne

classification hiérarchisé

l'établissement

à

trop

fragmentaires

permettent

comme

de

sur la

pas d'adopter un

celui de Braun-Blanquet

(alliances, ordres et classes). En raison de la

méthodologie

adoptée,

les

tableaux phytosociologiques comprennent aussi l'abondance-dominance

des

culicides.

comparaison des

Abstraction

88

en

sera

faite

détaillée.

cette

relevés de végétation à permis

l'existence de 5 groupements végétaux soit: la

saulaie,

dans

cari~aie,

partie.

La

de reconnaître

la scirpaie, la

la pessière et la bétulaie dont nous donnerons une description

Le

tableau

4 présente les mesures

ayant

servi

à

la

dénomination des · strates selon la classification proposée par Payettte

et Gauthier (1972). Une carte schématique des

groupements

au 1:5 000

(figure 8) donne leur répartition spatiale au sein de la tourbière. Les

tableaux 5 et

6 présentent

les

groupements végétaux

l'analyse phytosociologique.

- 39 -

résultant de

Page IV-7

Tableau 4.

Caractéristiques des strates de la végétation

de la tourbière à palses • .

ESPECE '

HAUTEUR

MOYENNE (m)

CARACTERISTIQUE

DES STRATES

P-<.c.e.a nraiUana.

(30 relevés)

3,6

arborescente basse

P,Lce.a mcvU.a.na

6,0

arborescente basse

3,9

arborescente basse

Betula. 9.la ndu1.o -6 a

(10 relevés)

0,63

arbustive basse

~9y~oca~pa

0,59

arbustive basse

1,5

arbustive basse

0,46

herbacée basse

(1 0 relevés)

LaiUx .ea.JUuna.

(JO relevés)

Sal-<.x

(10 relevés)

Sa.U x p.e.an-<.6ow

(10 relevés)

C~ e. X aq ua..t.U..i..6

(8 relevés)

Dénomination des strates d'après Payette et Gauthier (1972)

- 40 -

1

IV-a

Page

~

8

. .

e

e'

0

.~

ëi

VI

0

i

~

8

."

2

v

0

0

~

,

2

ga0

.~

I!

• ;e0

~

U

v

VI

0

.~

0

- 41 -

~

e-

~

II>

v

01:>N

~poises

peu

de9rodee~

~

o

Po ises

d eg,odees

SO

100

ISO m

00

PI

Ul

(1)

Figure 5

Localisation

des

mares

échantillonées

et

classifi cation des palses selon leur état de dégradation.

C=caricaie, S=Saulaie , Sc=Scirpaie .

~\.0

Page IV-IO

Tableau 5.

Caricaie,Scirpaie,Saulaie et culicides

--------------/11o 4\1 ni ...

'(("'IIIW'"

IA4ll LMlc.irlll

+ +

nUl! "lIUSfIVl IAsn

I,(uü ,tut1ulou

Iflu~U...w.

'icrc

• +

uUtlM,.

1 +

1

+ +

+ •

+ +

polilot.ic

... +

t

+ +

..•

.. .. + + + • .. .. .. .. +

+

hdlMlt g"lu"lGIWiUu.

Satil prd.(ccll4Au

À"'"O"'~

+ + +

+

+ + +

"""CM

14-'ü !Mid,...

(diAU,

+

+ +

+ •

++++.+-

+ +

Scal,ü C'IfV'\0CA"l'"

$cLU. plu.c:'oLtc

....

+ +

•

• '.

flou~o",.yU.

••

~:~~!!.J~!!~

s.tir .... tto~lUla

111

1

Il

Il

Il

1

Il

1

1

1

1

1

1

l " "-4<:'' I0IIII "UllIu

CIIPCtAu.- Mg.w.

~AÇ!!

,

Ca}! .... &4UA(ltU

)

2

1

l

)

)

Sei "f'U cupi (0'''"'

2

,

)

••

Lbu. c" .... ~'1Il.

WO~O"UII ."!lu.t.i,o~

,

2

•

t

2

1

2

2

•

+ •

,

,

2

J

)

l

)

l

)

2

1

J'

)

•

• + •

Cuuc:."ucr".

c~"",dt~.u

C."u ~,( ,tO Il .

('4.\(t JIIlIIP«tW.t.

)

)

,

1

1

Il

1

1\

Il

•••

+ •.

1

)

• +

CGlUCI94.0'tü

•

2

.",lI," acftulu

'ot,..tlU. ptlu. t , 1.4

r"io""o,1.IIII 4UUlOluIII

hlOv'UM.. . ,pi HYM

Sotida.go pu.,uhU

,tl~u~

,u.uw .

Ca.\u

'olY9 o_

v.(\lipc&JUlotl

CC-.!' hptdt. ·

i4tJ.cU.

""da

~;~!!l::~~!~CUM

,y (, \ puIlit"""

Va"" l"gr (ow4

l

Ge"", o\.ilHllt

lli!!f.!!!!

)

$pha."" ,u,PtAU-

$""-9-

•

. U U OWI j

SpII.a, ... ,""CUIII

SpIwa9"''' 'l"'boIIUII(utII

SpII49rlU1111 (tAU

)

1

l

1

1

•

•

11

S,.hIlI)IIWII '41&4"0'"-S~9"'" t..ü,db'·' 9'{

SpII.a,MMI ,.iAgrl\toltllÜ

+

i

l

l

~J~(-!t!!!)

Ardu

.a«du

A'dU

A,dU

Ardu

III

III

Il

1 1

1

•• ••+ ••

•i •

1

l

htodOlt(..w,

l

1

,PLIneC"

e~,"'

ueN.u:tA1t4

•

,•

plo""".

1

l

1

i

•

•• •

,

l

1

,• •

1

.,

l

1

•

('LI(iUtd duh'lt.u

('LllL U(. UIIpdfult'

Ardu IIuodolt( lw

Ardu ue""c..i. IW

"1

t

1

1

t

Ardu pi.ONpA

Ardu t.Aud«AIou

•

euht tt-\.-\i1.Ivw

Atdu(.~

ln owtn d.n. 1•• ullv" : 110 1. (' •• du,It' J'VIal'It,i, +, no 11 . Nt"Yd-Itth,. h l ,otl4(11 ' . r" i"toclt", "'l(.UIU~ +, "0 21 . P<t ou '" . /" ' ",:rl"tt •• ' . r\r " .

- - - -- -.- -.. -- - Ut.o Utu/a..'" Ü.ttltlllf.d44 +. no ,) . VcltA.-UtM dcoArlII 'fIr . 'VtV/lllÎCII +. no \4 . ('lUlU blUlI... Urt .... +. C"'doI.,,ltf P'!4tf ... U ' .

ao 51 . ('IlL"" b'mlltlÂt'''''. , no ' • . Pr~ r ul4'.Ü (.boudo,,"",eA ., 110 60 . Arlu ttr •• b.·u oatil +, no 6l. J.I,nloldltth, h " O(IIi/. +. "0 U . VI I' l a , .. b,,. ... '0' • • ,

HU . J.... ue ... (41Jf'U .. .i. ru- . ,

i .. vi A4lntA,. +, •• H. Ut.\lcutAA..ût i"tfA."U... , no 61 . Adldtr. b"Hdu • • no 1) . ('AAr. ~o.tMf. " rIO 1\ .

O"O'e.u .. ot.uNli'ow +, .. .,. Viol .. t.b".,w.\.u·AlI • •

"'.qa.

lA chtU ...

1I:.,..... '0ft4

"

III

Il

Il

1 1 · .... ft4.nc:. ; .k"IIIln.M . . . . . . " ••• 1,. • • -111 •• ,""

••lA !!..!!!!.I

_fi;.,•• ""Un

"0) .

, ..... l' •••• ''c .....

(l'U), ,--allie ••• c...ltcl' ••• 1· •••" ....

'r''''''o"o:.

(l

t •• nl

0" •• 1 ' •• ,le ••• ". l i ni... .

1.. c.trle '''dt.''. 1.' r.l ••'

- 43 -

d ....... t.IIt." ... .,1 ••• '"

"I. r l,,' ( 1' / I.,. •• ,.J

Page IV-ll

Tableau 5. (suite)

.."hl. 1 S.tlll '.\'V'oc.~~

Scirpe" l SdA'.... CUp(.to,,,,,

st Br,CId..

llu'(o ...

"t...

et S&U.. pli"';' 'oU.

!!!.~~IA:;S'

1

'<lCU III:L\.(.4lY

I.&.Ul lA4lc.iM

Il

STlATI.~~

8r (nb 9 t 4Mllto ..

S4U.

MglJ.\Ot4.1tpt

• ••

1

!:!-:~~~~!rftQ'_

ricu ............ ,..

~:!:::!~ .f:~!!:':'

••

~/tt aA((op"a.

to"ic,-1., ~Uto ..

[.,,~

1

•••••••

• •• •

1".. ,- l&4id.,..

lrd"" lJ'UtAl.. PldLcIMll

SAll! puUctt~

kal",ÛI, poU ,oUa

A"d"lolllrw. .taucopftvu.

1

Il

Il

Il

+

,

+tll

• 111

1

1

1

1

1

III

III

III

1

1

1

Il

+•

IU.g"lMII

,

•

1

•• • +

. • . •·

+ +

•,,

1

Il

.n.'TI K!UACU

C4AU

'qUG titu

cupit06W

Sci~ptW

lutm.

+ ..

t.ÙpftO"lUM ."91.Wl.·qot.UClLo'Itl (4"Uer'"

Car4*g"oUü CAl'tIldtIWit

CIL\CII

1

C"UI plUPt,c!&l4

Rubw U4U.tÜ

hiopl.o .. u. .pi.uu.

$otiddgo pu.t6W

,w..U..

..u-""

Il

1

>\A"i'to ...

Pol,rtWl. pal.cutAU

h.topfto.. u. "IuufOlUIII

1

1

•+

I!II#,wItN"I1U

••

..

..

.. +

..

Onu ... oti U.. ,

·

+

1

1

• III

.

•1

••

1

Il

1

•

Il

1

PoI1J90,uUII\l{vi~

ral,!1 hpl4l.u. ·

"'HeU. "1.Id4

Il

Il

1

1

1

1

C""'I' 9Ii"OC!A4(U

Gollu. tab4.lldo.ucu.

~t"

puMt:(.uA

CAHI bl!l,ruwI(,

••

GCu.llU~t

~tCNU

1

Sr"-cl9 .... .uP"l~

Sph"9""'" H'Ut..... '"

·

S""«glUl 'I.iJoCtMI

SpM9/111..

,u.-btialUlil

Splta91W111 ttAU

+

SpllogltWII 'qIl4"'\O'UIII

Splld!JIlUIIIU~bf}l9a

1

1

1

1

1

SphagN.lllt .lAfrlUok","

CI1LIC~(~..!!)

Ardu AuodorttiU

Ardu J'U"UO\ .

"rdu t:o_",i.

•

1

1

Af du tt C." uCÂoI".

Afdu ",..·o""p'

Cuttufa ,.llullulU.i.t

C'ull uta '''''JlI('''''

Acdu Itr.odc"tu.

Âldu ue...uc.ia ""

Acdu ,w,of\i p6

Ardu t:1l""dlJûU

C...lu (,,,,,UtUW

hdut:~

- 44 -

Il

,

t

1

•

•••

1111

•

Il

1

1

Page IV-12

Tableau 6.

Pessières.

i

a

1

1

1

l'eHRI~re

cl ,,<111111 "H

rc""'~rc

mm'HHCH

a

1

--------------1--------------1 -l------------------T-No clu relevé

1

13 14 11 10 08 09 121

F 106 05 01 04 03 07 02 16 17 18 151 F

1 __ 1L _________________ J1__

______________ 1_____________ L

~

STRATE AHIIOIŒSLENl'E

IIASSI~

Picea mall.ial1a

!.Mü lall-ic.il1a

STRAn;

ARnIiSTIV~:

v

3

2 1 2 2 2

3

+

+

3

2

V

+ III

+ +

HASSE

P.icea mallA'ana

Vacu"i/lm /lUg ,il1owm

Betu.la gfal1r/ulo6a

JlIl1ipVt'~1 commlll1i~

v

v

2

+ +

+ + + +

+ + + + + +

+ +

+ +

+

Kalmia pof-i6oUa

L~dllln g'LDel1tal1r/icum

Ernpet/tliln hMmUpl''LodUum

+