TP2

TP2

la duplication de l’ADN nécessite une réplication

1. Le problème :

Depuis Watson et Crick (1953), on sait que l'ADN est une molécule formée de deux brins complémentaires,

formant une double hélice. Voir : http://librairiedemolecules.education.fr/outils/adn/#top

Dès leur publication originale sur la structure de

l'ADN, Watson et Crick ont proposé que cette

double hélice puisse s'ouvrir, permettant ainsi la

synthèse de nouveaux brins, complémentaires

des brins originaux.

L'ADN peut ainsi servir de matrice à sa propre

réplication, étape essentielle du cycle cellulaire.

Cette duplication de l'ADN (et donc des

chromatides) permet de passer de chromosomes à une chromatide à des chromosomes possédant deux

chromatides identiques, portant la même information génétique. Lors de la mitose, ces deux chromatides

sont réparties, chaque cellule - fille héritant d'une chromatide de chaque chromosome. On obtient ainsi

deux cellules possédant la même information génétique que la cellule - mère.

Le problème qui se posait à Meselson et Stahl était alors de comprendre comment se réalisait cette

réplication : selon quelles modalités passe-t-on d'une molécule d'ADN formée de deux brins à deux

molécules d'ADN bicaténaires identiques ?

2. Les hypothèses

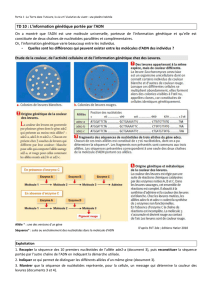

Pour expliquer la duplication d'un ADN bicaténaire, trois modèles ont été proposés. Ces modèles se basent

tous sur l'utilisation de la molécule d'ADN "mère" comme matrice pour sa réplication, mais selon des

modalités différentes :

• Schématisez les 3 hypothèses en utilisant les couleurs indiquées

Hypothèse 1: modèle conservatif

A partir d'une molécule d'ADN

bicaténaire "mère", on forme une

nouvelle molécule d'ADN

bicaténaire.

On garde donc ici une molécule

"mère", non modifiée (elle est

donc conservée), tout en "créant"

une nouvelle molécule ("fille").

Hypothèse 2: modèle semi-

conservatif

On dissocie les deux brins de la

molécule d'ADN bicaténaire "mère".

Chaque brin sert donc de matrice à la

synthèse d'un brin complémentaire,

l'ensemble reformant une molécule

d'ADN bicaténaire. Chaque nouvelle

molécule "fille" ne conserve donc que

la moitié de la molécule "mère".

Hypothèse 3: modèle

dispersif

On ne conserve aucun brin

intact.

La copie se réalise par

fragments dispersés dans

l'ensemble de l'ADN,

permettant de former les

deux molécules d'ADN

bicaténaires "filles".

Légendes :

Couleur rouge : Molécule d'ADN "mère" et son devenir.

Couleur bleue : ADN néo-formé.

• Vérifiez à l’échelle de l’ADN:

http://pedagogie.actoulouse.fr/svt/serveur/lycee/gueraut/stahl/3exphyp3d.htm

• Vérifiez à l’échelle des nucléotides :

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gueraut/stahl/5exphypnucl.htm

APPELEZ LE PROFESSEUR

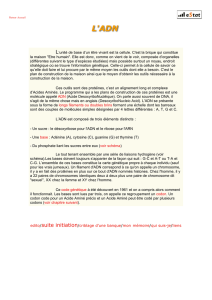

3. L’expérience : http://www.conceptcours.fr/www/prem_s/genet/doc_gene/mesel_stahl_exp.swf

Les expériences sont réalisées sur la bactérie E-Coli, qui se multiplie activement quand elle est cultivée sur

un milieu favorable et réplique alors intensément son ADN.

Les bactéries sont cultivées dans deux milieux différents : L’un contient des nucléotides « légers » intégrant

de l’azote « léger » 14N. L’autre contient des nucléotides « lourds » intégrant de l’azote « lourd » 15N.

Des bactéries, d’abord cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu contenant des nucléotides

15N, sont prélevées et transférées sur un milieu normal à nucléotides 14N.

A chaque étape, l’ADN des bactéries en culture est extrait et centrifugé à grande vitesse dans un tube

contenant une solution de densité appropriée. Après centrifugation, l’ADN se stabilise ainsi à un niveau

correspondant à sa densité.

• Comprendre l’expérience :

Résultats

densité

Constitution de

l’ADN

Etapes de

l’expérience

Résultats

Déductions

1,724

1. Culture sur 15N

(n cycles cellulaires)

1,710

2. Culture sur 14N

(1 cycle)

1,717

3. Culture sur N14

(2cycles)

• Confronter le résultat 2 aux trois hypothèses. Laquelle pouvez-vous éliminer ?

• Confronter le résultat 3 aux hypothèses restantes. Laquelle pouvez-vous éliminer ?

• Vérifier : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gueraut/stahl/6expcorr.html

APPELEZ LE PROFESSEUR

Meselson et Stahl ont complété leur travaux :

http://www.conceptcours.fr/www/prem_s/genet/doc_gene/con20ani.swf

NB : le centromère correspond à une zone du chromosome où la réplication est tardive et n’intervient qu’à l’anaphase.

• Réalisez un schéma du devenir d’un molécule d’ADN au cours de la mitose (conservez les codes

couleurs du début)

Phase G1

Phase S

Fin de phase S

Prophase

Métaphase

Chromosome :

Chromosome :

Chromosome

Chromosome

Bilan :

Anaphase

télophase

Chromosome

Chromosome

Je vérifie que j’ai compris :

https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=54d0d86d3361eb54776f19ad

!

1

/

3

100%