ON OD lettre N 20

LES PALMIERS SAUVAGES

WILLIAM FAULKNER / SÉVERINE CHAVRIER

UNE FUGUE,

UNE FUITE

Lettre No20

Odéon-Théâtre de l’Europe mai – juin 2016

OD ON

NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

(Déjeuner chez Wittgenstein)

THOMAS BERNHARD / SÉVERINE CHAVRIER

LA COMÉDIE

DU SACCAGE

LA MOUETTE

ANTON TCHEKHOV / THOMAS OSTERMEIER

CRISE DE L'AMOUR,

CRISE DE L'ART

2 Nous sommes repus mais pas repentis 3

sommaire

p. 2 à 4

NOUS SOMMES REPUS

MAIS PAS REPENTIS

(Déjeuner chez Wittgenstein)

LA COMÉDIE DU SACCAGE

ENTRETIEN AVEC

CLAUDE FISCHLER

p. 4 à 5

LES PALMIERS SAUVAGES

UNE FUGUE, UNE FUITE

p. 6 à 7

LA MOUETTE

CRISE DE L'AMOUR, CRISE DE L'ART

p. I à IV

LES BIBLIOTHÈQUES

DE L’ODÉON

GASTON BACHELARD

OU LE «DROIT DE RÊVER»

LA VOIE DE L'ACCÉLÉRATION

FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-

DES-PRÉS PARIS

À PROPOS DES MONUMENTS

NATIONAUX

p. 8 à 9

ADOLESCENCE

ET TERRITOIRE(S)

F(EUX)

GÉNÉRATION(S) ODÉON

CAMPAGNE DE MÉCÉNAT

PARTICIPATIF

p. 10

AVANTAGES ABONNÉS

Invitations et tarifs préférentiels

p. 11

ACHETER ET RÉSERVER

SES PLACES

p. 12

LANCEMENT DE SAISON

2016-2017

SOUTENEZ LA CRÉATION

THÉÂTRALE

LE CERCLE DE L’ODÉON

SUIVEZ-NOUS

Twitter

@TheatreOdeon

#repuspasrepentis

#Palmierssauvages

#LaMouette

#Bibliodeon

#AetT

Facebook

Odéon-Théâtre de l’Europe

© Samuel Rubio

LA COMÉDIE

DU SACCAGE

Voyager de William Faulkner à Thomas Bernhard n'est pas donné à tout le monde. Comment et pourquoi passer d'un

grand roman de la passion amoureuse (Les Palmiers sauvages) à un huis-clos familial (Nous sommes repus...) signé par

un maître de la dramaturgie contemporaine ? Entre la folle fuite en avant façon Nouveau Monde et la non moins folle

révolte sur place façon vieille Europe, Séverine Chavrier interroge avec brio – et comme toujours, en musique – deux

styles de refus, deux manières de se cogner la tête contre les murs du monde. À ses côtés, Marie Bos, Déborah Rouach

(qui fut la Cendrillon de Joël Pommerat) et Laurent Papot (dont la saison à l'Odéon s'est ouverte sur le rôle de Rodolpho

dans Vu du pont, mis en scène par Ivo van Hove).

Le titre du spectacle, Nous sommes

repus mais pas repentis, est une sorte

d'interprétation instinctive du titre

français de l'œuvre, Déjeuner chez

Wittgenstein. Et ce titre-là était déjà

une lecture proposée par son traduc-

teur, puisqu'en allemand, la pièce est

désignée par le nom des trois acteurs

qui l'ont créée : Ritter, Dene, Voss.

Pour Bernhard, c'était donc un titre-

dédicace, une façon de dire que le texte

a été écrit pour ses interprètes. De

rappeler aussi que nous sommes

en plein théâtre, mais que le théâtre

concerne des gens réels, des contem-

porains, et non pas simplement des

rôles plus ou moins fictifs. La tra-

duction recentre l'œuvre du côté de

la fiction, car l'histoire qui nous est

racontée consiste effectivement en

trois moments d'une journée dans

l'intimité de la famille Wittgenstein, le

frère et les deux sœurs. À vrai dire, le

fameux philosophe n'est jamais vrai-

ment nommé par Bernhard, mais on ne

peut avoir aucun doute sur son identité,

vu les indices qu'il a semés dans sa

pièce et sa manière de s'amuser avec

les allusions : par exemple, le méde-

cin de la famille s'appelle Frege, du

nom d'un spécialiste de logique dont

le Wittgenstein historique a discuté

les conceptions. Et donc, au-delà de la

traduction, avec le passage au plateau,

nous avons à notre tour déplacé le titre.

Wittgenstein nous intéresse, bien sûr,

et le théâtre aussi. Mais nous tenions

à pouvoir ouvrir le texte, à y intégrer

d'autres passages de Bernhard, tirés

de ses pièces ou de ses romans. Sur-

tout, il s'agissait de revenir à ce que

l'auteur visait, à savoir, le temps pré-

sent. Il nous dit quelque chose de nous-

mêmes, de notre situation historique,

à nous autres Européens. C'est diffi-

cile à exprimer... L'Europe a tout, et

en même temps non, ça ne va pas,

ce n'est toujours pas ça. Bernhard a

écrit quelque part que Salzbourg a le

taux de suicide par habitant le plus

élevé d'Autriche ; curieusement, nous

créons ce spectacle en Suisse, qui est

le pays dont le taux de suicide est le

plus élevé d'Europe. Une enclave de

richesse, de confort, de tranquillité,

comme à l'abri de l'Histoire, sauf que

c'est illusoire, qu'il n'y a pas d'abri,

et que comme disait Brecht, et nous

le voyons tous les jours, «le ventre

est toujours fécond d'où est sortie la

bête immonde». Qu'on le veuille ou

non, la violence du monde hante nos

mémoires, nos corps. Et le plateau.

Déjeuner chez Wittgenstein est une

des pièces les plus abouties de son

auteur, avec Place des héros et Avant

la retraite, qui met déjà en scène un

frère et ses deux sœurs. Mais l'ac-

cent y est moins sur le passé nazi de

l'Autriche que sur la figure de l'intel-

lectuel, et sur son extrémisme propre,

entre pensée et folie. Le Wittgenstein

de Bernhard est très proche de cer-

tains fous shakespeariens. Ce qui me

touche aussi chez lui, c'est qu'il est un

mixte d'autodidacte et d'héritier. Il y a

d'abord sa volonté de rupture absolue.

Il veut tout devoir à ses propres capaci-

tés. Et de même qu'il tente de penser à

partir de son propre fonds, contre toute

la tradition occidentale, de même il

veut être capable de pouvoir construire

lui-même sa maison. Mais en fait, l'être

que nous montre Bernhard est fragile,

démuni, maladroit. C'est comme s'il

n'avait plus de mains, ou des livres à

la place des mains. Ou plus de monde.

On le sort d'une clinique, qui est le seul

endroit où il peut à peu près vivre. Son

corps l'obsède et en même temps le

trahit, parfois jusqu'à la grivoiserie.

Comme si c'était le prix à payer pour

une pensée qui danse en tâtonnant,

d'une singularité à l'autre, toujours en

débat. Les fameux «jeux de langage»

pratiqués par Wittgenstein dans la

deuxième période de sa réflexion,

autour de son grand projet de

Grammaire philosophique, sont comme

autant de petites machines de guerre

individuelles anti-généralité, anti-

métaphysique, qui détraquent toute

visée systématiste.

Ce sabotage inquiet de la banalité,

c'est quelque chose de commun à

Wittgenstein et à Bernhard. Cela pro-

duit un humour assez particulier. Autre

point commun, tous les deux parlent

énormément d'art, et en particulier

de musique. La musique hante la

réflexion du philosophe comme elle

hante la scène du dramaturge. Elle

fixe une sorte de point de nostalgie.

Bernhard rêvait d'être chanteur lyrique

avant que la maladie l'en empêche. Et

l'une des grandes questions qu'aborde

Wittgenstein dans ses Remarques

mêlées est de déterminer ce qu'on veut

dire quand on parle de «comprendre»

un thème musical. La musique est

pour lui une grammaire, et la façon

dont cette grammaire fonctionne a

des incidences sur son propre style.

Le frère de Wittgenstein, qui était un

grand pianiste, a perdu le bras droit

pendant la Première Guerre mon-

diale. C'est pour lui que Ravel a écrit

son Concerto pour la main gauche...

Toujours cet étrange mélange de virtuo-

sité et de gaucherie ! Dans le spectacle,

la musique est donc partout. Je joue

du piano en direct. Le sol est recouvert

de disques vinyle. À un moment, on

voit s'élever tout un mur de pochettes

de 33 tours, comme une tenture. Nous

travaillons avec des platines, nous tra-

fiquons les bruits de vaisselle...

Dans ses recherches sur les jeux de

langage, Wittgenstein a commenté la

notion de «plan de table», s'est inté-

ressé à la façon dont on décrit la dégus-

tation d'un vin. Pour la dramaturgie de

ce Déjeuner, nous sommes partis du

fait que pour accueillir leur frère à la

maison en toute tranquillité, les deux

sœurs ont renvoyé les domestiques.

Les voilà obligées de se débrouiller

toutes seules. Or elles n'ont jamais eu à

le faire. Elles ont été servies toute leur

vie. Apporter les plats, débarrasser les

assiettes sales, elles ne savent pas. Le

petit personnel dont elles sont si dépen-

dantes circule entre ces trois héritiers

de grande famille patricienne comme un

fantôme. Bernhard avait d'ailleurs des

rapports compliqués, ambigus, avec les

gens dits «simples», les chasseurs, les

cuisiniers, passant sans cesse de l'atti-

rance au rejet. Comment survivre sans

les domestiques qui vous servent

de mains ? Je suis fascinée et touchée

par la maladresse. Peut-être parce que

je suis moi-même d'une maladresse ter-

rible ! Laurent, lui, est un virtuose, un

«adroit du plateau». Il est maladroit s'il

le veut et comme il le veut. Il peut tout

casser à la façon des grands clowns ou

de certains enfants.

Ces trois personnages bernhar-

diens ont aussi un aspect enfantin.

On sent qu'ils ont été livrés à eux-

mêmes, élevés sans tendresse – on

les croirait tout droit sortis de certains

romans de Henry James. Cela fait que

Déjeuner chez Wittgenstein a quelque

chose d'une comédie enfantine du

saccage, donc une sorte de gaieté,

mais quand même un peu désespé

-

rée, sous le regard austère des por-

traits des parents. La loi de la famille

est redoutable : le regard peint main-

tient le pouvoir des ancêtres, les garde

en «vie». Comment échappe-t-on à

l'héritage ? Même en fracassant la vais-

selle, même en retournant les portraits

contre le mur, on est toujours repris

par la famille, et pourtant on ne peut

pas ne pas tenter de lui échapper, de

partir courir dans la neige, en forêt

– mais rien à faire : pour Bernhard, toute

enfance est une catastrophe, le mort

saisit le vif. Dans le spectacle, soit dit

en passant, nous jouons nous-mêmes

tous les membres de notre famille.

Le penseur qu'invente Bernhard dans

sa pièce s'échappe d'une autre façon.

Chez lui, la joie de la pensée est aussi

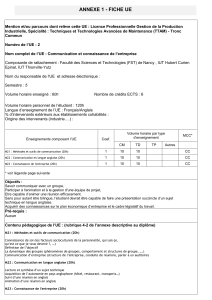

13 – 29 mai 2016

Berthier 17e

NOUS SOMMES

REPUS MAIS PAS

REPENTIS

(Déjeuner chez Wittgenstein)

de Thomas Bernhard

conception Séverine Chavrier

scénographie

Benjamin Hautin

dramaturgie

Benjamin Chavrier

lumière

Patrick Riou

son

Frédéric Morier

vidéo

Jérôme Vernez

avec

Marie Bos

Séverine Chavrier

Laurent Papot

durée

2h20

production

Théâtre de Vidy

Compagnie La Sérénade interrompue

coproduction

Odéon-Théâtre de l’Europe

CDN de Besançon Franche-Comté

créé le

9 mars 2016 au Théâtre de Vidy

la Compagnie La Sérénade interrompue

est en résidence artistique au Théâtre

Roger Barat d’Herblay

avec le soutien de la ville d’Herblay, de la

DRAC Île-de-France, du conseil général

du Val d’Oise et du Festival Théâtral du

Val d’Oise

le plaisir de la tyrannie assumée.

L'urgence de l'une s'accompagne tout

naturellement de l'égoïsme de l'autre. Il

faut qu'on l'écoute ! Tant pis s'il abuse,

tant pis si l'irresponsabilité est la consé-

quence de son exercice infantile du

pouvoir. Pour lui, être intellectuel, c'est

aussi conquérir le droit de penser ce

que les autres ne pensent pas. Donc il

faut savoir délirer. Étymologiquement,

délirer, c'est sortir du sillon. Comme une

aiguille qui rippe sur un disque et pro-

duit des sons inouïs... Si la «folie» est le

prix qu'il doit payer pour y arriver, soit.

Si ses sœurs acceptent son jeu, elles

doivent en assumer les conséquences,

et si ce jeu-là leur déplaît, elles n'ont

qu'à ne pas jouer à être ses sœurs !

À la fin, d'un seul geste, les sœurs

deviennent ou redeviennent des

infirmières. À ce moment du par-

cours, trois enfants viennent jouer

de la musique de chambre – piano,

violoncelle et violon. Comme si tout ce

qui précède n'avait été qu'une comé-

die jouée à la clinique. Je ne voudrais

pas que ce signe soit trop rassurant,

qu'on se dise : ouf, il rentre à l'asile,

peut-être même qu'il n'en est jamais

sorti. Je préférerais qu'on se demande

lequel des deux espaces, le familial

ou l'asilaire, est le plus fou des deux.

Et que le théâtre, qui permet d'inventer

et d'occuper un lieu indécidable entre

folie et raison, ne résout pas la ques-

tion, au contraire : il la rend encore

plus inquiétante, en laissant entrevoir

que l'hôpital n'est qu'une couche de

plus dans un jeu qui décroche et dérive

d'une position à l'autre sans jamais se

refermer sur une conclusion trop rassu-

rante. Cela dit, la musique des enfants

est là, et sa beauté libère de la pure ironie.

Elle fait résonner la note sérieuse dans

la mélancolie de Bernhard, qui n'était

pas qu'un ricaneur, qui portait un fond

terrible de tristesse et de douleur.

Le spectacle dure un peu plus de deux

heures. La première a lieu dans trois

jours. J'hésite encore à placer un

entracte. Le mouvement conduit d'une

irritation insomniaque, les nerfs à vif,

jusqu'à une sorte d'enlisement dans la

glu familiale, en passant par l'exécution

des jeux de rôle et des codes du déjeu-

ner. Pour finir, on débouche sur une

troisième partie plus tchekhovienne,

une atmosphère de suspension rési-

gnée et presque minérale après épui-

sement des figures de la révolte. C'est

l'après-midi, il pourrait pleuvoir, on

dirait que l'heure de la sieste approche...

On pourrait aussi penser à Beckett,

mais Vincent Baudriller, en venant voir

une répétition après avoir assisté à

La Mouette d'Ostermeier, nous a dit qu'il

était frappé de retrouver tellement de

thèmes de Tchekhov : l'actrice et ses

frustrations, l'aspiration à la beauté, à

l'intelligence, qui se fracasse en plein

vol, le rêve de nouveauté et de liberté

qui plie sous le poids des héritages

– sans parler des abîmes quotidiens

qui s'ouvrent entre les êtres qu'on dit

proches, ces concentrés de béances, de

violences, ces nœuds de complicités et

de malentendus qu'on appelle familles.

Propos recueillis par Daniel Loayza

6 mars 2016

© Samuel Rubio

Il est un mixte

d'autodidacte

et d'héritier.

La musique

fixe une sorte

de point

de nostalgie.

Pour Bernhard,

toute enfance

est une

catastrophe.

Les Palmiers sauvages 5

3 – 25 juin 2016

Berthier 17e

LES PALMIERS

SAUVAGES

d’après le roman de William Faulkner

mise en scène Séverine Chavrier

dramaturgie

Benjamin Chavrier

scénographie

Benjamin Hautin

son

Philippe Perrin

lumière

David Perez

vidéo

Jérôme Vernez

avec

Séverine Chavrier

Laurent Papot

Déborah Rouach

durée 1h45

production

Théâtre de Vidy

Compagnie La Sérénade interrompue

coproduction

Nouveau Théâtre de Montreuil

avec le soutien de

la SPEDIDAM

du Ministère de la Culture

et de la Communication

du CDN de Besançon Franche-Comté

de Pro Helvetia – Fondation suisse

pour la culture

créé le

25 septembre 2014 au Théâtre de Vidy

certaines scènes de ce spectacle peuvent

heurter la sensibilité des plus jeunes,

il est déconseillé aux moins de 16 ans

Quelle belle aventure ! Quel beau voyage dans

l’univers de Faulkner ! J’ai été totalement séduite

par l’univers de cette proposition. Je l’ai trouvée

d’une fraîcheur revigorante. Elle s’empare de ce texte,

de cette réécriture de Faulkner qui est faite de hiatus

et qui part parfois dans tous les sens, mais qui va

très loin en profondeur pour sonder l’âme humaine.

Elle arrive avec liberté et audace à restituer cette

histoire d’amour, cette passion folle et incandescente

entre ces deux êtres d’une fragilité incroyable,

portée magnifiquement par Laurent Papot et Déborah

Rouach. Je suis restée subjuguée. On entend tout :

les sons, le vent, les embruns de ce lac qui, de temps

en temps, apparaît en fond de scène, les soupirs,

les silences, les cris de la jouissance...

Elle pose sur le plateau un décor qui est comme un

territoire, leur territoire : des matelas qu’ils retirent,

qu’ils remettent, qu’ils piétinent, dans lesquels

ils se roulent, s’enroulent, s’emmêlent et puis ces

sommiers anciens, métalliques, sur lesquels parfois

ils sautent, tables, étagères comme celles que l’on

imagine voir dans certains drugstores d’une

Amérique fantasmée ou en tout cas faulknérienne,

boîtes de conserve, fauteuils : on part dans cette

aventure, on prend le train et on les suit jusqu'au bout.

Marie-José Sirach, journaliste à l'Humanité

Retranscription de la critique des Palmiers sauvages

Diffusée sur France Culture le 8 décembre à 21h dans

l’émission «La Dispute», animée par Arnaud Laporte

Claude Fischler, quelles réflexions

la lecture de ce Déjeuner chez

Wittgenstein vous a-t-elle inspirées?

Le premier détail qui m'a intrigué

en lisant Bernhard, c'est que les

Wittgenstein, si je me souviens bien,

étaient une tribu assez nombreuse, dont

beaucoup de membres se sont suicidés.

Leur identité était assez complexe. Du

côté du père, ce sont des Juifs conver-

tis au protestantisme luthérien. Mais

la mère de Ludwig était catholique,

et Ludwig a été baptisé et élevé dans

cette religion. Ce qui a son importance.

Ce déjeuner est-il un symptôme?

Il est un révélateur, et le point focal

de la pièce. Bernhard l'a divisée en

trois parties : avant, pendant, et

après le déjeuner. Celui-ci est donc

au centre de l'œuvre. Si l'on s'en tient

à son déroulement, on peut relever

plusieurs écarts, voire des dysfonc-

tionnements, mis en évidence par les

didascalies. Par exemple, l'une des

sœurs semble resservir inlassable-

ment de la «viande» dans les assiettes,

selon un rythme assez peu déchiffrable.

Puis elle y déverse de la «sauce», alors

même que son frère n'y touche pas.

Ensuite, et ensuite seulement, plusieurs

pages plus loin, arrivent les pommes

de terre et le riz... On insiste aussi sur

le fait qu'une sœur a préparé pour lui

sa «sauce préférée» et son «dessert

préféré», des profiteroles. J'ai d'ail-

leurs trouvé remarquable que Bernhard,

qui note si scrupuleusement le service

de la sauce sur la «viande», ne précise

jamais qu'on verse du chocolat fondu

sur ces fameuses profiteroles... Peut-

être que les profiteroles à l'autri-

chienne sont servies ainsi: je sais bien

que le goulasch, qui est un ragoût de

viande, devient une Gulaschsuppe en

Autriche. Mais on a plutôt l'impression

que la recette personnelle de la sœur

constitue en elle-même une déviation,

une de plus, par rapport à la norme

gastronomique.

La sauce est donc le signe d'un

déréglage, par excès et par défaut?

En effet, ce repas n'a pas de mesure. Il

transgresse plusieurs points de la syn-

taxe commensale. Du côté des sœurs,

elles veulent contrôler le repas, mais ne

savent pas comment en régler le bon

déroulement. Et du côté du frère, les

refus vont croissant. D'abord, il mange

sans appétit, ne fait pas honneur au

repas, violant ainsi l'un des principes

fondamentaux de la commensalité. Le

don alimentaire est en effet quasiment

assimilable à une forme de don de soi,

et le contre-don du récipiendaire doit

consister à accepter ce don. À l'hos-

pitalité, on répond en principe par la

confiance. En espagnol, on dit «mi casa

es su casa», en français «vous êtes chez

vous»: l'un fait tout pour l'autre, et réci-

proquement ce dernier se livre, s'en-

gage. Ce qu'on lui offre, il le paie, si je

puis dire, de sa personne en l'absor-

bant. Comme si, en effet, il était chez lui.

Mais justement, le protagoniste ne se

sent pas chez lui...

C'est même l'un de ses refus explicites,

et l'une des façons les plus radicales

de subvertir le lien de la commen-

salité. Le titre français est d'ailleurs

un peu trompeur, car il laisse suppo-

ser que les sœurs sont allées manger

chez lui. Déjeuner chez les Wittgenstein

serait plus exact. J'ai même cru au

début qu'elles seraient peut-être allées

le voir dans sa cabane en rondins

norvégienne. Ce qui soulève la ques-

tion: où habite-t-il, où est son foyer?

Il n'en a plus. Il est dans un état de

semi-nomadisme revendiqué, sans feu

ni lieu... Les rapports sont donc for-

cément non réciproques – et à l'occa-

sion, le héros sait très bien exploiter

cette asymétrie à son profit. Mais pour

en revenir au don alimentaire, notez

qu'il y a une autre façon de le renver-

ser, à savoir la dévoration animale. Au

moment du dessert, le héros s'étouffe

avec les profiteroles, qu'il engloutit

avec une sorte de rage suicidaire. Là

encore, on passe du vide au trop-plein:

soit je ne mange pas ta tambouille,

soit je me fais crever avec, et tu auras

ma mort sur la conscience. À la racine

de la commensalité et de la convivia-

lité, vous avez le même préfixe, le cum

latin, l'être-avec. Soit qu'on ne mange

rien, soit qu'on ne fasse que cela, on

n'entre pas dans le jeu de l'être-avec,

on ne partage pas sa présence avec

ses hôtes. La syntaxe, c'est une façon

de co-ordonner, de co-organiser un

tel sens de la présence plus ou moins

rituellement partagée. Elle est le fait

des deux parties, de la puissance invi-

tante, mais aussi de l'invité.

Manger, c'est donc toujours manger

«avec»?

C'est ce trait qui définit la commensa-

lité. On ne vit pas que de pain. Il y faut

des conditions de temps et d'espace.

Même quand on mange seul, on s'as-

sied plutôt en tournant le dos au mur.

Le refus du foyer n'est-il pas aussi un

refus du père?

Il est en effet frappant que le prota-

goniste insiste pour changer de place

et prendre celle du père. On y trans-

porte son couvert. Et c'est à partir du

moment où il s'y installe que le déjeu-

ner commence vraiment à dérailler.

Autrement dit, c'est bien là qu'il y a un

compte à régler. Comme dans Festen.

Celui qui devrait être garant de la tra-

dition familiale et culinaire, celui pour

qui l'on va essayer de reproduire, res-

pecter, reconduire cette tradition, est

précisément celui qui va l'achever en

mettant tout par terre. En renversant

la table, comme on dit, ou ici en tirant

sur la nappe.

Les pauvres sœurs ne maîtrisent pas

la syntaxe sur laquelle elles comptent

tant...

Le formalisme est omniprésent, même

s'il n'est pas respecté. Bernhard écrit:

«manie de géométrie même sur la table

de salle à manger»... Ou encore: «Je vais

dresser la table comme il aime, comme

la mère l'a dressée», et là-dessus, on

rectifie la position des couverts. L'iro-

nie est féroce: Ludwig Wittgenstein

était un grand penseur de la syntaxe,

un spécialiste du formalisme. Et là,

toute la formalité est dans les choux!

Il faut dire qu'elles ne connaissent pas

trop bien les rails qu'il faudrait suivre.

L'une d'elles met un plat creux sur la

table, alors qu'il devrait rester en cui-

sine en attendant d'être garni... Jamais

les domestiques ne commettraient un

impair pareil. Ce déjeuner fait interférer

différentes formes de sabotagecom-

mensal : l'involontaire, celui des sœurs,

par incompétence ou incapacité, et le

volontaire, celui de leur frère – du moins

dans la mesure où il est effectivement

responsable de ses actes, ce qui est

loin d'être sûr. En somme, il n'y aurait

pas eu de pièce si elles n'avaient pas

donné leur congé aux gens de maison.

Les apparences auraient sans doute

été beaucoup plus sauves...

Propos recueillis par Daniel Loayza

Paris, 9 mars 2016

Si Les Palmiers sauvages est excen-

tré dans l’œuvre de Faulkner, l’histoire

demeure faulknérienne. Elle met en jeu

cette relation à soi, à autrui, au même,

à l’autre, à l’étranger dont Faulkner a

exploré les linéaments et les butées

entre les membres d’une famille, à l’in-

térieur des demeures, des domaines,

des foyers, voire tout au fond de la

conscience de ses personnages, ou de

ce qui en tient lieu. Le roman retrace

une fugue-fuite dans le monde inter-

médiaire où confine l’adultère et une

romance de littérature de gare. L’œuvre

prend une dimension mythique, chimé-

rique : malédiction, damnation, expia-

tion, rédemption... Vouée à l’exigeante

religion de l’amour, refusant de donner

la vie, captive de sa culture, Charlotte

voue les deux amants à un angélisme

mortel, à l’amour à mort. Qui se révé-

lera être un amour de la mort. Elle ne

voit pas que cette fuite en avant est

un enfermement, que cette exigence

quasi nietzschéenne de cultiver un

art de vivre et d’aimer, dans le face-

à-face nu de deux êtres désemparés,

se révèle être un art de mourir.

Chez Faulkner, l’hyperromantisme,

loin de Werther et de Bovary, devient

minéral et tue la vie : à force d’aimer

l’amour, on finit par perdre la trace de

l’autre, par le nier, par perdre la via-

bilité de cet amour. L’amour comme

absolu – qui ne s’abaisse à chercher

les conditions de sa survie. L’amour

qui laisse l’identité se confondre avec

l’identification: je suis ce que je lis du

devenir de l’autre...

Des paysages exténués : brises,

odeurs, rivières, glycine, taillis, futaies

C’est une cavalcade venteuse dans «un

vent sans horaires, sans lois, imprévi-

sible, venant de nulle part et n’allant

nulle part, comme un attelage emballé

à travers une plaine déserte». Il y a

une fonction topique du paysage chez

Faulkner. Ni bucolique, ni idyllique,

fantomatique, presque fantastique.

Comment rendre sur scène ces traces

ou signes d’une histoire naturelle en

décomposition à l’image de ces pay-

sages traversés ? De ces bruits, brises,

odeurs, rivières, glycines, taillis,

futaies, odeurs puissantes, lumières

particulières, vent omniprésent, qui

enveloppent les protagonistes et

Le don

alimentaire

est une forme

de don de soi.

Toute la

formalité

est dans

les choux ! Suis-je donc

condamné

à vivre

éternellement

derrière une

barricade

d’éternelle

innocence

comme un

poulet dans

un enclos ?

William Faulkner,

Les Palmiers sauvages

Est-ce qu’une relation vécue

comme une œuvre d’art n’est

pas une entreprise solitaire,

vouée à l’échec? Est-ce qu’un

art d’aimer poussé à son

absolu ne devient pas un art

de mourir ? Séverine Chavrier

ON NE MANGE PAS SEUL:

ENTRETIEN AVEC

CLAUDE FISCHLER

Pourquoi Thomas Bernhard a-t-il choisi de mettre en scène

un philosophe à table ? Quels rapports entre son éducation

religieuse et son comportement de convive ? Pourquoi le

déjeuner avec ses sœurs prend-il une tournure si bizarre ?

Éléments de réponse avec le sociologue Claude Fischler,

spécialiste de l'alimentation humaine.

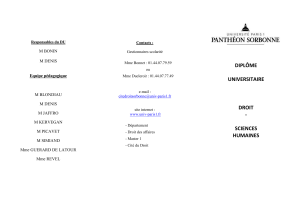

Claude Fischler

est directeur de recherches au Centre

National de la Recherche Scientique

et dirige l'Institut Interdisciplinaire

d'Anthropologie, dont il est le

cofondateur. Il a notamment publié

L'Homnivore (Odile Jacob, 1990),

Manger mode d'emploi ? Entretiens

avec Monique Nemer (PUF, 2013) et

a dirigé et préfacé Les Alimentations

particulières : mangerons-nous encore

ensemble demain ? (Odile Jacob, 2013).

participent de leurs fixations, de

leurs pressentiments, de leurs dou-

leurs immobiles ? Cette sensualité des

éléments, cette nature prémonitoire

qui invente une polyphonie est bien

celle de «ces États-Unis d’Amérique

où la civilisation naissait sous la hutte

et allait mourir dans les bois», disait

Tocqueville.

Trajet, traque : biffures et bifurcation

Cinq chapitres, quatre lieux: de l’hôtel

à l’atelier de Chicago, puis le chalet

dans l’Utah et enfin le bungalow au

bord de la mer, ultime paysage, ultime

horizon. Un trajet de la vie de bohème

au cabanon de plage, abandonné au

seul bruit des palmiers sauvages, un

trajet de la vie à la mort. Une histoire

d’amour, de bruit et de fureur. On a

beaucoup écrit sur la prescience de la

circulation, du trajet dans la littérature

américaine, comme si «l’âme ne s’ac-

complissait qu’en prenant la route». Ici

c’est aussi une descente aux enfers,

une précarité qui gagne, une sau-

vagerie, celle de la nature, du corps

engrossé, qui prend le dessus ; un trajet

particulièrement clair qui, libératoire à

l’origine, finit par l'agonie (Charlotte)

et l’enfermement (Harry) et où chaque

étape rature la précédente.

Séverine Chavrier

extrait de la note d'intention, 2014

UNE FUGUE, UNE FUITE

© Samuel Rubio

4 Nous sommes repus mais pas repentis

6 77

LES

BIBLIOTHÈQUES

mai – juin 2016

OD ON

Portrait de Gaston Bachelard par Manach&Bienvenu

© Costume3pièces.com

Thomas Ostermeier: Nous avons prin-

cipalement recentré l’action autour

de ce qui me semble être les deux

thèmes principaux de la pièce, l’art et

l’amour. Par ailleurs, entre la version

d’Amsterdam et celle d’aujourd’hui, j’ai

pris davantage en compte la biogra-

phie de Tchekhov et son influence sur

son théâtre, comme en arrière-plan.

Tchekhov était très engagé sociale-

ment, il a soigné des milliers de per-

sonnes précaires sans être payé, a

fondé des écoles et des librairies.

Il a envoyé des livres aux détenus

du bagne de l’île de Sakhaline après

l’avoir visité comme médecin volon-

taire et avoir entrepris là-bas une sorte

d’enquête sociologique pour témoi-

gner des conditions de vie atroces qui

y régnaient. Plus tard, il a écrit que

toutes ses œuvres avaient été mar-

quées par cette expérience fondatrice

– et cela a beaucoup influencé ma com-

préhension de son œuvre. Tchekhov

était ce qu’on appellerait aujourd’hui un

human rights activist, ou quelqu’un

qui travaillerait pour une O.N.G. Pour-

tant il écrit une pièce qui parle peu de

questions sociales ou politiques. Au

contraire, il décrit la bourgeoisie, les

nantis de son époque, obsédés conti-

nuellement par leurs petits problèmes

de carrière et de renommée ou leurs

histoires d’amour malheureuses, sans

aucune référence à d’autres problé-

matiques. Mais en arrière-plan sourd

une crise humaine fondamentale, une

crise sociale et politique qui malmène

des êtres, torturés, malades ou livrés à

eux-mêmes. Je vois dans cette oppo-

sition entre ses engagements et ses

descriptions un écho à la situation d’au

-

jourd’hui en Europe, et pas seulement

à la nôtre, d’artistes et d’intellectuels.

Vous avez commandé une nouvelle tra

-

duction à Olivier Cadiot, qui avait déjà

traduit pour vous Les Revenants. Son

écriture poétique se retrouve dans cette

traduction, à travers une langue à la fois

contemporaine, presque quotidienne,

tout en étant vive et rythmée. Qu’est-

ce que la langue de Cadiot apporte à

votre lecture du texte?

Pour mettre en scène un texte dans

une autre langue que l’allemand, j’ai

besoin de travailler avec quelqu’un

en qui j’ai une totale confiance dans

son rapport au langage. D’une part

Olivier Cadiot est un écrivain qui

connaît mon travail, et nous parta-

geons le même intérêt pour le lan-

gage quotidien, la langue que l’on parle

tous les jours. D’autre part il est poète

autant qu’auteur, et j’ai également

besoin d’une langue élaborée, bien

pensée, qui nourrisse et structure le jeu.

C’est le cas avec sa traduction. Enfin,

nous avons rajouté du texte tiré d’his-

toires propres aux acteurs ou de

citations utilisées lors des répétitions.

Vous mettez en scène des acteurs fran-

cophones avec lesquels vous aviez mis

en scène Les Revenants, rejoints par

trois autres comédiens. Est-ce que

cela influe sur votre travail scénique?

Il faut d’abord dire qu’il y a de grands

acteurs partout dans le monde et qu’il

n’y a pas une culture théâtrale meil-

leure qu’une autre. Dans ce cas précis,

parce que je connais déjà une partie de

la troupe, et parce que ces acteurs me

connaissent et connaissent mon travail,

il est plus simple de travailler ensemble:

le fait qu’ils soient suisses, français ou

belges n’est pas essentiel.

Après un Richard III d’anthologie et après des mises en scène d’Henrik Ibsen décisives dans votre parcours de metteur en

scène, La Mouette est le premier texte d'Anton Tchekhov que vous portez à la scène et votre seconde création en français

après Les Revenants d’Ibsen, que vous aviez créé à Vidy en 2013. Trois ans après l’avoir mis en scène à Amsterdam,

vous revenez à La Mouette, en français cette fois. Quelle direction a prise votre adaptation de ce texte emblématique

du répertoire du XXe siècle?

CRISE DE L'AMOUR,

CRISE DE L'ART

© Arno Declair

© Arno Declair

Tchekhov a

envoyé des

livres aux

bagnards de

Sakhaline.

6 La Mouette

ENTRETIEN AVEC THOMAS OSTERMEIER

8 9Les Bibliothèques de l’Odéon III

GASTON BACHELARD

OU LE «DROIT DE RÊVER»

Parfois, pour savoir, il faut se concentrer sur les signes.

Parfois, faire confiance à ses cinq sens. Mais parfois,

il faut aussi consentir à ne plus distinguer sens et signes,

à les laisser infuser les uns dans les autres. C'est alors, dit

Bachelard, que s'éveille la connaissance poétique, au pays

de «l'amour écrit»...

Mettant du jeu dans la réalité, l’art de

la comédie fait vivre, par l’image, la

«magie du théâtre». Aller au fond du

rêve pour approfondir le réel; travail-

ler à métamorphoser les images toutes

faites du monde pour en réveiller l’ex-

pression native, découvre que l’ima-

gination est, dans notre petit théâtre

intérieur, l’âme de notre âme. C’est cette

idée qu’explora Gaston Bachelard

pour qui l’imagination n’est pas une

faculté qui forme des images mais qui

les déforme. Aussi est-ce se faire une

bien piètre idée du rêve pour ne le consi-

dérer que comme le contraire de la réa-

lité. C’est là réduire la rêverie à de la

rêvasserie, ou à une divagation inop-

portune. «Tu prends tes rêves pour la

réalité !», «Arrête de rêver, d’avoir la

tête dans les nuages»… Toutes ces

expressions manifestent la police du

rêve propre à l’esprit de sérieux. Elle

ne conçoit la puissance des images

que comme une petite machine intime

à fabriquer de l’illusion. Mais il faut se

faire une idée bien pauvre de la réalité

pour se laisser croire qu’elle se décline

dans les seuls contours matériels d’un

monde; qu’elle se réduit à un système

de fonctionnalités et d’utilités. Un peu

comme le personnage de Charles

Dickens Thomas Gradgrind dans Temps

difficiles, pour lequel, avec une règle et

une balance, aucune parcelle de nature

humaine n’échappe à la pesée ou à

la mesure, tout le reste n’étant que…

de la littérature! Bachelard n’est pas

de ceux qui croient que le rêve serait

l’autre du réel; qu’il serait la marque

en nous d’une pathologie de l’imagi-

nation. Pour lui la rêverie n’est pas

clôture d’un repli sur soi mais ouver-

ture au surréel. Rêver ce n’est pas se

divertir, c’est s’approfondir. Ce n’est

pas s’évader mais se renouveler inté-

rieurement. Les méfaits de l’imagina-

tion ne disent pas tous des effets de

la rêverie active que convoquent, le

poète, le théâtre, les arts plastiques,

Jean-Philippe Pierron

philosophe, enseigne à la Faculté

de philosophie de l'Université Jean

Moulin, à Lyon. Il enseigne dans la joie

de transmettre la philosophie morale

explorant les liens de l'imagination

et de l'action. Auteur des Puissances

de l'imagination, récemment paru aux

éditions du Cerf, il a trouvé chez

Les petits Platons l'occasion de donner

à entendre combien la philosophie

de Gaston Bachelard, en plus d'être

une philosophie qui aide à bien penser

et à bien rêver, est aussi une

philosophie qui aide à bien vivre.

Salon Roger Blin

LES PETITS PLATONS

À L'ODÉON

À PARTIR DE 8 ANS

Les Rêveries

de Gaston Bachelard

samedi 28 mai / 14h30

raconté par Jean-Philippe Pierron

Le Professeur Freud

parle aux poissons

samedi 11 juin / 14h30

raconté par Marion Muller-Colard

le rêve éveillé. Certes, il peut y avoir un

trop d’imagination dans un esprit fan-

tasque. Mais que serait une vie avec

un trop peu d’imagination, à la créati-

vité psychique bridée, prisonnière de

l’injonction d’un autre ou d’un système ?

Certes, la psychanalyse nous a appris

à lire «le rêve comme voie royale d’ex-

ploration de l’inconscient», onirisme

névrotique qui tourne (mal) en boucle.

Mais une grande image rêvée n’est-elle

qu’un symptôme ?

Philosophe du théorème, mais aussi

du poème, Bachelard défend un droit

de rêver. Insatisfait d’une conception

pasteurisée du monde – comme on dit

d’un beurre qu’il l’est – il nous apprend

à bien rêver, à goûter la partialité des

images que nous donnent les poètes.

Une grande image ne se réduit pas à

une astuce d’écriture ou à une figure

de style, telle la métaphore. Elle se vit

et nous donne la présence au monde

dans son émergence et sa surprise. La

rêverie nous intensifie. Elle nous aug-

mente. Elle nous enrichit par la grâce

des «hormones de l’imagination». Elle

est, pour cette raison, une école de

la liberté.

Jean-Philippe Pierron

6 Tartuffe

II Les Bibliothèques de l’Odéon

FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS PARIS

YARON HERMAN DUO «EVERYDAY» & FRIENDS

, MICHEL PORTAL, BASTIEN BURGER, ZIV RAVITZ

Depuis sa première venue au Festival

en2005, le pianiste Yaron Herman a

gravi les sommets du jazz, enregistré

sept albums et marqué à jamais les

esprits par ses reprises de Radiohead

ou de Britney Spears. Il est aujourd’hui,

à seulement 34 ans, un phénomène de

la scène jazz internationale.

Improvisateur-né et créateur en per-

pétuelle évolution, il a publié en 2015

pour le prestigieux label Blue Note,

«Everyday», un album en duo avec le

sorcier des fûts, le batteur virtuose

Ziv Ravitz, remarqué aux côtés de Shaï

Maestro. En exclusivité pour le Festival,

Yaron Herman réunit un plateau excep-

tionnel, autour de ce duo audacieux:

le chanteur-guitariste -M-, le saxo-

phoniste-clarinettiste Michel Portal qui

jouera égalementles 27 et 31 mai dans

des formations inédites, et le bassiste

du groupe pop The Dø, Bastien Burger.

Des amis brillants et inclassablespour

une création qui ne sera jouée que

deux fois en France, ici et au festival

Jazz in Marciac.

Depuis six ans, l'Odéon-Théâtre de

l'Europe et le Festival Jazz à Saint-

Germain-des-Prés Paris créent l'événe-

ment en invitant des artistes d’exception:

Richard Galliano, Stefano di Battista,

Michel Legrand, Didier Lockwood, Lisa

Simone. Yaron Herman nous fait l'hon-

neur de prolonger le rêve et d'inves-

tir le célèbre théâtre de l'Odéon pour

une soirée qui s’annonce mémorable.

Yaron Herman piano

Ziv Ravitz batterie

Matthieu Chedidguitare, voix

Michel Portalsaxophone, clarinette,

bandonéon

Bastien Burgerbasse

Grande salle

CONCERT / création

lundi 23 mai / 20h30

tarifs exceptionnels (cf p.11)

Le Festival Jazz à Saint-Germain-

des-Prés Paris est organisé par

l'association L'esprit Jazz

festivaljazzsaintgermainparis.com

LA VOIE DE L'ACCÉLÉRATION

Le progrès n'est pas seulement une question de direction, mais de rythme. Le capitalisme libéral, loin d'être

un horizon indépassable et un accélérateur d'innovation, est un frein à toute véritable transformation véritable.

La pensée critique contemporaine, pour être féconde, doit se tourner résolument vers l'avant. Depuis leur

publication il y a trois ans, ces thèses iconoclastes de Nick Srnicek et Alex Williams sont discutées dans le

monde entier. État des lieux avec Laurent de Sutter.

Le 14 mai 2013, deux doctorants

londoniens en sciences politiques, Nick

Srnicek et Alex Williams, publiaient

sur le site «Critical Legal Thinking» un

bref texte, composé de courts para-

graphes numérotés, et titré «#Acce-

lerate : Manifeste pour une politique

accélérationniste ». C’était un texte à la

fois provocateur et radical, plaçant la

pensée de gauche contemporaine face

à ses impasses nostalgiques, et récla-

mant l’invention d’une nouvelle logique

théorique et politique de dépassement

du capitalisme – un dépassement vers

l’avant, et non vers l’arrière. Là où la

pensée de gauche contemporaine ne

cessait de promouvoir un retour illusoire

à la situation d’équilibre keynésien qui

était celle de l’après-guerre, en Europe

(parfois mâtinée de décroissance, et de

désir rousseauiste d’Arcadie), Srnicek et

Williams en appelait à une réconciliation

profonde avec le contemporain. Ce

n’était pas ralentir, qu’il fallait; c’était

accélérer. Il fallait s’emparer de ce

Laurent de Sutter

écrivain et éditeur. Ses livres, traduits

en plusieurs langues, et salués par

le public et la critique, explorent de

manière inlassable les failles de ce

que nous persistons à nommer réalité.

Derniers titres parus : Striptease, l'art de

l'agacement (Le Murmure, 2015), Magic,

une métaphysique du lien (PUF, 2015),

Vies et morts des super-héros (PUF,

2016). Il enseigne la théorie du droit

à la Vrije Universiteit Brussel, et dirige

les collections «Perspectives Critiques»

aux Presses Universitaires de France,

et «Theory Redux» chez Polity Press.

Salon Roger Blin

LES DIALOGUES

DU CONTEMPORAIN

animé par Laurent de Sutter

La voie de l'accélération

avec Yves Citton et Nick Srnicek

mardi 26 avril / 18h

que l’époque proposait de meilleur

en matière d’invention scientifique

et technologique, et d’expérimenta

-

tion politique, et aller plus vite encore

dans l’innovation, de sorte à brûler la

politesse du capitalisme néolibéral,

lequel ne cessait de freiner. Car, contrai-

rement à ce que l’on continue à croire

trop souvent, le capitalisme n’est pas

cette idéologie de la vitesse absolue;

au contraire, il est devenu, depuis les

années 1970, celle du management de

la rétention de l’innovation – de son

ralentissement et de l’exploitation

systématique de chaque micro-progrès.

Pour Srnicek et Williams, il fallait

retrouver le sens du progrès, et remettre

celui-ci au service d’une véritable entre-

prise de sortie de la crise politique,

sociale, économique et écologique de

notre temps – une sortie par le plus

haut, et non une sortie par le bas. Bien

entendu, des tels propos ne pouvaient

rester sans réponse. Aussitôt après sa

publication, le «Manifeste» suscita un

immense débat mondial, dans lequel

les plus grandes figures de la pensée

contemporaine sont intervenues, qu’il

s’agisse de soutenir Srnicek et Williams,

ou au contraire de leur adresser les

critiques les plus vives. À l’heure où

les pièces du débat paraissent enfin

en France, il fallait en discuter avec un

des auteurs, Nick Srnicek, ainsi qu’avec

celui qui, chez nous, a dialogué de la

manière la plus active avec ceux que

l’on appelle désormais «accélération-

nistes», Yves Citton.

Laurent de Sutter

Provoquer l'imprévisible, dompter et libérer la musique du

moment : un programme qui paraît simple, mais dont seuls

les plus grands, quand ils se rencontrent, savent tirer ces

étincelles qu'on appelle jazz. Ils sont cinq à s'être fixés

rendez-vous à l'Odéon. Ils vous y attendent pour une

soirée – évidemment – unique...

illustration Yann Kebbi © Les petits Platons, Paris

La rêverie que nous voulons étudier

est la rêverie poétique, une rêverie

que la poésie met sur la bonne pente,

celle que peut suivre une conscience

qui croît. Cette rêverie est une rêverie

qui s'écrit, ou qui, du moins, se promet

d'écrire. Elle est déjà devant ce grand

univers qu’est la page blanche. Alors

les images se composent et s'ordonnent.

Déjà le rêveur entend les sons de

la parole écrite. Un auteur, que je ne

retrouve plus, disait que le bec de la

plume était un organe du cerveau.

J’en suis convaincu : quand ma plume

crache je pense de travers. Qui me

rendra aussi la bonne encre de ma vie

d'écolier ?

Gaston Bachelard : La Poétique de la rêverie (Paris, PUF, 1968, p. 14)

© Sébastien Vincent

Grande salle

LA VIE COMME UN SONGE

animé par Raphaël Enthoven

Gaston Bachelard,

la rêverie et son poème

samedi 28 mai / 14h30

Sigmund Freud,

l'interprétation des rêves

samedi 11 juin / 14h30

Les cycles philosophiques La Vie

comme un songe et Les petits

Platons à l'Odéon sont programmés

les mêmes jours au même horaire.

Pendant que Raphaël Enthoven

philosophe pour les adultes en

grande salle, les plus jeunes sont

accueillis pour philosopher au salon

Roger Blin. Venez donc en famille !

© Lisa Roze© Jean-Marc Lubrano© DR

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%