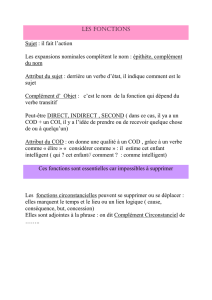

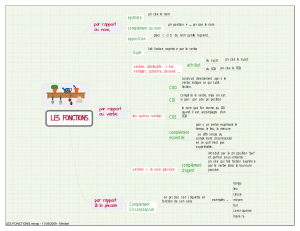

LES FONCTIONS

LES FONCTIONS

La langue française comporte plusieurs fonctions. Les fonctions correspondent à l’usage du mot

dans la phrase. Par exemple, Paul est un nom mais il peut être employé comme sujet (Paul est

grand), comme complément (le livre de Paul). La fiche propose d’analyser les principales fonctions

des mots dans une phrase.

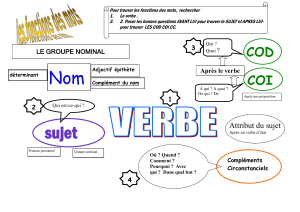

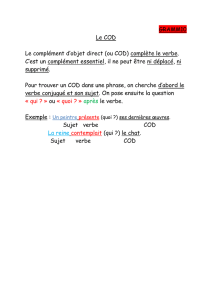

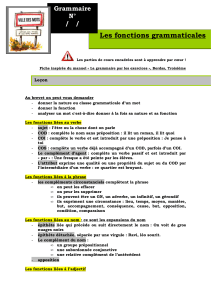

I. LE COMPLEMENT D’OBJET DIRECT

1. Définition du complément d’objet direct (COD)

Un complément d’objet direct – ou COD – est un mot – ou groupe de mots – qui se relie au verbe

afin d’en compléter le sens. Il n’est jamais accompagné de préposition et ne peut pas, non plus,

être supprimé.

Il répond à la question «Qui ?» pour les personnes et «Que ?» ou «Quoi ?» pour les choses.

Il peut être remplacé par le, la, les…quand il est placé avant le verbe

Le COD peut avoir quatre natures.

- Un nom ou groupe nominal : Je conduis la voiture.

- Un pronom : Je la conduis.

- Un verbe à l’infinitif : J’aime conduire.

- Une proposition : Je lui ai dit que j’aimais conduire.

Il est généralement placé après le verbe, mais ce n’est pas toujours le cas.

Exemple

J’ai vu la voiture. / La voiture que j’ai vue.

Remarquez l’accord du participe passé (ici, « vu ») conjugué avec l’auxiliaire AVOIR. Quand le

COD est placé avant le verbe (second exemple), le participe passé s’accorde en genre (féminin

ou masculin) et en nombre (singulier ou pluriel) avec le COD (ici « voiture » est un nom au

féminin et au pluriel donc « vu » prend un « e »).

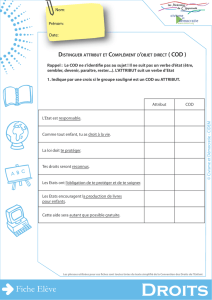

2. L’attribut du COD

C’est une fonction remplie par un mot ou un groupe de mots.

L’attribut du COD donne une caractéristique, un état au COD auquel il est lié. L’attribut est donc

relié à son COD par un verbe d’opinion (dire, déclarer, croire, estimer, rendre, nommer…).

Exemple

Marie a nommé Sonia chef d’équipe.

Exemple

Il est mort jeune.

D’un verbe passif, comme être déclaré, être élu, etc.

L’attribut du COD est relié à ce dernier et le complète. Il faut d’abord repérer le complément

d’objet direct pour trouver l’attribut qui s’accorde en genre et en nombre.

Exemple

Il trouve sa fiancée charmante.

Fiancée : COD charmante : Attribut du COD

II. L’ADJECTIF EPITHETE

L’épithète est le plus souvent liée directement au nom, sans préposition.

Elle suit ou précède le nom, mais elle peut être supprimée sans nuire au sens de la phrase.

C’est un adjectif qui donne un complément d’information.

Exemple

Ce pantalon bleu t’irait à ravir.

On peut également trouver l’épithète détachée du nom auquel elle se rapporte.

Exemple

Jolie comme un cœur, ma cavalière descendait l’escalier.

Les participes passés et les termes en «-ant» peuvent être des épithètes. Ils sont

repérables car remplaçables.

Exemple

Cette expérience innovante va devenir la prochaine mode.

Le terme «innovante» est considéré comme un adjectif et peut être remplacé par un autre

comme, par exemple, «nouvelle» ou «géniale».

III. LES GROUPES NOMINAUX COMPLEMENTS

CIRCONSTANCIELS

Comme son nom l’indique, il précise une circonstance.

C’est un mot, ou groupe de mots, qui complète l’action exprimée. Contrairement au COD, le

complément circonstanciel peut être supprimé.

Parmi eux, on peut trouver les compléments circonstanciels de condition, d’opposition et de

concession.

1. La condition

Ce complément circonstanciel répond à la question : À quelle condition ?

Il peut être un nom commun, un pronom, un infinitif, un participe présent précédé de «en», une

proposition ou un adverbe.

Exemple

Si tu le veux, tu réussiras (à condition que tu le veuilles).

Tu serais en meilleure forme avec des vitamines (emploi du conditionnel – à condition que tu

prennes des vitamines).

2. L’opposition

C’est exprimer la réalisation d’un fait contraire à un autre fait.

Il peut être une proposition, un nom, un infinitif ou un gérondif (en faisant quelque chose).

Exemple

Malgré son air bougon, il a été très gentil.

Même en y mettant du sien, il n’a pas atteint son objectif.

3. La concession

Ce complément circonstanciel est une contradiction entre deux faits qui dépendent l’un de l’autre.

Exemple

Bien qu’il ait appris ses leçons, il a peur de rater son contrôle.

Malgré sa taille, il court très vite.

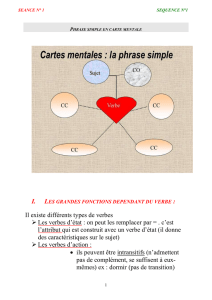

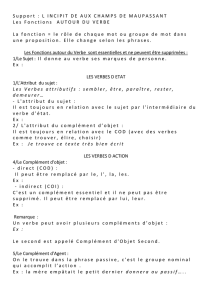

IV. LES VERBES

1. Les verbes transitifs et intransitifs

Le verbe transitif peut être suivi d’un complément d’objet direct (il s’agit d’un verbe transitif

direct) ou indirect (il s’agit d’un verbe transitif indirect).

Exemples

Verbe transitif direct : Il achève son travail. Il achève quoi ?

Verbe transitif indirect : Il manque de temps. Il manque de quoi ?

En posant la question quoi ou qui, vous trouverez le COD. En posant la question à qui, à quoi, de

qui, de quoi, vous trouverez le COI.

Les verbes intransitifs sont ceux qui n’accepte ni COD, ni COI. Ils sont conjugués avec l’auxiliaire «

être » : aller, arriver, naitre, vivre, mourir, partir…

2. Les verbes d’état

Il s’agit par exemple d’être, paraître, sembler… Il attribue une qualité, une caractéristique au sujet.

1

/

5

100%