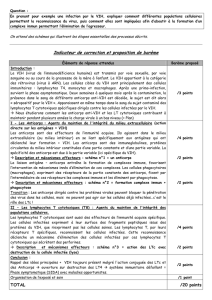

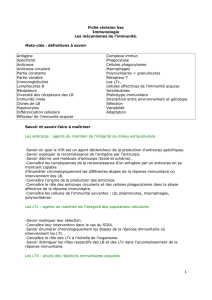

Thème 5 : IMMUNOLOGIE C1 : LES REACTIONS IMMUNITAIRES A

Thème 5 : IMMUNOLOGIE

Act 0 : Réactivation des acquis de 3°

Pb gl du thème : Comment l'organisme se protège-t-il contre les infections microbiennes ?

C

1

: LES REACTIONS IMMUNITAIRES A PARTIR D'UN EXEMPLE : LE SIDA

I – Le SIDA = syndrome d’immunodéficience acquise

Act 1 : Le SIDA, une immunodéficience acquise p 362 - 363

- premiers cas décelés en 1980

- Pandémie : épidémie mondiale

- Maladie due à un virus VIH = virus de l’immunodéficience humaine (HIV en anglais).

1. Les modes de transmission

Contamination par voie sexuelle (80 % des cas dont 70 % par voie hétérosexuelle) , par voie sanguine (échange de

seringue entre toxicomanes, transfusion de sang contaminé) et au cours de la grossesse, de l’accouchement et de

l’allaitement de la mère à l’enfant.

Il existe des traitements et on observe une régression dans les pays industrialisés.

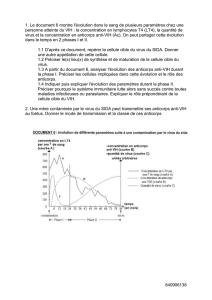

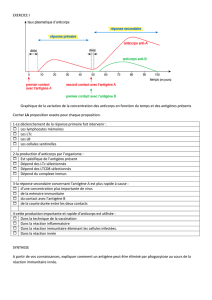

2. Les phases de la maladie

- Primo-infection

Pendant cette période, les symptômes se limitent le plus souvent à ceux d’une maladie bénigne (fièvre, douleurs

musculaires, hypertrophie des ganglions lymphatiques) et passent inaperçus.

- Phase asymptomatique

Deux semaines à quelques mois après la contamination, la présence dans le sang de divers anticorps anti-VIH peut être

décelée : le sujet est dit alors séropositif pour le VIH (séroconversion).

En même temps apparaissent dans le sang du sujet contaminé des lymphocytes T cytotoxiques (cellules dirigées vers

les cellules infectées par le VIH).

Pendant cette période qui peut durer plusieurs années, les défenses immunitaires restent actives mais le virus continue

à se multiplier et le nombre de lymphocyte T4 diminue.

- Phase symptomatique : SIDA déclaré

En absence de traitement le taux de LT4 devient insuffisant (seuil critique : 200/ml de sang), le SIDA se caractérise

alors par l’apparition de maladies opportunistes (tuberculose, cancers de la peau, du sang…).

L’organisme réagit à la présence du VIH, élément étranger, en produisant anticorps et cellules cytotoxiques. Ce sont des

effecteurs de l’immunité acquise.

Pb :

- Comment le virus agit-il sur les cellules cibles ? paragraphe II

- Comment le VIH est-il détecté par l’organisme ? Quel est le rôle des anticorps et des Lymphocytes T cytotoxiques ?

paragraphe III

- Comment expliquer l ‘apparition de maladies opportunistes ? paragraphe IV

II - Primo-infection : VIH et cellules cibles

Act 2 : Le VIH et ses cellules cibles

p 362 – 364 + p 379 doc. 3 : organes lymphoïdes et p 380 : cellules immunitaires

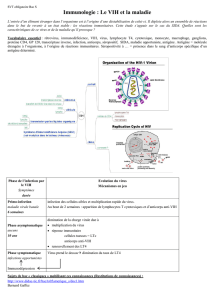

Le VIH appartient à la catégorie des rétrovirus. Il est caractérisé par un matériel génétique de type ARN.

Quel que soit le mode de contamination, le virus est véhiculé à partir de son point d’entrée par le sang et la lymphe

jusqu’aux organes du système immunitaire : ganglions lymphatiques et rate. Ce sont des organes lymphoïdes secondaires

= lieu de stockage des cellules immunitaires

1. Les cellules-cibles du VIH

Doc. 2 p 365

Les cellules-cibles du VIH sont principalement des cellules immunitaires : lymphocytes T4, monocytes et macrophages

(ces deux dernières jouent le rôle de réservoir notamment dans les ganglions lymphatiques)

Les cellules-cibles possèdent des protéines membranaires, la plus importante étant CD4, auxquelles le virus s’amarre

par l’intermédiaire d’une protéine de son enveloppe GP 120 ce qui lui permet de pénétrer dans la cellule.

2. La multiplication du virus dans les cellules-cibles

Act 3: Cycle de vie du VIH

Dans les cellules infectées, une enzyme virale, la transcriptase inverse, transcrit l’ARN viral en ADN viral.

Cet ADN viral est intégré au génome de la cellule infectée et s’exprime (transcription puis traduction de protéines

virales) permettant la reproduction du virus sous forme de particules virales infectieuses puis leur dissémination

notamment vers les organes lymphoïdes( détournement de la machinerie cellulaire au profit du virus). Les cellules

infectées meurent.

Pb (rappel): Comment le VIH est-il détecté par l’organisme ? Quel est le rôle des anticorps et des Lymphocytes T

cytotoxiques ?

III - Phase asymptomatique : les réponses de l’organisme face à l’agression du VIH

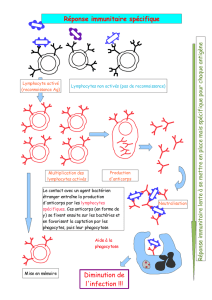

Le VIH porte des molécules (protéines) qui sont identifiées comme étrangères à l’organisme et déclenchent des

réactions immunitaires. Ces molécules sont des antigènes.

L’organisme réagit aux antigènes portés par la membrane plasmique du VIH en produisant anticorps LT cytotoxiques. Ce

sont des effecteurs de l’immunité acquise.

1. La défense par les anticorps

- Nature et détection des anticorps

Act 4 : Augmentation du taux global de gammaglobulines lors d’une infection p 409

Les anticorps sont des protéines solubles circulantes du milieu intérieur. (Elles peuvent être mises en évidence et

séparées des autres protéines sériques par électrophorèse). Elles constituent le groupe des immunoglobulines ou

gammaglobulines (les plus importantes sont les IgG).

migration

Cathode – dépôt γG βG αG Alb anode +

TP

1

: Test Elisa

Act : Western blot p 370

La séropositivité pour le VIH correspond à la présence dans le sang d’anticorps spécifiques, dirigés contre certaines

protéines du virus.

Ces Ac peuvent être détectés par le test ELISA (mise en présence du sérum à analyser et d’Ag VIH).

- Mode d’action des Anticorps

TP 2 : Immunodiffusion sur gel (test d’Ouchterlony) et p 388

Dans le test d’Ouchterlony si un Anticorps est spécifique de l’Antigène , il s’y lie, formant un complexe insoluble (arc de

précipitation)

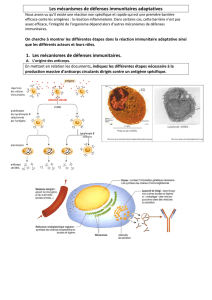

Act 5 : Formation des complexes immuns p 389 - 393

La liaison antigène-anticorps entraîne la formation de complexes immuns qui neutralisent l’antigène (le virus ne peut plus

pénétrer dans les cellules) mais ne le détruisent pas.

Les complexes immuns favorisent la phagocytose des antigènes par les cellules phagocytaires (macrophages et

polynucléaires). La phagocytose est un mécanisme immunitaire inné : élimination immédiate de tout antigène par

ingestion par des cellules phagocytaires.

Les cellules phagocytaires portent des récepteurs de la partie constante des Anticorps sur lesquels se fixent les

complexes immuns, ce qui facilite leur élimination par phagocytose.

- La spécificité des Anticorps

TP

3

Rastop/Anagène : Les caractéristiques d’une IgG + p 390-391

Un anticorps est constitué de quatre chaînes polypeptidiques identiques deux à deux , 2 lourdes et 2 légères. Il

présente une partie constante (les séquences d’acides aminés sont identiques pour tous les Ac) et une partie variable

(les séquences d’acides aminés sont spécifiques d’un Ac).

La partie variable porte deux sites identiques de liaison à une molécule antigénique spécifique.

La spécificité des anticorps est due à leur partie variable.

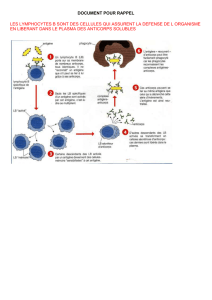

- Mode de production des anticorps

Act 6 : l’origine des Anticorps p 394 – 395

De très nombreux clones de lymphocytes B se distinguent par la présence à la surface de leur membrane d’anticorps

membranaires servant de récepteurs pour l’antigène. Ils préexistent avant tout contact avec celui-ci.

Un antigène présent dans le sang ou la lymphe est détecté par quelques LB porteurs de récepteurs spécifiques de cet

antigène.

Les lymphocytes B sélectionnés par le contact avec l’antigène se multiplient et donnent naissance à un clone de LB ayant

la même spécificité.

Les LB ainsi obtenus se différencient en plasmocytes sécréteurs d’anticorps circulants (5000 molécules d’Ac/s !) et en

Lymphocyte mémoire.

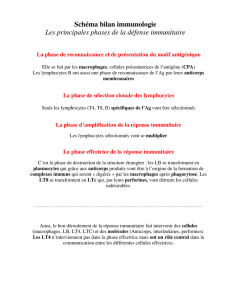

Bilan

Les anticorps sont des agents du maintien de l’intégrité du milieu extracellulaire. Ils limitent la pénétration du virus

dans les cellules cibles mais sont impuissants contre les cellules déjà infectées.

Schéma-bilan des étapes de la production des Ac.

Pb : Comment l'organisme se défend-il quand le virus HIV a pénétré dans les cellules cibles ?

2. La défense par les Lymphocytes T cytotoxiques

- Mode d’action des LTc

Act 7 : Rôle des LT cytotoxiques + doc. 2 p 398 - récepteur T- p 396 doc. 2 et p 397 doc. 3

Les cellules infectées expriment à leur surface des fragments peptidiques issues des protéines du pathogène qui les

infecte.

Les LTc reconnaissent les cellules infectées par leur récepteurs T spécifiques. Cette reconnaissance déclenche un

processus d’élimination des cellules infectées.

- Mode de production des LTc

Act 8 : Production des LTc Doc. 2 p 396 et doc. 3 p 399

Les LTc proviennent de LT

8

(maturation dans le thymus, marqueur CD8) .

Les étapes de la formation de LTc à partir de LT8 sont voisines de celles conduisant à la production d’Ac.

Des LT

8

porteurs de récepteurs spécifiques de l’antigène sont sélectionnés par contact, se multiplient puis se

différencient en cellules effectrices LTc.

Bilan

Les Lymphocytes T cytotoxiques sont des agents du maintien de l’intégrité du milieu intracellulaire.

Dans le cas du SIDA, la destruction par les LTc des LT

4

infectés limite la progression du virus mais l’incorporation du

génome viral dans la cellule infectée maintient la contamination.

Lors de l’infection par le VIH, la population de LT

4

diminue progressivement (parasitage par le virus et destruction par

LTc).

Lorsque le taux de LT

4

est trop faible, les taux de production de LTc et d’Ac s’effondrent.

3. Le rôle des lymphocytes T4

Act 9 : Les T4, rôle pivot dans les réactions immunitaires acquises p 400 doc. 1 Claman - p 400 doc. 2

Des LT4 spécifiques de l’Ag le reconnaissent sur le macrophage : ils sont sélectionnés, se multiplient puis se

différencient en LT

4

sécréteurs de messagers chimiques : les interleukines.

Ces molécules stimulent la prolifération de LB et LT sélectionnés.

Schéma-bilan

IV - SIDA déclaré : phase symptomatique

Act 10 : SIDA et maladies opportunistes p 373 doc. 3

La disparition des LT

4

empêche la production d’AC et de LTc contre des agents microbiens variés. Ceci permet

l’apparition de diverses maladies dites opportunistes.

Les conséquences de l’infection des LT

4

montre donc le rôle essentiel des LT

4

dans les processus immunitaire : ce sont

des pivots des réactions immunitaires acquises.

1

/

3

100%