Fatigue, asthénie, épuisement et cancer

e 6 et 7 octobre 2000 a eu lieu à Milan, en Italie, un

colloque dont le thème était “Fatigue, asthénie, épui-

sement et cancer”. Le laboratoire Janssen-Cilag était

sponsor officiel de cette manifestation.

Dans cet article, nous essayerons de définir le concept de

fatigue dans le cancer, de préciser son épidémiologie, de

décrire sa physiopathologie, ses causes ainsi que ses moyens

d’évaluation et, enfin, ses traitements.

DDÉÉFFIINNIITTIIOONN

La fatigue est un phénomène complexe, subjectif, multifacto-

riel, non spécifique, pour lequel il n’existe pas de définition

univoque.

Il faut d’emblée séparer la fatigue physiologique aiguë de la

fatigue pathologique chronique. Dans le premier cas, la fatigue

a un rôle protecteur, une étiologie généralement identi-

fiable – elle est due à un exercice physique ou mental –, elle

est perçue comme localisée, normale et non surprenante. Sa

durée est courte, son impact sur la qualité de vie minimal et

elle est diminuée par le repos. Dans le second, sa fonction est

inconnue, son étiologie est multiple ou non identifiable, elle

est ressentie comme anormale, disproportionnée et généralisée.

Sa durée est prolongée (plusieurs semaines) et elle a un impact

majeur sur la qualité de vie. Parfois, le passage de la fatigue

physiologique à la fatigue pathologique n’est pas simple à

reconnaître.

On distingue l’asthénie, symptôme universel lié ou non à une

pathologie ou à un traitement, de la fatigue véritable syn-

drome. La fatigue peut varier en intensité, elle peut être dis-

crète à modérée (faiblesse), voire majeure (épuisement).

La fatigue est présente dans d’autres pathologies que le cancer

(lupus érythémateux disséminé, infarctus du myocarde, sclé-

rose en plaques, syndrome de fatigue chronique, par exemple).

On se limitera dans cet article à la fatigue dans les cancers.

Les critères diagnostiques reconnus comportent (1, 2) les

symptômes suivants (présents tous les jours ou presque,

15 jours de suite, au cours du dernier mois) : une asthénie

importante, une diminution d’énergie ou une augmentation des

besoins de repos, sans rapport avec une augmentation du niveau

d’activité ; un besoin perçu de lutter pour vaincre l’inactivité ;

une réaction émotionnelle sévère (par exemple : tristesse, frus-

tration ou irritabilité) face au sentiment d’épuisement ; des dif-

ficultés à accomplir des tâches quotidiennes, en rapport avec la

sensation de fatigue ; des problèmes avec la mémoire à court

terme ; un malaise après effort durant plusieurs heures.

Chez le patient atteint de cancer, la fatigue est un syndrome

prolongé, fréquent. Elle est devenue une plainte majeure, peut-

être en raison du meilleur contrôle des autres symptômes

(nausées ou douleurs). Elle détériore la qualité de vie sur le

plan physique, psychique et socioprofessionnel. Or, elle est le

plus souvent négligée par les cancérologues.

ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIIEE

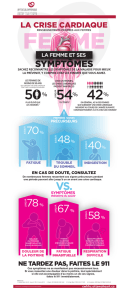

La fatigue représente le symptôme le plus fréquemment décrit

chez les patients atteints de cancer. Elle est dans toutes les

études de qualité de vie citée parmi les 10 signes fonctionnels

les plus gênants chez ces patients. Elle engendre avant tout une

diminution des performances physiques (55 %) et des troubles

cognitifs (25 %).

Selon l’étude FATIGUE 1 – sondage auprès de malades

atteints de cancer actuellement en traitement par radiothérapie

ou chimiothérapie –, 78 % d’entre eux disent éprouver de la

fatigue, 61 % affirment que la fatigue affecte davantage leur

vie quotidienne que la douleur, 50 % n’en discutent pas avec

leur médecin, 27 % reçoivent un traitement pour leur fatigue.

Dans une autre étude, FATIGUE 2, portant sur des patients

avec un antécédent de cancer, les résultats suivants étaient rap-

portés : 76 % des patients ont ressenti de la fatigue au moins

quelques jours par mois. La fatigue a un impact majeur sur les

activités de la vie quotidienne : elle est classée première,

devant les nausées et la dépression. Elle a par ailleurs une inci-

dence économique non négligeable (75 % de ceux qui ressen-

tent de la fatigue ont dû changer d’activité professionnelle) (3).

Selon deux autres études, les facteurs du risque de développer

de la fatigue au cours de l’évolution d’un cancer sont : le sexe

féminin, un niveau d’éducation élevé, le fait d’avoir un emploi

à temps plein, le fait de vivre seul chez soi, un état général

médiocre, des douleurs, un syndrome dépressif, la présence de

métastases et une localisation tumorale ovarienne ou pulmo-

naire (4, 5).

PPHHYYSSIIOOPPAATTHHOOLLOOGGIIEE

La physiopathologie de la fatigue reste pour l’instant mal com-

prise. Les processus décrits ici sont le résultat d’observations

MISE AU POINT

52

La Lettre du Cancérologue - volume X - n° 2 - mars/avril 2001

FFaattiigguuee,, aasstthhéénniiee,, ééppuuiisseemmeenntt eett ccaanncceerr

●J. Medioni*

,

**, M. Ramdani***

* Unité de biostatistiques, Institut Curie, 26, rue d’Ulm, 75231 Paris Cedex 05.

** Service d’informatique et de biomathématiques, hôpital de la Pitié-Salpê-

trière, 47, bd de l’Hôpital, 75013 Paris.

*** Service d’oncologie médicale, hôpital Saint-Louis, 1, av. Claude-Vellefaux,

75010 Paris.

L

ou d’expériences diverses et ne sont qu’hypothétiques. Sché-

matiquement, deux principaux mécanismes sont suspectés :

l’un en rapport avec la prolifération tumorale et l’autre lié à

des perturbations du système nerveux central.

La multiplication tumorale peut engendrer de la fatigue soit

par infiltration locale, soit par atteinte générale. Le cancer du

poumon, par exemple, peut engendrer une fatigue par infiltra-

tion locale (diminution de l’hématose, diminution de la satura-

tion en oxygène du sang, souffrance tissulaire pouvant aller

jusqu’à l’insuffisance respiratoire ou cardiaque) ; il en va de

même d’autres tumeurs infiltrant les reins, le foie, le cerveau

ou certaines glandes endocrines (surrénales, pancréas...), qui

entraînent des désordres métaboliques, hormonaux ou du

système nerveux central (6). Dans le cas des cancers à des

stades avancés (parfois avec syndrome paranéoplasique), la

sécrétion de substances dites “asthénines” pourrait être respon-

sable de modifications morphologiques et physiologiques du

tissu musculaire. En effet, les anomalies électrophysiologiques

parfois rencontrées sont indépendantes de la malnutrition et de

la fonte musculaire (7). Néanmoins, la sécrétion paranéopla-

sique des asthénines n’est pas certaine : elles pourraient aussi

être sécrétées par le système immunitaire. Celui-ci est aussi

mis en cause en raison de la sécrétion de cytokines (interféron,

interleukine, TNF␣), qui susciterait de la fatigue par diminu-

tion du taux plasmatique de néoptérine, précurseur de la séro-

tonine.

En outre, des mécanismes centraux sont incriminés. En effet,

on a constaté que le traitement des nausées et des vomisse-

ments par les antagonistes de la 5HT3 à la sérotonine

(ondansétron, granisétron) agissait également sur la fatigue (8).

En effet, la fatigue, les nausées et les vomissements semblent

être initiés par les mêmes voies afférentes, dont le blocage per-

met donc de contrôler les uns et les autres. De plus, sur des

modèles animaux, il a été montré que la léthargie, le sommeil

ou l’anémie peuvent être causés par la greffe de tumeurs

malignes ou l’injection de substances cytotoxiques. L’origine

de ces anomalies se situerait dans l’hypothalamus. Le méca-

nisme endogène serait une stimulation du nerf vague par

5HT3, TNF␣ou interleukine-1-ß. Celle-ci stimulerait l’hypo-

thalamus qui ferait diminuer le tonus musculaire par inhibition

au niveau de la moelle épinière, aboutissant à de la fatigue. Ce

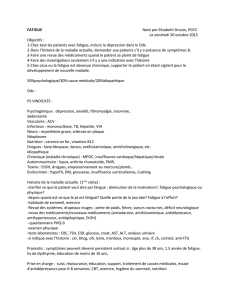

mécanisme est illustré par la figure 1 (9).

ÉÉTTIIOOLLOOGGIIEE

La physiopathologie du syndrome de fatigue est mal connue. Il

existe de nombreux facteurs prédisposant à la fatigue chez les

patients atteints de cancer, qu’il convient de rechercher systé-

matiquement car certains sont curables.

Des anomalies somatiques peuvent engendrer une fatigue : une

anémie, présente chez plus de 50 % des patients atteints de can-

cer, secondaire à une hémorragie, une hémolyse, une carence en

fer, en acide folique ou en vitamine B12, ou due à une réduction

de la synthèse d’érythropoïétine ␣(EPO) en relation avec une

insuffisance rénale, à un envahissement médullaire, ou à une

inflammation chronique. D’autres facteurs, comme des troubles

métaboliques ou ioniques (magnésium, calcium, potassium,

phosphore), une insuffisance organique (thyroïdienne, cardiaque

ou un diabète), une malnutrition entraînant des carences vitami-

niques ou protéiques, des infections (viroses : CMV, VIH, EBV,

hépatites ou septicémies) favorisées par les mucites, la présence

d’un cathéter, la neutropénie, sont parfois mis en évidence. De

plus, comme il a été dit plus haut, les syndromes paranéopla-

siques peuvent aussi être responsables de fatigue. La progres-

sion tumorale peut également générer de la fatigue. De plus, des

facteurs iatrogènes liés au traitement ou au cancer sont parfois

incriminés : l’accumulation de métabolites toxiques résultant de

la lyse cellulaire accélérée par la chimiothérapie ou la radiothé-

rapie, l’abus d’antalgiques ou d’anxiolytiques, l’immobilisation

mais aussi la chimiothérapie. Il semble que le type de produit et

le mode d’administration puissent jouer un rôle. Par exemple, le

5-FU en perfusion continue ou une polychimiothérapie de type

FEC sont davantage responsables de fatigue que le 5 fluoroura-

cil en association avec le cisplatine (10).

La chirurgie, parce qu’elle est responsable d’immobilisation,

de stress, d’anxiété, mais aussi par les remaniements tissulaires

qu’elle engendre, est aussi facteur de fatigue.

Il en va de même de la radiothérapie ; le site irradié joue un

rôle important dans la prévalence de la fatigue : l’irradiation

abdominale semble la plus éprouvante, suivie des irradiations

thoracique et ORL. Par contre, la radiothérapie au niveau des

membres ne semble pas créer de fatigue.

Enfin, les biothérapies, et notamment l’immunothérapie (flu-

like syndrome [syndrome pseudo-grippal] sous interféron :

fièvre, myalgies, asthénie) peuvent déclencher de la fatigue.

Par ailleurs, des problèmes d’ordre psychologique sont suscep-

tibles d’être responsables de fatigue. Citons l’anxiété, la

dépression et les troubles du sommeil (l’insomnie liée aux

douleurs ou à l’anxiété engendre une fatigue, qui entretient ces

troubles, créant un cercle vicieux).

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN

La fatigue est un phénomène subjectif qui ne peut être mesuré

que de façon indirecte. Face à un patient qui se dit fatigué, une

évaluation des conséquences de la fatigue dans la vie quoti-

dienne doit être entreprise par le soignant. Les éléments à

prendre en compte incluront : la sévérité, l’évolution dans le

temps (début, durée et évolution quotidiens), les facteurs

aggravants ou calmants, le stress associé, l’impact. Le manque

d’énergie, la faiblesse musculaire, la somnolence, la dépres-

53

La Lettre du Cancérologue - volume X - n° 2 - mars/avril 2001

Figure 1. Mécanismes physiopathologiques centraux supposés de la

fatigue.

Cancer, cytokines, radiations

+

5HT3, TNFα, IL-1-ß

+

Nerf vagal afférent (poumon, cœur, intestin)

+

Cerveau (hypothalamus)

–

Moelle épinière

–

Motoneurones

–

Réduction du tonus musculaire

Fatigue

sion ou la diminution des facultés cognitives seront recherchés.

Une évaluation des causes potentielles, de la comorbidité et,

plus globalement, de la qualité de vie, sera entreprise.

La fatigue peut aussi être mesurée directement par le malade

(autoquestionnaire) au moyen d’échelles comme l’échelle de cota-

tion verbale (de “pas du tout” à “énormément”), l’échelle visuelle

analogique, ou l’échelle numérique (de 0 à 4). Ces moyens sont

considérés comme simples, rapides, reproductibles et fiables.

Dans le cadre d’évaluations plus poussées de la fatigue ou de

la qualité de vie, des questionnaires plus spécifiques ont été

élaborés. Les principaux sont le FAQ (Fatigue assessment

questionnaire) ou le MFI (Multidimensional fatigue inventory)

ou le PFS (Piper fatigue scale). Il existe des questionnaires

plus généraux d’évaluation de la qualité de vie comportant des

items sur la fatigue. Citons l’EORTC QLQ-C30, le Core qua-

lity of life scale, ou le FACT-G (Functionnal assessment of

cancer therapy scale). Le choix d’une échelle plutôt qu’une

autre dépend du type de l’étude.

TTRRAAIITTEEMMEENNTT

Un diagnostic étiologique sera avant tout entrepris, à la

recherche d’une cause organique, psychique ou mixte.

Toute cause organique décelée sera traitée : renforcement du

traitement antalgique, correction des troubles métaboliques,

modification des médicaments en cas de fatigue iatrogène,

apports nutritionnels adaptés, prescrits par un nutritionniste en

cas de malnutrition. La prise en charge de l’anémie mérite une

attention particulière. Une approche classique est la transfusion

de culots globulaires si le taux d’hémoglobine plasmatique est

inférieur à 8 g/dl, sauf en cas de pathologie cardiaque ou pulmo-

naire sous-jacente (taux d’hémoglobine plasmatique inférieur à

9 g/dl). Le traitement par injection sous-cutanée d’EPO semble

être prometteur : l’EPO améliore les indices de qualité de vie de

façon reproductible, indépendamment de la réponse tumorale, et

elle diminue le nombre de transfusions nécessaires. Elle

n’engendre pas d’effets secondaires (11). En pratique, l’EPO

doit être débutée quand le taux d’hémoglobine plasmatique est

inférieur à 10 g/dl. L’hémoglobinémie cible doit se situer entre

11,5 à 12 g/dl. Le délai de réponse est de cinq semaines. Il est

conseillé de commencer le traitement à la posologie de 150

UI/kg 3 fois par semaine, et d’augmenter jusqu’à 300 UI/kg en

fonction de l’hémoglobinémie. Avec ce protocole, on observe

une remontée de l’hémoglobinémie dans 60 % des cas, une

faible érythropoïétinémie avant traitement étant un facteur de

bon pronostic de réponse (12). Cependant, les indications et la

durée optimale de prescription d’EPO restent encore à préciser.

Si une origine psychologique est suspectée, on s’aidera si pos-

sible de l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre, afin de

juger du bien-fondé d’un traitement médicamenteux hypno-

tique, anxiolytique, voire antidépresseur.

Si aucune cause n’est trouvée, un traitement symptomatique

peut être mis en œuvre. Des mesures non médicamenteuses

peuvent apporter une amélioration : exercices physiques pro-

gressifs adaptés à chaque malade, modifications des habitudes

de repos et d’activité, thérapeutiques cognitives (réduction du

stress, méthodes de relaxation), hygiène du sommeil (heures

d’endormissement et de réveil fixes, “rituels du sommeil”). Des

traitements médicamenteux ont été proposés : psychostimulants

(méthylphénidate ou dextroamphétamine), corticostéroïdes à

faible dose (dexaméthasone et prednisone), inhibiteurs de la

recapture de la sérotonine et amantadine. Aucun de ces traite-

ments n’a, pour l’instant, été évalué dans le cadre d’essais cli-

niques contrôlés, et leur activité n’est pas confirmée.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

La fatigue se trouve un peu dans la situation de la douleur au

début des années 80 : symptôme fréquent retentissant de façon

importante sur la qualité de vie, de physiopathologie obscure,

d’étiologie variée, avec un arsenal thérapeutique limité et mal

codifié. L’intérêt qu’elle suscite chez les cancérologues semble

augmenter ces dernières années. Une recherche réalisée dans la

base de données Medline avec les mots “fatigue et cancer”

retrouve 248 références, alors qu’il n’en existait que 72 dix ans

plus tôt. Les études publiées sont surtout descriptives, présen-

tant la fatigue liée au cancer, mais aussi celle en cours de trai-

tement ou quelque temps après. De nouveaux instruments de

mesure de la fatigue intégrant ses composantes multifacto-

rielles se développent. La connaissance des mécanismes

physiopathologiques de la fatigue reste très limitée. Les publi-

cations qui étudient les traitements de la fatigue restent rares. Il

y a donc un besoin urgent de programme de recherche dans

tous ces domaines. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Cella D, Peterman A, Passik S, Jacobsen P, Breitbart W. Progress toward

guidelines for the management of fatigue. Oncology 1998 ; 12 (11A) : 369-77.

2. Portenoy R, Itri L. Cancer-related fatigue : guidelines for evaluation and

management. Oncologist 1999 ; 4 (1) : 1-10.

3. Curt G. The impact of fatigue on patients with cancer : overview of

FATIGUE 1 and 2. Oncologist 2000 ; 5 (suppl. 2) : 9-12.

4. Akechi T, Kugaya A, Okamura H, Yamawaki S, Uchitomi Y. Fatigue and its

associated factors in ambulatory cancer patients : a preliminary study. J Pain

Symptom Manage 1999 ; 17 (1) : 42-8.

5. Bower J, Ganz P, Desmond K, Rowland J, Meyerowitz B, Belin T. Fatigue in

breast cancer survivors : occurrence, correlates, and impact on quality of life.

J Clin Oncol 2000 ; 18 (4) : 743-53.

6. Grond S, Zech D, Diefenbach C, Radbruch L, Lehmann K. Assessment of

cancer pain : a prospective evaluation in 2 266 cancer patients referred to a

pain service. Pain 1996 ; 64 (1) : 107-14.

7. Forsyth L, Preuss H, MacDowell A, Chiazze LJ, Birkmayer G, Bellanti J.

Therapeutic effects of oral NADH on the symptoms of patients with chronic

fatigue syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol 1999 ; 82 (2) : 185-91.

8. Jones E. Relief from profound fatigue associated with chronic liver disease

by long-term ondansetron therapy. Lancet 1999 ; 354 (9176) : 397.

9. Hansen M, Taishi P, Chen Z, Krueger J. Vagotomy blocks the induction of

interleukin-1beta (IL-1beta) mRNA in the brain of rats in response to systemic

IL-1beta. J Neurosci 1998 ; 18 (6) : 2247-53.

10. Beisecker A, Cook M, Ashworth J, Hayes J, Brecheisen M, Helmig L et al.

Side effects of adjuvant chemotherapy : perceptions of node-negative breast

cancer patients. Psychooncology 1997 ; 6 (2) : 85-93.

11. Demetri G, Kris M, Wade J, Degos L, Cella D. Quality-of-life benefit in

chemotherapy patients treated with epoetin alfa is independent of disease res-

ponse or tumor type : results from a prospective community oncology study.

Procrit Study Group. J Clin Oncol 1998 ; 16 (10) : 3412-25.

12. Glaspy J, Bukowski R, Steinberg D, Taylor C, Tchekmedyian S, Vadhan-Raj

S. Impact of therapy with epoetin alfa on clinical outcomes in patients with non-

myeloid malignancies during cancer chemotherapy in community oncology

practice. Procrit Study Group. J Clin Oncol 1997 ; 15 (3) : 1218-34.

MISE AU POINT

54

La Lettre du Cancérologue - volume X - n° 2 - mars/avril 2001

1

/

3

100%