LE BOMBYX VERSICOLORE

FICHE

TECHNIQUE

D'ÉLEVAGE

LE

BOMBYX VERSICOLORE: Endromis versicolora

par Didier Rochat

---------111----

----

--

Le

Bombyx versicolore

Endromis versicolora .

Ordre: Lepidoptera

Famille: Endromidae

Genre: Endromis

Espèce: versicolora Linné 1758

Nom commun : Le Bombyx versicolor

Endromis versicolora est répartie dans toute l'Europe occidentale.

C'est une espèce des forêts de feuillus, claires et fraîches et des

landes à bouleaux, jusqu'à 2000 m d'altitude. Dans le sud de

l'Europe, on la trouve uniquement en montagne.

Un

papillon du premier printemps

Le mâle a une envergure de 55-65 mm, les antennes noires briève-

ment pectinées, le corps roux très velu, les quatre ailes de couleur

fondamentale brun-roux. Les ailes antérieures sont marquées de

deux lignes noires liserées de blanc, d'une lunule discale noire, de

deux ou trois taches apicales blanches. Au bord des ailes, les

nervures sont marquées de blanc. Les ailes postérieures sont plus

uniformes, généralement sans blanc.

La femelle est plus grande (70-85

mm

d'envergure) et beaucoup

plus claire. Tous

l'es

dessins des ailes, similaires à ceux du mâle, sont

fortement envahis de blanc.

La période de vol est très précoce dans l'année, souvent dès les

premiers redoux: mi-février à mai selon le climat local et l'année

(en région parisienne: mi-mars à mi-avril) ; elle dure 10 à

15

jours

seulement. L'espèce est ainsi peu observée et souvent considérée

comme rare, ce qui n'est pas le

cas:

elle passe simplement inaper-

çue. Cependant, certaines années, les adultes semblent émerger en

nombre très limité.

Des mâles diurnes

pour

des femelles nocturnes

•

Les mâles volent en zigzag très rapidement, de jour, par temps

ensoleillé, et en début de nuit, à la recherche des femelles vierges qui

les attirent par l'émission d'une phéromone sexuelle. Les femelles

ne volent que la nuit, et principalement après l'accouplement, dans

le but de pondre leurs œufs dans des endroits variés.

Les papillons des deux sexes sont attirés par la lumière et peuvent

être trouvés en activité près de sources lumineuses entre 22h et 24h.

L'adulte ne s'alimente pas et, en captivité comme en conditions

extérieures, il vit près d'une semaine, uniquement sur les réserves

accumulées par la chenille.

•

Cette

femelle

d'Endromis

versicolora,

perchée

sur

un

rameau

de

bouleau,

attend

la

meilleure

heure

du

jour

pour

attirer

un

mâle

(cliché

P.

Velay

-

OPIE)

L'accouplement s'effectue plus facilement en extérieur (",10°C),

généralement sans difficulté, et s'obtient en plaçant deux couples

d'insectes vierges dans une volière (volume minimum: cube de

40 cm de côté) grillagée (tulle ou grillage plastique à mailles fines:

'"

1 mm) ou un seul couple dans une boîte à chaussures (carton) dont

on aura percé chaque côté de 10-15 trous

(2

mm). Les mâles sont

aussi vifs que ceux de la Hachette ou du Petit Paon de nuit et

s'abîment très vite les ailes dans de petites enceintes. L'accouple-·

ment dure en général quelques heures. Il convient d'éviter de

déranger les partenaires. Les mâles, une fois l'accouplement ter-

miné, peuvent partir à la recherche d'autres partenaires.

Les femelles sauvages attirées par la lumière sont presque toujours

fécondées. La ponte s'obtient plus facilement en extérieur

('"

1

O°C).

La ponte s'effectue en plaçant deux femelles au plus dans une boîte

à chaussures en carton ou en volière grillagée (cf. plus haut). Il est

cependant impératif de les mettre en présence de fins rameaux de

bouleaux

(0

maxi : 3 mm) portant des bourgeons, qui constituent un

stimulus indispensable à la ponte. Une femelle peut pondre jusqu'à

200 d'œufs. Les œufs ovales sont pondus à plat selon une ou deux

lignes de 6 à 20 œufs le long des rameaux de bouleaux. La ponte peut

durer 4-5 jours.

Une seule génération

par

an

•

L'œuf a la forme d'un tonnelet lisse d'environ 2 x 1

mm

(l

x 0). A

la ponte il est jaune clair, puis il s'assombrit en 2-3 jours pour devenir

brun foncé ou violacé. Les œufs seront conservés dans une boîte

hermétique (2,5 x

Il

cm : h x

0)

sans source d'humidité et à 20°C,

ou à l'extérieur dans les enceintes de ponte. Ce stade dure

10

jours

à 20-22°C,

",15

jours à 15°C, et près d'un mois en extérieur

(températures entre 0 et 10°C).

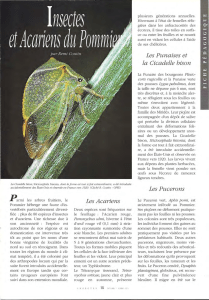

La chenille du premier stade a le corps d'abord noir, puis vert olive

quand elle s'approche de sa première

mue;

la capsule céphalique est

noire. Aux stades suivants, le corps est vert vif plus ou moins nuancé,

1iIiPIi~

avec au fur et à mesure de la croissance le renforcement d'une fine

ponctuation noire et des lignes latérales obliques blanches présentes

sur chaque segment. L'extrémité du corps porte en position dorsale une

pointe conique blanc-jaune de forme intermédiaire entre celles des

chenilles de sphinx et

de

la noctuelle Amphypyra pyramidea.

Au repos, la chenille a une attitude similaire à celle des sphinx: l'avant

du corps est dressé, la tête et les pattes thoraciques sont cependant

pointées vers l'extérieur du corps alors que chez les sphinx elles sont

repliées sous le corps. Comme aux deux premiers stades elles sont

groupées en colonies de

10

à 20 individus, le plus souvent à l'extrémité

des rameaux, cela donne à l'ensemble un air hérissé et agressif

vraisemblablement dissuasif pour les prédateurs, d'autant plus qu'elles

se hérissent encore davantage et s'agitent lorsqu'elles

sOnt

dérangées.

Il y a 4 à 5 stades larvaires, sans que l'on puisse expliquer la raison de

cette variation (tout comme pour Aglia tau).

Les plantes nourricières recommandées pour l'élevage sont le bouleau

avant tout, mais aussi le noisetier, les tilleuls, l'aulne, le charme,

l'orme

...

Il faut éviter de changer de plante nourricière en cours

d'élevage.

•

Le

mimétisme

et

l'immobilisme

est

la

meilleure

Un

élevage

délicat à son

début

•

Tout élevage à forte

densité et en atmos-

phère trop humide est

à éviter. Aux

~emier

et deuxième stades

larvaires, les chenilles

sont grégaires, tissent

continuellement un

fil

de soie sur leur pas-

sage

et

supportent

difficilement d'être

chance

de

survie

des

chenilles

d'Endromis

versicolora

(Cliché

P.

Velay

-

OPIE)

isolées. Lorsqu'elles

sont seules, elles cherchent à retrouver leurs congénères et s'épuisent

en déplacement. Il faut absolument éviter la manipulation des che-

nilles de ces jeunes stades. Au delà du deuxième stade, les chenilles

vivent en solitaire et supportent mal d'être dérangées par des congé-

nères .. . et par l'éleveur! Si on décroche de son support une chenille

qui va muer, on s'expose à la voir rater sa mue et mourir.

Les enceintes d'élevage seront placées en intérieur (20-22°C), dans un

endroit éclairé mais à l'abri du soleil. Les déjections seront enlevées

tous les jours, à l'aide d'un pinceau propre. Vérifier la propreté du

feuillage (à nettoyer avec un coton humide si nécessaire) et l'absence

de prédateurs et parasites, surtout pour les

LI

et L2. Changer le

feuillage non consommé tous les trois jours, plus fréquemment s'il

flétrit ou jaunit.

Durant les deux premiers stades larvaires (LI et L2) : Elever au

maximum

10

chenilles dans une boîte en plastique transparent (2,5 x

Il

cm:

h x

0)

percée de 10-12 trous à l'aide d'une épingle chauffée.

Mettre dans la boîte 4-5 jeunes feuilles dont le pédoncule est entouré

d'un coton humide, lui-même enrobé de papier d'aluminium.

Pour le troisième stade larvaire et le début du quatrième (L3 et début

L4) : Placer 6 chenilles

au

maximum dans une enceinte de 20 x

10

x

10

cm en plastique transparent, aérée au moyen de 15-20 trous (2 mm)

percés dans chaque côté

ou

d'une ouverture

(5

x 5 cm) grillagée (tulle

plastique ou treillis métallique à mailles fines). La base de l'enceinte

est percée de 3-4 trous permettant de faire tremper dans l'eau les

rameaux qui serviront à nourrir les chenilles. Colmater l'espace libre

des trous autour des tiges avec du coton pour éviter la fuite des

chenilles. Poser l'enceinte sur un récipient plein d'eau en veillant à la

bonne stabilité de l'ensemble.

Pour l'avant dernier et le dernier stades larvaires (fin L4 etL5) : Elever

les chenilles dans des enceintes aux côtés grillagés

(ex:

volière décrite

plus haut). Quinze chenilles au maximum pour une enceinte cubique

de 40 cm de côté. Placer des bouquets de feuillage dans 1 ou 2 pots à

confiture recouverts d'une rondelle de carton fort fixée au pot par du

ruban adhésif. Percer le carton d'autant de trous que de tiges à faire

tremper, au diamètre des tiges.

Durée des stades: La durée totale du stade larvaire est de 35-40 jours

à 20-25°C se répartissant en

LI

: 6-9 jours, L2 : 7-9 jours, L3 : 5-8

jours, L4 : 6-8 jours (existence d'une L5) ou 12-20 jours (pas de L5),

L5 : 8-10 jours. Tout comme pour Aglia tau, l'existence du cinquième

stade larvaire n'est pas systématique chez cette espèce.

La

nymphose et la chrysalide

Juste avant la nymphose, la chenille vide son intestin et change de

couleur: de vert, elle passe au brun-mauve plus ou moins clair et

s'enduit d'un liquide salivaire qui lui donne un aspect luisant. Elle

descend ensuite des rameaux et arpente sa cage à la recherche d'un

endroit pour fabriquer son cocon. Il convient alors de la transférer

dans une boîte aérée

(""

1

1)

tapissée d'une couche de terre humide (2-

5 cm), de mousse et de quelques feuilles mortes collectées en forêt

(vérifier l'absence de moisissure et d'animaux indésirables). On

peut utiliser des boîtes plus grandes, mais il ne faut pas mettre plus

de 4 chenilles simultanément en prénymphose dans la même boîte

car elles se gêneront pour fabriquer leur cocon.

Le cocon est plus ou moins ovoïde, assez solide, brun foncé et

entouré de mousse agglomérée à l'aide de soie grossière. Il est

construit à l'interface "terre / feuilles+mousse". La chrysalide se

forme 10-15 jours après

la

fabrication du cocon. Les cocons seront

impérativement conservés à l'extérieur jusqu'à l'émergence de

l'adulte, qui n'aura pas forcément lieu au printemps suivant. On

signale des chrysalides ne donnant un adulte que

la

4ème année après

leur nymphose! En région parisienne, la majorité (90-95%) des

chrysalides d,onne un adulte après un seul hiver, le reste après deux

hivers. Les cocons seront placés sur

10

cm

de terre que l'on

maintiendra humide par des arrosages réguliers, dans un vivarium

aéré (ou

un

pot de fleurs en terre), à l'abri des intempéries et des

prédateurs.

Les chrysalides noires et solides, garnies de couronnes de petites

pointes sur chaque anneau abdominal et renforcées dans leur partie

céphalique, percent leur cocon avant la sortie de l'adulte et se

dressent plus ou moins par l'orifice ainsi

formé;

elles en sortent

parfois totalement et sont capables de se déplacer sur quelques

centimètres, à la plus grande surprise de l'éleveurnéophyte vis-à-vis

de cette espèce. Ce phénomène intervient généralement

",,10

jours

avant l'émergence, mais parfois en plein hiver ou à la fin de

l'automne si un redoux prolongé intervient précocément. Placer dès

lors des supports pour l'émergence des adultes (branches) ou bien

transférer les cocons dans une volière. •

_

.....

1

/

2

100%