Vitesse et record sur rail

René

Hocquet. Vitesse et record sur rail

Direction de l'Equipement SNCF.

TGV 26 février 1981 — SNCF

Pédale de mesure de vitesse Cl. SNCF

Tableau de contrôle optique de mesure de vitesse installé dans le PRS de

Pasilly — SNCF

«Le 26 février 1981, à 15 h

41,

en présence des mé-

dias du monde entier, le Train à Grande Vitesse a atteint

la vitesse de 380 km/h, battant ainsi largement le précé-

dent record du monde sur rail, détenu par la S.N.C.F.

depuis 1955 avec 331km/h.»

Ce communiqué, qui tombait sans tarder des télé-

scripteurs, oubliait cependant que la performance avait

été réalisée dans la seule foulée de cinq galops d'essais.

En effet, le mercredi 25 février 1981, veille du record, la

rame T.G.V. 16 de série s'était engagée résolument dans

une course contre la montre dont le programme, ambi-

tieux et prudent tout à la fois, prévoyait un minimum de

dix marches. Dès les premiers parcours, en raison d'une

tenue excellente de la voie, le record de 1955 était défi-

nitivement gommé, effacé, dans une discrétion quasi ab-

solue. Le palmarès de l'«Opération T.G.V. 100 a1 en est

d'ailleurs impressionnant. A chaque marche, la vitesse

maximale faisait des bonds prodigieux : successivement,

les compteurs atteignaient 310, 328, 340, 360 et

371km/h, sans poser de problèmes majeurs aux

spécialistes responsables des contrôles effectués à bord

de la rame et à la voie.

Le lendemain, 26 février, la première marche de

15 h 30 voyait à nouveau le plafond de la vitesse pulvé-

risé

:

les indicateurs enregistraient le 380 km/h sur quel-

ques centaines de mètres. Cette performance venait

couronner les innombrables essais à grande vitesse, réa-

lisés depuis plus d'une décennie dans les Landes et en

Alsace, et plus récemment sur la ligne nouvelle Paris-

Lyon.

Mais pour donner au record 1981 un haut degré de

crédibilité et lui conférer un caractère indiscutable et in-

contestable, les organisateurs de l'Opération T.G.V. 100

avaient décidé de mettre en œuvre des systèmes de

mesure à grande précision, tant à bord qu'à l'extérieur de

la rame T.G.V. 16.

Des dispositions furent donc prises à bord pour

obtenir une indication rigoureuse de la vitesse réelle.

Le système habituel de mesures, basé sur le relevé

de l'espace parcouru par le deuxième essieu moteur, ne

présentait pas, dans la gamme des vitesses 300 à

400 km/h, toutes les garanties suffisantes, pour la préci-

sion souhaitée.

Le moindre glissement de la roue motrice pouvait

accroître fictivement la distance parcourue et entraîner

ainsi une erreur de mesures non négligeable. C'est pour-

quoi, la rame T.G.V. 16 a été dotée de capteurs de vitesse

à dents montés sur essieu porteur.

Parallèlement à cette mesure continue de la vi-

tesse, un relevé au sol s'avérait indispensable pour

valider et homologuer les indications de bord. Après de

multiples recherches dans les possibilités offertes par

les techniques modernes de métrologie, le choix

s'est

porté sur un système utilisant un grand nombre de bases

de mesure ponctuelles. Toutes identiques, elles seraient

réparties judicieusement sur le parcours emprunté par

la rame du record et comprendraient, chacune, deux

détecteurs de passage, espacés de 10 m et un boîtier

d'adaptation qui ne prendrait en compte que le premier

essieu de la rame. Les tops de passage seraient adressés

par câble à un poste central où une baie de concentration

assurerait le traitement des informations provenant de

chaque base de mesure, le calcul des vitesses, l'affichage

et l'impression des résultats.

Le présent article se limite à la description som-

maire du système de mesure de la vitesse au sol, mis en

œuvre spécialement pour l'Opération T.G.V. 100, sys-

tème qui a permis de vérifier la parfaite concordance

entre les mesures linéaires de vitesse faites à bord et

celles relevées ponctuellement à la voie.

Plusieurs mois avant la tentative du record, une

étude de simulation et de faisabilité, tenant compte des

diverses contraintes inhérentes à la voie, et notamment

à l'insuffisance des dévers, précisait le site retenu pour

l'Opération T.G.V. 100 et les grandes lignes du pro-

gramme de montée en vitesse. La rame T.G.V. 16,

allégée de trois voitures, circulerait dans le sens pair sur

la voie 2 de la ligne nouvelle Paris-Lyon entre le viaduc

de Serein (km 192) et la sous-station de Carizey

(km 130). En réalité, le parcours a été limité les 25 et

26 février 1981 au poste T.G.V. de Tonnerre (km 140).

Par ailleurs, un graphique de circulation à la vitesse

plafond était établi en fonction du temps et de l'espace :

il permettait de localiser la zone où l'on pouvait espérer

atteindre 380 km/h et même 390 km/h. Ainsi cette zone

située entre les km 157 et 153 fut choisie pour l'enregis-

trement des contraintes voie exercées par la rame lors de

son passage en vitesse et également pour l'étude des sou-

lèvements de la caténaire par le pantographe.

Quant à la mesure de la vitesse au sol, elle serait

réalisée tous les 500 m, dans la zone à vitesses potentiel-

les supérieures à 360 km/h, c'est-à-dire entre les km 162

et 152. Pour mieux situer géographiquement la zone en

question, on remarquera que les points kilométriques

extrêmes correspondent respectivement au poste de

signalisation T.G.V. de Pasilly et au centre d'appareil-

lage intermédiaire T.G.V. de Sambourg.

Vingt et une bases de mesures furent donc mises

en place dans cette zone, tandis qu'en amont et en aval,

dix autres bases étaient implantées de manière à obte-

nir un suivi en vitesse de la rame et à réaliser un graphi-

que relativement linéaire pour la circulation entière,

facilement comparable à l'enregistrement réalisé à bord.

Au poste de signalisation T.G.V. de Pasilly

(PRS 17) devenu également dans le cadre du record, le

P.C.

des opérations du domaine voie, une baie de concen-

tration et d'interprétation des trente et une informa-

tions de vitesse était mise en œuvre, complétée par des

sous-ensembles et des périphériques, tels que horloge,

compteurs, afficheurs, minicalculateur, imprimante,

table traçante XY.

BASE DE MESURES DE VITESSE.

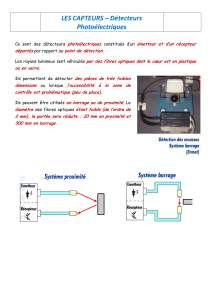

Chaque base comprend deux détecteurs électroni-

ques de roue, espacés rigoureusement de dix mètres et

un dispositif de mise en forme des impulsions, engen-

drées lors du passage.

Les deux détecteurs Pd 1 et Pd2 font partie de la

famille des pédales électroniques, couramment utilisées

sur les voies et en particulier pour les annonces des cir-

culations aux passages à niveau, équipés d'une signalisa-

tion automatique avec deux ou quatre demi-barrières.

Entièrement statique, ce type de détecteur est capable de

fonctionner à des vitesses très élevées, comme l'ont

montré des essais de simulation. Leur fonctionnement

reste très satisfaisant dans des conditions climatiques

sévères et à des vitesses voisines de 400 km/h. Leur

emploi est d'ailleurs recommandé sur les lignes à grande

vitesse et dans les régions fréquemment enneigées.

Le détecteur électronique de roue comporte

essentiellement un oscillateur et un circuit résonnant

accordé, auquel est associé un amplificateur à seuil. Deux

types existent pour les installations de signalisation:

D 50 et D 39, c'est-à-dire détecteurs accordés respective-

ment à 50 kHz et à 39 kHz. Les bases de mesures «Opé-

ration T.G.V. 100» ne comportaient que des détecteurs

du type D 50.

Le circuit résonnant constitue avec son circuit

magnétique une «tête de lecture» sensible au passage

des roues: le champ créé par ce circuit magnétique

engendre dans la masse métallique du bandage des cou-

rants de Foucault, donc des pertes, qui réduisent notable-

ment la tension délivrée par l'oscillateur et bloquent

l'amplificateur à seuil. Le passage d'une roue se traduit

donc par une absence temporaire du signal à 50 kHz et

ce créneau est ensuite exploité par le dispositif associé au

détecteur.

Tous les essieux de la rame agissent successive-

ment sur les deux détecteurs Pdl et Pd2, mais pour

obtenir le maximum de précision, l'appareillage d'inter-

prétation à pied d'œuvre ne prend en compte que le pas-

sage du premier essieu de la rame.

Un train de deux impulsions de 20 ms est alors éla-

boré et transmis par une paire de conducteurs jusqu'au

poste central de mesures, qui assure le comptage du

temps (tl -12) et en déduit la vitesse.

La base de mesures est alimentée par une pile de

9 V, dont la mise en service est télécommandée depuis le

P.C.

de Pasilly. Une quarte indépendante était donc

nécessaire pour le fonctionnement de chaque base de

mesures : une paire affectée à la transmission des tops de

passage tl et t2, et une deuxième pour les opérations de

mise en charge et de remise à zéro de la prise d'informa-

tion, qui avait mémorisé tous les essieux de la rame.

Des câbles existants ont été utilisés dans la mesure

du possible, mais un grand nombre de liaisons ont été

confectionnées pour la circonstance.

On notera que, par souci d'efficacité et pour mini-

miser les coûts de l'installation, les concepteurs avaient

Adaptât

ion

Pdl

Adaptation

Pd2

Elaboration

des

impuis

ions

Régulateur

d'alimen

-

tation

•

I

1

quarte

|

\

vers

PRS

17

POINT

DE

PRISE

D'INFORMATION

SCHEMA

SYNOPTIQUE

Télécommande

Imprimante Imprimante

Table

traçante

Table

traçante

POSTE

CENTRAL

DE

MESURE

SCHEMA

SYNOPTIQUE

DE

L'INSTALLATION

Sens de circulation

1 k l0m >

Pdl Pd2 Détecteur D50

r n r

Boîtier

d'adaptât ion

<Y 1 quarte vers PRS 17 (ZPAU ou

Z.C03)

•POINT DE-PRISE D'INFORMATION

DISPOSITION DES APPAREILS SUR LE TERRAIN

préféré confier le comptage du temps de passage à

l'unité centrale du P.C. plutôt que de procéder à un trai-

tement à pied d'oeuvre, avec transmission délicate des

résultats.

POSTE CENTRAL DE MESURES.

) La baie de concentration comprenait, pour chaque

point de mesures au sol, un étage de mise en forme des

tops d'information, un compteur, un afficheur numéri-

que de visualisation, des organes de commutation.

L'intervalle de temps, séparant les deux tops d'in-

formations adressées par la base de mesures, lors du pas-

sage du premier essieu sur les deux détecteurs électro-

niques, était converti en un créneau d'impulsions de fré-

quence 100 kHz. Un oscillateur interne à la baie et piloté

par quartz délivrait ces impulsions.

Le premier top issu de la base de mesure déclen-

chait le comptage des impulsions, l'arrêt étant assuré

par le deuxième top.

Le contenu du compteur, correspondant au temps

de franchissement des dix mètres de la base, était immé-

diatement visualisé sur l'afficheur numérique corres-

pondant.

Sur commande de l'opérateur, le contenu du comp-

teur était transféré dans la mémoire d'un mini-calcula-

teur, associé à la baie de concentration, pour traitement

et calcul de la vitesse exprimée en km/h. L'exploitation

des résultats s'effectuait ultérieurement, sur demande

des responsables, de deux manières différentes :

- édition sur une imprimante de la vitesse

mesurée en chacun des trente et un points,

- réalisation du graphique de la vitesse en fonction

de la distance sur une table traçante XY.

PRÉCISION DE LA MESURE.

La vitesse, donnée par la formule V = e/t, présen-

tait deux incertitudes : l'une sur la connaissance de l'es-

pace parcouru, l'autre sur la connaissance du temps de

passage.

Afin de réduire au minimum l'erreur relative faite

sur la mesure de vitesse, un certain nombre de précau-

tions ont été prises tant sur l'implantation des détec-

teurs que sur le choix des composants du matériel au sol

et des appareillages du poste central de mesures. Par

exemple, un soin particulier a été apporté à la pose des

détecteurs : la mesure de la distance entre les axes a été

réalisée par télémétrie. L'incertitude sur le temps de

réponse des circuits, des relais auxiliaires, du compteur a

également été appréciée, pour la rendre la plus accepta-

ble possible.

Le système mis en œuvre pour l'Opération T.G.V.

a donc permis de mesurer les vitesses dans la gamme

350 à 380 km/h avec une incertitude relative inférieure à

lkm/h.

Par ailleurs, la concordance entre les mesures

faites au sol et à bord a été vérifiée soigneusement avant

la tentative, notamment au cours des marches du

mercredi 25 février 1981.

La vitesse 380 km/h affichée par les appareils de

bord a été atteinte sur un parcours légèrement inférieur

à 500 m, entre deux bases de mesures ponctuelles, où des

vitesses légèrement supérieures à 379 km/h ont été

enregistrées.

De plus, les résultats obtenus lors des cinq marches

de montée en vitesse témoignent des hautes qualités du

T.G.V. et de la ligne nouvelle. La rame 16 a parcouru en

deux jours 80 km à plus de 331km/h, l'ancien record

de 1955, 31km à plus de 350 km/h, 17 km à plus de

360 km/h et enfin 5 km à plus de 370 km/h,

Cette performance, réalisée par une rame de série,

montre au grand public que la marge de sécurité,

disponible à la vitesse commerciale du T.G.V., soit

260 km/h, est très importante et que la voie nouvelle

présente une parfaite stabilité.

Note.

1.

Opération T.G.V. 100

:

opération visant à atteindre la vitesse de

100 mètres par seconde, c'est-à-dire

360

km/h.

1

/

4

100%