Rééducation de l`enfant brûlé

Rééducation de l’enfant brûlé

H Descamps

C Baze Delecroix

E Jauffret

Résumé. –La brûlure de l’enfant est plus fréquente et source de séquelles plus graves que chez l’adulte dans

la mesure où la réparation tissulaire aboutit plus souvent à une cicatrice pathologique. L’évolution des

brûlures profondes vers la cicatrisation dirigée doit être autant que possible évitée. L’attitude thérapeutique

en rééducation est plus interventionniste que chez l’adulte pendant la durée de la phase inflammatoire.

L’appareillage joue un rôle important : bien conduit par une équipe entraînée, bien expliqué à l’enfant et à sa

famille et bien surveillé, il permet d’éviter les séquelles fonctionnelles et esthétiques, ainsi que les troubles de

croissance. L’association d’activités ludiques aux techniques plus contraignantes, la prise en compte de la

douleur, le soutien continu de l’enfant et de sa famille, doivent pouvoir limiter les conséquences

psychologiques. Les techniques nouvelles de recouvrement posent des problèmes spécifiques de rééducation

qui montrent toute la nécessité d’une bonne collaboration entre les différents intervenants au sein d’une

filière de soins.

©2001 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Mots-clés : enfant, brûlures, rééducation, séquelles, orthèses, croissance, filières de soins, derme artificiel,

culture d’épiderme.

Introduction

Tout enfant gravement brûlé réclame un

projet de rééducation individualisé qui

débute dès la phase initiale de la brûlure

jusqu’à maturation cicatricielle, cela afin

d’obtenir, comme chez l’adulte, un résultat

esthétique et fonctionnel optimal

[28]

, mais

aussi de prévenir les risques de répercussion

sur la croissance

[4, 14]

. La démarche, même si

elle repose sur les mêmes principes que celle

de l’adulte, doit tenir compte du fait que la

réaction inflammatoire – et donc le risque

d’évolution vers une cicatrice pathologique

– est plus importante chez l’enfant. Elle doit

aussi prendre en compte les répercussions

psychologiques et environnementales d’un

« être en devenir ».

Généralités

ÉPIDÉMIOLOGIE

L’enfant de 0 à 4 ans se brûle trois fois plus

souvent que tous les autres âges confondus.

Une étude épidémiologique, réalisée en 1995

sur l’ensemble du territoire français, donne

une idée des particularités de survenue des

brûlures de l’enfant

[1]

. Il s’agit six fois sur

Hauviette Descamps : Praticien hospitalier.

Christine Baze Delecroix : Masseur-kinésithérapeute cadre.

Étienne Jauffret : Médecin de rééducation.

Médecine physique et réadaptation, centre de pédiatrie et de

rééducation de Bullion, 78830 Bullion, France.

dix de garçons d’âge moyen de 2 ans, avec

un pic de fréquence aux heures de repas.

Les brûlures superficielles (61 %) sont

majoritaires, causées essentiellement par des

liquides chauds (73 %) et dans la cuisine.

Les brûlures par flammes sont moins

fréquentes (8,7 %) mais plus graves : 60 %

sont profondes et greffées. Les briquets et

les liquides inflammables pour allumer

barbecue et feu de bois sont régulièrement

incriminés et doivent faire l’objet de

campagnes de prévention. Les brûlures

électriques concernent 6,4 % des cas. Le petit

enfant se brûle les doigts dans les prises

électriques. Chez l’adolescent, on recense

plusieurs cas de brûlures électriques à partir

de caténaires qui génèrent des arcs

électriques de 15 000 à 25 000 volts, lorsque

le jeune monte, par jeu, sur le toit de wagon

de train. Ces brûlures sont alors volontiers

profondes et responsables parfois

d’amputations ou de lésions neurologiques.

Derrière l’accident par brûlures, se cache

parfois un problème de maltraitance : 8 %

des brûlures sont causées par des sévices et

11 % des enfants maltraités sont victimes de

brûlures. Il faut savoir y penser quand les

circonstances de survenue ne sont pas claires

et qu’ilyaretard de consultation après

l’accident.

ÉVOLUTION PHYSIOPATHOLOGIQUE

Elle dépend de l’intégrité de la membrane

basale qui sépare derme et épiderme (fig 1).

Les brûlures superficielles, qui respectent la

membrane basale, évoluent rapidement vers

la restitutio ad integrum. Les brûlures

profondes, avec destruction complète de la

membrane basale, sont atones ou

carbonisées (deuxième degré profond et

troisième degré), peuvent cicatriser

spontanément mais font classiquement

l’objet d’une excision-greffe précoce (dixième

jour). Entre les deux, les brûlures du

deuxième degré intermédiaire peuvent

évoluer, soit favorablement comme un

deuxième degré superficiel, soit

défavorablement comme un deuxième degré

profond, surtout en cas de complication

infectieuse.

La réparation tissulaire après brûlure

profonde est un phénomène complexe qui

aboutit parfois à une cicatrice pathologique,

hypertrophique et rétractile

[8]

, plus souvent

chez l’enfant que chez l’adulte, et dont la

compréhension, favorisée par de

nombreuses études récentes, est

indispensable pour appréhender la

prévention et le traitement des séquelles. Il

y a, dans un premier temps, formation d’une

escarre constituée de tissu nécrotique dont

la détersion est interne, spontanée, ou

externe, chimique et mécanique, aboutissant

à un plan de clivage entre tissu sain et tissu

mort. Pour combler la perte de substance,

un tissu de granulation hypervascularisé se

constitue. Les fibroblastes se multiplient et

sont responsables d’une production très

importante de fibres collagènes épaissies et

Encyclopédie Médico-Chirurgicale 26-275-D-10

26-275-D-10

Toute référence à cet article doit porter la mention : Descamps H, Baze Delecroix C et Jauffret E. Rééducation de l’enfant brûlé. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés),

Kinésithérapie – Médecine physique-Réadaptation, 26-275-D-10, 2001, 10 p.

désorganisées. Ces fibroblastes peuvent se

transformer en myofibroblastes (fig 2) qui

possèdent des caractéristiques morpholo-

giques et biochimiques comparables à celles

des cellules musculaires lisses et donc des

propriétés contractiles générées par les

microfilaments d’actine. Le résultat est une

cicatrice inflammatoire, hypertrophique et

rétractile, qui évolue pendant toute la

maturation cicatricielle

[13]

. Ces phénomènes

inflammatoires sont maximaux entre le

troisième et le sixième mois en moyenne,

puis diminuent progressivement jusqu’au

12

e

ou 24

e

mois, avec une grande variabilité

individuelle. Le tissu de granulation est

éliminé progressivement par apoptose (ou

mort cellulaire) ; la vascularisation se

normalise et la trame collagénique se

réorganise en lignes de tension parallèles.

La cicatrice stabilisée obtenue a un

revêtement épidermique correct, parfois

perturbé par des troubles de la pigmentation

définitifs. Le tissu sous-jacent est plus

fibreux et dense, ce qui se traduit par une

cicatrice moins élastique, pas toujours plane

et souvent irrégulière.

Les cicatrices chéloïdes se rencontrent

surtout, mais pas exclusivement, chez

l’enfant à peau noire ou fortement

pigmentée (fig 3). Elles présentent un aspect

pseudotumoral, avec persistance d’une

répartition anarchique du collagène. Leur

déterminisme est inconnu. Le diagnostic est

évolutif, suspecté devant l’absence de

régression d’une cicatrice hypertrophique.

FACTEURS DE GRAVITÉ

Outre l’âge et la profondeur qui font de

l’enfant brûlé gravement un candidat

potentiel aux séquelles sévères de brûlure,

les autres facteurs qui conditionnent

l’évolution sont la surface cutanée brûlée

(règle des neuf, table de Lund et Browder),

le siège (gravité des atteintes de la tête, du

cou et des mains), le type et la précocité du

recouvrement, la compliance au traitement

et les facteurs psychologiques et

environnementaux de l’enfant.

Filière de soins

La rééducation s’intègre dans un programme

de soins pluridisciplinaire pendant toute

l’évolution de la brûlure, jusqu’à maturation

cicatricielle (fig 4).

La prise en charge débute en centre aigu.

Elle ne doit pas gêner la réanimation et doit

respecter l’état local (détersion des cicatrices,

greffes, surinfections). Il s’agit surtout

d’« un état d’esprit » qui consiste à prendre

en compte, dès le début, la prévention des

séquelles (installation, pansements adaptés,

orthèses simplifiées) et qui doit être partagé

par l’ensemble de l’équipe (réanimateurs,

chirurgiens, équipe soignante, rééducateurs).

Lorsque l’enfant sort du centre aigu, il peut :

– soit rentrer au domicile avec des soins

ambulatoires (soins infirmiers,

kinésithérapie) ;

– soit être transféré en centre de

rééducation. La spécificité de la prise en

ÉPIDERME

MEMBRANE

BASALE

DERME

PAPILLAIRE

DERME

RÉTICULAIRE

HYPODERME

7

8

9

10

11

20

19

18

17

16

15

14

13

3

4

5

6

1

2

12

D.HORVÁTH

1Schéma de la peau. 1. Pore ; 2. lamelles de kératine ; 3. couche cornée ; 4. couche granuleuse ; 5. corps muqueux

de Malpighi ; 6. couche basale germinative (kératinocytes + mélanocytes) ; 7. corpuscule de Meissner ; 8. plexus ner-

veux sous-épidermique ; 9. glande sébacée ; 10. corpuscule de Pacini ; 11. poil ; 12. plexus nerveux profond ; 13. lobu-

les graisseux ; 14. vaisseaux ; 15. glandes sudoripares ; 16. fibres de collagène ; 17. fibres de réticuline ; 18. fibres d’élas-

tine ; 19. fibroblastes ; 20. cellules de Langerhans.

Bride

hypertrophique Peau

normale

Collagène anarchique

Myofibroblastes Collagène régulier

Fibroblastes normaux

2Schéma des modifications histologiques d’une brû-

lure profonde.

3Chéloïdes chez un sujet de race blanche.

Centre de brûlés aigus

Centre

de rééducation

Ambulatoire

Cure thermale

Chirurgie réparatrice

4Schéma de la filière de soin.

26-275-D-10 Rééducation de l’enfant brûlé Kinésithérapie

2

charge nécessite alors, comme en centre

aigu, une spécialisation de l’ensemble de

l’équipe. Le transfert dans un autre centre

de rééducation non spécialisé plus proche

du domicile, quand il est souhaitable, est

secondaire et fait l’objet d’un travail

préparatoire.

Après le séjour en rééducation, l’enfant

retourne habituellement au domicile, avec

un traitement ambulatoire et un suivi en

consultation externe.

Ce suivi est assuré au niveau du centre aigu

ou du centre de rééducation par le médecin

de médecine physique et de réadaptation,

ou le chirurgien, ou les deux ensemble dans

le meilleur des cas. Les prescriptions de

cures thermales ou les indications de

chirurgie réparatrice sont portées lors des

consultations de suivi.

Pour l’enfant et sa famille, suivre cette filière

de soins est un vrai parcours du combattant,

avec son lot d’inquiétudes et d’actes

douloureux, et il est fondamental que

l’ensemble des intervenants collabore pour

agir de façon coordonnée et cohérente. Le

kinésithérapeute de ville, souvent peu

habitué à ce type de pathologie, peut être

contacté par téléphone ou mieux encore,

convié à se déplacer au centre de

rééducation pour une meilleure transmission

des techniques de rééducation.

À l’heure où la qualité s’intègre dans toute

démarche thérapeutique, les centres aigus et

les centres de rééducation spécialisés doivent

pouvoir être considérés comme pôles de

référence dans chaque région concernée.

Objectifs et techniques

de rééducation

Le projet thérapeutique individualisé de

chaque enfant repose sur une bonne

observation de l’état local sans cesse

réévalué par un personnel compétent, et sur

l’état général et psychologique de l’enfant et

de sa famille, participation aux soins et

éducation étant les meilleurs garants de la

réussite (fig 5).

APPRÉCIER L’ÉTAT CICATRICIEL

Le bilan commence par un schéma des

brûlures initiales, avec estimation de la

profondeur de chaque zone, puis sur des

cartographies précises délimitant les zones

greffées, les prises de greffes, les ulcérations,

les zones surinfectées, les brides. Toutes ces

données sont régulièrement recueillies lors

de bains afin d’adapter les techniques de

rééducation en fonction du revêtement

cutané. On peut s’aider des bilans

photographiques répétés qui devraient

prendre un intérêt particulier avec l’arrivée

des appareils numériques.

Au cours de la maturation cicatricielle, la

qualité de la peau peut être appréciée par

des paramètres regroupés en échelle

d’évaluation :

– coloration plus ou moins rouge en

fonction de l’importance de la

néovascularisation ;

– relief secondaire au développement du

tissu de granulation et prolifération de

collagène ; après la phase inflammatoire, on

parle de relief résiduel, qui peut aller de la

cicatrice chéloïde à la cicatrice plane plus ou

moins irrégulière et fripée ;

– consistance, variable en fonction de

l’importance de la fibrose, appréciée par la

palpation ;

– défaut d’élasticité ou rétraction,

conséquences de la diminution des fibres

élastiques et de la transformation des

fibroblastes en myofibroblastes. La rétraction

peut être responsable de limitation

d’amplitudes articulaires et de déviations de

structure anatomique (mamelons, orifices,

etc) ;

– pigmentation appréciée par rapport à celle

de la peau saine de proximité. Elle est

normale, diminuée (vitiligo) ou exagérée

(hyperpigmentation) (fig 6) ;

– fragilité cutanée : présence de plaies,

ulcérations (fig 7) ;

– sécheresse cutanée et hyperkératose par

hyperproduction de kératinocytes ;

– prurit ;

– douleur au contact ;

– troubles de la sensibilité résiduels

(hypoesthésie, dysesthésie).

L’évaluation répétée de ces paramètres

permet d’avoir une vision évolutive de la

maturation cicatricielle jusqu’au stade de

séquelles. Au même moment, il est fréquent

de voir coexister des cicatrices à un stade

évolutif différent suivant le siège. Ainsi, les

cicatrices de la face, zone de grande

Volume cicatriciel

Compression souple

(vêtement compressif)

Compression rigide

(masque)

Orthèse permanente

Orthèse nocturne

Graissage

Massage

Première douche filiforme

Première vacuothérapie

Chirurgie réparatrice

ou

ou

3 mois 6 mois 12 mois 18 mois

5Schéma thérapeutique

d’une cicatrice hypertrophique

et rétractile.

7Ulcération persistante

sur coude.

6Dyschromie.

Kinésithérapie Rééducation de l’enfant brûlé 26-275-D-10

3

mobilité, sont classiquement plus longtemps

inflammatoires que les autres.

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’échelles

d’évaluation satisfaisantes. L’échelle de

Vancouver est la plus utilisée

[2, 31]

, mais elle

est imprécise et trop restrictive. Un projet

d’échelle plus performante est en cours

d’élaboration.

LUTTER CONTRE L’HYPERTROPHIE

L’hypertrophie est plus habituelle et plus

prononcée chez l’enfant que chez l’adulte,

surtout dans les zones de cicatrisation

dirigée (spontanée), les bordures de greffes

(fig 8) et entre les mailles du filet des

autogreffes expansées.

De façon générale, toute brûlure qui ne

cicatrise pas en une dizaine de jours est

considérée comme profonde et donc à

risque, particulièrement chez l’enfant.

L’indication de greffe dermoépidermique est

alors presque toujours indiquée pour limiter

au maximum la cicatrisation spontanée et

son habituelle évolution hypertrophique.

Pour prévenir et traiter l’hypertrophie, la

pressothérapie est la méthode de choix

pendant toute la phase inflammatoire. Son

action est prouvée histologiquement : après

compression, il se crée une hypoxie locale et

on observe une disparition partielle des

myofibroblastes par augmentation du

processus d’apoptose et une réorganisation

des fibres de collagène. Pour être efficace, la

pression doit être continue, 23 h/24 et varier

autour de 20 mmHg, ce qui n’est pas

toujours facile à obtenir

[16]

.La

pressothérapie doit commencer préco-

cement, avant même le stade

d’épidermisation pour diminuer l’œdème et

être poursuivie jusqu’à maturation

cicatricielle, c’est-à-dire entre 12 et 18 mois

en moyenne.

Le pansement lui-même joue un rôle

compressif et doit être surveillé afin d’éviter

toute ischémie qui ne ferait qu’aggraver la

plaie. L’efficacité de la compression et de la

lutte contre l’œdème par les pansements est

améliorée par l’adjonction de bandes

tubulaires élastiques en coton, découpées

pour confectionner des vêtements

compressifs transitoires sur mesure, et par

les bandages cohésifs type Cohebant,

Rolflext, particulièrement intéressants pour

comprimer les doigts individuellement et les

mains des enfants tant que les cicatrices

restent fragiles (fig 9).

Au niveau des membres inférieurs, en cas

de brûlures circulaires, les bandes de

contention (type Biflext) sont indispensables

pour éviter l’œdème lors de la

reverticalisation.

Après épidermisation, des vêtements

compressifs « définitifs » sur mesure sont

confectionnés en tissu synthétique plus

résistant à l’usure. Du fait des modifications

morphologiques et de la croissance, surtout

chez le petit enfant, les vêtements sont

renouvelés tous les 3 mois.

Au niveau du visage et du cou, la

compression est assurée par des orthèses

rigides en thermoplastique transparent

(Uvextou Orlent) mieux acceptées

psychologiquement que les cagoules en tissu

et plus efficaces

[18]

. La technique de

réalisation comporte une prise d’empreinte

(fig 10) avec des bandes plâtrées puis la

confection d’un positif en plâtre fin liquide à

prise rapide (fig 11), soigneusement évidé

pour retrouver les reliefs osseux et poncé au

niveau des zones d’hypertrophie avant le

moulage de la plaque thermoformable

(fig 12). La transparence de l’orthèse permet,

une fois sa mise en place, de vérifier

l’efficacité de la compression par le

blanchissement des zones hypertrophiques

et d’effectuer des adaptations éventuelles

(fig 13).

Les adjonctions sont placées sous les

compressions souples (bandes cohésives,

tissu) au niveau de certaines zones concaves

(commissures des doigts, région sous-

claviculaire…) pour mieux répartir les

8Cicatrisation dirigée en bordure de greffe.

9Compression par bande cohésive Cohebantet par

gant avec adjonction en silicone au niveau de la

quatrième commissure.

10 Prise d’empreinte.

11 Positif en plâtre fin liquide à prise rapide.

12 Moulage de la plaque thermoformable sur le positif.

13 Blanchiment des zones hypertrophiques sous

masque.

26-275-D-10 Rééducation de l’enfant brûlé Kinésithérapie

4

appuis, mais aussi au niveau de placards

particulièrement inflammatoires pour

renforcer la compression. On utilise des

mousses de latex expansé de différentes

épaisseurs, des cavaliers en cuir au niveau

des commissures, des silicones (gels, pâtes

modelables). L’efficacité d’action des plaques

de silicone, en fait, dépendrait plus de la

création par les plaques d’un environnement

anaérobie de la cicatrice que de la

compression elle-même.

LUTTER CONTRE LA RÉTRACTION

(tableau I)

La compression est un premier moyen de

prévention contre la rétraction car elle

diminue la prolifération de myofibroblastes,

cellules douées de propriétés rétractiles. Il

faut y associer la mise en tension cutanée

maximale par posture manuelle ou par

orthèse pour garder, au niveau des

articulations, un « capital peau » le plus

étendu possible.

L’abord du traitement de la rétraction par

orthèse chez l’enfant diffère de celui chez

l’adulte dans la mesure où :

– toute brûlure articulaire induit un risque

de rétraction plus fréquent et plus

prononcé ;

– une cicatrice rétractée peut perturber la

croissance cutanée ;

– l’absence d’évolution vers la raideur

articulaire, la faible incidence des ostéomes,

après immobilisation, autorise un port

d’orthèse plus prolongé.

Il en résulte une attitude plus intervention-

niste que chez l’adulte. Le bénéfice obtenu

par des immobilisations contraignantes doit

permettre de dépasser la perte fonctionnelle

transitoire qui en résulte, sans jamais abuser

de la contrainte lorsque celle-ci n’est pas

indispensable.

La conduite du traitement peut être

schématisée, mais est à adapter pour chaque

individu par une équipe expérimentée, en

fonction de critères d’efficacité et de

tolérance physique et psychologique.

On peut différencier la période initiale qui

encadre la greffe cutanée et la période

secondaire qui débute lorsque l’épidermi-

sation est en bonne voie.

¶Traitement postural initial

Il doit être mis en œuvre rapidement sans

entraver la réanimation et consiste à installer

l’enfant en tenant compte de la localisation

des brûlures et de la nécessité du maintien

de la tension cutanée maximale.

Classiquement, le cou est en extension, les

épaules en abduction à 120°, les coudes en

extension, les avant-bras en supination, les

hanches en extension et légère abduction, les

genoux en extension, les pieds à angle droit,

les poignets et les mains maintenus dans

une orthèse d’extension statique, doigts

écartés.

Le pansement joue un rôle posturant

important, surtout au niveau de la main et

des pieds : les doigts sont individualisés et

les commissures couvertes en « fronde » de

pansements gras.

À ce stade, le traitement est préventif, mais

les contraintes d’ordre local ou général ne

permettent pas toujours d’éviter l’apparition

de rétractions qui peuvent limiter

l’amplitude articulaire.

¶Traitement postural secondaire

Il repose sur le maintien des postures

pendant la phase inflammatoire.

L’installation simple est progressivement

remplacée par la mise en place d’orthèses

[25, 26]

. Le choix du type et la durée du port

des orthèses dans la journée sont évalués en

fonction du siège et de l’importance des

brides

[27]

.

En cas de limitation importante des

amplitudes articulaires, des plâtres successifs

sont refaits tous les2à3jours en fonction

de l’état cutané, jusqu’à obtention d’une

amplitude normale (fig 14). Si les rétractions

sont plus limitées, des orthèses amovibles

en résine sont confectionnées et portées, soit

uniquement la nuit, soit en permanence

23 h/24, avec habituellement une

diminution progressive du port journalier

pour arriver à un port uniquement nocturne.

En outre, l’observation précise des cicatrices

permet de distinguer :

– les brides monoarticulaires ;

– les brides ou placards étendus,

pluriarticulaires, nécessitant la posture

simultanée des différentes articulations

concernées ;

– les brides antagonistes pour lesquelles on

alterne différentes orthèses.

Le rétablissement de la fonction peut aussi

conduire à alterner les orthèses, par

exemple : orthèses thoracobrachiales droite

et gauche alternées le jour, pour permettre

l’utilisation d’un membre supérieur (fig 15,

16, 17) et, au niveau des mains, alternance

d’orthèses de fonction et de posture.

Les orthèses sont confectionnées en divers

matériaux : plâtre, résine ou thermofor-

mable. On cite les plus communément

réalisées en pratique quotidienne :

– les conformateurs faciaux et cervicaux qui

jouent un rôle à la fois compressif et

posturant, associés, pour les brides

cervicales, à un collier mousse ou minerve ;

– les orthèses thoracobrachiales ou

thoracobibrachiales, souvent relayées dans la

journée par un redresse-dos lorsque le

placard thoracique antérieur entraîne un

enroulement des épaules, fréquent chez

l’enfant ;

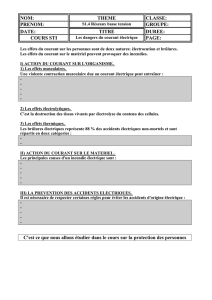

Tableau I. – Traitement postural d’une cicatrice en zone articulaire.

État cicatriciel Posture

Greffe récente Installation Pansement adaptés

Cicatrice inflammatoire avec présence de bride

• Non rétractile • Posture nocturne

• Rétraction limitée • Posture permanente

• Rétraction importante • Plâtres successifs

• Chaîne articulaire • Posture simultanée de l’ensemble des articulations concernées

• Brides antagonistes • Postures alternées

Ulcération sur bride • Posture permanente

Cicatrice mature, rétractile • Chirurgie réparatrice

14 Plâtres successifs de coude.

15 Attelle thoracobrachiale droite.

16 Attelle thoracobrachiale gauche.

Kinésithérapie Rééducation de l’enfant brûlé 26-275-D-10

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%