titre cours - Faculté de médecine

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

Janvier 2007

Sources Étudiantes

MI3 – Neurosciences – Physiologie de la motricité – Terral Année Universitaire 2007-2008

PHYSIOLOGIE DE LA MOTRICITE

I- Mises en évidences des fonctions motrices :

1- Enjeux de la motricité :

Il existe globalement deux enjeux majeurs de la motricité :

-lutter contre la pesanteur et en même temps assurer la posture

-assurer le mouvement

Remarques :

1) tout ceci ne peut avoir lieu que s’il existe un tonus musculaire

2) un ensemble de processus assure l’EQUILIBRATION

3) il convient de distinguer : posture / mouvement / équilibre

le mouvement recouvrant également la motricité oculaire, l’acte de la parole, etc…

2 - Les déclencheurs (ou stimuli) :

-ils sont d’origine variable : stimulations locales, visuelles, olfactives, vestibulaires (dans le cas de la

marche sur sol instable)…

-il existe la notion de « besoin » chez l’homme : perception de la sensation de faim, de la soif ; besoin

sexuel ; conduites intellectuelles ; …

3- Contrôle permanent :

La motricité nécessite un contrôle grâce à 2 types de fonctionnalités :

-retours sensibles : informent le SNC de tout ce qui se passe à la périphérie : ce sont toutes les

sensibilités proprioceptives qui se divisent en 2 groupes : conscientes et inconscientes

-centres spécialisés dans l’analyse et la comparaison de ces données : capables de rechercher les

erreurs entres le programme moteur et la réalité de son exécution.

Centre comparateur = cervelet = capable de mesurer instantanément la différence entre programme

moteur et exécution et d’induire une correction.

4- Coordination :

La coordination entre les différents segments du corps est de type

-inter segmentaire par la mise en place d’un système spécifique

-supra segmentaire

Exemple : lors de la réalisation d’un mouvement tel que la fermeture du poing

La consigne motrice nécessite la mise en jeu des fléchisseurs des doigts : ils portent le nom de muscles agonistes

Pour que ceux-ci se contractent, il faut que les extenseurs se relâchent : ils portent le nom de muscles antagonistes

Si les fléchisseurs se contractent sans limites, leur action entraîne le fléchissement du poignet : il faut qu’il existe un

système qui bloque le mouvement du poignet : ce sont les muscles synergistes du mouvement = contracteurs du

poignet.

Enfin, les muscles fixateurs sont les muscles qui, sous l’effet d’un contrôle, permettent l’immobilisation du reste du

membre.

1

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

Janvier 2007

Sources Étudiantes

MI3 – Neurosciences – Physiologie de la motricité – Terral Année Universitaire 2007-2008

5 - Expérimentation / Observation clinique :

Expérimentation sur l’animal :

a) la section de la ME entraîne :

* une atonie complète des muscles accompagnée instantanément d’une impossibilité de mouvement : paralysie. On

assiste également à une aréflexie.

* quelques jours après : réapparition d’un tonus : le muscle redevient contractile.

* quelques semaines, mois après : réapparition des réflexes.

Par contre, la paralysie persiste : les muscles des territoires situés au dessous de la lésion ne répondent plus aux

commandes :

-volontaires

-automatiques

b) section transmésencéphalique : animal paralysé en rigidité d’extension (les 4 membres de l’animal sont en

extension)

Ccl : les centres nerveux du TC participent essentiellement à la lutte contre la pesanteur.

Observation clinique humaine :

a) « section sous le cortex » :

observable parfois en clinique face à des enfants anencéphales : le télencéphale (cortex) ne se développe pas :

cependant ils survivent pendant un certain temps. Ces enfants sont capables d’une activité motrice correcte tant

qu’elles sont de nature automatique.

Ccl : les centres tels que le mésencéphale- TC- ME sont capables d’assurer à eux seuls l’ensemble de la motricité

automatique.

b) tremblements :

les mêmes muscles changent de commande

en position figée : pas de tremblement

en mouvement : tremblements

Mise à défaut du centre de commande du mouvement.

c) troubles de la motricité :

- le tabès : complication tertiaire de la syphilis

sujets debouts,

si ferment les yeux tombent d’un côté ou de l’autre (toujours le même)

- le vertige : dis concordance du cerveau (qu’il ne parvient pas à résoudre)

dis concordance entre :

* les informations visuelles : sensation de hauteur

* les informations proprioceptives qui indiquent que le corps touche le sol

Les vertiges correspondent à un dysfonctionnement physiologique.

2

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

Janvier 2007

Sources Étudiantes

MI3 – Neurosciences – Physiologie de la motricité – Terral Année Universitaire 2007-2008

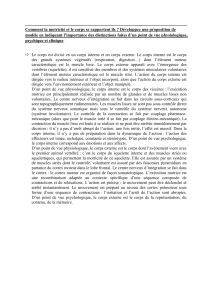

6- Rôle des principales structures intervenant dans la motricité :

a) Le cortex (moteur) :

Le cortex est le lieu essentiel de l’élaboration des programmes volontaires : motricité volontaire ou intentionnelle.

La majorité des mouvements volontaires sont mis en place par l’activation par le cortex de programmes moteurs pré

existants dans d’autres parties du SNC (noyaux gris centraux, ME, TC …)

Une autre partie des mouvements se ferait par une commande directe du cortex vers le segment du membre

concerné (rôle du faisceau cortico-spinal).

Cette commande directe concerne surtout les mouvements fins, précis et rapides mais également le contrôle de la

parole.

b) Le TC :

Le TC est une zone riche en noyaux moteurs qui s’occupent des mouvements automatiques concernant :

-la lutte contre la pesanteur

-le maintien de l’équilibre

-les mouvements très fins et automatiques : les mouvements oculaires

c) La ME :

Caractérisée par la présence de réseaux d’inter neurones dans lesquels on a mis en évidence chez l’animal

l’existence de programmes moteurs (permettant l’essentiel de la marche)

d) Le cervelet :

Branché en dérivation sur le TC

Il ne crée pas de mouvement.

Mais il possède un rôle prépondérant dans la motricité : il intervient dans la régulation très fine et précise des

mouvements

Il assure : - l’harmonie des mouvements

- le démarrage et l’arrêt des mouvements

Il reçoit une copie de tous les programmes moteurs ainsi qu’une copie de leur exécution.

Il possède un rôle comparateur et donc de correcteur.

e) Noyaux gris centraux :

C’est un ensemble de noyaux dont l’objectif est de participer à la planification du mouvement.

Ils participent au réglage du mouvement.

Ils sont impliqués dans la puissance et la direction du mouvement.

7- Les différentes modalités :

-les mouvements volontaires

-les mouvements automatiques

-les réflexes

Ils sont sous la dépendance de centres différents.

Mais c’est la même unité qui est chargé de recevoir les stimulations : le motoneurone.

3

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

Janvier 2007

Sources Étudiantes

MI3 – Neurosciences – Physiologie de la motricité – Terral Année Universitaire 2007-2008

La part de ces 3 grandes modalités varie au cours des grands âges de la vie :

-chez le nouveau né : la part volontaire est très réduite

8- Modulation de la motricité :

- Pendant le sommeil :

on assiste à la disparition du tonus de repos : le corps est « paralysé » et « anesthésié »

- La vigilance : module la motricité

on définit l’hyper vigilance comme un état de tension important pour être prêt à agir (en situation d’alerte)

-les émotions

- la fatigue

- les médicaments (neuroleptiques, …) : qui modifient le contrôle moteur

- alcool, caféine …

-entraînement : la motricité est un système plastique, modulable

(écriture, rééducation,…)

II- Couple Moelle – Muscle :

1- Constats expérimentaux et cliniques :

La section médullaire entraîne une atonie, paralysie, anesthésie, aréflexie pour les territoires situés au dessous de

la lésion.

Rq : la section médullaire est différente de dégénérescence de la moelle qui existe dans certaines pathologies.

4

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

Janvier 2007

Sources Étudiantes

MI3 – Neurosciences – Physiologie de la motricité – Terral Année Universitaire 2007-2008

a) choc spinal

b) phase de récupération : - réapparition du tonus (du fait des motoneurones et de leur stimulation par les

interneurones)

- réapparition des réflexes

- suppression des actions volontaires, automatiques : il n’y a plus de commande par les

centres situés au dessus de la lésion.

c) phase finale : perte de :

- la capacité de lutte contre la pesanteur

- l’équilibre

- mouvements automatiques (assurés par les NGC)

2- Cellules médullaires impliquées :

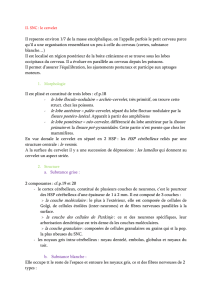

a) les motoneurones : très grosses cellules situées dans les cornes antérieures de la ME. Ils présentent une

surface importante grâce à leur nombre élevé de dendrites : ils peuvent ainsi réaliser des centaines de

milliers de synapses

Il en existe 2 catégories :

- les motoneurones α : ce sont les plus nombreux

Origine : corne ant de la ME.

Axone myélinisé = de fort calibre.

Axone sans synapse jusqu’aux fibres musculaires striées.

A sa terminaison il donne des collatérales et contrôle un certain nombre de fibres musculaires striées = unité motrice

(le nombre de fibres musculaires striées par unité motrice est variable : de 2 à 3 jusqu’à plusieurs centaines).

Un muscle donné est commandé par plusieurs unités motrices (voir des milliers).

Au sein d’une unité motrice les fibres ne se contractent pas toute en même temps car leur niveau de seuil d’excitation

est différent.

Pour les muscles responsables du tonus de repos le motoneurone α décharge même au repos grâce à une

stimulation permanente.

Donc :

1. chaque muscle, selon sa taille, est innervé par un certain nombre de motoneurones.

2. chaque motoneurone innerve un ou plusieurs fibres musculaires.

3. Les motoneurones sont actifs et déchargent même si les muscles sont au repos = tonus musculaire.

4. un muscle peut être extenseur ou fléchisseur mais jamais les deux à la fois. Il peut être agoniste ou

antagoniste, selon l’objectif.

5. les motoneurones reçoivent en permanence des signaux en provenance d’une multitude de voies en même

temps. Ainsi, lors d’une section de la moelle, si les motoneurones sont intacts, certaines informations vont

circuler et pas d’autres. Ex : réflexes présents mais absence de motricité.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%