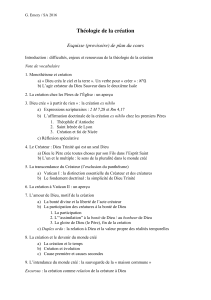

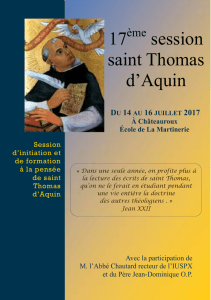

Poly - La Création

LA THEOLOGIE DE LA CREATION CHEZ

T

HOMAS D

’A

QUIN

Une question peut toujours en cacher une autre. La passion de nos contemporains

pour le problème dit des origines - D’où vient l’humanité ? D’où vient le monde ? - prend sa

source plus loin que la simple curiosité pour la reconstitution scientifique du scénario des

commencements - « Les trente premières secondes de l’univers ». A une époque où le

questionnement philosophique est refoulé, il y a, qu’on le veuille ou non, derrière cet

engouement apparemment scientifique une interrogation autrement vitale sur un mystère

qui nous implique directement : Qui suis-je ? Qu’est-ce que je fais en ce monde ? Qu’est-ce

que je dois y faire ? L’origine dit en effet bien davantage qu’un lointain commencement qui

ne nous concernerait plus. Répondre à la question des origines, c’est dévoiler le fondement

permanent du présent, son sens caché, et aussi la direction de l’avenir, car l’origine implique

une mission, un devoir-être.

Il n’est donc pas surprenant que, parmi les causes majeures de l’angoisse, les

psychologues insistent sur l’absence ou la perte des repères relatifs à l’origine. Un enfant

qui ne peut savoir qui sont ses parents, à quelle lignée il se rattache, se sent abandonné,

perdu, vulnérable

1

. C’est que nous supposons inconsciemment - mais à juste titre - qu’il

existe un lien fondamental entre l’origine et l’amour. L’homme vit d’amour : comme la

plante a besoin de soleil, l’homme a besoin d’être aimé. Il a besoin de se savoir accueilli

dans l’existence par un amour. Ignorer son origine, c’est donc risquer d’être exclu, de

n’avoir point de part à l’amour. C’est par conséquent être livré à la non-valeur. Si personne

ne m’attend quelque part, j’ai l’impression de ne pas compter, de ne pas exister.

« J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part », titre un succès de librairie. Car

l’amour justifie notre existence, lui donne sa valeur. Je suis parce que je compte pour

quelqu’un, parce que je suis aimé.

Mais, si solidement enraciné que je sois dans un « écosystème » familier qui procure

lumière à l’intelligence et paix à l’affectivité - ma famille, mes amis, ma culture -, il y a des

moments - l’échec, le deuil, les crises de la vie - où le sol vacille et où chaque personne

humaine se trouve plus ou moins seule face aux questions radicales : « Qu’est-ce que je fais

là ? Y a-t-il, au-delà de ce cadre familier si fragile qui soutient ma vie quotidienne, un autre

cadre plus solide qui justifierait mon existence comme telle, lui donnerait un sens ? Ou bien

suis-je simplement ‘jeté-là’, accident provisoire résultant des jeux du hasard et de la

nécessité ? Au-delà du regard de tendresse des parents qui m’ont accueilli, au-delà du

regard d’amour de la femme ou de l’homme et que j’aime et qui m’aime, y a-t-il un autre

Regard qui justifie mon existence ? Le monde est-il enveloppé d’amour ? L’amour est-il le

secret du monde ? Ou bien le monde n’est-il qu’un chaos absurde ? Dans ce cas, l’amour

humain n’est plus le signe d’autre chose, il n’est plus qu’une digue dérisoire que les

hommes dressent à la hâte face à l’absurdité déferlante du monde

2

.

1

Ce qui vaut pour l’individu vaut aussi, mutatis mutandis pour les communautés. Toute société humaine a besoin

de se savoir des racines, de s’inscrire dans une tradition historique et culturelle qui lui confère comme une sorte

de nécessité, de raison d’être, et lui permet de se définir et d’habiter paisiblement le monde. Il est significatif que

la vaste entreprise de déracinement qu’on appelle le mondialisme - qui est le dernier avatar de l’idéologie

libérale - suscité en compensation (dérisoire) l’inflation des recherches généalogiques, l’exaltation des

folklores...

2

Certes, l’amour humain a toujours existé, mais je me demande parfois s’il n’y a pas un lien entre la mort de

Dieu et l’apparition de l’amour passion, de l’amour absolu, où une femme veut être tout pour un homme et un

homme tout pour une femme. De fait, si Dieu n’existe pas, alors l’amour de l’homme et de la femme est pour

chacun d’eux leur unique raison d’être. Et c’est pourquoi les amants ne peuvent se survivre. En perdant Juliette,

Dans la perspective anthropocentrique qui a dominé la pensée (et la théologie)

contemporaine, ce questionnement sur l’origine faisait généralement peu de cas de la

nature. En effet, l’anthropocentrisme, surtout sous sa forme idéaliste, ne voit guère dans la

nature qu’un cadre insignifiant (le sens n’apparaissant qu’avec l’homme), une matière

informe sur laquelle l’homme doit imprimer sa marque. Mais aujourd’hui un rééquilibrage

s’opère. La question « écologique », caractéristique de la postmodernité, n’y est pas pour

rien

3

. L’homme contemporain s’aperçoit qu’il n’est pas seul. Il fait partie d’un ensemble plus

vaste, d’une nature, et son sort est de quelque manière solidaire de celui de cette nature. Il

faut donc penser conjointement l’origine et le destin et de l’homme et ceux de la nature. Ce

qui entraîne deux conséquences. Primo, l’attention à la nature comme tiers brise

l’anthropocentrisme et constitue une invitation à retrouver un regard qui embrasse dans

son unité aussi bien le règne de la nature que l’homme, bref un regard métaphysique dont

l’objet propre est l’être en tant qu’être, analogiquement commun. Secundo, si la nature se

révèle un « cosmos », c’est-à-dire un ordre intelligible, elle dit quelque chose sur la place

que l’homme doit tenir en elle s’il veut faire droit à sa nature

4

.

A la question de l’origine, la foi chrétienne répond : « Au commencement était

l’Amour ». Au coeur du monde palpite le mystère de l’amour. Quoi qu’il en soit des

conditions humaines dans lesquelles une personne humaine a pu venir en ce monde, qu’elle

soit né de l’amour de ses parents ou par accident, son existence est en dernière analyse le

fruit d’un acte libre de l’amour de Dieu. A chacun, Dieu dit : « Ne crains pas [...] car tu

comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » (Is 43). Et le monde lui-même

n’est pas un ennemi, car son existence est l’oeuvre de ce même amour qui « meut les

étoiles » (Dante). L’univers et la personne humaine sont frères, fils d’un même amour. Les

saints réconciliés en profondeur avec Dieu - comme saint François d’Assise - ont témoigné

de cette solidarité. Et c’est pourquoi, à l’origine, dans le projet de Dieu, l’univers est offert à

l’homme comme un paradis, un jardin à cultiver et à garder (Gn 2, 8.15), et, s’il est devenu

menaçant, silencieux, c’est parce que l’homme a rompu l’alliance : « Maudit soit le sol à

cause de toi... » (Gn 3, 7-18).

La création est donc fondamentalement une vérité religieuse : elle dit le lien (religio)

entre Dieu, le cosmos et l’homme, mais elle n’en répond pas moins à une interrogation

philosophique fondamentale, à tel point qu’elle constitue la clé de voûte de la réflexion

métaphysique. Grâce à l’idée d’une dépendance ontologique radicale de tout étant vis-à-vis

de l’Etre même, le philosophe accède enfin à une vison unifiée du réel.

Malheureusement, il est arrivé, dans l’histoire des doctrines chrétiennes, que la

thèse de la création a été en quelque sorte confisquée par la philosophie, la théologie se

contentant alors de préciser quelques modalités de la création, inaccessibles comme telles à

la raison. Mais ce clivage entraîne une perte considérable d’intelligibilité. En effet la création

est d’abord le premier acte de l’histoire du salut dont Jésus-Christ est le centre. Aussi ne

Roméo perd sa raison d’être. Les amants tragiques sont comme deux enfants qui s’accrochent désespérément l’un

à l’autre pour avoir un peu de tendresse dans un monde aveugle qui les écrase - et c’est sans doute ce côté

désespéré qui donne à l’amour romantique ce je ne sais quoi de poignant et de déchirant... et de si peu chrétien.

3

Cf. le sous-titre - et la préface - du traité de J. M

OLTMANN

, Dieu dans la création, Traité écologique de la

création, « Cogitatio fidei, 146 », Paris, 1988. Cf. aussi J. R

ATZINGER

, Au commencement, Dieu créa le ciel et la

terre, Paris, 1986, p. 9 : « La menace de l’œuvre de l’homme sur le vivant, dont on parle aujourd’hui de tous

côtés, a donné au thème de la création une gravité nouvelle ».

4

Sur les orientations actuelles du traité de la création (qui ne correspondent peut-être pas tout à fait à ce que je

viens d’esquisser), cf. C. T

HEOBALD

, « La théologie de la création en question. Un état des lieux », RSR 81

(1993), p. 613-641.

faut-il pas abstraire indûment la doctrine de la création de son contexte proprement

théologique. Notre cours commencera donc par deux leçons destinées à présenter

l’enseignement de l’Écriture et de la Tradition chrétienne sur la création.

Première leçon : La création selon les Ecritures

5

.

I. L’Ancien Testament

6

Au cours du XX

e

siècle, la théologie biblique a eu le grand mérite de mettre en

lumière l’articulation de la doctrine de la création avec celle du salut et de l’alliance

7

.

Comme l’enseigne le CEC : « La création est le fondement de ‘tous les desseins salvifiques de

Dieu’, ‘le commencement de l’histoire du salut’

8

». La Bible n’isole donc pas la création de

l’ensemble du projet sauveur de Dieu. Projet qui culmine dans l’alliance, les noces de Dieu

et de l’humanité. C’est à l’intérieur de cet ensemble que la création prend tout son sens.

Certes, Israël partageait avec ses voisins certaines représentations cosmogoniques

communes, certaines idées concernant l’origine du monde. De sorte qu’on trouve dans la

Bible de multiples échos des grandes représentations mythologiques, surtout

babyloniennes, du Proche Orient

9

. Mais, pour Israël, l’expérience fondatrice est celle de

l’exode et de l’alliance. Là, Dieu se révèle Dieu Sauveur, un Dieu qui intervient dans l’histoire

en faveur des hommes qu’il a choisis pour passer alliance avec eux. Cette conviction

centrale imprègne progressivement toute la vision du monde d’Israël et elle lui donne sa

spécificité. Peu à peu, surtout au moment de l’Exil, Israël comprend que cette action de Dieu

est universelle, ce qui exclut l’action de quelque autre dieu que ce soit (monothéisme strict).

Elle ne se limite pas à une ère géographique donnée, comme la Terre d’Israël

10

, mais elle

s’étend à tous les peuples et même à tout l’univers. C’est dans cette perspective qu’on en

vient à envisager la création du monde comme une intervention salvifique de Dieu. La

première. La plus universelle. Une sorte de prologue qui pose les cadres de toute l’œuvre de

salut, « le point de départ du dessein de Dieu et de l’histoire du salut, le premier des hauts

faits divins dont la série se poursuit dans l’histoire d’Israël

11

». La doctrine de la création se

trouve ainsi rattachée à ce qui définit le cœur de la foi d’Israël : la confession du Dieu

sauveur qui fait alliance avec son peuple. La geste créatrice de Dieu sera donc racontée sur

le modèle des grandes interventions salvifiques de Dieu dans l’histoire.

5

Parmi les exposés généraux sur la création dans la Bible, cf. G. L

AMBERT

, « La création dans la Bible », NRT

75 (1963), p. 252-281 ; L. S

CHEFFCZYK

, Création et providence, « Histoire des dogmes », Paris, 1967, p. 12-45 ;

R. G

UELLUY

, La Création, « Le Mystère chrétien », Paris, 1963, p. 12-34 ; F

OERSTER

, art. « ktizô » dans

Theological Dictionary of the New Testament, t. 3, 1966, p. 1000-1035...

6

Parmi les exposés généraux sur la création dans l’AT, cf. G.

VON

R

AD

, Théologie de l’Ancien Testament,

Genève, 1963, t. 1, p. 123-138 ; L. S

CHEFFCZYK

, Création, p. 13-29 ; R. G

UELLUY

, La Création, p. 11-30 ; W.

K

ERN

, « La création, présupposé de l’alliance dans l’AT » dans La Trinité et la création, « Mysterium salutis,

6 », Paris, 1971, p. 197-217 ; G. A

UZOU

, Au commencement Dieu créa le monde, L’Histoire et la Foi, « Lire la

Bible, 36 », Paris, 1973...

7

L’influence de K. Barth a été déterminante, cf. K. B

ARTH

, Dogmatique, vol. 3 : La doctrine de la création,

tome premier, Genève, 1960.

8

CEC n° 281 ; cf. n° 288.

9

Ainsi Isaïe fait-il encore allusion à la victoire du Dieu créateur sur les monstres du chaos originel : « N’est-ce

pas toi qui a fendu Rahab, transpercé le Dragon ? » (Is 51, 9). Sur la mythologie relative à l’origine des choses,

cf. La création du monde et de l’homme, « Suppléments au Cahiers Evangile, 38 », Paris, 1981 ; J. O’B

RIEN

et

W. M

AJOR

, In The Beginning : Creation Myths from Ancient Mesopotamia, Israël and Greece, Chicago, 1982 ;

La création et le déluge d’après les textes du Proche Orient ancien, « Suppléments au Cahiers Evangile, 64 »,

Paris, 1988...

10

Quoi qu’en pense Naaman, cf. 2 R 5, 17.

11

Paul A

UVRAY

, « Création », VTB, col. 225.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

1

/

68

100%