Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6.

1 À quoi sert l’orthographe ? (pp. 209-210)

L’objectif

Repérer le rôle de l’orthographe dans la construction du sens d’un message écrit.

Repères théoriques

Depuis sa naissance, l’enfant pratique la langue orale. Inconsciemment, il est habitué à

analyser la chaîne orale sur les plans sémantique et syntaxique. Depuis qu’il est entré dans la

lecture et l’écriture, il a ajouté à ces démarches inconscientes l’analyse des graphies.

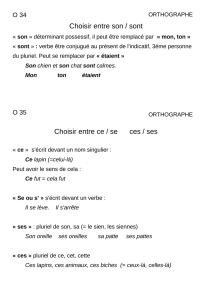

On distingue trois domaines orthographiques :

– le domaine phonographique : vers la maîtrise des relations entre l’oral et l’écrit ;

– le domaine homophonique : vers la maîtrise des procédures de distinction des mots qui se

prononcent pareillement mais s’écrivent sous des formes différentes (car / quart ; quand /

Caen, etc.) ;

– le domaine morphographique1 : vers la maîtrise de la variation des marques de dérivation

(préfixes, suffixes, radicaux) et des marques grammaticales (chaîne du genre et du nombre

dans le groupe nominal ; nombre, personne, temps et mode pour le verbe).

Ces trois domaines sont abordés progressivement aux cycles 2 et 3. Car, au-delà d’une simple

somme de règles, l’orthographe est à aborder sous l’angle d’une connaissance organisée de la

langue et des relations que les mots entretiennent entre eux dans des conditions d’énonciation

diversifiées.

La séparation en mots est avant tout un moyen de lever, dans la chaîne graphique, les

ambiguïtés possibles du continuum de la chaîne orale2. Les principaux moyens visuels de

lever ces ambiguïtés sont : la segmentation des mots, la ponctuation, l’opposition

majuscules/minuscules (Pierre / pierre), les relations sémantiques et syntaxiques dans la

phrase et le texte.

Commentaires et démarche3

¬ J’observe

Dans cette première séance de l’année, l’attention est portée sur deux faits : la distinction des

homophones (texte 1 p. 209 ; « Je découvre » 2 ; exercices 1, 3, 5 et « À deux ! ») et l’analyse

de la variation en morphologie (texte 2 p. 209 ; « Je découvre » 1 ; exercices 2 et 4).

Déroulement de la séquence

– Chaque texte peut faire l’objet d’une séance spécifique. Après une lecture silencieuse (les

textes peuvent être affichés au tableau ou polycopiés), il convient de procéder à des échanges

sur la compréhension du texte. On va ainsi identifier le problème posé par le texte. Le retour

au texte, la lecture à voix haute par les élèves vont permettre une vérification des hypothèses

exprimées.

1 Un morphogramme est une unité graphique en relation avec des unités pourvues de sens. Exemple : dans

institutrice, « trice » est le morphogramme du féminin ; de même, le « e » dans petite. Dans élèves, « s » est le

morphogramme du pluriel. Les marques écrites du genre et du nombre sont des morphogrammes grammaticaux.

2 Ducart, Honvault, Jaffré, L’Orthographe en trois dimensions, Nathan, p. 67. Voir aussi Moniteur

d’orthographe L.E.O., Honvault (CPÎ CM2), Nathan.

3 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6.

– Le maître peut ensuite proposer des activités ludiques sur des homophonies pouvant, dans

diverses situations à inventer par les élèves, donner lieu à des malentendus (exemples : sot /

seau / sceau ; chant / champ ; chère / chair / chaire ; etc.)4.

¬ Je découvre

Les activités 1 et 2 développent les mêmes objectifs, respectivement, que les textes 2 et 1 p.

209.

Pour aller plus loin

• En binôme : sur le modèle de l’exercice 4 ou de l’activité « Je découvre » 1, les élèves

cherchent d’autres prénoms (Marcel, Marcelle ; Daniel, Danièle ; Paul, Paule, etc.) et

construisent des phrases qu’ils proposent à leur voisin(e).

• Jouer et travailler sur l’homophonie à partir de textes tels que : Cela nous paraît très

juste / Cela nous paraîtrait juste. – Notre maire coupe les pins / Notre mère coupe les

pains.

Les vers holorimes suivants :

– Gal amant de l’arène, alla, tour magnanime,

Galamment de l’arène à la tour Magne à Nîmes. (Marc Monnier)

– Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses

Danse, aimable laquais, ris d’oser des mots roses. (Victor Hugo)

– Étonnamment monotone et lasse

Est ton âme en mon automne, hélas ! (Louise de Vilmorin)

• Faire lire des textes non segmentés ou mal segmentés.5

Corrigés de tous les exercices : voir fichier « Corrigés »

4 Pour d’autres pistes, consulter L’Orthographe, Robert et Nathan, p. 178.

5 Cohen, Mauffrey, Vers une nouvelle pédagogie de la lecture, Colin/Bourrelier, p. 18

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6.

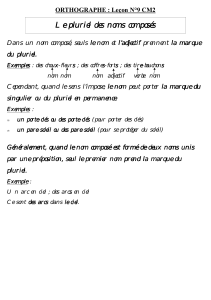

2 Marquer le genre et le nombre (pp. 211-212)

L’objectif

Identifier et utiliser les marques du genre et du nombre dans le groupe nominal et la

phrase.

Repères théoriques

La notion de « chaîne du genre et du nombre ». C’est d’abord à l’oral, là où elles sont les

plus perceptibles, que les transformations doivent être travaillées : La petite fille est jolie. Æ

Les petites filles sont jolies. – Le petit garçon part. Æ Les petits garçons partent.

Le genre

Dans le groupe nominal, le premier point d’observation est le déterminant : le petit mousse /

la mousse blanche.

– Les noms : on peut rencontrer quatre cas d’opposition du masculin et du féminin.

• une opposition lexicale (à l’oral et à l’écrit) : frère / sœur ; garçon / fille ;

• une opposition suffixale (à l’oral et à l’écrit) : instituteur / institutrice ;

• une opposition (à l’écrit) par la marque du morphogramme « e » : l’ami / l’amie ;

• une opposition qui n’est perceptible ni à l’oral, ni à l’écrit : un / une ministre

tranquille. Dans ce dernier cas, le rôle du déterminant est particulièrement essentiel : il

indique le genre.

– Les adjectifs

• 42 % d’entre eux sont invariables en genre, à l’écrit comme à l’oral : rapide,

tranquille, etc. ;

• 33 % d’entre eux sont variables en genre, à l’écrit comme à l’oral : petit / petite, etc. ;

• seulement 25 % d’entre eux portent à l’écrit la marque (le morphogramme) du féminin

« e » : amical / amicale ; pareil / pareille, public / publique.

Conséquence pédagogique

Il est juste de dire aux élèves que le « e » est généralement la marque du féminin ; cela étant,

il ne faut pas oublier que c’est une règle limitée. Sur environ 14 000 noms terminés par « e »

en français, 47 % sont du genre masculin (le père, le pape, le plastique, etc), 53 % du genre

féminin (la mère, etc.)6.

Le nombre

– Les noms et les adjectifs

À l’oral, le nombre des noms et des adjectifs est marqué par le déterminant, parfois par les

finales, parfois aussi par les liaisons. À l’écrit, hors contexte, le pluriel des noms est marqué

graphiquement par l’addition d’un -s final (parfois d’un -x), à moins qu’ils ne se terminent

déjà par -s, -z ou -x.

– Les verbes

Linguistiquement, le -n est la marque du nombre verbal ; visuellement, c’est souvent

l’association -nt à tous les temps et à tous les modes personnels. Cette marque s’entend ou ne

s’entend pas : il part / ils partent mais il chante / ils chantent.

6 Honvault, L’Orthographe en trois dimensions, Nathan, 1995, p. 61

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6.

Commentaires et démarche7

¬ J’observe

Le texte et les activités ont pour objectif de développer chez les élèves deux compétences :

– mettre en relation les mots qui appartiennent à la même « chaîne » du genre et du nombre ;

– associer chaque marque du pluriel à sa catégorie grammaticale.

Démarche possible :

– Identifier la nature des mots dans une même chaîne, repérer le nom, son déterminant et les

différentes manières de marquer le féminin ou le pluriel.

– Observer les marques du nombre telles qu’elles fonctionnent à l’oral. Inviter les élèves à

dire à voix haute en faisant les liaisons des expressions du type : les petits animaux / le petit

animal ; il en a assez / ils en ont assez.

SREMARQUE : il faut noter la grande difficulté à entendre la différence entre Quel disque

écoute-t-il ? et Quels disques écoutent-ils ?, de même entre Crie-t-il ? et Crient-ils ?, du fait

de la présence du « t » euphonique.

¬ Je découvre

Les activités 1 et 2 développent des jeux de substitution tout à fait propices à la prise de

conscience des transformations nécessaires dans la chaîne du nombre et/ou du genre, à partir

du nom principal.

Pour aller plus loin

• En binôme : identifier les marques du nombre et/ou du genre dans les textes lus ou

produits en classe. Tracer les chaînes du nombre et/ou du genre.

• En binôme : deux enveloppes qui contiennent les mêmes phrases, l’une avec le nom

principal au singulier, l’autre avec le nom principal au pluriel. Les phrases sont

découpées en groupes de mots. Ensemble, pour chaque enveloppe, les élèves doivent

reconstituer les phrases.

• Variante : même démarche, mais les phrases sont toutes dans la même enveloppe.

• En binôme ; sur le modèle des exercices 2 (substitution), 3, 4 et 5 (transformation),

développer les mêmes activités à partir de courts textes extraits de la première partie

du manuel. Support possible : manuel p. 11 « Je m’exerce », texte de Roald Dahl,

Matilda.

• En binôme : à partir du texte de l’exercice 3, remplacer les verbes de telle sorte que

l’on entende le pluriel du verbe (par exemple : miaule / descend Æ descendent ; jette /

promet Æ promettent, …).

Corrigés de tous les exercices : voir fichier « Corrigés »

7 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Orthographe Unités 1 à 6.

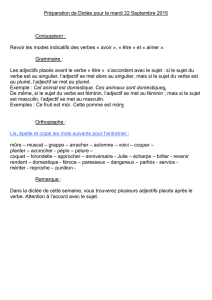

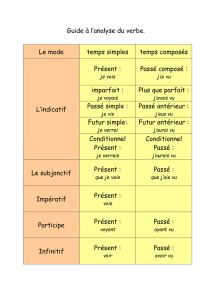

3 Accorder le verbe avec son sujet (1) (pp. 213-214)

Les objectifs

Accorder le verbe avec son sujet aux temps simples et aux temps composés.

Identifier et utiliser la marque de la troisième personne du pluriel du verbe (la chaîne du

nombre dans la phrase).

Repères théoriques

Une forme verbale varie en mode, en temps, en personne et en nombre ; seul le participe passé

varie en genre.

Ces variations constituent l’ensemble des formes conjuguées d’un verbe. La variation liée au

sujet concerne le choix de la personne et du nombre.

Les accords particuliers

– Avec plusieurs sujets, au singulier ou au pluriel, le verbe se met au pluriel : Alain mange un

sandwich. Æ Alain et Didier mangent un sandwich.

– Quand deux sujets au singulier sont coordonnés par « ou », le verbe s’accorde au singulier

ou au pluriel selon que le fait exprimé par le verbe concerne les deux sujets ou seulement l’un

des deux : Le père ou la mère aura la garde de l’enfant. (Il s’agit de l’un ou l’autre.) Le père

ou la mère seront autorisés à le voir. (Il s’agit de l’un et de l’autre.)

– Quand plusieurs noms sujets sont coordonnés par « ni », le verbe peut être au singulier mais

il est le plus souvent au pluriel quand « ni » est la négation de « et » : Ni l’un ni l’autre ne

viendront / viendra. (Ils ne viendront ni l’un ni l’autre.). Le verbe est au singulier quand « ni »

est la négation de « ou » : Ni l’un ni l’autre ne fera l’affaire. (Que ce soit l’un ou l’autre,

aucun ne fera l’affaire.)

– Quand plusieurs sujets sont repris par « nul », « rien », « tout », le verbe reste au singulier,

l’accord se fait avec le pronom indéfini : Le logement, la nourriture, le transport, tout est

prévu.

– Quand plusieurs sujets sont juxtaposés avec un effet de gradation, le verbe reste au singulier

: Un geste, un regard, un clin d’œil suffira.

Commentaires et démarche8

¬ J’observe

En fin de cycle 3, il faut toujours travailler l’identification du sujet. Il s’agit ici de :

– repérer le nom (ou son substitut) qui est le noyau du groupe sujet (Poser la question : Qui

est-ce qui… ? ou Qu’est-ce qui… ?) ;

– identifier la personne et le nombre.

Après analyse et explications éventuelles, le texte support de l’activité doit être l’occasion de

repérer les verbes et leurs sujets respectifs. On trouve :

– un sujet inversé (ligne 1) ;

– des groupes nominaux sujets avec nom au singulier + nom au pluriel (le grand-père des

enfants) et inversement (les frères de Vanessa) ;

– des séquences sujet-verbe simples au singulier et au pluriel.

La recherche collective : établir un relevé au tableau des formes verbales accompagnées de

leur sujet. On remarquera que le texte contient des verbes conjugués à un temps simple

8 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%