(Applicable à la rédaction du Dictionnaire alphabétique et

1

CAHIER DE NORMES

(Applicable à la rédaction du Dictionnaire alphabétique et analogique

du française des activités physiques et sportives)

Sommaire

I. Macrostructure

1. Corpus

2. Nomenclature

2.a. Lemmatisation des unités lexicales simples

2.b. Lemmatisation des unités polylexicales

2.c. Lemmatisation des composés et des dérivés

2.d. Lemmatisation des homonymes et des homographes

2.e. Emprunts, sigles et abréviations

2.f. Orthographe

II. Microstructure

1. Structure de l’article et métalangage

1.a. Catégorie grammaticale et domaine

1.a.1. Substantif

1.a.2. Verbe

1.a.3. Adjectif

1.a.4. Adverbe

1.a.5. Domaine

1.b. Polysémie et définitions

1.c. Exemples

1.d. Synonymes et mots de sens voisin

1.e. Termes complexes, lexies composées, dérivation

1.f. Systèmes de renvois (structure du domaine)

2

I. Macrostructure

Le dépouillement du corpus conduira à la lemmatisation de plus de 15 000 unités

lexicales, toutes catégories grammaticales confondues ; ce chiffre dépasse de loin les

mot-vedettes des dictionnaires du sport publiés jusqu’alors.

1. Corpus

C’est à partir d’un corpus d’exemples issus de plusieurs sources que nous avons procédé

à la constitution de la nomenclature de notre dictionnaire.

Les termes apparaissant comme entrées sont d’abord extraits d’ouvrages techniques

consacrés aux activités physiques et sportives, à la condition physique, à la médecine du

sport, au sport scolaire, au sport loisir, aux jeux olympiques, totalisant environ 30% de

l’ensemble des entrées. S’y ajoutent la presse sportive – quotidiens et magazines tous

supports – les sources encyclopédiques et dictionnairiques papier et en ligne, la

transcription d’enregistrements audio et vidéo de commentaires d’événements sportifs,

cassettes vidéo, interviews sur le terrain, sites Internet à vocation sportive.

Dans le détail, notre corpus a été constitué à partir des sources suivantes :

1) Dictionnaires généraux

2) Dictionnaires spécialisés, dont

a. Dictionnaires généralistes

b. Dictionnaires et ouvrages encyclopédiques consacrés à des sports

spécifiques

3) Revues spécialisées, dont

a. Revues sportives généralistes

b. Revues sportives consacrées à des sports spécifiques

4) Ressources sur la toile, dont

a. Sites sportifs généralistes

b. Sites sportifs consacrés à des sports spécifiques

c. Blogs et forums de discussion

Ces sources sont donc, du point de vue de leur support, de deux types différents :

1) papier

2) électroniques

Cette dernière distinction acquiert son importance relativement aux moyens d’exploi-

tation du texte. Ainsi avons-nous envisagé deux démarches pour le dépouillement. En

particulier, les sources disponibles uniquement sur support papier feront l’objet d’un

dépouillement « classique » : les exemples contenant le lemme seront transcrits à

l’intérieur de la fiche terminologique, sur une longueur de cinq lignes, et insérés, par la

suite, dans un fichier électronique permettant une analyse par le concordancier.

Les textes disponibles sur support électronique seront exploités tels quels, dans leur

totalité, afin d’en extraire, avec l’aide d’un concordancier, les informations morpho-

syntaxiques et statistiques nécessaires ; c’est seulement par la suite que nous

3

procéderons au découpage du texte pour en isoler les exemples du format et de la

longueur nécessaires.

Si les trois premiers types de documents peuvent se présenter sur support papier ou

électronique, les ressources sur la toile (documents de type 4) se présentent uniquement

sur support électronique.

Ainsi avons-nous créé un ensemble de données logiquement reliées et accessibles par

logiciel, c’est-à-dire par un outil d’extraction d’informations de corpus électroniques (en

particulier un analyseur morphosyntaxique et concordancier) pour aboutir ensuite à la

création de fiches terminologiques.

2. Nomenclature

C’est à partir du dépouillement du corpus que nous allons constituer la nomenclature du

dictionnaire, qui comportera, selon une première estimation, plus de 15.000 entrées

relevant d’environ 250 disciplines. Un dictionnaire de la langue des sports, que nous

devons à Georges Petiot (Le Robert des sports. Dictionnaire de la langue des sports,

Paris, Le Robert, 1982) dénombrait environ 5 000 entrées et sous-entrées. Nous avons

ainsi décidé d’augmenter considérablement la nomenclature de ce dernier dictionnaire, à

partir notamment des occurrences extraites de notre corpus, en incluant des termes qui

sont trop spécialisés pour figurer dans les dictionnaires usuels, ou trop peu spécialisés

pour les lexiques ou glossaires. Autrement dit, nous rendrons compte aussi d’une ‘zone’

qui est souvent exclue des dictionnaires traditionnels ou des dictionnaires spécialisés, ce

qui fait de notre dictionnaire un outil à vocation mixte.

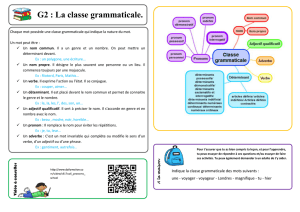

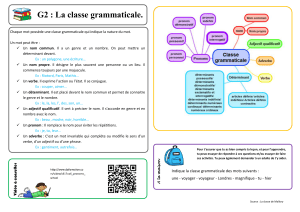

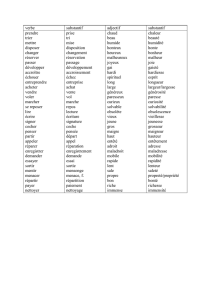

Les mots-vedettes ainsi lemmatisés appartiennent à toutes les catégories grammaticales :

substantif (75 % environ), verbe (13,5 % environ), adjectif (10 % environ), adverbe (1,5

% environ), auxquels nous avons ajouté quelques prépositions.

2.a. Lemmatisation des unités lexicales simples

Puisque ce dictionnaire se veut hautement représentatif du domaine des activités

physiques et sportives, nous avons décidé de lemmatiser automatiquement toutes les

entrées lexicales paraissant dans au moins trois exemples du corpus; pour ce qui est des

hapax et des entrées lexicales ayant deux seules occurrences, il faudra vérifier leur

présence sur la toile et dans les principaux dictionnaires spécialisés de référence pour

qu’ils puissent intégrer notre nomenclature. En particulier, pour les entrées lexicales

ayant deux occurrences, leur présence dans au moins un autre contexte, où le terme

assume le même signifié, constitue une condition suffisante pour qu’elles fassent partie

de la nomenclature. Pour les hapax, à la recherche de l’entrée lexicale dans des

exemples sur les sites Internet (au moins trois occurrences) nous ajoutons, comme

condition nécessaire, la présence dans au moins un dictionnaire de spécialité de

référence, glossaire ou répertoire de termes.

2.b. Lemmatisation des unités polylexicales

La nomenclature ne se composera pas uniquement d’unités simples, mais également

d’unités polylexicales (syntagmes nominaux et verbaux). Bien que les expressions ou

séquences figées et les syntagmes trouvent leur place dans la microstructure, il résulte,

d’un premier dépouillement du corpus, des unités polylexicales qui, de par leur

fréquence, nous paraissent particulièrement significatives et dignes de faire partie, en

tant que mots-vedettes, de la macrostructure. La fréquence n’est pourtant pas le seul

critère à partir duquel nous allons lemmatiser des unités polylexicales : il se peut que

4

quelques-unes de ces unités ne se trouvent pas dans un article et ce parce que, pour la

plupart des cas, le mot-tête de ces syntagmes appartient à la langue générale. En effet

les occurrences appartenant à la langue générale ne peuvent faire partie de la

nomenclature que si elles possèdent un sens qui renvoie à la langue de spécialité. Or,

puisque ce n’est pas le cas pour toutes les entrées lexicales dénombrées, certaines

d’entre elles, qui assument un sens dans la langue des activités physiques et sportives

uniquement dans un contexte figé, rentrent ainsi de droit dans la nomenclature sous

forme de locutions. À côté de la fréquence et de l’absence à cause de l’appartenance à la

langue générale, il existe un troisième critère pour la lemmatisation des séquences

figées dégroupées de l’entrée principale : si le syntagme nécessite une description

particulière du signifié, pour la plupart des cas d’ordre encyclopédique, il fera l’objet

d’une entrée à part. C’est le cas, par exemple, des syntagmes boule bretonne e boule

lyonnaise qui, à cause de l’extension de la description à visée encyclopédique, ne seront

pas décrites dans la rubrique syntagmatique de l’entrée boule.

Pour ce qui est du classement par ordre alphabétique de l’unité polylexicale, si les

syntagmes nominaux ne posent aucun problème, les syntagmes verbaux, eux, peuvent

présenter deux cas différents : les locutions ou séquences figées à proprement parler et

les constructions nominales à verbe support. Dans le premier cas, les unités lexicales

seront classées à partir de leur mot-tête (pour reprendre le SN boule bretonne, il sera

classé à partir de boule) alors que dans le second, en raison de la faible valeur

sémantique et dénotative du verbe, elles seront classées à partir du substantif

complément du SV (par exemple, la construction nominale à verbe support faire

l’amour, dans son emploi figuré, utilisée dans le domaine du football, sera classée

comme amour (faire l’)).

2.c. Lemmatisation des composés et des dérivés

La lemmatisation des mots composés et des dérivés suit un critère simple, clair et

transparent : n’ayant pas prévu de sous-vedettes dans notre nomenclature, ces unités

lexicales rentrent de droit dans la nomenclature. Ainsi, du point de vue du paradigme

dérivationnel, nous avons fait le choix de dégrouper les unités lexicales ayant la même

racine : en témoigne l’ensemble formé par talon, talonnade, talonnage, talonner,

talonneur, talonnière.

2.d. Lemmatisation des homonymes et des homographes

Plusieurs unités lexicales peuvent se présenter sous la même forme tout en ayant deux

sens différents (homonymes) ou tout en appartenant à deux catégories grammaticales

différentes (homographes). Si, pour les homonymes, la question de la séparation des

entrées lexicales n’est pas immédiate, et demande un ensemble de réflexions affectant la

lexicologie et la sémantique lexicale, pour les homographes, la distinction est plus

transparente à cause de l’appartenance à deux catégories grammaticales différentes, ce

qui paraît évident du point de vue syntactique.

Nous avons choisi, dans le cas des homonymes, de procéder à la séparation des entrées

lexicales sur la base d’un critère référentiel : le renvoi à des référents différents,

appartenant pour la plupart des cas à des domaines distincts, a constitué la condition

suffisante au dégroupement des entrées lexicales ; ce critère, que nous avons emprunté à

la sémantique référentielle, dépend évidemment, en amont, d’un principe qui se trouve à

la base de la sémantique componentielle : du point de vue du signifié, les deux entrées

lexicales n’ont pas de sèmes en commun ou, éventuellement, n’en ont qu’un seul. Par

5

conséquent, l’absence de continuité entre un sens et l’autre justifie la séparation des

entrées lexicales en deux mots-vedettes distinctes (ex. : aile1, aile2).

Concernant les entrées lexicales appartenant à deux catégories grammaticales

différentes, il est nécessaire d’envisager cinq cas distincts :

1. adjectif et participe passé

2. adjectif et participe présent

3. adjectif et substantif

4. substantif et adverbe

5. substantif et verbe

La distinction entre participe passé et adjectif (ex. : aligné) ou participe présent et

adjectif (ex. : amincissant), ainsi que celle entre adjectif et substantif (ex. : alezan) est

une distinction fonctionnelle n’affectant aucunement le sens qui demeure le même pour

les deux catégories grammaticales ; si la distinction entre adjectif et participe présent ou

participe passé est d’ordre étymologique, celle qui concerne le substantif et l’adjectif

dépend du glissement métonymique de la catégorie grammaticale de l’adjectif à celle du

substantif. Les entrées lexicales homographes ont été ainsi réunies sous la même entrée

lexicale.

La même démarche a été suivie pour les entrée lexicales qui peuvent être soit des

substantifs soit des adverbes (ex : avant), le continuum sémantique étant garanti, comme

pour le cas des entrées lexicales adjectifs/substantifs, par le glissement métonymique de

la catégorie grammaticale de l’adverbe à celle du substantif.

Seuls les homographes de type substantif et verbe (ex : chasser1[n.m.] et chasser2[ver.])

ont été dégroupés dans la nomenclature. La raison en est que le substantif renvoie à une

seule acception relevant du domaine de la boxe française, alors que dans la polysémie

du verbe aucune acception n’est reliée à ce même domaine ; par respect donc pour la

logique référentielle suivie pour les autres homographes, les deux catégories

grammaticales feront l’objet de deux articles différents.

2.e. Emprunts, sigles et abréviations

Le français du sport a contracté de nombreuses dettes envers les langues étrangères, et

notamment envers l’anglais. Les emprunts de forme, mots étrangers entrés dans la

langue française, seront retenus dans la nomenclature dans la forme dans laquelle ils

apparaissent dans le corpus et classés, du point de vue morphologique, suivant les

mêmes critères que nous avons établis pour les mots français : les mots composés et les

expressions ou séquences figées (ex : beach rugby, beach-tchoukball etc.) seront traités

dans des articles à part.

La nomenclature sportive se compose d’un ensemble de sigles et d’abréviations

apparaissant avec une certaine fréquence dans le corpus et ne pouvant, de ce fait, être

négligés. Si les principaux sigles concernant les associations internationales des sports

font l’objet d’une annexe à part, les sigles (ex : C.P.T. pour capacité pulmonaire totale)

et les abréviations concernant les activités physiques et sportives ainsi que le domaine

de la médecine du sport seront lemmatisés.

2.f. Orthographe

Pour certaines entrées lexicales lemmatisées nous avons choisi de rendre compte, le cas

échéant, de la double orthographe : il s’agit, en particulier, des mots composés dont

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%