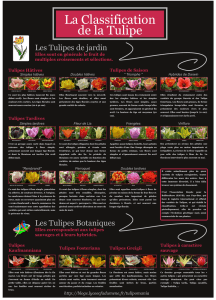

Etude des Tulipes de France et de Suisse

-

284

-

Bull

: mens

. Soc

. linn

. Lyon,

1996, 65 (9)

: 284-295

.

Etude des Tulipes de Franc

e

et de Suiss

e

A survey of french and swiss species of

Tulip

a

Jean Prudhomm

e

38

bis avenue Gambetta, 69250 Neuville sur Saône

.

Existe-t-il en France et dans l'Europe de l'Ouest un jardin

qui

n

e

possède pas quelques tulipes, parmi les centaines de variétés offertes pa

r

les horticulteurs, qui parviennent à modifier à l'envie les formes et le pane l

des couleurs des innombrables échantillons proposés

?

Si nous feuilletons les flores de France, les flores régionales ou départe

-

mentales, nous trouvons d'abord les tulipes « sauvages » avec

Tulipa sylvestre

s

L

. à corolle jaune lavée de vert extérieurement, et

Tulipa australis

Link

à

corolle jaune lavée de rouge en dehors

. La première était répandue dan

s

toute la France (haies, vignes, cultures, bordure des prairies saines,

.

.

.) ave

c

une sous-espèce provençale,

Tulipa gallica

Loisel, à valeur incertaine ca

r

uniquement différenciée par la taille des pièces florales

.

Tulipa australis

d

u

S

.E

. de la France possède une forme (variété, sous-espèce ?) montagnard

e

Tulipa alpestris

Jordan, qui fleurit à la fonte des névés, avec de nombreuse

s

variations intermédiaires entre le type et le taxon alpin selon l'altitude

.

Le premier élément s'ajoutant à nos tulipes sauvages que nous donn

e

la littérature est la tulipe de Perse

:

Tulipa clusiana

D

. C

., probablemen

t

originaire d'Iran, où elle fleurit en grande abondance, en avril

. Nous penson

s

qu'elle a suivi les civilisations, (Phéniciens, Grecs, Romains

. .

.) vers 1"oues

t

jusqu'en Provence et en Espagne, où on la trouvait dans bon nombre d

e

cultures

.

Autre cortège de tulipes introduites, les paléo-tulipes

(LEVIER,

1895) qu

i

abondaient dans les champs cultivés du Midi et du nord de l'Italie jusqu'a

u

milieu du XX

e

siècle

. Elles sont caractérisées par des bulbes laineux, un

e

multiplication stolonifère et une stérilité sans doute permanente (polle

n

stérile de 60 à 80 %)

. Il s'agit dans l'ordre de la floraison de

:

Tulipa lortetii

Jorda

n

Tulipa agenensis

D

. C

.

(=

T

. oculus-solis

St-Amans

)

et

Tulipa praecox

Ten

.

(=

T

. raddii

Reboul

)

Accepté pour publication le 12 juin 1996

.

- 285

-

Certains auteurs ont intégré

T

. lortetii

dans

T

. agenensis

;

l

'

examen de

s

deux taxons sur le terrain prouvent qu'ils n'ont aucun lien

. Personnellement

,

nous avons communiqué la seule station relictuelle de

Tulipa lortetii

qu

i

subsiste encore au Conservatoire Botanique National de Porquerolles pa

r

l'intermédiaire de Philippe GiLL

.oT et de Luc

GARRAUD

qui nous ont accom-

pagné sur le terrain (station reconnue en

1958)

.

A cette époque, dans les vignes et cultures,

T

. lortetii

fleurissait abon-

damment ainsi qui dans d'autres stations plus ou moins voisines aujourd'hu

i

disparues (abandon des vignobles, lotissements

. .

.)

.

Elles sont originaires du sud-ouest asiatique, du Moyen Orient et d

u

Turkestan et se sont peu à peu naturalisées autour du Bassin méditerranée

n

en fonction de l'extension des cultures, notamment dans le Midi de la France

,

la vallée du Rhône et le nord de l'Italie

.

Pour terminer, le groupe important des néo-tulipes

(LEVIER 1884)

qu

e

certains auteurs intégrent dans une même espèce collective Tulipa gesnerian

a

Linné

(1755)

et qui sont, pour partie, à l'origine des innombrables forme

s

horticoles

. Fertiles, elles peuvent s'hybrider en culture proche et donne

r

naissance, par exemple dans le vieux cimetière de St Jean de Maurienne

,

à des éléments bizarres indéterminables

. Citons donc nos tulipes de Savoi

e

(plus une de Guillestre)

.

Tulipa aximensis

Perrier et Songeo

n

Tulipa billietiana

Jorda

n

Tulipa didieri

Jorda

n

Tulipa marjoletti

Perrier et Songeon

(=

T

. perrieri

Marjollet

)

Tulipa mauriana

Jorda

n

Tulipa rnontisandrei

J

. Prudhomm

e

Tulipa planifolia

Jordan

(T

. sarracenica

Perrier de la Bathie n'es

t

qu'une forme terminale irrégulière en année de floraison anor-

malement prolongée

)

Tulipa platystigma

Jorda

n

avec, hors de France

,

Tulipa grengiolensis

Thommen, du Valai

s

Tulipa etrusca

Levier, e

t

Tulipa maleolens Reboul, de Toscane

,

Tulipa fransoniana

Parl

.

,

Tulipa serotina

Reboul

,

et

Tulipa strangulata

Reboul, de Florence et de quelques autre

s

localités italiennes

.

Nous ignorons la situation actuelle de ces tulipes italiennes, mais l

a

tulipe du Valais et toutes nos tulipes savoyardes, ainsi que celle de Guillestr

e

ont été sauvées, bien qu'une partie d'entre elles n'existe plus aujourd'hu

i

sur le terrain

. Le Conservatoire Botanique de Gap assure la gestion de toute

s

nos néo-Tulipes

.

Bull

. mens

. Soc

. linn

. Lyon, 1996, 65 (9)

.

- 286

-

Nous continuons d'assumer la même permanence à titre personnel depui

s

une trentaine d'années

.

Des formes très proches subsistent encore au Moyen Orient et en Ira

n

mais aucune totalement identique

. Microendémisme progressif au cour

s

des siècles et surtout importantes modifications climatiques au cours de

s

deux derniers millénaires sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (cf

.

Babylone ou les villes romaines du sud-tunisien, en plein désert aujourd'hui)

,

qui ont dû modifier totalement le tapis végétal avec de nombreuses dispari-

tions d"espèces

.

La littérature a beaucoup écrit sur l'origine de nos tulipes de Savoie

.

Un certain nombre d'éléments sont précis et indiscutables

:

A.

Elles se rencontraient toutes autour d'Aime en Tarentaise et d

e

St Jean de Maurienne (plus une près de Guillestre), dans les moissons o

u

autres cultures avec labourage annuel ou au moins régulier

.

B.

Elles se multipliaient abondamment par bulbilles en donnant dan

s

une même localité précise de très nombreux clones sans que l'on constat

e

jamais in situ la moindre hybridation

. Populations homogènes réduites e

n

surface et suffisamment éloignées les unes des autres

.

C.

Autour d'Aime et d'Hermillon certains sites, autrefois en culture

,

portent le nom de « la Safranière »

. D'après

CARIOT, 6

e

édition, 1879, le safra

n

était encore « cultivé en grand dans certaines localités » au XIX

B

siècle e

t

« subspontané en Maurienne et à Aime »

.

D.

Les tulipes de Savoie existent chez nous depuis plusieurs siècle

s

(voir sculptures de la charpente des chapelles au Mont-André et à Aime)

.

Dans ces conditions, nous partageons entièrement le point de vue d

e

PERRIER DE LA BATHIE (1928)

:

Nos tulipes « auraient été importées par le

s

Sarrasins avec des bulbes de safran

(Crocus

sativus) dont ils auraient intro-

duit la culture en Savoie lors de leur invasion vers le milieu du VIIIO siècle

.

. .

Il est un fait qui m'a toujojurs frappé, c'est la coexistence dans les même

s

lieux de nos tulipes et des anciennes cultures de safran

. Cette plante a ét

é

cultivée en Savoie jusqu'au

. .

. XIX

e

siècle sur quelques coteaux bien ensoleil-

lés de la Tarentaise et de la Maurienne qui ont conservé longtemps des trace

s

de ces anciennes cultures

.

A Aime, un mas porte encore le nom de Safranier

. En

1860,

j'y ai récolt

é

dans les champs quelques bulbes qui ont fleuri dans mon jardin »

.

.

.

ALLIONI

l'indique comme subspontané à st Martin de Maurienne

.

GAUDI

N

cite le safran à Sion (Valais)

.

.

.

En résumé, il est certain que partout, et là seulement où l'on trouv

e

ces tulipes, le safran a été cultivé

. Tout porte donc à penser que ces deu

x

plantes ont été importées ensemble, au moins en Savoie et dans le Valais

.

Nous n'avons rien à ajouter

.

Abordons la description précise de chaque taxon avec photos à l'appui

.

Tulipa sylvestris

L

. (pl

.

I

)

Elle reste la tulipe la plus répandue sur la presque totalité du so

l

français malgré la dégradation régulière de son habitat

. Bulbes ovoïdes

,

peu volumineux, stolonifères (quoi qu'en dise Roux)

. Tige dressée, souple

-

287

-

de 20

à

30 cm, 3 à 4 feuilles peu glaucescentes, lancéolées linéaires, aiguës

.

Fleur de

3,5 à

5 cm de long, parfois odorante en station très éclairée, penchée

,

à peine ouverte en début de floraison

.

Divisions acuminées jaunes à l'intérieur, lavées de vert à l'extérieur

,

plus ou moins glabres

; les intérieures irrégulièrement barbues à la base

.

A maturité, le périgone s'ouvre, les divisions redressent leurs pointes e

t

parfois les enroulent en arrière

.

Etamines à filets et anthères jaunes

. Ovaire réduit, à petit stigmate

.

Fertile

.

Il existerait une ssp

.

gallica

Loisel à description uniquement basée su

r

la taille des pièces florales

. Cette sous-espèce est décrite par

JAUZEIN

ave

c

les caractères suivants

: « Taille maximale

: 40 mm pour les tépales, 18 m

m

pour les étamines

. .

. Tépales internes de moins de 16 mm de large

. Capsul

e

de moins de 28 mm

. Tunique des bulbes moins poilue au sommet »

.

Les données de la littérature sont contradictoires pour ce taxon

.

GAUTIER

(1895) (Pyrénées Orientales),

MOLINIER (1980) (Bouches-du-Rhône)

,

GIRERD

(1990) (Vaucluse) ne la mentionnent pas

.

LORET

et

BARRANDON

indi-

quent une ssp

.

australis

(=

T

. gallica

Lois

. =

T

. celsiana

Gren

. et Godron

.

T

. australis

Link) A C dans l'Hérault

. Une telle confusion taxonomiqu

e

fait naître une belle incertitude pour le taxon indiqué

. Seuls

ALBERT

e

t

JAHANDIEZ

(1908), pour le Var, donnent des indications claires

: une seul

e

station à Aiguines pour

T

. sylves tris

type et plus de 13 stations sur le dépar-

tement pour T

. gallica

Lois

. «

(=

T

. australis

Loret et Barrandon) »

. L

a

synonymie assombrit un peu son propos

. La grande majorité des tulipe

s

jaunes, verdâtres extérieurement, serait donc dans le Var,

Tulipa gallica

Lois

.

Nous restons quand même perplexe car

Tulipa sylves tris

(bulbes origi-

naires de champs près d'Aime, Savoie) est depuis une vingtaine d'année

s

dans mon jardin et s'étend un peu plus chaque année avec des fleur

s

atteignant 4 cm à 4,5 cm sur sol meuble aéré mais à fleurs dépassant

à

peine 3 cm, 3,5 cm dans l'allée de terre et d'herbe piétinée

.

Tulipa australis

Link (pl . I

)

Petit bulbe ovoïde, stolonifère

. Tige de 15 à 30 cm dressée mais trè

s

souple, même fragile, plus longue que les feuilles, celles-ci au nombre de 3

,

4, rarement 5, très glaucescentes, lancéolées linéaires, aiguës

.

Fleur de 2,5 à 4 cm de long souvent dressée à la floraison, s'ouvran

t

peu à maturité

. Divisions elliptiques acuminées, jaunes à l'intérieur de l

a

corolle, les extérieures teintées de rouge sur le dos, les intérieures que l'o

n

aperçoit à peine restant jaunes, à base visiblement barbue

.

Filets, anthères et pollen jaunes

. Ovaire et stigmate très petits

.

Existe abondamment dans le midi méditerranéen (pelouses, garrigues

,

bois clairs,

.

.

.)

. Remonte jusque dans les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche

,

l'Aveyron, le Cantal et même le Maine-et-Loire

.

Il existe une race (le mot variété conviendrait-il mieux ?)

Tulipa alpestri

s

Jord

. et Fourr

. à tige plus courte ne dépassant pas les feuilles, à division

s

toutes brun-rougeâtre à l'extérieur et ciliées-barbues à la base

. Corolle plu

s

petite

. Anthères jaunes également

. Fleurit à la fonte des névés peu aprè

s

les Crocus

. Mise en synonymie du type par beaucoup d

'

auteurs

.

PERRIER DE L

A

BATHIE

ne cite en Savoie que

Tulipa alpestris

Jord

. et Fourr. Voici notr

e

opinion personnelle sur un exemple hélas unique

:

Bull

.

mens

.

Soc

.

lion

. Lyon,

1996, 65 (9)

.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%