LES COMPLETIVES

Envoyé par Christophe. LES COMPLETIVES

Propositions qui se substituent à des GN constituants de GV ou plus rarement sujets, CDN ou

cplt de l’Adj. On distingue les complétives introduites par que (conjonctives), les

constructions infinitives et les constructions interrogatives ou exclamatives.

Ttes peuvent être substituées par 1 GN

être coordonnées entre elles par de ou ni

complétives introduites par QUE

Cplts directs du V ( se réfèrent à des actes psychologiques, et ont dc des sujets

humains ; st pronominalisables par le)

Suites de formes impersonnelles (dépendant de vbes ou locutions verbales

impersonnelles ; dépendant d’une construction verbale attributive ; dépendant d’un

présentatif)

Sujets (au subjonctif et en tête de P)

Cplts indirects introduits par de ce que, à ce que

Cplts de N et d’ Adj

Détachées (annoncées ou reprises par un Pn neutre ou un GN

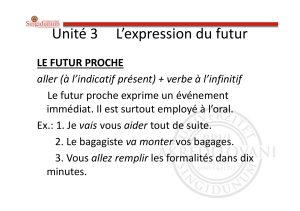

Constructions infinitives

On peut mettre en relation des syntagmes dont la tête est un infinitif (sauf inf substantivés ou

auxilliés) avec une autre structure conjonctive complétive ou circonstancielle. L’infinitif a un

sujet réalisé ou non et peut recevoir les mêmes types de cplts que ttes les formes verbales.

La construction infinitive fait apparaître le contenu propositionnel de la subordonnée comme

directement dans le champ du verbe régissant ou plus particulièrement de son sujet, alors que

la conjonctive disjoint plus nettement les deux propositions.

Qd les 2 constructions st correctes, l’intérêt de l’infinitive est de réduire l’ambiguïté, être

économique, elle est cepdt obligatoire en cas de co-référence des sujets.

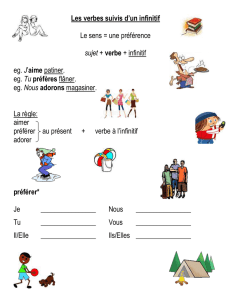

Infinitif dt le sujet est identique à celui du V de la principale

Infinitif dt le sujet est différent de celui du V de la principale

Infinitif dépendant d’un tour impersonnel

Infinitif sujet

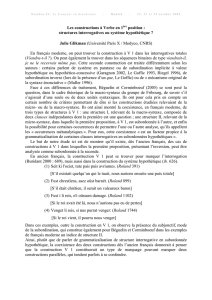

Constructions interrogatives

Il s’agit de transposition de P interrogatives, sur le plan sémantique, elles réfèrent à un savoir

en suspens

Interrogation totale (conj si pr introduire la sub)

Interrogation partielle

- interrogation porte sur un animé (introduite par le pn qui ; si interrogation

porte sur un attribut, l’inversion du sujet est obligatoire)

- interrogation porte sur un non-animé (introduite par le démonstratif ce suivi de

qui ou que)

- interrogation porte sur les circonstances

Constructions exclamatives

Pt être transposée et prendre la forme d’une proposition sub cplt d’objet d’1 verbe principal

1

/

1

100%