télécharger cet article - l`Institut d`Histoire sociale

A

UCUN LEADER OCCIDENTAL, sauf Ronald Reagan, comme on l’a vu ce matin, ne

s’attendait à l’effondrement du régime communiste. Mais pour la plupart des

Occidentaux, la fin de la guerre froide et la libération de l’Europe de l’Est ont

été une heureuse surprise. Pas pour les dirigeants français de l’époque. Ceux-ci trou-

vaient en effet leur compte dans le monde bipolaire qui préservait la division de

l’Allemagne tandis que la compétition entre les deux superpuissances leur donnait un

sentiment d’importance auquel leur poids réel dans les relations internationales ne

leur permettait pas de prétendre.

Je vais donc examiner la réaction des dirigeants français face à Gorbatchev et

l’évolution de la position de la France face à celle de l’URSS.

L’annonce des réformes gorbatchéviennes est plutôt bien reçue à Paris par la

classe politique et plus précisément par les dirigeants socialistes de l’époque. Aux yeux

du président Mitterrand, pétri d’une certaine tradition russophile française (je cite

Hubert Védrine) : « La perspective d’une URSS ralliée au socialisme à visage humain

avait tout pour plaire […] L’hégémonisme américain était une autre raison en 1985

de retrouver à l’Est de l’Europe un contrepoids, un partenaire fréquentable (c’était un

point important que l’URSS devînt fréquentable !), forte et équilibrante ».

Les considérations idéologiques sont donc importantes pour un Président élu en

1981 sur un programme de rupture avec le capitalisme et dont le grand dessein est de

construire une communauté européenne à vocation socialiste. Je cite encore Hubert

Védrine : « Une vraie modernisation de l’URSS, à condition qu’elle aille loin, lèverait la

contradiction entre socialisme et liberté qui crucifie depuis le début du (XXe) siècle, la

gauche ». L’intérêt de la perestroïka durant ses premières années est là. On peut dire

que longtemps, les dirigeants français se sont aveuglés sur les conséquences prévisibles

N° 39

1989 et la politique étrangère de la France

Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Sorbonne.

par

$"'# %#!

#%% $

de la perestroïka gorbatchévienne. Le but de la diplomatie française était la construc-

tion d’une Europe de l’Ouest intégrée, de tendance socialiste, dominée par le couple

franco-allemand, lui-même dominé par la France. Le slogan favori de la diplomatie

française d’alors – « Surmonter Yalta » – voulait surtout dire « Débarrasser l’Europe

occidentale de l’influence délétère du libéralisme anglo-saxon », y compris dans

l’audio-visuel. J’ai lu les archives Gorbatchev et je m’appuie sur elles pour cette inter-

vention. Les Français étaient littéralement obsédés en 1988 par le projet d’associer

l’URSS à la création d’une télévision européenne, qui serait donc dirigée contre l’in-

fluence anglo-saxonne. Anti-américaine, en un mot. Cette conception mitterran-

dienne n’était pas incompatible au fond avec le projet de « Maison commune euro-

péenne » de Gorbatchev, fondé sur un socialisme rénové, même si au début, d’ailleurs,

les dirigeants français ont soupçonné Moscou d’avoir lancé ce projet de Maison

commune européenne en vue de torpiller les projets d’union politique et monétaire

des douze et si, pour cette raison, ils avaient été quand même assez méfiants.

Cependant, le président Mitterrand, en 1987 encore, déclarait que l’Europe de

Yalta, qui durait depuis 43 ans, allait exister encore 25 ans. Au contraire, le chancelier

Kohl était déjà conscient que quelque chose était en train de bouger à l’Est. En 1987, il

déclare ainsi à Mitterrand : « Si Gorbatchev reste, il aura l’idée d’appeler à une

neutralisation de l’Allemagne ». On a donc déjà en Allemagne le sentiment que la

question allemande va être rouverte alors que Mitterrand est fermement convaincu,

lui, que les changements introduits par Gorbatchev n’apporteront pas de bouleverse-

ments géopolitiques.

Pour le président Mitterrand et ses proches, la crise de l’URSS a cependant été très

tôt envisagée sous l’angle de ses retombées sur la question allemande. C’est même la

question essentielle aux yeux des dirigeants français, la question idéologique passant

au second plan face à cette préoccupation.

Dès 1985, Mitterrand avertit Gorbatchev : « Je ne peux pas souhaiter la reconstitu-

tion d’un pôle dominant au centre de l’Europe. » Les dirigeants français s’inquiètent

d’abord d’un renforcement de la RFA grâce à l’ouverture de l’Europe de l’Est. « Que faire

de l’Europe avec l’Est, se demande Jacques Attali le 11 juillet 1988. Nous n’avons aucune

raison de laisser les Allemands y mener seuls une politique dynamique. » Donc, les

Allemands, sensibles à ces inquiétudes françaises offraient à la France une Ostpolitik

commune franco-allemande, mais ces offres vont susciter la méfiance à Paris :

l’Allemagne ne voulait-elle pas exploiter les bonnes relations franco-polonaises tradi-

tionnelles à son profit ? Paris décide donc de mettre en œuvre une Ostpolitik à la fran-

çaise qui se traduira par une série de voyages du Président français en Europe de l’Est.

Durant cette période de 1988, Mitterrand était toujours persuadé que les Soviétiques ne

& &

au tom Ne 20 09

consentiraient jamais à la

réunification de l’Allemagne

et il ne craignait pas le

rapprochement germano-

soviétique qui, à ses yeux ne

pouvait que rendre

l’Allemagne moins atlantiste

et donc jouer un rôle, positif

à ses yeux .

Voici ce qu’il déclare en

octobre 1988 : « Le rappro-

chement entre l’URSS et la

RFA ne représente guère

d’inconvénients majeurs et présente quelques avantages : en Allemagne, le nationa-

lisme passe par le neutralisme pour éviter la dépendance à l’égard des États-Unis. »

Après avoir rencontré le Président français le 25 novembre 1988, Gorbatchev fait

une analyse très pertinente devant le politburo. Je le cite : « Mitterrand n’essaie pas de

nous éloigner de la RFA ou de l’Italie. Tout cela nous donne une plus grande marge de

manœuvre sur le continent européen. Il voit que les Américains nous cherchent noise

en Europe de l’Est. Il nous dit en substance : ensemble, unissons l’Europe. On sent

qu’il a une dent contre les États-Unis. Les Français collaborent étroitement avec Kohl,

mais le chauvinisme français est toujours là. Nous pouvons désormais dissuader Bush

de vouloir faire pression sur la Russie ». Au fond, à la veille du grand discours de

Gorbatchev de novembre 1988 où il va abandonner explicitement l’idéologie léni-

niste en politique étrangère, c’était une politique très traditionnelle que menait le

secrétaire général, et qui consistait comme d’habitude à utiliser les alliés européens

pour faire pression sur Washington.

À partir du moment où se dessine la perspective d’une réunification de

l’Allemagne, les dirigeants français vont faire preuve d’une surprenante persévérance

dans le Wishful thinking. Le 20 mai 1989, Bush et Mitterrand discutent pour la

première fois l’hypothèse d’une réunification allemande. C’est le moment où les

États-Unis, ayant analysé la situation en URSS, prennent la décision de soutenir à fond

le chancelier Kohl et l’Allemagne. C’est le moment du discours de Mayence, qui

marque une très importante évolution américaine. Mitterrand dit donc à Bush qu’il

ne croit pas à la réunification de l’Allemagne car « les Soviétiques s’y opposeront, y

compris par la force. Ce serait pour eux un casus belli ». En juillet 1989 il dit à Bush

que jamais l’URSS n’acceptera de relâcher son contrôle sur la Pologne : « cela la coupe-

1989 ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE

N° 39

#%% $

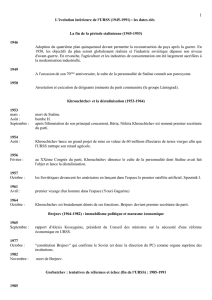

8 décembre 1987, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev

signent l’Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

© White House Photographic Office

rait de l’Allemagne de l’Est, à laquelle elle tient beaucoup – et nous aussi : il n’est pas

dans l’intérêt de l’Occident que la Pologne s’oppose à l’Union soviétique et à la RDA».

Ainsi, met-il Bush en garde contre cette politique très active que les États-Unis

lançaient en Europe de l’Est à ce moment-là. Pourtant, malgré ces déclarations, l’in-

quiétude monte chez les dirigeants français : en juillet 1989, Michel Rocard met en

garde Gorbatchev : « De même que nous devons agir avec précaution à l’égard des

pays d’Europe centrale en tenant compte de leurs liens avec l’URSS, de même l’URSS

doit faire preuve de prudence dans la question allemande, en évitant de rompre les

liens traditionnels. Autrement, l’Europe peut éclater. Ni vous ni nous n’y avons

intérêt… L’incertitude à propos de la question allemande nous inquiète. Les tenta-

tives de découpler l’Allemagne des trois puissances nucléaires seraient extrêmement

dangereuses ». En cela, l’attitude de François Mitterrand et des socialistes français est

très proche de celle de Margaret Thatcher. Le 1er septembre, Mitterrand essaie de

réconcilier le premier Ministre britannique qui s’alarme de la faiblesse de Gorbatchev

et lui dit que « jamais Gorbatchev n’acceptera une Allemagne unie dans l’Otan et que

jamais les Américains n’accepteront que la RFA sorte de l’Alliance. Alors ne nous

inquiétons pas. Disons que la réunification se fera quand les Allemands le décideront

mais en sachant que les deux grands nous en protégeront ». Mais quelques jours plus

tard, le 10 septembre 1989, Mitterrand commence à s’impatienter. Evoquant le

« désordre » dans le Pacte de Varsovie, il demande : « Combien de temps Gorbatchev

va-t-il tolérer cela ? Entre ce que Gorbatchev déclare et ce qu’il fait, le fossé se creuse.

À croire que son pouvoir est bien moindre que ce qu’il dit ». Les dirigeants français

commencent alors à s’apercevoir que Gorbatchev aussi est victime du Wishful thin-

king et qu’il surestime ses possibilités. Mitterrand est bien conscient que « la France

ne serait pas en mesure de s’opposer à la réunification si celle-ci se faisait » et il s’ac-

croche encore à l’espoir que Moscou y fera obstacle. Mais, malheureusement pour lui,

le 16 octobre, il apprend que Gorbatchev venait de faire savoir à la RFA que l’armée

soviétique n’interviendrait pas en cas de troubles. Mitterrand ne se résigne pourtant

pas : « Pour les Soviétiques le tabou, c’est l’appartenance au Pacte de Varsovie », dit-il

devant le Conseil des ministres du 18 octobre. C’est pendant cette période que Paris

revient à cette chimère de la diplomatie française : l’alliance franco-russe. Jacques

Attali proposa ainsi en ce mois d’octobre à Zagladine, l’expert auprès du Comité

central pour les affaires françaises, de recréer l’alliance franco-russe, y compris dans

sa dimension militaire, sous le camouflage de forces armées chargées de lutter contre

les catastrophes naturelles. Ce n’était pas des propos en l’air et on le trouve dans les

archives Gorbatchev, puisqu’un mois plus tard, le 29 novembre, François Mitterrand

avertit Gentscher : « Ou l’unité allemande se fait après l’unité européenne, ou vous

& &

au tom Ne 20 09

trouverez contre vous la triple alliance France-Angleterre-Russie et cela se terminera

par une guerre ». On le voit : c’est une position très dure, mais les Français étaient,

comme très souvent, emportés par leur Wishful thinking, notamment concernant

l’URSS. Ils ne comprenaient pas que Gorbatchev était lui-même sur une tout autre

longueur d’onde : pour lui, l’essentiel (et cela a toujours été ainsi dans la politique

étrangère soviétique), ce sont les relations germano-soviétiques. Les relations avec

Paris ne sont que des moyens de faire pression sur les uns ou les autres pour faire

progresser d’autres dossiers plus fondamentaux, c’est-à-dire les relations avec les

États-Unis et avec l’Allemagne. L’Union soviétique avait moins une politique euro-

péenne qu’une politique allemande. Pour Gorbatchev, l’essentiel est de garder de

bonnes relations avec Bonn. Le 3 novembre 1989, il déclare au politburo :

« L’Occident ne veut pas de la réunification de l’Allemagne mais souhaite que ce soit

l’URSS qui y fasse barrage. Ils vont nous pousser à la confrontation avec l’Allemagne

pour éviter un accord entre les Soviétiques et les Allemands ». Comme on peut le

constater, il n’était pas du tout sur la même longueur d’onde que les dirigeants fran-

çais et les Soviétiques ironisaient d’ailleurs notamment auprès des Américains,

concernant les efforts de la diplomatie française. Le 24 novembre, Attali entreprend à

nouveau Zagladine : « Notre tâche commune est de faire obstruction au processus de

réunification de l’Allemagne », lui dit-il. Le 6 décembre, il revient à la charge, toujours

devant Zagladine : « Le refus catégorique de l’URSS de s’immiscer dans les affaires

intérieures des pays frères, notamment dans le cas de la RDA, a interloqué les autorités

françaises. Elles se sont demandé si cela ne signifiait pas que l’URSS ne s’était pas déjà

rendue à l’idée de la réunification allemande et qu’elle n’entreprendrait rien pour s’y

opposer. Cette perspective a plongé les autorités françaises dans une peur proche de

la panique. La France est résolument opposée à la réunification de l’Allemagne,

même si elle comprend que celle-ci finira par arriver ». Cette réunification était donc,

comme le dit aussi Attali à Zagladine, un « cauchemar » pour les dirigeants français.

Vous avez tous entendu parler du voyage de Mitterrand à Kiev le 6 décembre

1989. Mitterrand y rencontre Gorbatchev. Il était alors furieux, sous le coup du

discours de Kohl du 28 novembre devant le Bundestag, discours dans lequel il annon-

çait son programme de réunification par étapes de l’Allemagne. Ce discours, Kohl

l’avait prononcé sans prévenir personne, ni ses alliés européens ni les Soviétiques ; et

ce qui stupéfie Gorbatchev, c’est que Kohl n’ait pas consulté l’URSS – ce qui montre à

quel point les relations germano-soviétiques étaient déjà étroites. Gorbatchev est

indigné de l’attitude cavalière de Kohl. Mitterrand veut alors profiter de ces bonnes

dispositions en plaidant pour le maintien des blocs et de l’ordre européen existant. Il

demande donc avec insistance à Gorbatchev ce qu’il compte faire. Mais là encore, il

1989 ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE

N° 39

#%% $

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%