UNIVERSITE PARIS-I-PANTHEON-SORBONNE - UFR d

UNIVERSITE PARIS-I-PANTHEON-SORBONNE - UFR d’économie – 2009-2010

Dossier préparé par Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN

Économie descriptive

DOSSIER 1. LA COMPTABILITE NATIONALE EST UTILE !

A préparer par écrit pour la première séance de TD.

L’objectif de ce dossier introductif est de vous montrer que la comptabilité nationale permet

de décrire utilement la plupart des phénomènes économiques et de les interpréter. Il doit être

préparé pour la première séance de travaux dirigés.

1 - La croissance économique et ses moteurs

Après avoir lu les extraits proposés, répondez aux questions.

Alternatives économiques – Les chiffres de l’économie 2009 (octobre 2008)

La croissance devrait plafonner à moins de 1% du PIB en 2008. L'activité a même été

négative au deuxième et au troisième trimestres 2008. Certes, l'économie française n'est pas

seule à plonger, mais est-elle plus solide que celle de ses voisins? La croissance du PIB au

cours de la dernière décennie montre que l'activité a progressé en France à peu près au même

rythme que dans l'ensemble de l'Union européenne à quinze ou qu'aux Etats-Unis. Il en est de

même de la productivité du travail. Pourtant, depuis quelques années, l'économie française est

à la peine, comme le montre la dégradation de son commerce extérieur.

INSEE conjoncture - Comptes nationaux - premier trimestre 2009 (mai 2009)

Au premier trimestre 2009, le produit intérieur brut (PIB) baisse de 1,2 % en volume. Les

dépenses de consommation des ménages maintiennent leur progression (+0,2 % comme au

trimestre précédent). La formation brute de capital fixe (FBCF) totale connaît un nouveau

recul (-2,3 % après -2,4 %). La chute du volume des échanges extérieurs se poursuit, qu’il

s’agisse des exportations (-6,0 % après -4,6 % au quatrième trimestre 2008) ou des

importations (-5,3 % après -3,0 %). Enfin, les variations de stocks contribuent pour -0,8 point

à la croissance du PIB, après -0,7 point au quatrième trimestre 2008. Comme chaque année

ces estimations intègrent les résultats de la campagne annuelle (2006-2008), qui engendrent

des révisions parfois importantes sur le passé. La croissance du PIB est ainsi révisée de -0,3

point au troisième trimestre de 2008 et de -0,4 point au quatrième trimestre. […]

INSEE Informations rapides - Comptes nationaux trimestriels - Premiers résultats du 2e

trimestre 2009 – (août 2009)

Au deuxième trimestre 2009, le PIB en volume [corrigé de l’inflation] augmente (+0,3 %),

après quatre trimestres consécutifs de baisse. L’acquis de croissance du PIB pour 2009

s’établit ainsi à -2,4 %.

Le rebond du PIB est notamment imputable à l’amélioration du solde du commerce extérieur.

En effet, les exportations croissent après la chute des derniers trimestres (+1,0 % après -7,1 %

au trimestre précédent), tandis que les importations reculent à un rythme moins soutenu qu’au

premier trimestre (-2,3 % après -5,8 %). La dépense de consommation des ménages accélère

légèrement (+0,3 % après +0,2 %), alors que la formation brute de capital fixe (FBCF) totale

se replie à nouveau, dans une moindre mesure toutefois (-1,0 % après -2,6 %). Enfin, les

1

variations de stocks contribuent encore négativement à la croissance du PIB ce trimestre (-0,6

point après -0,7 point au premier trimestre 2009).

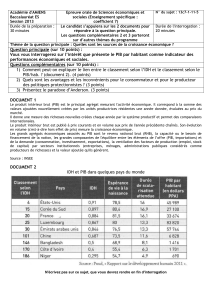

Le PIB et les contributions de ses composantes :

Les Echos « Fillon relève la prévision de croissance pour 2010 » (18/09/09)

Le gouvernement prend acte de la sortie de récession plus rapide que prévu de l'économie. Le

Premier ministre, François Fillon, a décidé hier de relever les prévisions de croissance émises

en juin. « En 2009, nous pensions subir un recul de 3 %, nous estimons que ce ne sera

finalement pas plus de 2,25 %, a-t-il indiqué. Pour 2010, nous remontons à 0,75 % notre

prévision de croissance qui était jusqu'à présent de 0,5 %. » Après quatre trimestres

consécutifs de repli, le PIB a enregistré une hausse surprise de 0,3 % au deuxième trimestre,

qui relève automatiquement la prévision pour cette année. En outre, plusieurs signaux

(production manufacturière, exportations) laissent présager un troisième trimestre positif.

Questions :

1. Qu’entend-on par « l’économie française » ?

2. Que mesure le taux de croissance de l’économie ?

3. A partir de quels indicateurs juge-t-on de la santé de l’économie ?

4. Identifiez les différents moteurs de la croissance

5. Pourquoi la dépense de consommation a-t-elle contribué davantage à la variation

du PIB que la FBCF ?

Rendez-vous sur le site Internet de l’INSEE à l’adresse :

http://www.statapprendre.education.fr/insee/croissance/combien/mesure.htm

Après avoir lu attentivement la définition du PIB, répondez aux questions proposées reprises

ci-après en justifiant votre réponse à l’aide des éléments proposés sur le site

Définition du PIB

La croissance est mesurée le plus souvent par l'augmentation du PIB.

Le produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché est un agrégat représentant le résultat final

de l'activité de production des unités productrices résidentes.

Il peut se mesurer de trois manières :

2

- le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels

ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les

produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) ;

- le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de services

(consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les

exportations, moins les importations ;

- le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs

institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins

les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte.

Questions

1. Dans "PIB", le P indique produit. VRAI FAUX

2. Dans "PIB", le I indique : immatériel intérieur industriel indice

3. Dans "PIB", le B indique que

- l’amortissement des machines n'est pas soustrait.

- les impôts ne sont pas comptabilisés.

4. Le PIB mesure la production de l'ensemble des entreprises d'un pays en un an.

VRAI FAUX

5. En comptabilité, les ressources étant égales aux demandes, le PIB mesure à la fois la

production totale d'un pays et la demande totale de biens et services.

VRAI FAUX

6. Les emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels représentent les

revenus distribués aux différents agents économiques.

VRAI FAUX

2 – Le partage de la valeur ajoutée

Après avoir lu les extraits proposés, répondez aux questions.

Notion de valeur ajoutée (texte en ligne sur le site internet de Brises : Banques de

Ressources Interactives en Sciences Economiques et Sociales http://brises.org)

Connaître la richesse effectivement créée dans l'entreprise grâce aux facteurs de production

(capital et travail) utilisés est très important : pour l'entreprise et sa direction qui peuvent

ensuite faire des choix et prendre des décisions pour l'avenir, pour l'ensemble des acteurs dans

l'entreprise (en particulier les salariés, mais aussi les actionnaires, par exemple, ou les

banquiers) car quand on produit des richesses, on doit ensuite se les répartir : c'est comme

quand on fabrique un gâteau, il faut ensuite se le partager.

Il y a donc des enjeux très importants dans le partage de la valeur ajoutée, aussi bien sur le

plan économique que sur le plan social. Schématiquement, la valeur ajoutée produite dans

l'entreprise est partagée entre trois acteurs principaux : les salariés qui ont fourni le travail

nécessaire à la production, les actionnaires qui ont fourni le capital nécessaire à la production,

l'Etat qui prélève pour financer les dépenses publiques des impôts sur la production. On

comprend facilement que le partage de la valeur ajoutée va donner lieu à des conflits : chacun

veut augmenter sa part au détriment des autres ! Si la part de la valeur ajoutée allant aux

salariés augmente, on peut penser que cela va favoriser l'accroissement de la demande, et

ainsi stimuler l'offre et donc l'emploi. Cependant pour augmenter l'offre, il faut aussi investir.

Si la part de la valeur ajoutée allant aux actionnaires diminue, on peut craindre de plus

grandes difficultés pour financer les investissements. Inversement si la part allant aux

3

actionnaires augmente, il sera plus facile d'investir mais à quoi bon investir si la demande

n'augmente pas ? Le "juste milieu" est difficile à trouver...

Remarquons que nous avons parlé du partage de la valeur ajoutée en termes de personnes (les

salariés, les actionnaires ...). On peut en parler aussi en termes de revenus : dans ce cas, on

dira que la valeur ajoutée se partage entre les salaires, les bénéfices (mesurés en général par

l'EBE) et les impôts. Finalement, ça revient au même !

Le partage des fruits de la croissance, Jacques Delpla, Gilbert Cette et Arnaud Sylvain,

Rapport du Conseil d’analyse économique n°85

Sur très longue période, le partage de la valeur ajoutée connaît de fortes fluctuations autour

d’un niveau étonnamment stable à long terme et comparable d’un pays industrialisé à un

autre. Cette étonnante stabilité de long terme est, par exemple, bien illustrée par les travaux

sur le XXe siècle de Piketty (2001) pour la France et Piketty et Saez (2003) pour les Etats-

Unis (cf. graphiques 1 et 2). Askenazy (2006) rappelle qu’elle a été observée dès 1900 pour le

Royaume-Uni par Sir Arthur Bowley dans son ouvrage Wages and Income in the United-

Kingdom since 1860 et de nombreuses fois soulignée ensuite, par exemple par Kalecki (1938)

ou Solow (1958). Comme ces derniers auteurs, Askenazy (2006) souligne que « ce résultat est

surprenant alors que nos économies ont connu des bouleversements avec la réduction

drastique du poids de l’agriculture, le passage d’une économie industrielle à une économie de

service, la décolonisation ou une révolution industrielle avec les technologies de l’information

».

1. Taux de marge des entreprises françaises au XXe siècle

Source : Piketty (2001).

Questions :

1. Que génère la production d’une entreprise ?

2. A quelles conditions y-a-t-il un gâteau à partager ?

4

3. Un partage de la valeur ajoutée favorable aux entreprises est-il la garantie d’un

niveau élevé d’investissement ?

3 – Au-delà du P.I.B.

Après avoir lu les extraits proposés, répondez aux questions.

L'État du monde, publication annuelle, éd. La Découverte (Francisco Vergara)

L'état du monde indique désormais dans ses pages et dans ses tableaux statistiques " le niveau

de "développement humain" de chaque pays, mesuré par l'indicateur de développement

humain (IDH). Ce nouvel indicateur composite est calculé chaque année, depuis 1990, par le

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Une telle initiative est venue du fait que l'indicateur de développement le plus couramment

utilisé, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, calculé au taux de change du marché, est,

dans de nombreux cas, une très mauvaise mesure du niveau de bien-être atteint. Par exemple,

l'Arabie saoudite, avec 7 040 dollars par habitant en 1992, ne comptait pas moins de 35,9%

d'analphabètes dans sa population adulte et présentait un taux de mortalité infantile de 31‰.

L'île Maurice, dont le PIB par habitant atteint 40% de celui de l'Arabie saoudite, semble

néanmoins avoir un développement "humain" plus élevé ; elle ne compte que 14%

d'analphabètes et le taux de mortalité infantile y est trois fois moindre (20 ‰).

Dans l'idéal, l'indicateur de "développement humain" devrait pouvoir tenir compte de

nombreux facteurs.

Le PNUD a préféré ne retenir que trois éléments pour construire son indice : le niveau de

santé, représenté par l'espérance de vie à la naissance ; le niveau d'instruction, représenté par

le taux d'alphabétisation des adultes et le nombre moyen d'années d'études (avec une

pondération de deux tiers pour le premier et d'un tiers pour le second) ; et enfin le revenu

représenté par le PIB par habitant après une double transformation tenant compte de la

différence de pouvoir d'achat existant d'un pays à l'autre et du fait que le revenu n'augmente

pas le bien-être d'une manière linéaire (lorsqu'on passe de 1 000 à 2 000 dollars de revenu

annuel par habitant, le bien-être augmente beaucoup plus que lorsqu'on passe de 14 000 à 15

000 dollars).

Dans un premier temps, chacun de ces facteurs (espérance de vie à la naissance, niveau

d'instruction et revenu) est exprimé sur une échelle allant de 0 à 1. Le "0" signifie que le pays

concerné est doté du maximum observable concernant la variable en question, tandis que le

"1" correspond à la plus faible valeur observable. En matière d'espérance de vie à la

naissance, par exemple, la valeur la plus élevée observée est celle du Japon (78,6 années), la

plus faible est celle de la Sierra Léone (42 années). Un pays comme le Maroc, avec 62 années

d'espérance de vie, aurait, dans l'échelle allant de 0 à 1, un indice 0,45 [(78,6 - 62) : (78,6 -

42) = 0,45] ; le Japon, avec ses 78,6 années d'espérance de vie, aurait un niveau 0 [(78,6 -

78,6) : (78,6 - 42) = 0].

Le même calcul est réalisé pour l'indicateur de niveau d'instruction et pour l'indicateur de

niveau de revenu. Dans une seconde étape, on effectue la moyenne des trois chiffres ainsi

obtenus, que l'on soustrait du chiffre 1. On obtient ainsi l'indice composite de développement

humain. On aboutit pour le Japon à un IDH de 0,929 et pour le Maroc de 0,549. Par ce

moyen, il est possible d'opérer un classement de tous les pays

Extraits du rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du

progrès social (Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-paul Fitoussi)

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%