Anne LAUTRIDOU

UNIVERSITE DE NANTES

FACULTE DE MEDECINE

Année 2009 N° 107

THESE

pour le

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

DES de Pédiatrie

par

Anne LAUTRIDOU

née le 21/05/1980

Présentée et soutenue publiquement le 20/04/2009

ATTEINTE HEPATIQUE AU COURS DU DIABETE DE TYPE 1

DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT :

HEPATOPATHIE GLYCOGENIQUE

Président : Monsieur le Professeur Jean-Christophe ROZE

Directeur de thèse : Mme le Dr Claire LE TALLEC

SOMMAIRE :

INTRODUCTION ........................................................................................................ 3

MISE AU POINT DES CONNAISSANCES ................................................................ 5

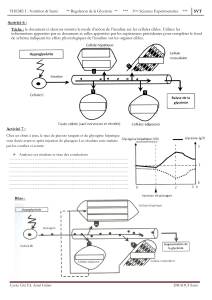

1. Glycogénogenèse, glycogénolyse et voies de régulation .............................................. 5

Glycogène .................................................................................................................. 5

Glycogénogenèse et glycogénolyse ............................................................................ 6

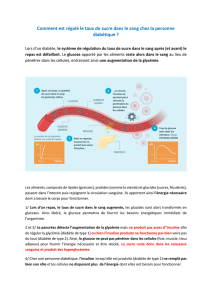

Régulation du métabolisme du glycogène .................................................................. 7

2. Surcharge lipidique hépatique .................................................................................... 9

Définition................................................................................................................... 9

Epidémiologie .......................................................................................................... 10

Physiopathologie ...................................................................................................... 10

3. Glycogénoses hépatiques héréditaires ....................................................................... 12

Description clinique et biologique ............................................................................ 13

Méthode diagnostique et caractéristiques histologiques ............................................ 15

4. Diabète et syndrome de Mauriac............................................................................... 16

Description clinique et biologique ............................................................................ 16

Histologie ................................................................................................................ 16

Physiopathologie ...................................................................................................... 17

OBSERVATIONS CLINIQUES ................................................................................ 20

Observation n°1 ................................................................................................................. 20

Observation n°2 ................................................................................................................. 24

Observation n°3 ................................................................................................................. 27

Observation n°4 ................................................................................................................. 30

Résumé des caractéristiques des patients ......................................................................... 32

DISCUSSION ........................................................................................................... 33

Description clinique et biologique ..................................................................................... 33

Stratégie diagnostique ....................................................................................................... 33

Histologie ........................................................................................................................... 36

Physiopathologie ................................................................................................................ 37

Evolution ............................................................................................................................ 40

Perspectives........................................................................................................................ 42

2

CONCLUSION ......................................................................................................... 45

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................... 46

ANNEXES ................................................................................................................ 50

(abréviations, schémas)

3

INTRODUCTION

Le diabète de type 1 est l’une des maladies chroniques de l’enfant les plus fréquentes

dans les pays industrialisés, avec une incidence en constante augmentation. Le but du

traitement est d’éviter la survenue de complications à la fois immédiates (acido-cétose,

hypoglycémies sévères) et à plus long terme (rétinopathie, néphropathie, neuropathie,

complications cardio-vasculaires).

L’atteinte hépatique au cours du diabète de type 1 est moins connue, mais peut survenir de

façon précoce et constitue donc une des complications pouvant être rencontrée à l’âge

pédiatrique, le plus souvent à l’adolescence.

L’atteinte hépatique secondaire au diabète la mieux décrite et survenant principalement chez

les patients atteints de diabète de type 2 consiste en une surcharge lipidique du foie appelée

par les anglo-saxons « Non Alcoholic Fatty Liver Disease » (NAFLD). Ce terme comprend

des formes allant de la stéatose simple à la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), voire à la

cirrhose. Ces aspects histologiques reflètent la dysrégulation du métabolisme glucido-

lipidique, associée dans la stéato-hépatite à des facteurs conduisant à une inflammation

hépatique [1, 2]. Cette stéatose peut se rencontrer également chez l’enfant atteint de diabète

de type 1 mais ne constitue pas la forme histologique la plus fréquemment rencontrée. En

effet, l’étude des biopsies hépatiques réalisées chez 99 enfants diabétiques de type 1

présentant une hépatomégalie (réalisée par Lorenz et Bärenwald en 1979 [3]) révèle que la

stéatose est rarement la cause de l’hépatomégalie, alors que le plus souvent (41% des cas)

elle est due à une infiltration glycogénique.

La surcharge glycogénique du foie a été décrite pour la première fois par Mauriac en 1930 [4,

5], comme faisant partie d’une association syndromique comprenant : hépatomégalie par

surcharge glycogénique, élévation des enzymes hépatiques, retard de croissance et retard

pubertaire, faciès cushingoïde et dyslipidémie. Du fait de la généralisation de

l’insulinothérapie, ce syndrome dans sa description complète apparaît plus rare aujourd’hui.

Plus récemment, il a été décrit chez quelques patients une atteinte hépatique isolée, se

manifestant par une hépatomégalie, des douleurs abdominales, une élévation des tests

fonctionnels hépatiques en particulier des transaminases, et un aspect histologique de

glycogénose hépatique [6-12]. Une des caractéristiques de cette pathologie est sa survenue en

4

cas de déséquilibre du diabète, et sa correction lors de la normalisation de l’équilibre

glycémique.

L’objectif de ce travail est de décrire cette pathologie à partir des cas de 4 enfants

diabétiques, suivis à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse ayant présenté une

hépatomégalie. Nous préciserons les caractéristiques cliniques, biologiques, histologiques et

évolutives observées chez nos patients, et discuterons la physiopathologie, la démarche

diagnostique appropriée et les conséquences de cette pathologie.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

1

/

53

100%