Communication N°A16C51

La force du local et son entrepreneur

Jean-Jacques OBRECHT

Professeur émérite

Université Robert-Schuman

CESAG, École de Management de Strasbourg

Professeur honoraire de l’INSCAE, Antananarivo, Madagascar

RÉSUMÉ

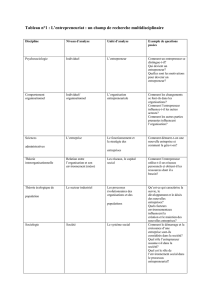

L’objet de l’étude est double. Il s’agit d’abord d’élaborer un outil conceptuel dénommé « la

force du local » en étendant le paradigme fondateur de la « force des liens faibles » de M.

Granovetter aux questions du développement territorial et du développement durable. Ensuite

de montrer de quelle manière l’entrepreneur participe à la construction de la force du local à

l’aide du modèle de l’« entrepreneur effectuel » de S. Sarasvathy qui fait de l’entrepreneuriat

un processus collectif. Cette approche contextualisée de l’entrepreneuriat mobilise des outils

conceptuels multidisciplinaires.

Le but de cette démarche est de contribuer au renouvellement de la réflexion dans les

approches, en termes de territoire et d’entrepreneuriat, des problèmes du développement

global des pays du Sud. Pour apporter au thème émergent de l’« entrepreneuriat soutenable »

des éléments nouveaux, on met en avant le concept de « capabilités entrepreneuriales ». En

partie déterminées par les structures encastrantes de territoire, de réseau et de société, elles

composent la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus à agir en symbiose avec les

exigences du développement durable. En conclusion on suggère quelques pistes de recherches

pour les travaux empiriques qui valideraient le « modèle » proposé.

MOTS CLÉS

L’entrepreneur − Proximités et développement local − Développement durable

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées

scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada

La force du local et son entrepreneur 2

Les références au « local » sont aujourd’hui incontournables quand on s’interroge sur les

conditions d’efficacité de l’action entrepreneuriale dans les petites entreprises ou sur les

conditions de réussite d’une politique de développement durable. Les deux problématiques,

de toute évidence, se croisent au niveau du local ce qui nous amène à proposer une réflexion

sur les facteurs qui, dans un espace territorial, permettent de construire les bases du

développement durable et sur ceux qui, au niveau de l’entrepreneur, entrent dans sa capacité

de participer à cette construction. La nécessité de cette réflexion nous semble particulièrement

avérée en considération des problèmes que rencontrent les pays de l’hémisphère Sud où

l’entrepreneuriat passe pour être le meilleur « vaccin contre la pauvreté » (Fortin, 2000) mais

où il peut aussi conduire à des « îlots de richesse dans des océans de misère ».

En Sciences de Gestion, de nombreux travaux ont déjà été consacrés à l’entrepreneur

appréhendé dans ses interactions avec son milieu local. Avec d’un côté des analyses portant

plus particulièrement sur les facteurs qui, dans un espace local donné, sont favorables à

l’épanouissement de l’esprit d’entreprise et à l’action entrepreneuriale (Johannisson, 1984;

Marchesnay et Fourcade, 1996; Gasse, 2003 entre beaucoup d’autres). D’un autre côté, des

représentations de l’entrepreneur qui, par exemple, montrent celui-ci intégrant

l’environnement à travers les mécanismes de la cognition : il est « un organisateur tendant à

forcer la congruence entre l’environnement et sa vision » (Verstraete, 1999) sachant que les

bases de la vision entrepreneuriale sont formées par « les multiples contextes qui entourent

l’entrepreneur et son organisation » dans lesquels il s’agit de se positionner (Verstraete et

Saporta, 2006). La variété des facteurs contextuels locaux et leur articulation se trouvent

particulièrement bien mises en lumière dans un ouvrage récent de Pierre-André Julien où

celui-ci montre comment l’ » entrepreneuriat local » participe, dans une aventure qui est

collective, au développement de l’économie du savoir (Julien, 2008).

En situant notre problématique dans le cadre des pays en développement, il convient

cependant de se poser la question de la validité des modèles de l’entrepreneuriat conçus pour

et élaborés dans un environnement économique, social et culturel bien différent. Le facteur

local garde certes toute son importance en termes d’espace critique et du développement

durable et de l’action entrepreneuriale dans les pays du Sud. Mais la spécificité de leurs

dynamiques territoriales devrait, d’après certains travaux récents, conduire à un

renouvellement de la réflexion dans les approches, en termes de territoire, de la question du

développement global (Ferguène, Ed. 2004). De même dans ces pays, les comportements

entrepreneuriaux ne peuvent pas toujours s'inscrire dans les cadres de référence occidentaux.

Dans la zone de l’Océan Indien, certains dirigeants développent des visions et des ambitions

complexes intégrant une multitude de buts non lucratifs; leur "vision métissée des affaires les

rapprocherait, à certains égards, des organisations sans but lucratif" (Valeau, 2001). En

Papouasie-Nouvelle-Guinée, de nombreuses petites entreprises s’établissent avant tout pour

faciliter l’échange de dons et pour mettre en valeur la position sociale de leurs propriétaires :

la motivation par le profit est subordonnée à ces objectifs (Curry, 2005). Dans les Andes du

Pérou, la dynamique entrepreneuriale se déploie au sein des communautés locales dont le but

principal sera de se prendre en charge pour mieux lutter contre la pauvreté (Peredo, 2006).

Ailleurs encore, dans les Hautes Terres de Madagascar, les structures associatives sont

devenues des acteurs de premier plan de mise en oeuvre des projets de développement et

s’inscrivent dans une culture de la solidarité chère à la société malgache, le « fihavanana »

(Sandron, 2007). En entrepreneuriat aussi, il convient de penser le phénomène entrepreneurial

en le replaçant dans ses contextes et de se donner les moyens conceptuels pour le faire.

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées

scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada

Dans cet esprit, on rejoint la position indiquée par Chris Steyaert considérant

« l’entrepreneuriat comme un espace hétérogène de thèmes qui se prête à une variété de

réflexions, un espace qui peut être connecté à beaucoup de formes de la pensée théorique et

auquel beaucoup de théoriciens peuvent se rattacher… » (Steyaert, 2005). D’un point de vue

sociologique, on distinguerait ainsi l’approche par l’offre et l’approche par la demande en

entrepreneuriat (Thornton, 1999). La première porte sur « l’offre d’individus propres à

occuper des rôles entrepreneuriaux » c’est-à-dire des individus comme moteurs de la lutte

concurrentielle sur les marchés et pour cela toujours attentifs aux opportunités nouvelles

rentables. La seconde porte sur « le nombre et la nature des rôles entrepreneuriaux qui doivent

être remplis » lesquels dépendent du « push and pull » du contexte dans lequel se déroule le

processus entrepreneurial. La logique de la demande en entrepreneuriat, parce qu’elle admet

le pluralisme des rôles que l’entrepreneur peut jouer dans des environnements variés, nous

semble particulièrement indiquée pour étudier l’entrepreneuriat de l’hémisphère Sud dans des

pays souvent marqués par ailleurs par des fortes différences en termes de gouvernance locale

au niveau des territoires. Dans cette logique, rien ne nous interdit en outre d’adopter une

position qui s’éloigne dans une certaine mesure de la pensée dominante en entrepreneuriat :

on considère la connaissance du contexte dans lequel se déroule le processus entrepreneurial

comme au moins aussi importante que celle du processus lui-même pour comprendre

l’entrepreneuriat (Dana et Dana, 2005). C’est là une posture épistémologique adoptée par

beaucoup de chercheurs en entrepreneuriat international.

Dans une telle approche contextualisée de l’entrepreneuriat, il nous faut d’abord mobiliser les

concepts permettant de se donner une représentation structurée de l’environnement dans

lequel se déploie l’action entrepreneuriale. Quelques récents travaux en Sciences de Gestion

ont exploré dans ce sens les champs de la Nouvelle Sociologie Economique, de la Nouvelle

Géographie Economique et de l’Economie Régionale (Chollet, 2002; Plociniczak, 2002;

Ventolini, 2006; Trettin et Welter, 2008). Notre dessein est de faire une synthèse des facteurs

qui déterminent plus particulièrement le dynamisme territorial en partant du concept

fondateur de la « force des liens faibles » de Mark Granovetter (Granovetter, 1973 et 83) et en

les restituant en format compressé dans ce que nous appelons la « force du local ».

Il nous faut ensuite trouver une figure d’entrepreneur dont la logique de comportement soit

compatible avec la pluralité des rôles qu’il peut devoir jouer dans des contextes variés,

notamment comme ceux des pays du Sud. Nous pensons l’avoir rencontré, sur le plan

théorique, dans le modèle de « l’entrepreneur effectuel », encore largement ignoré dans la

littérature de langue française (Sarasvathy, 2000 et 2001). Dans le droit fil de la pensée

d’auteurs comme James March et Herbert Simon, Saras Sarasvathy part de l’hypothèse que

l’évolution de l’environnement entrepreneurial est imprévisible et que, de ce fait,

l’entrepreneur ne peut pas s’y positionner sur la base d’objectifs prédéterminés. Mais il peut

construire son futur à partir d’un ensemble de moyens existants selon une « logique

d’effectuation », distincte de la « logique de causation » qui est celle de l’entrepreneur auquel

l’abondante littérature en entrepreneuriat nous a habitués. Dans une perspective « resource-

based », Saras Sarasvathy formule cette question des moyens en termes de « capabilités » de

l’entrepreneur effectuel. Dans cette logique nous pouvons utiliser son modèle comme cadre

d’une réflexion sur l’« entrepreneuriat soutenable » c’est-à-dire un entrepreneuriat qui soit en

symbiose avec les exigences du développement durable.

La première partie est consacrée à repérer dans différents champs théoriques les éléments qui

constituent la force du local et à montrer comment celle-ci s’inscrit dans la problématique du

développement territorial durable. La deuxième partie introduit l’entrepreneur effectuel et, en

La force du local et son entrepreneur 3

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées

scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada

établissant le lien avec cette problématique, esquisse un modèle d’ entrepreneuriat effectuel

soutenable qui mettra en avant le concept de « capabilités entrepreneuriales ». En guise de

conclusion sont formulées quelques pistes de recherche.

1. ESSENCE DE LA FORCE DU LOCAL ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le point de départ de notre réflexion est la fameuse proposition de Mark Granovetter

concernant la « force des liens faibles » que l’on retrouve sous diverses formulations chez

certains théoriciens du capital social. On se réfère ensuite aux « dynamiques de la proximité »

qui opèrent l’encastrement territorial du capital social et qui, de ce fait mais sous certaines

conditions, participent au processus du développement territorial durable.

1.1. De la « force des liens faibles » aux « trous structuraux » du capital social

L’hypothèse fondatrice de Mark Granovetter s’applique au niveau des réseaux de relations

sociales prises dans leur ensemble, donc celles qui constituent l’ » encastrement structural » et

dans lesquelles s’inscrit toute activité économique. Quant à la différence entre liens forts et

faibles, elle se comprend intuitivement par comparaison avec la différence qui existe en

termes de densité de relations dans nos rapports avec nos amis proches et nos connaissances

lointaines. Pour Mark Granovetter, il s’agit d’expliquer à partir du concept de « strength of

weak ties» les conditions de la cohésion globale des structures sociales (Granovetter, 1973,

1983 et 1985).

En l’absence de liens faibles entre des réseaux fondés sur des liens forts, les structures

sociales dans leur ensemble sont exposées à la fragmentation. Là où les réseaux à liens forts

sont prévalents, le phénomène de formation de « cliques » est susceptible de se produire.

« Les systèmes sociaux dépourvus de liens faibles, seront fragmentés et incohérents. Les

nouvelles idées se répandent lentement, les efforts scientifiques seront handicapés et des sous-

groupes séparés par la race, l’ethnie, la géographie ou d’autres caractéristiques auront des

difficultés pour trouver un modus vivendi ». La fonction des liens faibles est donc de servir de

pièces de liaison entre des réseaux à forte densité relationnelle.

Déjà dans l’œuvre de Mark Granovetter, le concept de « pouvoir cohésif des liens faibles »

avait été utilisé comme un moyen d’expliquer certaines questions cruciales comme celle de la

pauvreté dans le monde. « L’intense concentration d’énergie sociale dans des liens forts, dit-

il, a pour effet de fragmenter les communautés des pauvres en réseaux encapsulés avec des

connexions très médiocres entre ces unités; les individus ainsi encapsulés peuvent alors perdre

quelques uns des avantages associés aux effets des liens faibles. Ceci est peut être une raison

de plus qui fait que la pauvreté se perpétue d’elle-même » (Granovetter, 1983).

En tant que paradigme reconnu, l’hypothèse de Granovetter a laissé sa marque dans celles des

approches théoriques du capital social qui appréhendent celui-ci comme une ressource

collective auquel un ensemble d’acteurs peut accéder au niveau d’un groupe, d’un réseau ou

d’autres structures sociales. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le « social capital » du

sociologue James Coleman ou du politologue Robert Putnam qui le perçoivent comme un

bien public dans une société fondamentalement consensuelle alors que pour le sociologue

engagé Pierre Bourdieu le « capital social », replacé dans l’ensemble de son œuvre, est un

instrument d’analyse des relations de pouvoir dans une société fondamentalement

conflictuelle (Ponthieux, 2004). Les extensions les plus significatives que le principe de la

La force du local et son entrepreneur 4

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées

scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada

« force des liens faibles » a trouvées dans la littérature sur le « social capital » s’avèrent

particulièrement utiles à nos réflexions sur les conditions de construction de la force du local

au niveau d’un territoire.

La référence aux travaux récents de Ronald Burt s’impose d’emblée. Pour cet auteur le capital

social est une « structure faite de réseaux » ou, plus précisément, un ensemble comportant

d’une part des réseaux qui sont des « trous structuraux » et d’autre part des réseaux fermés

(Burt, 2001). La partie critique du capital social est celle des « structural holes » : elle est

formée par « des réseaux où les gens interviennent comme des intermédiaires entre des

segments qui autrement seraient déconnectés… Les trous dans la structure sociale qui

résultent de connexions plus faibles entre groupes, apportent un avantage compétitif pour un

individu dont les relations s’étendent par-dessus ces trous ». Cela est dû au fait que « les trous

structuraux séparent les sources d’information non redondantes » c'est-à-dire que de part et

d’autre de chaque trou structural circulent des flux d’information différents. « Les trous

structuraux représentent donc des opportunités pour échanger le flux d’informations entre les

gens et pour contrôler les projets qui réunissent des gens venant des côtés opposés du trou ».

Pour la partie du capital social formée par des réseaux denses, Ronald Burt reprend dans une

certaine mesure le point de vue de James Coleman (Coleman, 1988). D’une part, dans les

réseaux où les connexions sont très fortes, le potentiel d’information est élevé et l’accès à

l’information facile - on peut gagner du temps à s’informer auprès d’un ami -; d’autre part le

fait qu’un réseau soit fermé, « network closure », facilite le mécanisme des sanctions qui

réduisent le risque auquel s’exposent les gens quand ils se font mutuellement confiance; la

violation des normes de conduite qui se développent dans ces réseaux est plus difficile. Pour

Ronald Burt les opportunités que représentent les trous structuraux l’emportent en termes de

performances possibles sur celles que peut offrir une structure fermée de réseau. Il suggère

finalement une relation de complémentarité entre les deux : « alors que l’établissement d’une

relation par-dessus les trous structuraux est une source de valeur ajoutée, la fermeture d’un

réseau peut être décisive pour réaliser la valeur ensevelie dans les trous structuraux ».

Dans le même ordre d’idées que Coleman, Robert Putnam (Putnam, 1993 et 2000) considère

que le « capital social se réfère aux caractéristiques de l’organisation sociale comme la

confiance, les normes et les réseaux qui améliorent l’efficience de la société en facilitant

l’action coordonnée ». Dans le droit fil de la pensée de Granovetter, il considère que le capital

social prend toute sa signification en tant que « bridging capital » qui se fonde sur la

valorisation des relations sociales entre des groupes hétérogènes alors que le « bonding

capital » trouve sa valeur au sein des groupes homogènes. Le capital qui établit des ponts est

nécessaire à la formation du lien social. Le capital qui enchaîne peut à la limite conduire à des

formes de réseaux nuisibles à la société et c’est ce que Robert Putnam souligne plus

particulièrement. Dans une perspective similaire les experts de la Banque Mondiale ont repris

ces concepts à leur compte pour ajouter celui de « linking » : elle fait référence aux liens

verticaux qui couvrent les différences en termes de pouvoir ou de statut. On insiste aussi sur

le fait que le capital social du type « bonding » peut avoir des effets d’exclusion et se mettre

en travers de la coopération au niveau d’une société dans son ensemble

1.2. Des dynamiques de proximité aux structures encastrantes du développement local

Des travaux en « économie de la proximité » qui ont pour objet de mieux comprendre le rôle

de l’espace dans la coordination des activités économiques, il ressort que le local n’est pas

simplement une question de distance géographique. On va même jusqu’à suggérer que « les

La force du local et son entrepreneur 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%