La représentation du dimanche 18 juillet sera suivie d`un débat

La représentation du dimanche 18

juillet sera suivie d'un débat autour des

Droits de la femme animé par Martine

Benayoun, de la LICRA, en présence de

Sihem Habchi, Présidente du

Mouvement « Ni Putes Ni Soumises »

avec la participation exceptionnelle de

Marie-Christine Barrault - Paris dans

la Salle d'honneur de la Mairie

d'Avignon.

Site internet :

http://lamarieecouronnee.free.fr

Contact presse :

lamarieecouronnee@gmail.com

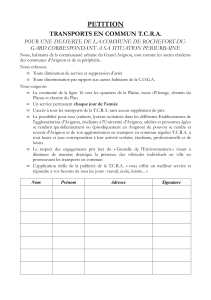

SYNOPSIS

Œuvre méconnue d’August Strindberg, cette pièce est une varia-

tion sur le thème de Roméo et Juliette en plein cœur de la Suède,

dans la province de Dalécarlie.

Deux familles se déchirent pour des histoires de partages de terres

et de rivalités de biens depuis de longues années lorsque Hans, fils

de la famille du Moulin tombe amoureux de Kersti, fille de la fa-

mille rivale. Les deux cachent leur amour lorsque survient la nais-

sance d’un enfant qui vient perturber la sérénité du jeune couple.

Que faire alors pour se marier dans des conditions respectables et

obtenir à tout prix la « couronne dorée », symbole de chasteté

d’une jeune mariée sauvant ainsi l’honneur de la famille ? Pour

cela, Kersti est prête à tout…

« Ecrire des drames, c'est tout de

même ce qu'il y a de plus intéressant.

Pareil à un petit dieu, on sonde les

coeurs et les reins..., on juge..., on

punit, on absout et on récompense. »

August Strindberg

ovince de Dalécarlie, au cœur de la Suède

AUTEUR

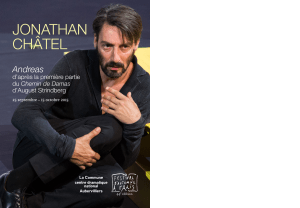

August Strindberg (1849-1912) appartient à la même génération de

dramaturges que le russe Tchekhov et le norvégien Ibsen. Moins connu que

Tchekhov, plus novateur qu’Ibsen, il contribue à fonder la modernité au

théâtre. On connaît Mademoiselle Julie, Père, Créanciers, La Danse de mort,

pièces souvent jouées en France. On ignore souvent l’énorme production

littéraire de Strindberg : pièces historiques, drames à stations ou jeux de rêve

pour qualifier des pièces inclassables comme Le chemin de Damas, pièces "

de chambre ", mais aussi récits, essais, articles, correspondance passionnante,

entre autres avec Zola ou Nietzsche, réflexions sur le théâtre partiellement

recueillies dans " Théâtre cruel, théâtre mystique " paru chez Gallimard en

1964. Strindberg, parcourant l’Europe sans trouver jamais de lieu qui apaise

ses angoisses, se révèle au carrefour d’influences aussi décisives que celles de

Schopenhauer, Schiller, Kierkegaard, Byron, ou des précurseurs de Freud

comme Bernheim .Il s’avère une formidable caisse de résonance de toutes les

tendances esthétiques de son temps, notamment dans ses prises de position sur

le naturalisme. Il est aussi un peintre étonnant, très lié à Edward Munch. Il se

passionne pour la chimie et se rêve alchimiste jusqu’à s’en brûler les mains. "

Ce qu’il me faut, c’est absolument savoir. Et pour cela je vais faire sur ma vie

une profonde, une discrète et scientifique enquête. Utilisant toutes les

ressources de la nouvelle science psychologique, en mettant à profit la

suggestion, la lecture de pensée, la torture mentale, […] je chercherai tout. "

La vie et l’œuvre de Strindberg se placent sous le signe de cette confession.

Tous ses écrits témoignent de sa vie et portent la trace de ses crises, de ses

combats, de ses révoltes contre une société au conformisme rigide qu’il

exècre et qui le décrètera scandaleux. Le moi de l’écrivain fonde l’unité de

cette énorme production littéraire, par delà les genres et par delà les diversités

formelles. Né en 1849, dans un milieu petit bourgeois, il perd sa mère à treize

ans et souffre du remariage d’un père trop autoritaire. Sa mère, fille

d’aubergiste, épousera son père après avoir été sa gouvernante puis sa

maîtresse. Ce roman familial est à l’origine du sentiment de déclassement,

d’entre deux, qui l’habite toute son existence. Il échoue dans la carrière de

comédien où il voulait s’engager, devenant, peut-être par dépit, auteur de

théâtre. Ses relations avec les femmes sont terriblement conflictuelles. Marié

et divorcé trois fois, il doit travailler beaucoup pour assurer la subsistance des

enfants qu’il a de chacun de ses mariages. La misogynie de Strindberg, son

antiféminisme bien connu, le diabolisent face à son rival Ibsen qui apparaît

depuis Maison de poupée comme un champion du féminisme. Strindberg

aime les femmes dans une recherche fusionnelle et de tels élans passionnés

qu’il ne peut qu’être déçu. C’est alors que l’ange adoré se transforme à ses

yeux en mégère prête à le vider de toute substance. Sa jalousie féroce envers

sa première épouse, la baronne Siri Von Essen est à l’origine de ses premiers

délires paranoïaques. Toute sa vie Strindberg traverse des crises délirantes

qu’il tente de décrire dans des textes autobiographiques, toute sa vie il lutte

contre ses fantômes pour extraire, in vivo, de son être, une œuvre noire qui

nous dit la détresse de l’homme d’aujourd’hui. Kafka, les expressionnistes,

Adamov dramaturge contemporain revendiquent fortement son héritage.

Comment ne pas penser qu’Artaud, qui monta Le Songe au théâtre Alfred

Jarry, n’ait pas puisé chez Strindberg le terme même de théâtre de la cruauté ?

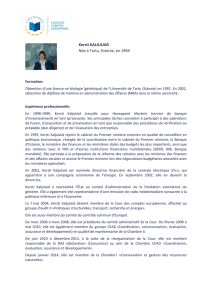

METTEUR EN SCENE

Après l’obtention d’une médaille d’Or d’Art dramatique en tant que comédienne,

du diplôme d’état en tant qu’enseignante et d’un doctorat portant sur éthique et

esthétique en tant que chercheur, Guila Clara Kessous décide d’envisager l’art

dramatique comme espace-citoyen de façon combinatoire dans sa théorie et dans sa

pratique. Très vite confrontée à la réalité économique de l'entreprise, elle entreprend

un MBA spécialisé dans les affaires culturelles et le droit à l’ESSEC ; elle devient

ainsi productrice de ses spectacles et crée des partenariats avec l’UNESCO,

l’UNICEF, les Nations Unies, la LICRA, la Société Américaine de la Légion

d’Honneur, l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Ecole Internationale

des Nations Unies et la Fondation de France. C’est à l’Université de Boston qu’elle

rencontre Elie Wiesel qui accepte d’être le Mentor de sa thèse. Elle devient alors

élève du Prix Nobel pendant six années et produit et met en scène la pièce de

l’auteur "Le Procès de Shamgorod" en 2006 au 92Y Center de New York. Elle

traduit par la suite le texte dramatique d’Elie Wiesel "Il était une fois" et en crée la

première mondiale en 2007 à Boston en présence de l’auteur puis en Avignon à la

Chartreuse avec la complicité de comédiens de la Comédie Française et

d’intellectuels tels que Alexandre Adler. Tout au long de son travail de recherches

théoriques sur l’art dramatique, elle joue, produit, met en scène et enseigne en

France et à l’étranger notamment à l’Université de Boston, à l’Institut Universitaire

Elie Wiesel de Paris, Institut Universitaire d'Avignon et à l’Université de Harvard où

elle crée la première troupe de théâtre français au travers du spectacle « L'Echange »

de Paul Claudel. D’autres mises en scène suivront notamment la pièce

"Culture.com", réflexion sur les interrelations sociales du haut et du bas monde dont

elle est auteur et qui lui vaut la participation de John Malkovich en 2006 ; la pièce

"Hilda" de M. NDiaye sur l’esclavage moderne (soutien de l’UNESCO) qu’elle joue

en 2005 qui lui vaut le Dikalo (espoir interprétation) ainsi que de nombreuses autres

créations théâtrales toujours liées à des causes humanitaires qui la feront collaborer

avec des artistes tels que Daniel Mesguich, Theodore Bikel, Marissa Berenson,

James Taylor, Marie Christine Barrault, … Transposant ses techniques d’analyses

dramatiques au cinéma, elle réalise une série de court-métrages présentés au Festival

de Cannes 2006 (Sélection officielle du NY Film Festival) « En verre et contre

tout » travaillant sur la perspective de l’handicapé-objet dans la focalisation du

monde. Réalisatrice de nombreux documentaires, elle s’intéresse plus

particulièrement aux techniques du travail cinématographique (documentaire sur les

archives Marcel Carné) et théâtral (travail avec le dramaturge Jean Paul Wenzel).

Elle incarne également le premier rôle du film « Lyrics of my life» de P. Jérôme, qui

a fait l’ouverture du Festival international du film de Boston 2007 sur la

problématique de l’artiste et le bilinguisme. Après la pièce "Les Mains sales" de J.P.

Sartre montée à l’Université de Harvard en 2008, elle crée aux Nations Unies de

New York le spectacle « Si les droits de l’homme m’étaient contés » en hommage

au 60ème anniversaire de la Déclaration Internationale des Droits de l’Homme après

les évènements de Genève en 2009. On la retrouve en octobre 2009 au Festival

d’Automne à Paris mise en scène par Jean Pierre Vincent sur une adaptation de

textes de l’auteur Jean Charles Masséra portant sur une réflexion sociopolitique

contemporaine dans le cadre de l’opération ADAMI « Paroles d’acteurs 2009 ». Elle

est également sur scène en novembre 2009 à l’Odéon dans le cadre du spectacle « Je

meurs comme un pays » de l’auteur grec Dimitris Dimitriadis dans une mise en

scène Michael Marmarinos. En 2010, elle se voit proposer par Morena Campani le

titre de « cantastorie » pour la France la faisant collaborer directement avec de

nombreux pays francophones sur les trois continents européen, africain et américain

sous la direction envisagée des deux dramaturges Dario Fo et Peter Brook.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%