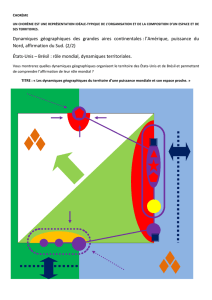

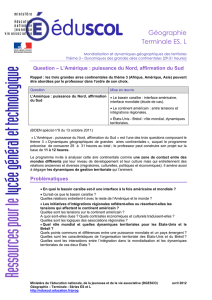

Thème 3 – Dynamiques des grandes aires

Thème 3 – Dynamiques des grandes aires continentales.

Niveau d’échelle

Ville

État

Aire régionale

Aire continentale

Identification

dans le thème 3

– Mumbai

– Japon-Chine

– États-Unis-

Brésil

– Afrique du sud

– Bassin caraïbe

– Sahara

– Amérique

– Afrique

– Asie du Sud et

de l’Est

● Notions-clés

- Économie extravertie : Économie dont les activités sont fortement liées aux exportations de ressources

naturelles (pétrole pour le Venezuela), de productions agricoles (plantations de bananes et de café sur les

plaines côtières du bassin caraïbe) ou de produits manufacturés réalisés par une main-d’œuvre bon marché

(maquilas mexicaines).

- Intégration régionale : Processus par lequel des États intègrent une organisation régionale. Plus la mise

en commun des prérogatives est forte, plus l’intégration régionale est élevée. Cette coopération peut être

motivée par de simples objectifs économiques (Alena, AEC), sécuritaires (Alena) ou, au contraire, envisager

un partenariat plus abouti (UE présente par les territoires européens).

- Interface : Lieu privilégié d’échanges entre un espace et le reste du monde. Le bassin caraïbe est une

interface américaine puisque les échanges (migratoire, financier, économique, culturel) sont importants entre

les États qui la composent, mais il est surtout une interface mondiale puisqu’il constitue un lieu de passage

privilégié (Panama) de la navigation internationale. À plus grande échelle, l’interface est ici linéaire (littoral

caraïbe, frontière entre États) ou ponctuelle (hubs tels que Colon ou Kingston, aéroports tels que Miami ou

Mexico).

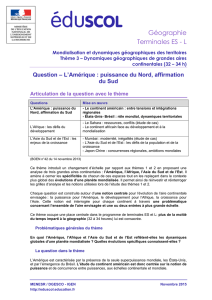

Question1 - L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud.

Introduction générale :

Le continent américain est un espace de forts contrastes entre un Nord riche et développé (Canada, États-

Unis), et un Sud en développement désigné en tant qu’Amérique « latine ». Ces contrastes se reflètent

largement à travers le bassin caraïbe, situé dans la partie dite Amérique « centrale », qui constitue une

interface aussi bien américaine que mondiale par la présence de flux internationaux très denses.

Depuis le début des années 1990, diverses associations régionales voient le jour, tentant d’organiser les

échanges par la coopération active entre États du Nord d’une part, puis États du Sud d’autre part.

L’intégration régionale est ainsi privilégiée, mais au détriment sans doute d’une intégration continentale

qui ne rencontre encore que peu d’échos du fait de tensions vives entre Nord et Sud, comme entre pays du

Sud, et même à l’intérieur de chaque État.

De cet immense continent se détachent deux géants mondiaux que sont les États-Unis et le Brésil, chacun

avec ses propres dynamiques territoriales et sa puissance affichée à l’échelle régionale, continentale et

mondiale : en effet, si les États-Unis sont depuis longtemps à la tête de la mondialisation, le Brésil s’affirme

en tant que puissance émergente comme un sérieux concurrent aux ambitions et aux intérêts toujours plus

vastes.

En quoi la mondialisation redéfinit-elle les rapports Nord/Sud sur le continent américain ?

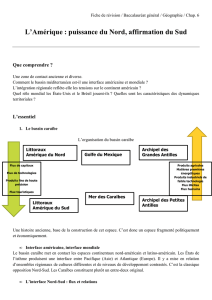

Chapitre 1 - Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale (étude de cas).

→ Croquis + Schéma

I – Les limites du bassin caraïbe. I – Le bassin caraïbe, quelle interface ?

II - Une interface américaine. Ou II – Son intégration dans la mondialisation.

III - Une interface mondiale. III – Espace d’intégration ou de tensions ?

Introduction :

Le bassin caraïbe est un espace regroupant les littoraux riverains de la mer des Caraïbes, très fragmenté

géographiquement et géopolitiquement : une mer de 4 millions de km², 7000 îles, 34 États riverains, et près

de 80 millions d’habitants. Ce bassin illustre au mieux les contrastes de la mondialisation et ses effets

positifs comme négatifs. Il s’agit d’un espace ouvert sur le monde mais associant des États très diversifiés et

divisés, opposés tant au niveau économique que politique et social (États-Unis, Venezuela ou Cuba par

exemple). C’est une interface entre Amérique du Nord et du Sud, comme entre Atlantique et Pacifique, entre

espaces anglo-saxons, hispaniques, lusophones ou européens : les fractures y sont multiples et les tensions

sévères. C’est pourquoi l’intégration régionale qui y est à l’œuvre peut sembler une solution efficace à long

terme mais qui peine à émerger réellement.

● En quoi le bassin caraïbe est-il une interface à la fois américaine et mondiale ?

I – Pourquoi le bassin caraïbe est-il une interface ?

→ Un des plus forts différentiels de développement au monde

A/ Le bassin caraïbe oppose un État du Nord et des États du Sud.

Même si la transition est progressive, le bassin caraïbe est l’espace qui présente un des plus forts

différentiels de développement au monde. Avec les territoires européens caraïbes, les États-Unis (1er PIB

mondial, 4e IDH) incarnent les pays du Nord développés. À l’inverse, les pays d’Amérique latine

appartiennent au Sud : Haïti (158e rang mondial de l’IDH) cumule les critères du mal-développement.

B/ Le bassin caraïbe est une interface mondiale car il est un carrefour des échanges internationaux.

Dans le cadre de la mondialisation croissante des échanges matériels et immatériels, cet espace occupe une

place stratégique (liaison interocéanique de Panama, paradis fiscaux) dans les flux entre les trois pôles de la

Triade : le bassin caraïbe est un trait d’union entre l’Est et l’Ouest. Les hubs des Caraïbes (Miami, Colon,

Kingston) deviennent des espaces relais sur les grandes routes maritimes mondiales, ce sont des pôles

logistiques et des plaques tournantes : Miami est la métropole économique et financière du bassin.

C/ Le bassin caraïbe est une interface américaine aux échanges régionaux inégaux.

Les Caraïbes sont une « Méditerranée américaine » comme en témoigne l’intensité des flux migratoires qui

parcourent la région : l’espace caraïbe est à la fois une région de départ et de transit vers le Nord pour le

reste de l’Amérique latine. S’ils ne rivalisent pas avec les flux de transit internationaux, les flux régionaux

de marchandises, licites ou illicites, sont importants et s’organisent en réseaux grâce à des infrastructures

cohérentes (spokes - rayons - et ports relais) ou inachevées (route panaméricaine). Les flux de capitaux

(IDE, transferts des migrants) sont essentiellement Nord-Sud.

II - Comment le bassin caraïbe s’intègre-t-il dans la mondialisation ?

→ Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation

A/ Le bassin caraïbe est intégré à la mondialisation.

Les activités économiques y sont fortement extraverties : mise en valeur de rente énergétique (États-Unis :

3e producteur mondial ; Mexique : 7e ; Venezuela : 11e), développement de productions agricoles com-

merciales (plantations de café, sucre, fruits...), industries ouvertes aux investissements (maquiladoras

mexicaines), valorisation du potentiel naturel (climat, paysages) et culturel pour une ouverture au tourisme

international. Le bassin caraïbe est également un espace d’attractivité financière dans le cadre des flux

croissants de capitaux : IDE, remesas (transfert des migrants), argent relevant de trafics illicites (paradis

fiscaux et pavillons de complaisance), aide au développement. Outre les infrastructures portuaires, cette

intégration encourage la valorisation des ressources du territoire et leur spécialisation (monoculture,

tourisme…) mais également leur développement : les espaces ouverts sont aussi les plus développés.

B/ Mais sa forte ouverture sur le monde entraîne une dépendance.

D’abord, la forte ouverture des économies caraïbes les soumet fortement aux aléas de la conjoncture

économique internationale : flux de touristes internationaux, vente des productions agricoles suivant des

cours fixés par le Nord (Bourse de Chicago, Bourse du café de Londres), exportations d’hydrocarbures… La

dépendance financière est également très forte : importance des IDE dans le développement local (31 % du

PIB mexicain), des transferts de migrants indispensables au développement de certaines régions

défavorisées, blanchiment d’argent dans les paradis fiscaux.

C/ Les territoires du bassin caraïbe sont inégalement intégrés.

En effet, si les littoraux, les métropoles (hubs de Miami, Mexico) et certains espaces transfrontaliers

(Mexamérica) sont largement ouverts sur le monde, une grande partie de l’espace caraïbe est à l’écart de

cette intégration. L’hinterland, très large au nord, est limité, au sud et dans la plupart des îles caraïbes, à une

simple plaine côtière qui concentre les hommes et les activités (plaines d’agriculture commerciale, littoraux

touristiques, ZIP) : 80 % de la population vénézuélienne se concentre sur le littoral. Même si elles sont peu

nombreuses, les métropoles sont également des pôles de concentration des activités, à tel point qu’on peut

parler de macrocéphalie pour Mexico ou Caracas (40 % de la population, 50 % de l’économie). Les régions

les plus pauvres sont aussi les périphéries marginalisées en raison d’un enclavement lié aux conditions

naturelles (forêts, montagnes), politique (embargo américain) ou d’une trop grande pauvreté (Haïti). À

l’échelle nationale, ces inégalités sont aussi très marquées, tout comme à l’échelle intra-urbaine : les centres

d’affaires concentrent les activités et contrastent avec les bidonvilles déshérités.

III - Le bassin caraïbe est-il un espace d’intégration, ou de tensions ?

→ Un espace entre tensions et intégrations régionales

A/ Le bassin caraïbe est sous influence des États-Unis et de l’Europe.

Cette double influence s’exprime de manière politique (possession – Antilles et Guyane françaises, Iles

vierges britanniques- ou association de territoires – Porto Rico associé aux États-Unis), militaire (présence

de flotte ou de bases : Guantanamo, Martinique), culturelle (diffusion d’un mode de vie – McDo –, de la

langue française…) ou socio-économique (migrations, aide au développement, investissement). Si l’aire

d’influence européenne se limite à quelques archipels orientaux des Caraïbes, le modèle américain est

dominant même s’il se heurte à des formes diverses de résistance : régimes hostiles (Cuba, Venezuela),

associations de coopération économique concurrente (Mercosur, Alba).

B/ Le bassin caraïbe est un espace de tensions.

Ces tensions sont d’abord liées à l’influence qu’exercent les États-Unis dans la région : le bassin caraïbe est

parfois qualifié de « lac étasunien ». Cette domination suscite des protestations plus ou moins virulentes

(Venezuela, Cuba) mais relativement limitées. L’autre motif de tensions géopolitiques relève du tracé des

frontières, en particulier maritimes. La forte insularité et la fragmentation de l’espace en de multiples États

accroissent le risque d’oppositions (litige sur le tracé de la ZEE) : le moindre îlot prend alors une importance

stratégique (île « disparue » de Bermeja). Enfin, les tensions sont internes aux États : la Colombie est un

exemple exacerbé des violences (guérillas, trafic de drogue) qui règnent dans les Caraïbes, région la plus

violente au monde.

C/ Les tentatives de coopération sont trop nombreuses pour être efficaces.

Les nombreux litiges et contrastes opposant les pays du bassin caraïbe expliquent à la fois l’absence d’une

réelle coopération régionale et la multiplication des petites organisations régionales. Le nombre (16 au total)

et l’enchevêtrement des organisations régionales en empêchent l’efficacité : le Nicaragua, par exemple,

appartient à sept associations différentes. Les organisations les plus abouties sont en fait périphériques et

n’intègrent qu’un petit nombre de territoires des Caraïbes : l’Alena (Mexique, États-Unis), le Mercosur

(Venezuela) et la lointaine UE par les territoires européens (DROM et PTOM). Elles sont souvent en

situation de concurrence dans les Caraïbes. Quant au CARICOM (marché commun des Caraïbes), créé en

1973 et regroupant 14 États, il reste largement en retrait et connaît de trop nombreuses difficultés.

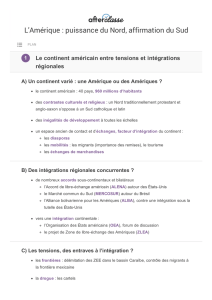

Chapitre 2 - Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales.

Introduction :

Continent aux multiples contrastes, l’Amérique est un continent aux tensions mutliples qui balance entre

cloisonnement du fait de l’existence de nombreuses associations régionales et intégration continentale dans

un idéal de prospérité et d’échanges généralisés. Avec 42 millions de km² et 900 millions d’habitants, le

continent américain s’appuie sur des échanges à différentes échelles, depuis des métropoles très

hiérarchisées jusqu’aux États plus ou moins bien intégrés à la mondialisation (États-Unis/Paraguay), aux

espaces plus ou moins bien connectés (Andes/Littoraux). Cet ensemble diversifié est animé par la nécessité

d’une meilleure intégration et des logiques d’intérêts nationaux ou locaux, les enjeux majeurs de puissance

et de développement passant par une intensification des échanges et une densification des réseaux.

[Problématique] Les initiatives d’intégrations régionales reflètent-elles ou résorbent-elles les tensions qui

affectent le continent américain ?

I – Puissance du Nord, affirmation du Sud : pôles et marges du continent.

A/ Un pôle de la Triade.

Les États-Unis sont, avec le Canada deux des principales puissances mondiales : 1er PIB mondial pour les

États-Unis et 6e pour le Canada. À eux deux, ils forment l’un des pôles de la Triade qui impulse la

mondialisation depuis le XXe siècle. Il s’agit plus précisément de la façade atlantique de l’Amérique du

Nord, autour de la Megalopolis (BosWash), puis autour de la mégalopole des Grands Lacs (Chicago-Détroit)

et de la Main Street America (Montréal-Toronto).

Les échanges entre les deux pays sont majeurs, notamment sur la frontière des Grands Lacs à l’Est, et entre

Vancouver et Seattle à l’Ouest. Le commerce s’est intensifié surtout depuis 1994 avec la création de

l’ALENA, avec le concours du Mexique.

Cependant, ce sont les États-Unis qui dominent largement ces échanges et la concurrence est très forte avec

le Canada. Les États-Unis restent un modèle économique, social et culturel attractif qui affiche encore des

ambitions hégémoniques à l’échelle mondiale. Ils restent par ailleurs les premiers dans de nombreux

domaines et investissent largement à l’échelle du continent et du monde.

Le Canada quant à lui est un pays riche de ressources naturelles et exporte ses matières premières, il profite

d’un réservoir d’exploitation immense en hydroélectricité et de capacités agricoles vastes. La proximité de

sa mégalopole du Saint-Laurent avec le Nord-Est des États-Unis fait de cette région transfrontalière un poids

lourd de la mondialisation.

B/ Des espaces associés : les « Jaguars » émergents.

À l’image des Dragons asiatiques développés depuis les années 1970, les pays émergents d’Amérique latine

sont surnommés les Jaguars. Parmi eux, il faut distinguer d’abord le Brésil, véritable puissance motrice du

Sud du continent, c’est un contrepoids important à la puissance des États-Unis notamment depuis la

présidence de Lula da Silva (2003-2011), et cela malgré de graves inégalités sociales et des écarts de

richesse énormes entre les régions du pays (Nordeste pauvre face à un Sudeste bien développé).

Ensuite, le Mexique profite de sa situation frontalière avec les États-Unis : c’est à la fois un atout pour les

exportations notamment du fait de la présence de maquiladoras (main-d’œuvre moins chère), et une

situation de dépendance accrue. Le pays est toutefois bien intégré dans l’économie mondiale et profite

d’atouts majeurs (pétrole, tourisme international en particulier dans la région du Yucatan/Cancun), enfin il

est le premier pays émetteur d’IDE en Amérique latine, et le deuxième récepteur du Sud du continent.

L’Argentine et le Chili sont d’autres émergents assez proches dans leur situation économique, tous deux

exportateurs de matières premières et de produits agricoles et d’élevage (minerais, viande, fruits…)

Enfin, le Venezuela, la Colombie et le Pérou sont dans des situations ambivalentes : leur situation

économique semble s’améliorer en intégrant l’économie mondiale grâce à leurs matières premières (pétrole

du Venezuela : 7e exportateur mondial et 1ères réserves mondiales ; or du Pérou ; café et charbon de

Colombie). Mais leur production n’étant pas diversifiée, ils sont très dépendants de leurs exportations.

Enfin ces trois pays sont dans des situations politiques et sociales délicates : élections peu claires au

Venezuela, présence de milices antigouvernementales en Colombie (Farc) par exemple.

C/ Les périphéries marginalisées.

Malgré une situation en nette amélioration de nombreux pays d’Amérique latine, il reste des périphéries en

retard de développement, totalement dominées, quelle que soit l’échelle : pays, espaces urbains et ruraux, au

sein des villes, etc.

Au sein du bassin caraïbe, quelques îles profitent de la présence de nappes pétrolifères (Trinidad-et-Tobago)

mais à faible niveau, la plupart ne subsistant que par des exportations à faible valeur ajoutée (produits

tropicaux divers). L’économie de nombreux pays reste celle de PED voire de PMA, notamment lorsqu’il y a

mono-exploitation et exportation : bauxite au Surinam par exemple.

Ensuite, plusieurs pays n’exportent que peu et privilégient encore une agriculture vivrière destinée à

l’autoconsommation, donc très peu compétitive. De ce fait, de nombreux pays subissent les cultures illégales

(cannabis et coca de Colombie, Venezuela, Jamaïque, Guatemala, Salvador, Nicaragua), ou les encouragent

pour soutenir des économies en difficulté. Cuba a longtemps été soutenue financièrement par l’URSS, mais

depuis 1991 son économie est délabrée, d’autant plus que l’embargo total des États-Unis (économique,

commercial, financier) persiste depuis 1962 !

Parmi les États les plus pauvres du monde, le Honduras ou Haïti subissent l’absence d’économie stable et un

pouvoir politique corrompu et trop faible, de même que des catastrophes naturelles à répétition (séismes,

cyclones) : Haïti a un PIB/habitant de 672 dollars, contre 1130 pour le Nicaragua, 6300 pour la Colombie,

11000 pour le Brésil (47300 pour les États-Unis). D’autres pays comme le Guatemala, la Bolivie voient leur

population majoritairement en situation de misère, en particulier les indigènes (indiens des Andes).

II – Une intégration en marche.

A/ L’intégration régionale multipliée.

Au niveau de l’intégration régionale, ce sont les deux grands marchés d’échanges du Nord et du Sud qui

dominent :

- L’ALENA (Accord de Libre-Échange Nord-Américain), entre États-Unis, Canada et Mexique qui

s’appuie sur l’abaissement des barrières douanières et la facilitation des échanges transfrontaliers.

Cette union qui existe depuis 1994 est cependant encore bien loin de ce que les européens ont pu

réaliser avec l’UE en termes d’intégration.

- Le MERCOSUR (Mercado Comun del Sur), créé en 1991 entre 4 États : Argentine, Brésil, Paraguay

et Uruguay : il s’agit ici d’un marché commun, c’est-à-dire qu’il a une dimension politique qui en

fait l’union la plus développée du continent américain.

Ces deux associations sont les véritables moteurs de l’intégration sur le continent, mais les alternatives à ces

organisations sont nombreuses :

- CAN (Communauté andine) : créée en 1969 autour de la Bolivie, Équateur, Colombie et Pérou. Le

Chili et le Venezuela en ont fait partie mais se sont retirés. D’autres pays sont associés à la CAN.

C’est un système complexe qui se base sur plusieurs institutions qui ont pour but l’union

économique, commerciale, politique, sociale…

- SICA (Système d’intégration centraméricain) : Organisation créée en 1993 autour de 8 pays, et qui

siège à Salvador. Il a des ambitions politiques et culturelles également. De nombreux États, y

compris la France et l’Espagne en sont observateurs.

- ALBA (Alliance bolivarienne pour les peuples d’Amérique) : autour des principes de solidarité entre

les peuples de l’Amérique latine et du bassin caraïbe : c’est le président vénézuélien Hugo Chavez

qui est à l’origine du projet, qui est créé en 2005 avec Cuba. De nombreux pays y adhèrent

aujourd’hui : Bolivie, Nicaragua, Honduras, Saint-Vincent, Antigua, Équateur.

- CARICOM (Carribean Community), créée en 1973 et qui comprend aujourd’hui 14 États membres

(Barbade, Jamaïque, Trinidad, Guyana…), avec pour langue officielle l’anglais, mais dont le français

est une langue majeure (présence d’Haïti).

- AEC (Association des États de la Caraïbe), association de coopération créée en 1994, avec 25

membres et des États associés (la France par exemple).

Cette multitude d’organisations témoigne de la volonté des petits États de se défaire de la domination des

grandes puissances régionales.

Pourtant il existe une organisation qui regroupe aujourd’hui tous les États du continent : l’OEA

(organisation des États américains) qui n’est pas économique mais politique et promeut les droits de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%