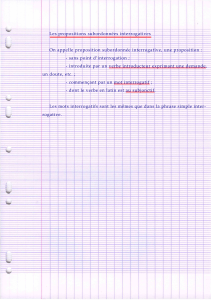

Les propositions subordonnées

Les propositions subordonnées

Il y a deux grands types de propositions subordonnées :

Les propositions subordonnées relatives, qui complètent un nom

Les propositions subordonnées conjonctives, qui complètent un verbe

Les propositions subordonnées conjonctives se divisent elles-mêmes en deux groupes :

Les propositions subordonnées conjonctives complétives, qui sont des compléments

essentiels (sujet, COD)

Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles, qui sont des compléments non

essentiels.

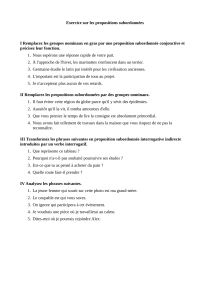

I) Les propositions subordonnées relatives

Ce sont des expansions du nom.

Elles sont dites

Déterminatives, si on ne peut pas les supprimer (

Ex : J’ai peur des années qui arrivent

.)

Explicatives ou appositives, si on peut les supprimer (

Ex : L’enfant, qui commençait à se fatiguer, nageait

avec difficulté.

)

Les propositions subordonnées relatives sont introduites par des pronoms relatifs, qui ont une fonction dans la

proposition.

Ex :

Elle m’a présenté l’homme qui lui avait sauvé la vie. (qui = sujet dans la relative)

L’homme dont elle m’a parlé lui avait sauvé la vie. (dont = COI dans la relative)

On distingue

Les pronoms relatifs simples : qui, que, dont, où

Les pronoms relatifs composés : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ; qui peuvent être précédés de « à »

(auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles) ; de « de » (duquel, de laquelle, desquels, desquelles) ; ou de

« avec » (avec lequel, avec laquelle, avec lesquels, avec lesquelles)

II) Les propositions subordonnées conjonctives complétives

Elles sont introduites par la conjonction de subordination « que ».

Par rapport au verbe de la principale, elles peuvent avoir la fonction de

Sujet (

ex : Qu’il ne soit pas venu n’est pas vraiment une surprise)

COD (

ex : Je te dis qu’il n’est pas venu.)

ATTENTION : Certains groupes nominaux peuvent être suivis d’une complétive. Il s’agit de noms qui expriment une

action en cours et qui proviennent généralement d’un verbe. (

ex : La pensée qu’il allait être arrêté le terrorisait. /

J’ai la preuve qu’il est coupable. / Il a la conviction que je suis innocent. )

Dans ce cas, ce qui permet de distinguer la

complétive d’une relative est que la conjonction « que » n’est pas un pronom : elle ne remplace aucun groupe nominal

et n’a aucune fonction grammaticale dans la subordonnée.

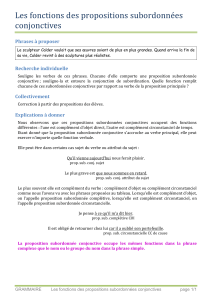

III) Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles

Elles ont une fonction de compléments circonstanciels

De temps, introduites par : quand, alors que, tant que, dès que, aussitôt que, après que, avant que, pendant

que, depuis que, jusqu’à ce que, une fois que, chaque fois que…

De cause, introduites par : parce que, comme, du moment que, non pas que, étant donné que, sous prétexte

que, vu que, puisque…

De but, introduites par : pour que, afin que, de peur que, de sorte que…

D’opposition ou de concession, introduites par : quoique, bien que, alors que, même si, quand bien même, sans

que…

De condition, introduites par : si, pourvu que, pour peu que, à supposer que, selon que, suivant que, à moins

que, au cas où…

De comparaison, introduites par : comme, de même que, aussi…que, tel… que, moins…que, plus…que,

mieux…que …

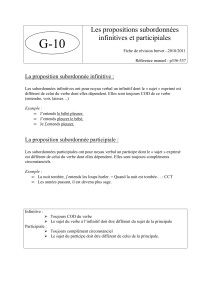

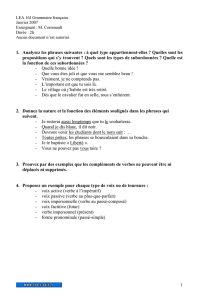

IV) Les infinitives et les participiales

Le verbe de la proposition subordonnée peut se trouver à un mode non conjugué.

L’infinitif, le participe présent, le participe passé et le gérondif peuvent recevoir des compléments du verbe (COD,

COI, COS, CC, Complément d’agent) et constituer les noyaux d’une subordonnée.

Exemples :

proposition relative

proposition complétive

proposition

circonstancielle

proposition infinitive

Il regardait par la fenêtre

les enfants jouer dans la

cour.

(= les enfants qui

jouaient dans la cour)

Paul pense venir.

(= qu’il

viendra)

Avant de choisir, je dois

tout voir.

(= avant que je

ne choisisse)

proposition participiale

avec participe présent

Deux hommes hurlant dans

des porte-voix

(= qui

hurlaient dans des porte-

voix)

venaient vers nous.

....N’EXISTE PAS….

Les autres partant déjà,

(=

comme les autres partent

déjà)

je vais aller me

coucher.

proposition participiale

avec le gérondif

....N’EXISTE PAS….

....N’EXISTE PAS….

Il l’observait tout en

mangeant.

(= pendant qu’il

mangeait)

proposition participiale

avec participe passé

La décision prise par le

tribunal

(= qui avait été

prise par le tribunal)

ne

fut jamais mise an cause.

....N’EXISTE PAS….

Son repas à peine terminé,

(= dès qu’il eut terminé son

repas),

il sortit.

1

/

2

100%