salsa picante 4 - Reflets du cinéma ibérique et latino

Picante

Salsa

Salsa

I

l y a du Benjamin Button chez Tomás

Gutiérrez Alea, sinon dans sa vie, du

moins dans sa carrière de cinéaste.

En décembre 1993, à La Havane, sort

son film Fresa y Chocolate, au XVème

Festival International du Cinéma Latino-

américain. Puis, à partir de l’année sui-

vante, 1994, ce film va entamer une car-

rière internationale, recueillant ainsi une

moisson de plus d’une vingtaine de nomi-

nations, prix et récompenses diverses et

variées.

A partir de là, on va se rendre compte que

Tomás Gutiérrez Alea, dit Titón, né en

1926 à La Havane, a derrière lui toute

une carrière, presque entièrement

conduite dans le contexte de la Cuba cas-

triste, avec, ma foi, une production non

dépourvue d’intérêt et qui, éventuelle-

ment, pouvait intéresser un large public et

pas seulement un petit cercle de cinéphi-

les, latinophiles, postsoixantehuitards et

autres farfelus pas forcément politique-

ment corrects.

Peut-être la question était-elle :

« Comment peut-on être (cubain) ? »

Petite précision, Titón est mort en 1996, à

69 ans, à Cuba, soit deux ans après sa

« découverte ».

Nous n’allons pas suivre l’exemple de But-

ton et remonter le fil de sa carrière jusqu’à

son premier court métrage, mais

« bureaucratiquement » parcourir quelques

moments clefs de sa vie de cinéaste, car

c’est de vie dont il s’agit et non de carrière.

Il n’est pas aisé, en fait, d’évoquer la vie

et l’œuvre de Titón, et ceci parce que lui-

même, lors d’interviews, d’articles qu’il a

écrits ou d’ouvrages qu’il a publiés, s’ex-

primait sur ce sujet avec une telle lucidité,

une telle transparence et une telle fran-

chise, qui depuis les calendes grecques

sont le signe de la sagesse (« connais toi

toi-même »), qu’il n’est pas possible d’en

dire plus ni, bien évidemment, de le dire

mieux. Cette franchise lui a valu parfois,

reproches et rancunes, auxquels il a tou-

jours répondu sans détours et avec perti-

nence. Il pratiquait l’autocritique aussi

radicalement que la critique et si, parfois,

il s’est montré critique à l’égard de la tour-

nure que prenaient les événements en

regard de l’esprit de la révolution, dans

son pays, qu’il n’a jamais quitté, il s’en est

expliqué lui-même très clairement.

La critique a des visées constructives et

non agressives et destructrices : « …pour

que la révolution grandisse, pour que no-

tre pays se développe dans une direction

positive, la critique est nécessaire. Il faut

avoir une conscience critique de ce que

(Suite page 2)

Le journal des Reflets

Vendredi 13 mars 2009 / numéro 4

4

L’étrange histoire

L’étrange histoire

De tom

De tomÁ

Ás gutiérrez alea

s gutiérrez alea

(Suite de la page 1)

nous sommes et de ce que nous faisons.

Et ne jamais cesser de nous critiquer. …

Il faut défendre la nécessité de la critique

en tant que nécessité pour la survie de la

révolution. »

Les deux films qui ont provoqué le plus

de défiance quant à la fermeté de son

engagement révolutionnaire sont sans

doute Memorias del Subdesarrollo

(1968) et Fresa y Chocolate (1993). Il

défend, surtout dans Fresa y Chocolate,

le droit pour chaque individu à exprimer

ce qu’il est et à avoir, comme tout un

chacun, sa place au soleil, quels que

soient ses particularismes.

Que fait-il d’autre que ce que faisait, en

1964, Nicolás Guillén, par exemple, dans

son poème « Tengo » : revendiquer le

droit à vivre ce que l’on est dans la liber-

té retrouvée, grâce à la révolution cas-

triste de 1959.

Qui songerait à soupçonner de quoi que

ce soit Nicolás Guillén?

Le moyen d’expression est différent mais

le propos lui, l’est-il ? Célébration des

bienfaits de la révolution pour Guillén,

réflexion sur la révolution pour que du-

rent ses bienfaits et qu’elle n’aille pas se

heurter aux écueils qui pourraient faire

chavirer le navire pour Alea. Même atta-

chement à ce qui a été conquis.

Dans l’autocritique il se montrait tout

aussi radical, considérant sans doute

que, ne mettant en cause que lui-même

il avait les coudées franches. Un exem-

ple, à propos de son film Cumbite,

(1964 - adaptation d’un roman haïtien) :

« J’ai de la difficulté à revoir Cumbite

jusqu’au bout. Je ne parviens à regarder

que quelques passages… C’est un film

qui n’est pas abouti, je n’y retrouve pas

une expression personnelle ». Point /

barre, on passe à autre chose.

D’autres choses, il y en aura beaucoup,

parmi lesquelles on peut rappeler les

films qui ont rencontré une audience in-

ternationale plus particulièrement large.

En 1966, La Mort d’un Bureaucrate que

lui-même a qualifié de « comédie ».

Puis, en 1968, Mémoires du Sous-

développement, où le ton change tota-

lement. Un homme, Sergio, refuse de

suivre sa famille qui fuit la révolution et

s’exile, va, sans parvenir à s’intégrer à la

société telle qu’elle évolue autour de lui,

en faire une observation critique, du haut

il est vrai, de la tour d’ivoire dans laquelle

il s’est enfermé en solitaire.

Ce fut sans doute, au niveau internatio-

nal, son premier grand succès marquant.

La última cena, en 1976, peut, du point

de vue du genre, être classé historique

puisque le film s’inspire d’un épisode réel

du temps de l’esclavage. En ayant toute-

fois présent à l’esprit que l’abolition de

l’esclavage à Cuba ne remonte qu’à

1880, un peu moins d’un siècle. Fonda-

mentalement le film s’attaque à des pro-

blèmes de société intemporels : par delà

le questionnement sur l’utilisation de la

religion pour « …soumettre une classe

sociale et de toutes façons mettre un

frein au développement de la société… »

c’est l’hypocrisie des puissants prêts à

tout et n’importe quoi pour garder leurs

privilèges qui est dénoncée.

Suivirent des réalisations plus légères.

En 1978 Les Survivants, aventures et

mésaventures d’une famille bourgeoise,

recluse dans sa propriété, pour ne pas

être atteinte par le virus de la révolution.

En 1987, Lettres du Parc, une histoire

d’amour inspirée d’une nouvelle de Gar-

cía Márquez.

En 1993, Fresa y Chocolate, dont on a

déjà évoqué le retentissement internatio-

nal et qui incite à une réflexion sur la

différence, illustrée, ici, par l’homosexua-

lité et la violence du rejet et de la répres-

sion qu’elle provoque, dans le contexte

cubain.

Puis, enfin, le dernier mot de Titón,

Guantanamera, qui, entre rires et lar-

mes, revient au thème de la Mort d’un

Bureaucrate.

En définitive, c’est peut-être cela qui

pourrait définir le cinéma de Tomás Gu-

tiérrez Alea, le rire grave. Ce qu’il sou-

haitait c’était tout à la fois offrir aux spec-

tateurs un divertissement qui en même

temps et par le rire « …serve à mieux

comprendre le monde, à mieux compren-

dre la réalité et à aider le spectateur à

avancer dans cette direction. »

Annie Damidot

Note : Les citations de Tomás Gutiérrez

Alea sont extraites de l’ouvrage de J.A

Evora « Tomás Gutiérrez Alea » et tra-

duites.

TitÓn,

de la habana a guantanamera

Film inédit

Lundi 16 à 18h30 au Zola

La mort d’un bureaucrate

Lundi 16 à 20h45 au Zola

+ présentation du film par Alain Liatard

Mercredi 18 à 14h au Zola

Page 2

Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain

www.lesreflets-cinema.com

Sal

La Mort

d’un Bureaucrate

Il s’agit d’une comédie satirique qui met en

scène les faits et méfaits de la bureaucratie.

Un ouvrier modèle a été enterré, sur sa de-

mande, avec ses documents de travailleur,

mais sa veuve, pour toucher sa retraite, doit

présenter ces documents à l’administration.

Donc il faut les récupérer. Oui, mais com-

ment ? On ne visite pas les tombes impuné-

ment !

Le film part, en fait, de l’expérience person-

nelle de Tomás Gutiérrez Alea suite à ses

démêlés avec des administrations diverses

et variées. « Vint un moment où je me suis

senti si accablé que le désir m’est venu de

me faire la peau à un bureaucrate »

On ne peut pas être plus clair !

D’ailleurs il qualifie lui-même son film de

« psychothérapie ».

La mort n’est ici choisie qu’en tant que situa-

tion extrême. Les problèmes, quels qu’ils

soient, même bassement matériels, ne peu-

vent désormais pas être remis à plus tard. Il

faut les affronter, si absurdes soient-ils.

C’est ainsi que l’on entre dans des dédales

kafkaïens que Tomás Gutiérrez Alea a choisi

de traiter à la Laurel et Hardy, selon ses

propres dires, en accumulant des situations

« dans lesquelles tout se déchaîne à partir

d’un conflit insignifiant qui prend des propor-

tions progressivement. »

Mais en aucun cas le ridicule des situations

n’a pour unique bût le rire et l’amusement du

spectateur. « Le réalisateur assume une

façon de raconter proprement comique pour

aborder un sujet qui dans la vie quotidienne

est exaspérant (et pas seulement dans une

situation limite représentée par la mort), ceci

dans l’espoir de rendre l’absurde plus évi-

dent encore en le ridiculisant et que par

conséquent le spectateur sorte du cinéma

décidé à le bannir. »

Lorsque Titon va reprendre le thème du film

dans Guantanamera il ne parle plus de

« psychothérapie » mais affirme avoir fait un

« documentaire ». En effet Cuba vit le triste-

ment célèbre « periodo especial », l’île man-

que de tout et en particulier de carburant.

Pour ramener un cercueil de Guantanamo à

La Havane il va falloir se plier au système

mis en place par un zélé bureaucrate et

changer de voiture corbillard en même

temps que l’on passe d’une province à l’au-

tre. En prime, évidemment, toutes les situa-

tions de manques vécues à Cuba font partie

du voyage et sont évoquées.

Tout ceci est parfaitement en accord avec ce

que remarque José Antonio Evora « Le ciné-

ma de Tomás Gutiérrez Alea est davantage

un cinéma de synthèse et de dévoilement

que de fiction. », formule qui rend compte à

merveille de ce que sont Mort d’un Bureau-

crate et Guantanamera.

Annie Damidot

D

ans les années trente au cœur

du Mexique, Elias, chrétien

fanatique, a commis un péché

contre Dieu ; ainsi, il est

convaincu qu’il sera puni : il est per-

suadé que ses enfants vont mourir tôt ;

il tente alors de contrecarrer la volonté

divine en érigeant une église en plein

désert. Cette histoire de foi, de folie et

de fanatisme est racontée telle qu’elle

est vue et vécue par Aureliano, le plus

jeune et le plus fragile des enfants.

Aureliano est enfermé pendant de lon-

gues années et doit peindre l’histoire

sainte, nourri par ses frères et ses

sœurs. Mais le monde extérieur va peu

à peu se manifester…

L’argument de ce film, le premier long

métrage, en fait de Rodrigo Plá, n’est

pas sans rappeler un autre enferme-

ment, et une autre relation père-fils,

celui de La Zona (La zona : propriété

privée), situé lui dans un futur proche

et dans un lieu quelconque d’Amérique

latine. Ainsi, avec Desierto adentro,

Rodrigo Plá revient sur l’enfermement,

la frontière, les difficultés des relations

père-fils et l’intrusion de l’extérieur

dans un monde fermé.

Revenons à la carrière de Rodrigo

Plá : alors que le journaliste Cédric

Lépine (le 21 février 2008 à Paris) lui

demandait ce qui s’était passé avant

d’arriver à la Zona, sorti en 2008, le

cinéaste mexicain d’origine uru-

guayenne répondait :

« La grande difficulté était d’avoir un

budget. Après l’œil sur la nuque, j’a-

vais écrit un scénario, le désert inté-

rieur, qui n’a pu rencontrer assez vite

le budget nécessaire. Nous avons

commencé un autre scénario, celui de

La Zona. Une fois que ce scénario a

été terminé, nous avons reçu l’argent

pour les deux films. Alors nous avons

commencé aussi ce film que nous ve-

nons de terminer. Le désert intérieur

mêle film et animation ; lorsque nous

avons fini de filmer et que la partie ani-

mation plan par plan a débuté, nous

avons tourné La Zona. »

A propos de l’œil sur la nuque, court

métrage montré aux Reflets, il dé-

clare : « J’ai eu beaucoup de chance

de travailler avec Gael Garcia Bernal

et Daniel Hendler parce que ce sont de

très bons acteurs. J’ai contacté Gael

qui était alors dans une école en An-

gleterre. Il m’a envoyé une vidéo de

casting et on s’est revu ensuite à Mexi-

co. Pablo Stoll avait vu mon précédent

court métrage, Novia mia , et s’était

proposé pour m’aider à tourner en Uru-

guay. Il m’a également beaucoup aidé

dans mes recherches, m’accueillant

chez lui durant le tournage. Tout cela

avant même qu’il fasse lui-même 25

watts. »

Pour finir, nous rappellerons que Ro-

drigo Plá est né en Uruguay et que ses

parents ont dû s’exiler alors qu’il n’a-

vait que 9 ans. Il a suivi des études de

cinéma au CCC (Centro de Capacita-

ción Cinematografica) du Mexique

dont il est sorti diplômé. Ses courts

métrages ont été très vite remarqués

et primés : Novia mia a obtenu le Prix

du meilleur court métrage au festival

de Biarritz et au Festival international

du Cinéma de Guadalajara. El ojo en

la nuca, lui, a reçu l’Oscar étudiant du

meilleur court métrage étranger et l’A-

riel du meilleur court métrage de fic-

tion. La Zona, qui a fait l’effet d’une

déflagration, a reçu quant à lui divers

prix internationaux : le Lion de l’Avenir

pour le Meilleur Premier film au 64

ème

Festival International de Cinéma de

Venise et le prix de la Critique Interna-

tionale au Festi-

val International

de Cinéma de

Toronto. Desier-

to Adentro qui

débute, lui, sa

« carrière inter-

nationale » a dé-

jà obtenu 7 ré-

compenses au

Festival de Gua-

dalajara.

Pascale Amey

Filmographie

de Rodrigo Plá

2008 : Desierto adentro

(réalisateur, scénariste, monteur et

producteur)

2007 : La Zona

(réalisateur, scénariste)

2001 : El ojo en la nuca

(réalisateur, scénariste)

1996 : Novia mia

(réalisateur)

1996 : Libre de culpas

(premier assistant réalisateur)

1991 : La mujer de Benjamin

(second assistant réalisateur)

Rodrigo Plá est actuellement oc-

cupé au montage de son troisième

long métrage et au tournage de

son dernier court métrage. Il nous

a promis d’être parmi nous lors des

26

èmes

Reflets pour nous les pré-

senter en personne, en 2010. Ren-

dez-vous pris !

Pascale Amey

Desierto adentro

Film inédit

Dimanche 15 à 21h au Zola

Mardi 17 à 20h au Comoedia

Salsa Picante n° 4

Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain

Page 3

www.lesreflets-cinema.com

Rodrigo pl

Rodrigo plÁ

Á

Désert intérieur

Désert intérieur

L ’art cinématographique au Vene-

zuela est une longue histoire vieille

de cent douze ans, faite de hauts

comme le cinéma social des an-

nées soixante et soixante dix qui a

donné lieu à des œuvres remarquables

(Cuando quiero llorar no lloro de

Mauricio Wallerstein, El pez que fuma

de Román Chalbaud et Soy un delin-

cuente de Clemente de la Cerda), et

de bas consécutivement à la profonde

crise économique des années 1980 qui

a fait chuter la production cinématogra-

phique à deux films par an.

De récentes lois de financements et la

création de soutiens institutionnels

comme le Cnac (Centro Nacional Autó-

nomo de Cinematografía) ont donné

une nouvelle dynamique à une nou-

velle vague de jeunes cinéastes et a

permis de relancer d’autres réalisa-

teurs dont la carrière battait de l’aile

comme Luis Alberto Lamata (Jericó,

Desnudo con narajas) qui a réalisé le

premier film produit par le gouverne-

ment d’Hugo Chávez Miranda Regre-

sa (Le retour de Miranda, présenté

cette année aux Reflets).

L’inauguration de la Villa del Ciné le 3

juin 2006 a permis un nouvel essor de

l’activité cinématographique au Vene-

zuela. Avec quinze mini studios, deux

grandes salles complètement équi-

pées, un centre de haute technologie

pour la post-production et des forma-

tions permanentes, les cinéastes vé-

nézuéliens(ne)s peuvent enfin résister

à la dictature de Hollywood en réalisant

sur place les activités jusque-là sous-

traitées à l’étranger. Mais si la Villa del

Ciné a incontestablement dopé les pro-

ductions cinématographiques du Vene-

zuela, cela n’empêche pas certains

cinéastes et politiques d’y voir un outil

de propagande au service du régime.

Néanmoins, la majeure partie des pro-

fessionnels du cinéma estiment la

composition du centre cinématographi-

que équilibrée et applaudissent la vo-

lonté du gouvernement d’en finir avec

le diktat américain…

En dix ans, l’Etat vénézuélien a financé

73 films et depuis sa création la Villa

del Ciné a financé 25 films et a donné

l’occasion à de jeunes cinéastes de

réaliser leurs premiers films tels An-

drea Herrera et Anabel Rodríguez (1, 2

y 3 mujeres) Hernán Jabes (Macuro)

ou à des réalisateurs confirmés de

poursuivre leur œuvre tels Fina Torres

(Oriana) Luis Alberto Lamata, ou Ro-

mán Chalbaud (El Caracazo).

L’activité cinématographique au Vene-

zuela a été - et continue d’être liée - , à

la problématique des politiques culturel-

les et de la législation émanant de l’Etat.

Néanmoins, en dehors des circuits de

l’Etat se développe un cinéma indé-

pendant dont font partie de jeunes ci-

néastes talentueux tels Jonathan Jaku-

bowicz, dont son premier film Secues-

tro express a été l’un de plus gros

succès du cinéma vénézuélien, Eduar-

do Arias et son film en haute définition

Elipsis qui fut produit et distribué par

la 20th Century Fox, Franco de Peña

(Amor en Concreto) et Alejandro

Wieddeman (Plan B). Ces cinéastes

souhaitent montrer une autre image de

la réalité en décrivant le monde tel

qu’ils le ressentent. Ils représentent

une véritable bouffée d’oxygène au

sein d’une industrie cinématographique

instable qui souffre de l’interdépen-

dance entre situation politico-

économique et politique culturelle dans

un pays dont le statut d’exportateur de

pétrole l’expose inévitablement aux

aléas du marché international. Dans le

contexte actuel, le cinéma vénézuélien

a peu de chances d’échapper à cette

réalité incontournable.

Homero Vladimir Arellano

COMMENT SE PORTE

COMMENT SE PORTE

LE CINéma

LE CINéma

Vénézuélien ?

Vénézuélien ?

Page 4

Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain

www.lesreflets-cinema.com

Salsa Picante n° 4

La Villa del Cine

Asphyxié par le néolibéralisme des an-

nées 80, le cinéma latino-américain

avait vu ses écoles privatisées, ses stu-

dios bradés et ses remparts légaux dé-

montés. “Comment accepter que les

huit plus grands studios d’Hollywood se

répartissent 85 % du marché mondial

du cinéma et occupent 98 % de l’offre

en Amérique Latine ?” a demandé le

président Chávez en inaugurant le 3

juin 2006 une de ses promesses électo-

rales, la Villa del Cine, un complexe de

studios de cinéma bâti sur un terrain de

4 hectares à Guarenas, près de Cara-

cas. Cette inauguration a été suivie par

la création de La « Fundación Villa del

Cine ». Entité spécialisée dans la pro-

duction cinématographique et audiovi-

suelle, elle possède le statut de Fonda-

tion d’Etat et se retrouve inscrite au Mi-

nistère du Pouvoir Populaire pour la

Culture.

Miranda Regresa (Le Retour de Mi-

randa) est le premier film produit par le

gouvernement d'Hugo Chávez. Film de

commande, il a au moins contribué au

retour au premier plan de son réalisa-

teur, Luis Alberto Lamata, dont la car-

rière s’écrivait alors en pointillés. Sans

être révolutionnaire d’un point de vue

formel, Miranda Regresa témoigne dé-

(Suite page 5)

Salsa Picante n° 4

Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain

Page 5

www.lesreflets-cinema.com

(Suite de la page 4)

sormais de la possibilité de tourner des

films ambitieux 100% vénézuéliens.

Loin d’être une enclave (Lamata a par

la suite réalisé El Enemigo -présenté

lui aussi aux Reflets- un instantané d’un

Venezuela en perdition, puis est revenu

dans le giron de l’Etat pour son dernier

film, Boves), la Villa del Cine apparaît

comme un outil appréciable pour des

cinéastes dont la vision induit des bud-

gets plus importants.

Depuis sa création, la Villa del Cine a

participé à la production et au tournage

de 25 films, ouvrant ainsi une nouvelle

voie dans la création cinématographi-

que nationale. A travers la société de

Distribution Amazonia Films, ce ne sont

pas moins de quatre productions de la

Villa Del Cine qui ont été diffusées au

plan national et international en 2007.

C’est à la fois peu et beaucoup au sein

d’une production cinématographique qui

a toujours eu beaucoup de mal à s’ex-

porter, en comparaison de ses voisins

argentins et brésiliens.

Sa création et son action sont néan-

moins controversées. Certains lui repro-

chent de n’être qu’un instrument de

l’Etat pour contrôler et diriger la création

cinématographique du pays. D’autres

soutiennent son action de réhabilitation

des cultures traditionnelles à travers

des œuvres audiovisuelles de qualité.

Pour pallier aux critiques, la Villa del

Cine vient d’approuver une politique

d’appui aux organismes publics et pri-

vés en établissant des alliances de co-

production avec des producteurs indé-

pendants vénézuéliens pour mener à

bien des projets cinématographiques

d’envergure. Il est encore trop tôt pour

savoir si cette politique va porter ses

fruits mais au moins s’annonce t-elle

très intéressante et porteuse d’espoir

pour un pays qui ne peut se dispenser

d’un rayonnement culturel plus impor-

tant.

Homero Vladimir Arellano

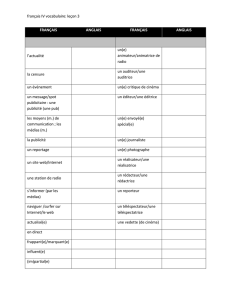

Le comédien américain Danny Glover et le

président Chávez, lors de l’inauguration de la

Villa del Cine

J

e me suis posée et reposée la

question plusieurs fois après

avoir vu le film de Pablo Lar-

rain. Non que je doive absolu-

ment écrire un article pour Salsa

Picante mais surtout parce que je

ne cessais de voir passer devant

mes yeux le visage d’Alfredo Cas-

tro, et ce, plusieurs jours après l’a-

voir vu incarner Tony Manero…

J’avais également remarqué que

mes amis chiliens semblaient mal

à l’aise pour parler de ce film… Ils

soulignaient la performance de

l’acteur, l’accueil du film dans les

festivals internationaux, mais élu-

daient finalement le propos-même

du film, comme si cela leur ren-

voyait un Chili tellement peu pré-

sentable, celui qu’ils avaient été

obligés de quitter…

Plusieurs scènes revenaient me

hanter : l’assassinat brutal d’une

vieille femme pour lui prendre sa

télévision couleur, le dépouillage

d’un opposant à Pinochet, agoni-

sant près du fleuve, les chiens fé-

roces gardant les propriétés, les

corps allongés, après une tentative

de rapport sexuel, le visage inex-

pressif de Raúl, son corps vieillis-

sant, son obsession de la ressem-

blance au modèle...

Peu à peu la lumière s’est fait

jour… ce n’était pas simplement

l’histoire du psychopathe, du mina-

ble, du sex-symbol impuissant et

mutique, du piètre danseur et de

son amoralité qui me fascinaient

mais bien la parabole du pouvoir

des médiocres et de leurs efforts

pour le conserver dans une atmos-

phère délétère.

Ce qu’il en ressort est pourtant

clair : la peur et la terreur engen-

drent la médiocrité, la trahison

mais aussi parfois (plus rarement)

la lutte clandestine et l’héroïsme

de certains. La domination d’un

modèle culturel qui se veut celui de

l’élite (Pinochet-dictateur soutenu

par les USA, l’idolâtrie de Raúl

pour le personnage de La fièvre

du samedi soir, rêve de paillettes

contre plomb, gloire de la danse

contre misère même si c’est dans

un cabaret de troisième zone) en-

gendre l’aliénation et la folie, l’en-

vie de devenir un autre, d’être au-

tre.

Au-delà des immenses qualités

d’acteur d’Alfredo Castro (qui res-

semble plus au Pacino de Lumet

ou même de Brian de Palma qu’au

John Travolta de John Badham),

au-delà des qualités indéniables

de Pablo Larrain en tant que ci-

néaste (recréation de l’atmosphère

de l’époque par le montage, camé-

ra portée, la photographie, les ca-

drages et la direction d’acteur),

c’est tout le message qui sous-

tend ce film qui en fait une œuvre

éminemment politique : la médio-

crité du pouvoir de Pinochet, la

médiocrité de Pinochet tout court,

et pour finir l’aliénation à laquelle

conduit le modèle culturel améri-

cain… Un film essentiel !

Pascale Amey

Pourquoi

tony manero

est un

grand film ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%