Croissance et Société Bleues

quels intérêts

et perspectives

pour la Nouvelle-

Calédonie.

SCIENCE

Croissance et

Société Bleues :

1/ Rappel du contexte

1.1/ la Nouvelle-Calédonie un pays doué

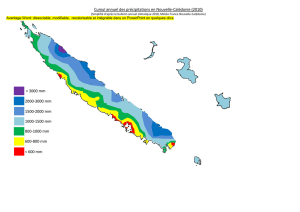

Dans un article précédent de Taï Kona1 nous

rappelions les caractéristiques marines et

maritimes originales de la Nouvelle-Calé-

donie en termes de linéaire concerné (litto-

ral, barrières récifales), de surfaces en jeu

(intertidal, lagons, mer ouverte, ZEE, Exten-

sion du plateau continental), de niveaux de

biodiversité peu profonde et profonde (hot

spot mondial), de ressources biologiques,

minérales et énergétiques2, de qualité et

de potentialité en matière de sites, d’en-

jeux majeurs de gestion, de préservation,

de conservation, de mise en valeur et de

restauration, tout comme les questions de

culture, d’éducation et de formation. Notre

conclusion était que la Nouvelle-Calédo-

nie, naturellement douée, avait à dénir

une politique intégrée maritime pour son

futur.

Ceci est en cours, l’analyse stratégique

«Calédonie » ayant retenu le thème

Mer3.

1.2/ les grands enjeux mondiaux

de la maritimisation

En économie, la maritimisation est liée à :

ɧ la mondialisation des échanges. Le trans-

port maritime qui représente plus de %

des échanges mondiaux en est le vecteur

principal tant pour les matières premières

que pour les produits nis et semi-nis ;

ɧ la nitude des ressources terrestres qui

est une réalité désormais ;

ɧ la gestion de l’espace littoral (interface

terre - mer) par rapport à la croissance

démographique, au « tropisme côtier »

qui est lié au poids du récréatif dans les

sociétés occidentales et à l’industrialisa-

tion des pays émergents.

1 “La Nouvelle-Calédonie : atouts et enjeux maritimes d’un pays “doué”. Taï Kona, Notre magazine de la Mer, n°1 février-mars 2013 ; pp 12-25.

2

“Les énergies marines renouvelables qu’est-ce que c’est ? Perspectives en Nouvelle-Calédonie“.

Taï Kona, Notre Magazine de la Mer, n°4 août-septembre 2013 ; pp 24-40.

3

Collectif. Cahier thématique mer, Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie (Calédonie 2025).

Version de février 2013. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. SAP. 42 pages.

12

Les ressources marines sont beaucoup plus

abondantes que sur terre. Elles sont miné-

rales (granulats, encroûtements, nodules

polymétalliques, dépôts sulfureux…),

énergétiques fossiles et renouvelables

(hydrocarbures et gaz, biomasse, éolien

marin, courants, marée, diérences de

température et de salinité…), biologiques

(pêche, aquaculture, algoculture, biotech-

nologies…), environnementales (milieux

extrêmes, sites spéciques intertidaux,

marais, estuaires, lagunes, upwellings,

monts sous-marins, dorsales, rides, fosses,

plaines abyssales…), spatiales (espace de

navigation et de manœuvre, tourisme et

sites récréatifs, résidentiel littoral, Aires

Marines Protégées, réserves, sites inscrits,

concessions maritimes, autres zones régle-

mentées…), et comprennent les services

rendus par les écosystèmes marins (climat,

cycle de l’eau, puits de carbone, piégeage

de CO2, photosynthèse, production de bio-

masse, approvisionnement, dessalement,

refroidissement, productivité biotechno-

logique, maintien de la biodiversité, habi-

tats, ressources génétiques, protection

des côtes, régulation des aléas naturels,

qualité des eaux, ltration, dilution, épu-

Société Bleues :

ration, détoxication mais aussi services

sanitaires, culturels, récréatifs et d’inspi-

ration…).

Ces ressources, dont plusieurs ne sont

qu’encore peu utilisées, nécessitent pour

leur exploitation durable, une accélération

dans la connaissance des océans qui est

elle-même source de nombreuses innova-

tions.

La mer et les littoraux

au cœur de la mondialisation

C’est dans les années 1970-1980 que la

mer et les littoraux commencent à être pris

en compte dans les politiques publiques

dans une perspective d’aménagement du

territoire et de conservation des paysages

lacustres et littoraux face à une urbanisa-

tion croissante et à un phénomène de « tro-

pisme » côtier mondial.

Cette phase est suivie dans les années

1980-1990 par un ordonnancement juri-

dique concernant la haute mer qui, après

un long processus de négociation, aboutis-

sait en 1982 à la Convention des Nations

Unies sur le Droit de la Mer.

La période 1990-2002 va voir progressive-

ment apparaître une double évolution de la

perception de la question littorale et mari-

13

SCIENCE

time à travers le concept de « développe-

ment durable » puis celui de la nécessaire

croissance économique en insistant sur

l’importance d’associer le secteur privé

comme cela a été fortement mis en avant

lors du Sommet Mondial de Johannesburg

(2002) pour ensuite se colorer en « crois-

sance verte » et en « croissance bleue ».

La structuration de la question maritime,

déjà solidement ancrée dans la convention

des Nations Unies sur le droit de la mer,

a franchit une seconde étape avec l’inclu-

sion d’un chapitre entier sur les mers et

les océans dans l’Agenda 21, Chapitre 17.

C’est à présent l’ensemble de la zone éco-

nomique exclusive (ZEE) et de la haute mer

qui est pris en compte en continuité avec

l’interface terre-mer et les bassins versants

dont elle dépend selon une approche de

l’ensemble du système social et écolo-

gique. De vives discussions se portent par

ailleurs actuellement4 sur la gouvernance

des eaux internationales (au delà des ZEE

et des Zones d’Extension du Plateau Conti-

nental).

L’économie maritime

Selon les analyses des deux pôles de com-

pétitivité « Mer » mis en place au niveau

national en 2005 et désormais classés

comme de rang mondial en 2012, l’éco-

nomie maritime mondiale représente un

chire d’aaire annuel de 1 500 milliards

de dollars5.

Près de 190 milliards de dollars d’activité

n’existaient pas il y a dix ans. Ils concernent

notamment l’extraction de minéraux marins

et sous-marins, les énergies marines, les

biocarburants d’origine algale, l’aquacul-

ture. D’ici à 2020, ces nouvelles activités

devraient générer près de 450 milliards de

dollars de chire d’aaire annuel.

L’économie maritime représente déjà en

France 53 Md€ de CA et emploie 300 000

personnes hors tourisme6.

Il est considéré que chaque pour cent des

marchés océaniques émergents représente

30 000 emplois potentiels.

4

Sommet de Rio + 20 (2012) où la notion “d’économie bleue“

a pour la première fois été mise en avant par les petits états insulaires du Pacique, le Maroc et Monaco.

5 Etude INDICTA pour le GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales).

6 Chires du Cluster Maritime Français. 14

Les facteurs clé de succès que constituent

la sécurisation de ces activités, la produc-

tion de connaissance sur le milieu, l’inno-

vation, la formation, sont également por-

teurs d’activités induites et de développe-

ment économique à haute valeur ajoutée.

Les dés scientiques et techniques

Les activités économiques liées à la mer et

au littoral utilisent et intègrent une palette

technologique très large, allant des TIC7

aux biotechnologies, outils de surveillance

et métrologie, en passant par les maté-

riaux, leur assemblage, leur protection,

la robotique, la production et le stockage

d’énergie, la modélisation, la collecte et le

traitement intensif de données, l’observa-

tion spatiale, l’ingéniérie navale et sous-

marine, les technologies de pêche et de

l’aquaculture…

Cependant c’est le milieu marin qui condi-

tionne et diérenciera les développements

économiques. Valoriser durablement ce

milieu suppose de mieux le connaître,

de savoir résister à son environnement

extrême (hyperbare, thermique, corrosif,

chimique, climato-mécanique,…), mais

aussi de comprendre sa biologie, de la

biodiversité algale et planctonique aux

espèces les plus évoluées.

Enn, face aux dés sociétaux, un vaste

champ de recherche s’ore dans le domaine

des Sciences Humaines et Sociales pour

évaluer la résilience des sociétés aux varia-

tions environnementales, faire connaître et

valoriser les services rendus par les éco-

systèmes marins, inventer de nouveaux

modes de nancement de la sécurisation

et protection des milieux, valoriser les

savoir-faire ancestraux et traditionnels, ou

encore impliquer le public dans de nou-

veaux modes de gouvernance.

Les enjeux de gouvernance

L’océan est le moteur thermodynamique et

biogéochimique du climat. Le déséquilibre

de son rôle régulateur par l’eet de serre a

des conséquences déjà visibles sur la tem-

pérature de l’eau, les migrations d’espèces

marines, les calottes glaciaires et la sub-

mersion des zones inondables. En outre,

piégeur d’un tiers du CO2 émis, l’océan est

également soumis à un risque d’acidica-

tion8 dont nous ne mesurons pas encore

les impacts positifs ou négatifs. L’océan

est un milieu riche mais fragile dont la

résilience est encore peu connue. Plus

encore, l’interface terre mer et les milieux

estuariens, lagunaires et coralliens sont

menacés, car convoités et soumis à une

anthropisation croissante, source de nom-

breux conflits d’usage, à la fois exposés

aux pollutions telluriques alors qu’ils sont

berceau de la chaîne trophique. La com-

patibilité entre économie résidentielle et

développement économique des littoraux

et des zones côtières est en question, Par

ailleurs, développer durablement l’écono-

mie maritime est un enjeu d’éducation, de

culture, autant que de formation.

On ajoutera à ces constats : 1) que le chan-

gement global est en route et on a encore

bien peu d’outils pour le comprendre. Il

faut donc lier la recherche, la formation,

l’information et la gouvernance. De fait on

aura besoin de l’atténuation autant que

de l’adaptation (l’atténuation, c’est évi-

ter l’ingérable; l’adaptation, c’est gérer

l’inévitable) et 2) que les problèmes les

plus urgents qui se posent aux sociétés

7 Technologies de l’Information et de la Communication.

8 L’acidication des océans. Taï Kona, Notre magazine de la Mer, n°3 Juin-juillet 2013 ; pp 14-25.

15

SCIENCE

humaines sur le littoral ou en zones côtières

sont sans doute moins des problèmes de

décit de connaissances, bien qu’ils exis-

tent, que des problèmes de gouvernance

et d’intégration des connaissances, d’in-

tégration des acteurs, et d’intégration des

moyens. On citera par exemple au plan

global : la gestion des pêches, les conflits

aquaculture-tourisme, les pollutions et

atteintes à la biodiversité... et plus spéci-

quement pour la Nouvelle-Calédonie : la

question des conflits d’usages, même au

sein de typologies équivalentes (conflits

entre diérentes activités récréatives par

exemple), celle existante entre impact

minier, événements climatiques, qualité

des eaux, qualité des milieux et biodiver-

sité, ou encore celle qui existe entre déve-

loppement urbain, baignade et autres acti-

vités récréatives, activités de subsistance

(pêche, collecte de ressources à pied…)

ou activités d’aquaculture. D’où la néces-

sité d’une gouvernance renouvelée des

espaces marins qui sont sans frontières

par dénition.

Les dés culturels et de rayonnement

Il est reconnu que les pays ou organi-

sations porteurs d’une histoire et d’une

actualité maritime reconnues au niveau

mondial, possesseurs de culture et d’éco-

nomie maritime, dont les politiques se

sont basées sur les valeurs de la mer, sont

vecteurs de rayonnement9. On citera ainsi

les Phéniciens, la Grèce, la République de

Venise, le Portugal, la Grande Bretagne et

actuellement la Chine et sa politique de

développement de son « arc côtier ».

Mais comment ne pas citer ce « continent

maritime » qu’est l’Océanie et dont fait par-

tie la Nouvelle-Calédonie, immense sphère

culturelle maritime qui a su rayonner sur

190° d’est en ouest (des longitudes 100°

Est - les côtes Pacique de la Thaïlande

-aux longitudes 70° Ouest - les côtes Paci-

que du Chili -, soit sur presque le triple de

la largeur du Canada !

En conclusion de ce chapitre on peut dire

que développer durablement l’économie

maritime et en être capable dans le cadre

des enjeux mondiaux de la maritimisa-

tion, est une véritable nouvelle frontière, à

laquelle la Nouvelle-Calédonie n’échappe

pas.

2/ L’intiative européenne

« Croissance bleue » : qu’est-ce

que c’est ? Où en est-on ?

Face à la crise économique qui la touche, la

communauté européenne a lancé en 2010

une étude intitulée « Blue Growth : sce-

narios and drivers for sustainable growth

from the oceans, seas & coasts » ou en

9 Groupe « Mer et valeurs ». La mer ses valeurs. Edition L’Hartmattan. Mars 2013. 185 pages.

16

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%