CR stage projet Bassin - premier

S

ECTEUR

J

EUNE

P

UBLIC

P

ROJET TH

ÉÂ

TRE SUR LE BASSIN DE

N

ANTES

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2011

LES ACTES DU STAGE

Saison 2011 / 2012

2

S

OMMAIRE

P

RÉSENTATION ET ACCUEIL

........................................................................ 3

L

E PROJET THÉÂTRE EN LIEN DIRECT

AVEC L

’H

ISTOIRE DES ARTS ET LE SOCLE COMMUN

....................................... 4

L

E JUMELAGE ET L

’

ÉCOLE DU SPECTATEUR

:

AVEC

L

E

G

RAND

T

ET EN

P

AYS DE LA

L

OIRE

................................................ 6

L

ES FONDAMENTAUX DE L

’

ÉCOLE DU SPECTATEUR

EN PRATIQUE

................... 9

A

UTOUR DU

P

ETIT

C

HAPERON ROUGE

....................................................... 15

A

UTOUR DE

R

OMÉO ET

J

ULIETTE

.............................................................. 24

L

A

C

ONSERVERIE DE VIEUX

...................................................................... 34

B

IBLIOGRAPHIE

....................................................................................... 41

Compte-rendu réalisé par le Service jeune public du Grand T,

avec la collaboration de Laura Quirion

3

P

R

É

SENTATION ET ACCUEIL

A

VEC

C

ATHERINE

B

LONDEAU

,

DIRECTRICE DU

G

RAND

T

ET

Y

VES

S

ERGENT

,

CHEF DE BASSIN DE

N

ANTES

Catherine Blondeau dirige le Grand T depuis janvier 2011. Avant d’être directrice, elle a

préalablement suivi un parcours professionnel double. À sa mission d’enseignante en

collège, lycée, à l’IUFM (où elle a assuré des formations à destination des professeurs des

écoles), et enfin à l’université, s’ajoute une implication dans le domaine culturel (postes à

responsabilité en France et à l’étranger). C’est donc au croisement de l’Éducation et de la

Culture que s’inscrit le parcours de la directrice du Grand T, d’où sa grande sensibilité aux

questions d’éducation artistique et culturelle.

Le Grand T est un théâtre de service public financé en premier lieu par le Conseil Général de

Loire-Atlantique. La structure se doit donc d’être impliquée et présente sur tout le

département, en collaboration avec une vingtaine de lieux, réunis au sein du RIPLA (Réseau

d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique). Le Grand T a affirmé depuis plus de

10 ans une politique d’éducation artistique et culturelle forte. Cette dernière touche avant tout

les collèges du département mais aussi les lycées et le premier degré. Son objectif consiste

à former les spectateurs de demain et à proposer une autre vision du théâtre à l’école. Cette

École du spectateur est mise en place en partenariat étroit avec l’Éducation Nationale, grâce

à sa collaboration avec des enseignants-formateurs, et repose particulièrement sur la

formation des professeurs. Véritables relais culturels, les enseignants impliqués dans cette

démarche s’inscrivent dans une approche militante, car ils sont engagés dans un processus

de formation et de transmission.

Des projets d’éducation artistique et culturelle sont donc menés par le Grand T à Nantes et

en Loire-Atlantique, de l’école primaire au lycée, afin que les enfants puissent suivre un

parcours d’École du spectateur tout au long de leur scolarité. Ils ont pour objectif d’inciter les

enseignants à accompagner leurs élèves dans la découverte de plusieurs spectacles afin

qu’ils puissent aiguiser leurs regards de spectateurs et qu’ils entrent dans des univers

théâtraux différents.

Pour plus d’informations, se référer à la brochure mise à disposition lors du stage : Le Grand

T & l’École du spectateur.

Le stage « Projet théâtre sur le Bassin de Nantes », mis en place en partenariat avec Yves

Sergent, s’inscrit dans le cadre d’une mission éducative sur le bassin de Nantes.

Son organisation est prise en charge à la fois par la direction et le service jeune public du

Grand T et les principaux des collèges partenaires. Aussi ce stage doit-il suivre un

fonctionnement qui soit le plus lisible possible pour les chefs d’établissement (présentation

de saison et des stages notamment). Yves Sergent souligne également l’importance

d’inscrire ce stage au sein d’une cohérence pédagogique. Aussi faut-il tenir compte à la fois

du projet d’établissement, ainsi que du contrat d’objectifs du collège participant.

4

L

E PROJET TH

ÉÂ

TRE EN LIEN DIRECT AVEC

L

’H

ISTOIRE DES ARTS ET LE SOCLE COMMUN

A

VEC

P

ATRICK

E

VEN

,

COORDONATEUR THÉÂTRE AU RECTORAT

L

IEN ENTRE L

’H

ISTOIRE DES ARTS ET L

’É

COLE DU SPECTATEUR

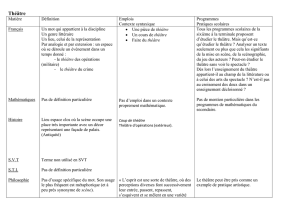

Il existe un lien fort entre l’École du spectateur et l’Histoire des arts. Menées sur la base des

mêmes fondamentaux, ces matières visent conjointement à une rencontre sensible avec

l’œuvre d’art. Cette œuvre peut, dans l’idéal, fédérer plusieurs disciplines.

Les compétences pouvant être acquises à travers l’Histoire des arts et l’École du spectateur

se recoupent.

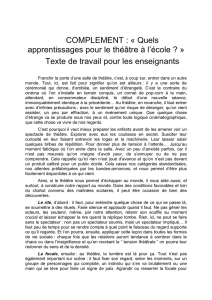

Avant tout, il s’agit pour l’élève d’observer et d’écouter une œuvre d’art et de s’inscrire dans

une pratique dramatique. Cette dernière met successivement les élèves dans une posture

d’acteurs et de spectateurs : ils sont amenés à écouter et à donner une critique, notamment

sous la forme d’une parole technique portant sur la gestion de l’espace, sur le volume de la

voix, etc. L’œil ne s’exerce pas seulement en assistant à une histoire : il s’adapte aussi à

une matière technique. De multiples outils peuvent être convoqués pour travailler sur cette

matière, à commencer par un inventaire systématique des impressions, des ressentis mais

aussi des échanges plus objectifs visant à travailler sur un vocabulaire technique. Un travail

sur la portée symbolique (les signes, la représentation) permet en outre de dégager des

points essentiels qui permettront d’opérer une synthèse et de souligner une cohérence. À

travers le jeu théâtral, le texte prend une autre dimension. L’élève aborde alors les fonctions

de communication et l’œuvre acquiert une résonnance intime pour lui. Les élèves de 4e/3e

seront amenés cette année à se poser une question : que me dit Roméo et Juliette sur

l’amour, sur la violence, sur le mariage forcé ? Par le re-jeu enfin (rejouer une scène en

tenant compte de consignes redéfinies), les élèves gagnent en acuité.

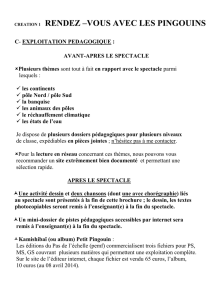

En second point, il convient de contextualiser l’œuvre. Sur une pièce comme Roméo et

Juliette, les enseignants pourront envisager des correspondances entre les arts (musique,

peinture, etc.) d’une même époque.

Il s’agit enfin d’acquérir une autonomie culturelle, de se constituer une mémoire théâtrale au

sein d’un contexte artistique.

La difficulté réside parfois dans la gymnastique à opérer avec le programme officiel. Or, bien

souvent les spectacles vus s’inscrivent dans une thématique Histoire des arts. Roméo et

Juliette recoupe la thématique « arts, ruptures et continuités ». La venue des élèves au

théâtre entre alors dans le cadre d’une légitimité académique. On pourra ainsi travailler sur

l’universalité de ce texte en faisant ressortir ce paradoxe : comment un texte ancien peut-il

être encore vivant aujourd’hui ? Dans cette perspective, il peut être intéressant de comparer

les mises en scène d’Olivier Py et de Baz Lhurmann, par exemple.*

5

P

OINT ACADÉMIQUE SUR L

’H

ISTOIRE DES ARTS SUITE À LA NOUVELLE CIRCULAIRE

Circulaire consultable sur le site :

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58238

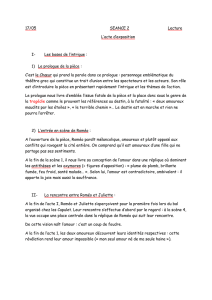

Cette circulaire fait suite à une prise de conscience de la difficulté à faire entrer cette

nouvelle matière dans les programmes de manière cohérente : lorsque la note Histoire des

arts n’est pas l’addition de la note de musique et de la note d’arts plastiques, les élèves sont

souvent convoqués en examen avec une fiche qu’ils lisent ou qu’ils ont apprise par cœur. En

outre, ce sont très souvent les mêmes œuvres qui sont étudiées (Guernica en l’occurrence).

La nouvelle circulaire rappelle l’autonomie des établissements et souligne sa volonté de

privilégier une offre culturelle de proximité.

Elle demande aux enseignants de Lettres d’introduire durant l’année au moins 5 objets

d’étude dont 2 qui auront pu être vus plus tôt dans la scolarité de l’élève. Elle ajoute au

moins trois domaines (ex. arts du son, arts du langage, arts visuels, arts du quotidien, etc.) et

au moins plusieurs thématiques (« arts, états, pouvoirs », etc.).

Enfin, la notion de problématique est mise en avant. Il s’agira de définir au moins une ou

deux problématiques (ex. le rapport entre l’art et la réalité) et de voir comment approcher

cette problématique à partir d’un certain nombre d’objets étudiés pendant l’année (ne

nécessitant pas une étude approfondie). Par exemple, les professeurs pourront se pencher

sur la question de la représentation de la seconde guerre mondiale à travers les peintures de

Nussbaum et la pièce Grand-peur et misère du III

e

Reich de Brecht.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

1

/

44

100%