0270-2p001-240-9782200286125 FIN JCR.indd

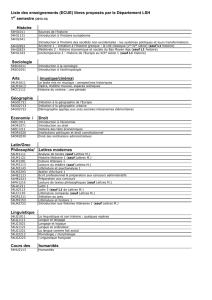

INTRODUCTION À L’HISTOIRE

DE LA LANGUE FRANÇAISE

linguistique

Collection 128

Banniard Du latin aux langues romanes

Léon / Léon La Prononciation du français

Perret L’Énonciation en grammaire de texte

Rouquier Vocabulaire d’ancien français

Schott-Bourget Approches de la linguistique

Thomasset / Ueltschi Pour lire l’ancien français

Collection Cursus

Auschlin / Moeschler Introduction à la linguistique contemporaine (2eédition)

Baylon / Fabre Initiation à la linguistique

Huot La Morphologie (2e édition)

Léon Phonétisme et prononciations du français (5e édition)

Léonard Exercices de phonétique historique

Martinet Éléments de linguistique générale (4e édition)

Mortureux La Lexicologie entre langue et discours

Niklas-Salminen La Lexicologie

Collections Fac et Lettres Sup

Baylon / Mignot Initiation à la sémantique du langage (Fac)

Lehmann / Martin-Berthet I ntroduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie

(2eédition, Lettres Sup)

Collection U

Argod-Dutard Éléments de phonétique appliquée

Audisio / Rambaud Lire le français d’hier. Manuel de paléographie moderne

15e-18esiècle (3eédition)

Bertrand / Menegaldo Vocabulaire d’ancien français : fiches à l’usage des concours

Glessgen Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguistique

française et romane

Joly Fiches de phonétique

Joly Précis d’ancien français. Morphologie et syntaxe

Joly Précis de phonétique historique du français

Paveau / Sarfati Les Grandes Théories de la linguistique

Queffélec / Bellon Linguistique médiévale : l’épreuve d’ancien français aux

concours

Collection Dictionnaires

Neveu Dictionnaire des sciences du langage

linguistique

INTRODUCTION À L’HISTOIRE

DE LA LANGUE FRANÇAISE

MICHÈLE PERRET

4e édition revue et mise à jour

linguistique

Du même auteur :

Chez le même éditeur

L’Énonciation en grammaire de texte, coll. « 128 », 1994.

Chez d’autres éditeurs (Moyen Âge et linguistique)

Le Signe et la Mention : adverbes embrayeurs Cl, CA, LA, ILUEC en moyen

français (xive-xvesiècles), Genève, Droz, 1988.

Jean d’ARRAS, Mélusine, roman du xivesiècle, Paris, Stock, 1979.

La Légende de Mélusine, Paris, Flammarion, Castor poche junior, 1997.

Renaut de BEAUJEU, Le Bel Inconnu, traduction (en collaboration avec I. Weill)

et édition du texte, Paris, Champion, 2003.

La véridique histoire de la fée Mélusine, Tertium éditions, 2014.

Conception de couverture : 6sens.pro/complexe.net

© Armand Colin, 2008, 2010, 2014 pour la présente édition.

© Armand Colin/HER, 2001 pour la 2eédition.

© Sedes, 1998 pour la 1reédition.

ISBN : 978‑2‑200‑28612‑5

Internet : http://www.armand‑colin.com

Armand Colin est une marque de Dunod Éditeur

sommaire

Introduction l9

Souvent langue varie l9

Abréviations et symboles l11

Première partie

La langue française et l’histoire

Chapitre 1l Les origines : les familles de langues l15

La parenté des langues l15

L’indo-européen l19

Les langues romanes l24

Chapitre 2l La formation du français :

Gaulois, Romains et Germains l27

La préhistoire du français : avant les Gaulois l27

Les Gaulois l29

La colonisation romaine l31

Les invasions germaniques l33

Chapitre 3l L’ancien français : naissance d’une langue l39

La « barbarie » mérovingienne l39

La renaissance carolingienne l40

Une nation et sa langue l42

L’ancien français l45

Chapitre 4l Le français devient langue officielle l49

Vers un statut de langue nationale l49

Le français dans la littérature et dans les sciences l50

Le français dans l’administration l53

Le français dans le culte l54

Le français dans l’enseignement l55

Chapitre 5l Le français devient langue majoritaire l60

Le morcellement dialectal l60

Les dialectes de France l62

Comment s’est formée la langue majoritaire l66

L’éradication des dialectes l69

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%