Fascicule TD

1

TRAVAUX DIRIGES DE THEORIE DE L'ENTREPRISE

2016-17

ORGANISATION DES SEANCES DE T.D.

♦ SEANCE 1 :

- PRESENTATION DES OBJECTIFS DU COURS ET DES TRAVAUX DIRIGES

- PREMIERE APPREHENSION DE L’ENTREPRISE

♦ SEANCE 2 :

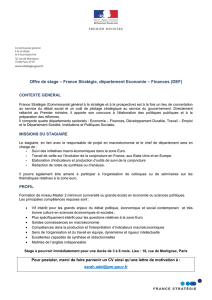

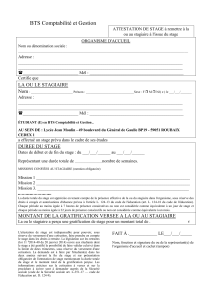

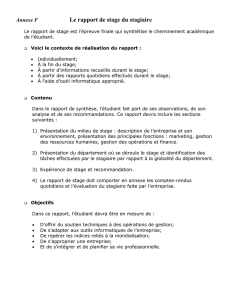

- CANDIDATURE & RECRUTEMENT

♦ SEANCE 3 :

- TEXTES THEORIE DES COUTS DE TRANSACTION

♦ SEANCE 4 :

- TEXTES THEORIE DE L’AGENCE

♦ SEANCE 5 :

- TEXTES SIGNAL/DROITS DE PROPRIETE

♦ SEANCE 6 :

- TEXTES APPROCHE RESSOURCES

♦ SEANCE 7 :

- CAS ZARA

♦ SEANCE 8 :

- CAS PIXAR-DISNEY

♦ SEANCE 9 :

- CAS EDMONTON

♦ SEANCE 10 :

- Interrogation de contrôle continu

♦ SEANCE 11 :

- CAS FDF

2

PRESENTATION DU COURS

DE THEORIE DE L'ENTREPRISE

Le principal objectif de ce cours est de vous donner en quelques mois une capacité à

comprendre le monde de l’entreprise. Cet enseignement reposera sur des théories présentées

en cours en amphithéâtre et sur une mise en pratique de ces connaissances en TD. Il est placé

à un moment charnière de votre parcours étudiant : il doit vous permettre d’aborder avec

assurance votre premier stage en entreprise.

Deux aspects seront donc abordés simultanément :

1 – Maîtrise des connaissances

Cette maîtrise est indispensable si vous souhaitez vous épanouir dans votre travail et valoriser

vos talents. Les connaissances théoriques seront abordées sous l'angle des théories

managériales et économiques de l'entreprise (théories de la firme) et mises en application en

TD sur des cas concrets.

2 – Savoir-faire et savoir-être

Il s'agit d'être capable de présenter correctement à l'oral, de prendre la parole en réunion, de

travailler efficacement en groupe et en temps limité, d’exprimer sa créativité. Au cours d’un

TD dédié, les étudiants auront aussi l’occasion de réaliser un travail sur leur profil (« connais-

toi toi-même ») afin d’améliorer la présentation de leur curriculum vitae. Toutes ces aptitudes

s’avèrent précieuses lorsque l'on cherche un stage ou un emploi, puis dans l’exercice

quotidien des responsabilités.

Les cours en amphithéâtre sont plus centrés sur le premier aspect (maîtrise des

connaissances). Les travaux dirigés s'organisent autour d'applications concrètes des théories

développées en cours et d’exercices de mise en situation. La démarche privilégiée est la

méthode des cas, et le second TD sera entièrement consacré aux questions de méthodologie.

Pour chaque séance de TD, la lecture préalable est absolument indispensable.

NB1 : les modalités pratiques du cours seront présentées lors des séances 1 du cours et du TD.

NB2 : le premier TD ne nécessite bien évidemment pas de lectures préalables

Bon travail et bon semestre à tous !

G. Chanson

PREMIERE APPREHENSION DE L’ENTREPRISE (exercice non noté)

Choisissez une entreprise que vous connaissez bien. Sur une feuille, vous avez 10 minutes

pour décrire cette entreprise.

TRAVAUX DIRIGES THEORIE DE L’ENTREPRISE

SEANCE 1

3

De la maïeutique… à l'enseignement du droit à Harvard Law School au 19ème siècle,

Puis… de l'utilisation des case studies à Harvard Business School, en 1914, à l'introduction

de la Méthode des Cas en France, en 1930…

La Méthode des Cas : une méthode pédagogique active

Largement utilisée dans le cadre des enseignements de gestion, en formation initiale comme

en formation continue, la Méthode des Cas est une méthode conviviale qui repose sur un

support appelé "cas".

La Méthode des Cas…

Parler de la Méthode des Cas dans la formation au management sans parler de la Harvard

Business School-HBS est quasiment impossible écrivait J. Reynolds, en 1985.

D'après les travaux de M.T. Copeland, en 1954, le premier Doyen de la HBS proposa

d'intégrer à l'enseignement des affaires une méthode éprouvée dans le cadre de l'école de droit

d'Harvard : l'analyse des cas de tribunaux accompagnée de leurs décisions. Mais à la

différence du droit, les premiers cas de gestion n'avaient pas de réponse qui fasse autorité.

Cette réalité conduit HBS à suggérer trois manières de traiter un cas : d'abord obtenir un avis

d'expert, puis arriver à une conclusion ouverte et parvenir à un consensus des apprenants.

Dans la pratique, la Méthode des Cas est l'utilisation de situations dans le domaine des

affaires -appelées cas- à des fins pédagogiques ; ces situations sont étudiées individuellement

par les apprenants, analysées en sous-groupes et discutées en séance plénière avec l'aide d'un

animateur. La discussion en groupe doit permettre d'atteindre un consensus sur le ou les

problèmes et sa ou ses résolutions. Enfin, l'animateur, dans la phase finale de " debriefing ",

cherche à mettre en lumière les différents concepts manipulés durant l'analyse du cas.

Dans son adaptation en dehors de son univers de base (HBS/politique générale), la Méthode

des Cas est amenée à tenir compte des spécificités culturelles des apprenants ainsi que du

degré de technicité de la discipline enseignée (Tagiuri 1961).

Comme le résument bien C. de La Baume & B. Cova, en 1991, la Méthode des Cas est donc

une méthode coopérative qui, au contraire de l'écoute individuelle, favorise le travail de

groupe, la communication et l'échange.

…et le "cas"…

Charles I. Gragg, l'un des grands initiateurs de la méthode à Harvard, propose, en 1940, la

définition suivante :

"Un cas est l'exposé d'un problème dans le domaine des affaires, tel que des dirigeants ont dû

réellement l'affronter, complété des faits, opinions et préjugés de l'environnement, dont les

décisions des dirigeants devaient dépendre."

QUELQUES LECTURES SUR LA METHODE DES CAS

4

Les cas d'HBS ont une structure et une présentation "normée". Un cas est, en général, un

document d'une douzaine de pages, annexes non comprises. Structuré autour de parties qui

vont du plus général au plus spécifique, un cas commence par un paragraphe introductif

évoquant la nature du problème à résoudre, parfois les alternatives possibles et souvent la

pression qui pèse sur la décision … Ce document est accompagné d'une note pédagogique,

outil permettant à un autre enseignant de s'approprier le cas tant au niveau des connaissances

et des concepts que des schémas d'animation.

L'expérience montre que, depuis l'origine, des interprétations ou discussions sur le fond et la

forme de la définition du cas selon Gragg ont diversifié le concept de cas. L'intégration de

nouvelles technologies a rendu plus complexe la forme des cas : plus seulement papier ou

audiovisuel, ils peuvent être sur cd-roms couplés ou non à des intranet ou à internet.

En conclusion…

Quel que soit son support, un cas reste avant tout : "la présentation d'une situation de la vie

active telle que des individus ont (ou auraient) pu l'affronter, complétée des faits, opinions et

préjugés de l'environnement, dont leurs réflexions ont (ou auraient) pu bénéficier."

Véhiculant un ou plusieurs concepts transférables, un cas est présenté aux apprenants dans le

cadre d'un processus pour une analyse réfléchie, une discussion ouverte et, en principe, un

consensus final. Ce cas sera centré autour d'un problème à résoudre et se terminera par un

scénario d'urgence quant à la réflexion à entreprendre ; il sera accompagné d'une note

pédagogique à l'attention de l'animateur (C. de la Baume & B. Cova)

Références

• Copeland, M.T., 1954a. The Genesis of the Case Method in Business Instruction. In the Case

Method at the Harvard Business School. Mac Nair MP/Hersum AC, New-York, Mc Graw-Hill

• Cova B., de La Baume C., 1991a. Cas et Méthode des Cas : fondements, concepts et universalité.

Gestion 2000 3

• Cragg C., 1940a. Because wisdom can't be told. Harvard Alumni Bulletin:Oct 19

• Reynolds J., 1985a. Méthode des Cas et formation du management. BIT Série Formation à la

gestion : n°17

• Tagiuri R., 1961a. The Foreign Student and the Case Method in Business Administration: some

Remarks regarding the Learning Process. Journal of Social Psychology V53

Suzanne HARMEL - Responsable des formations de formateurs

5

Démarche d’analyse de cas :

Il existe une telle variété de cas qu’il est impossible de présenter une méthode de résolution de

cas qui serait à la fois précise et pertinente pour toutes les formes de cas.

Cependant, une fois que l’on a dit cela, l’étudiant n’ayant jamais pratiqué la résolution d’un

cas n’est guère avancé. Aussi, et malgré notre première assertion, nous allons proposer une

démarche générale adaptable selon les spécificités de l’exercice.

Nous distinguerons pour cela deux caractéristiques du cas qui conditionnent la démarche

d’analyse du cas :

• Le cas peut être « ouvert » ou « fermé »

Les cas peuvent être très scolaires, en contenant une série de questions auxquelles l’étudiant

doit répondre. A l’inverse, plus fidèlement à l’esprit des premiers cas de Harvard, l’étudiant

peut avoir à analyser le cas pour faire émerger une problématique, qui lui semble à la fois

propre au cas et intéressante à explorer.

• Le cas peut être plus ou moins long et à traiter dans un temps plus ou moins court

Afin de respecter le timing imparti, l’étudiant (avisé) doit opter pour une démarche d’analyse

en fonction du temps de lecture du cas et de la durée de l’exercice.

En croisant ces deux dimensions, nous parvenons alors aux démarches suivantes :

Pour un cas long avec des questions (ou problématique) explicitement formulées :

1. Lire les questions. Imaginer le type de réponses attendues.

2. Lire le cas. Prendre des notes et surligner les points importants (couleurs différentes ?).

3. Répondre questions par questions en reprenant notes et surlignages.

4. Vérifier que vos réponses « répondent » aux questions posées.

Pour un cas court sans questions (ou problématique) explicitement formulées :

1. Lire le cas une fois pour se familiariser avec la situation décrite dans le cas.

2. (Re-)lire le cas pour identifier les faits. Prendre des notes et surligner les points

importants.

3. Evaluer la situation décrite dans le cas. Tenter de comprendre les objectifs, les stratégies,

les problèmes, les causes des problèmes et les rôles des personnes-clefs.

4. Identifier un problème / une problématique.

5. Evaluer la situation actuelle, les dysfonctionnements.

6. Concevoir une solution

7. Présenter les avantages et inconvénients de cette solution

8. Présenter un plan d’implémentation de cette solution.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

1

/

55

100%