Lire l`article complet

L

a neurologie pratiquée au début du XXIesiècle

est une discipline fascinante par l’organe dont

ceptible de recevoir une thrombolyse intravei-

neuse pour un accident ischémique pour réali-

ser que ces hommes et ces femmes combattent

pour l’intégrité de ce qui nous est le plus impor-

tant : le cerveau. Et les résultats sont là : quelle

que soit la pathologie, prévenir ou retarder le

handicap est un gain inestimable en termes de

qualité de vie et de réalisation de soi.

Les infirmières ont un rôle essentiel à jouer.

Infirmière de consultation ou d’hôpital de jour

où sa capacité à gérer des situations de crise

(poussées de SEP, par exemple, au Centre d’in-

vestigation de traitement et d’étude de la SEP, ou

CITESEP) ou à organiser la prise en charge de pa-

tients par différents intervenants est essentielle.

Infirmière de recherche gérant des essais théra-

peutiques. Infirmière en salle en neurovasculaire

ou en neurologie générale capable de gérer des

situations urgentes, de prendre en charge le han-

dicap ou l’inquiétude des proches.

Aujourd’hui, la neurologie est une discipline

dynamique où nous avons besoin d’infirmières

enthousiastes et prêtes à appréhender une disci-

pline de haute technicité.

Venez en neurologie, vous n’y serez pas déçue !

Olivier Heinzlef

Service de neurologie

de l’hôpital Tenon,

CITESEP, Unité neurovasculaire,

rédacteur en chef de la revue

elle s’occupe et par les progrès diagnostiques et

thérapeutiques réalisés au cours des quinze der-

nières années.

•Progrès diagnostiques avec la révolution de

l’imagerie médicale scanner et IRM mais aussi

du fait des progrès de la génétique. Aujourd’hui,

nous pouvons diagnostiquer tôt des maladies

comme la sclérose en plaques, l’accident vascu-

laire cérébral ou les anomalies structurelles à

l’origine des crises d’épilepsie. Poser un dia-

gnostic tôt, c’est aussi se donner les moyens de

mettre en route des traitements précoces. Et, là

encore, que de progrès accomplis avec l’explo-

sion du nombre de molécules dans la plupart

des grandes maladies : la migraine, l’épilepsie,

la sclérose en plaques, le Parkinson, l’Alzheimer,

l’accident vasculaire cérébral.

Il faut avoir assisté à un staff de neurologie au-

jourd’hui pour voir que la majorité des discus-

sions portent sur des aspects thérapeutiques.

•Révolution dans l’accident vasculaire céré-

bral, avec la thrombolyse intraveineuse et intra-

artérielle et la création des unités de soins inten-

sifs neurovasculaires, dont l’activité et l’ambiance

sont similaires à celles des autres unités de soins

intensifs.

Il faut avoir vu, à Tenon, l’énergie, l’enthousiasme

et la rigueur d’une équipe médicale et paramé-

dicale à l’œuvre à l’admission d’un patient sus-

Neurologie

Une discipline

de progrès

17

Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003

Sommaire

Multiples causes

pour soins multiples

• Troubles mnésiques :

une alerte pour les démences

• Les mouvements involontaires :

des symptômes révélateurs

• Radiologie et imagerie médicale :

une aide précieuse

pour le diagnostic

• Sclérose en plaques (SEP) :

mieux connaître les mécanismes

• Maladie de Parkinson :

de nouveau la chirurgie

• Les accidents cérébraux :

toujours une urgence

• La fatigue dans

les affections neurologiques :

un symptôme fréquent

• Traumatisés cérébraux :

rééducation grâce à l’odorat

La neurologie souffre d’une image un peu complexe

auprès du personnel infirmier.

Discipline ésotérique aux termes incompréhensibles,

patients souffrants de maladies rares aux noms

imprononçables et ayant des handicaps importants

rendant le travail difficile, enfin absence

de traitement actif et donc d’amélioration possible.

Mais la réalité est autre...

18 Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003

Neurologie

L

es maladies neurologiques résultent de causes

variées. L’une des causes principales est ce que

L’akinésie est un trouble caractérisé par une

raréfaction des mouvements spontanés du corps

et par une lenteur des mouvements spontanés.

Le patient peut avoir des troubles de la coordi-

nation des mouvements ou subir des mouve-

ments anormaux involontaires (mouvements

choréiques, tremblements rythmés).

Le syndrome pyramidal est toujours lié à un

trouble moteur. Le syndrome extrapyramidal se

retrouve dans une atteinte des noyaux gris cen-

traux (Parkinson), avec akinésie, tremblements,

hypertonie.

Signes liés à la sensibilité

La paresthésie traduit une atteinte des fibres ner-

veuses responsables de la sensibilité (fourmille-

ments, engourdissements...).

La dyskinésie est une impression anormale pro-

voquée par le toucher et représentant une per-

turbation qualitative de la sensation tactile.

Les signes cliniques neurologiques s’accompa-

gnent parfois de douleurs que l’on qualifie de

“spontanées”, “provoquées”, “permanentes”, “in-

termittentes”, “réelles” ou “imaginaires”.

Les troubles d’hypoesthésie sont une diminution

de l’intensité d’une perception.

Enfin, l’anesthésie est une suspension plus ou

moins complète de la sensibilité générale ou par-

tielle, qui peut être provoquée par un agent anes-

thésiant mais aussi survenir au cours d’affections

neurologiques.

Atteinte des fonctions supérieures

Les troubles du langage se signalent par une

aphasie (trouble ou perte de l’expression et de la

compréhension du langage acquis), une dysar-

l’on nomme les “maladies dégénératives” : les cel-

lules nerveuses perdent progressivement leur fonc-

tionnalité ou meurent prématurément (Alzheimer,

Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale

amyotrophique, etc.). L’autre cause importante de

maladies neurologiques concerne les troubles vas-

culaires. Ces derniers sont des lésions liées à une

perte transitoire ou définitive de la vascularisa-

tion d’une partie du cerveau. Des tumeurs peuvent

également entraîner des troubles neurologiques,

de même que les atteintes toxiques (oxydes de

carbone mais aussi alcoolisme, toxicomanie...).

Signes cliniques

Les maladies nerveuses sont diagnostiquées à

partir de certains signes liés, notamment, à la

motricité ou à la sensibilité.

Signes liés à la motricité

Le déficit de la force musculaire se signale par une

paralysie (perte passagère ou définitive de la fonc-

tion motrice d’un muscle, d’un groupe mus-

culaire, ou d’une partie du corps) ou une parésie

(paralysie légère ou incomplète se traduisant par

une diminution de la force musculaire).

Parmi les paralysies, on distingue, selon leurs

topographies : l’hémiplégie, la monoplégie, la

paraplégie, la tétraplégie. La paralysie tronculaire

est celle d’un tronc nerveux, la paralysie radi-

culaire celle d’une racine nerveuse, la paralysie

plexique celle d’un plexus.

Le tonus musculaire peut subir des modifications

telles que l’hypotonie ou l’hypertonie.

Système nerveux

Multiples causes

pour soins multiples

Le système nerveux a pour champ d’intervention

de nombreuses spécialités médicales. On distingue

aujourd’hui ce qui est du domaine des fonctions

psychiques et qui relève de la psychiatrie, de ce qui

concerne les lésions identifiables et localisables

des cellules nerveuses, qui sont du domaine

de la neurologie. La discipline est plurielle.

19

Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003

thrie (difficulté de l’élocution), une dysphonie

(anomalie de la qualité de la voix).

Les apraxies sont des troubles de la réalisation de

gestes indépendants de toute atteinte des fonc-

tions motrices et sensitives et de tout trouble de

la compréhension.

Les agnosies (auditive, tactile, visuelle) sont l’in-

capacité de reconnaître les objets indépendam-

ment de tout déficit sensoriel.

Les amnésies sont des troubles de la mémoire :

une perte totale ou partielle de la capacité de mé-

moriser l’information et/ou de se rappeler l’in-

formation mise en mémoire. La désorientation

spatiotemporelle est une perte du sens de l’orien-

tation dans le temps et/ou l’espace. Elle résulte

d’un bouleversement des perceptions mentales

qui permettent à une personne de se repérer dans

une situation donnée.

Surveillance de l’état du patient

L’“obnubilation” est un état voisin de celui d’un

sujet en train de s’endormir qui peut être réveillé

transitoirement ou incomplètement par des sti-

mulations auditives ou nociceptives. Quelques

réponses verbales rares ou imprécises peuvent

être faites par le patient.

Quand le patient est en état de “stupeur”, les ré-

ponses verbales sont imprécises. On peut obte-

nir l’exécution de quelques ordres simples.

Quant au “coma”, c’est la perte des fonctions de

la vie de relation et la conservation partielle de la

vie végétative. Les troubles respiratoires vont

mettre en jeu le pronostic vital. Il faut surveiller

les réflexes photomoteurs (anisocorie) et regar-

der comment le patient répond aux stimulations

sensitives et verbales.

Andrée-Lucie Pissondes

Troubles mnésiques

Une alerte pour les démences

Les démences se caractérisent par un affaiblissement progressif de l’ensemble des

fonctions intellectuelles. Cela est dû à une probable lésion des cellules nerveuses

cérébrales. On distingue deux catégories de démences : les démences symptomatiques

et les démences dégénératives. Avec une diminution de l’attention, du jugement, du

raisonnement, les troubles mnésiques sont les plus observés.

L

es démences symptomatiques sont le plus sou-

vent liées à la répétition d’accidents vasculaires

cérébraux mais elles peuvent également être

consécutives à une autre maladie neurologique,

une maladie hormonale, une intoxication ou une

infection. Les démences dégénératives sont re-

présentées par la maladie d’Alzheimer (avec atro-

phie cérébrale à prédominance postérieure), la

maladie de Pick (où l’atrophie prédomine dans les

lésions frontales), et les démences séniles.

Maladie d’Alzheimer

En France, plus de 700 000 personnes sont ac-

tuellement atteintes de démences. Parmi elles,

450 000 souffrent de la maladie d’Alzheimer. Si

les mécanismes de l’affection sont de mieux en

mieux connus, les causes restent à élucider et les

traitements étiologiques et non symptomatiques

à développer.

A partir de 65 ans, 1 à 2 % de la population sont

atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette popu-

lation passe de 25 à 40 % après 90 ans.

©Voisin/Phanie.

●●●

20 Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003

●●●

Neurologie

Les lésions qui touchent le système nerveux cen-

tral sont physiologiques et liées au vieillissement.

Dans cette forme de démence, leur apparition

est précoce, leur développement accéléré.

Dans la forme familiale de la maladie, des muta-

tions sur une protéine précurseur du peptide bêta-

amyloïde ont été retrouvées. A partir de modèles

animaux, la connaissance de la maladie a pro-

gressé avec, cependant, ses limites : l’évolution de

la maladie sur plusieurs dizaines d’années restreint

en effet l’emploi d’animaux de laboratoire à durée

de vie plus courte que l’espèce humaine.

Le principe du traitement repose sur le blocage

des enzymes bêta et gamma-sécrétases, respon-

sables de la formation du peptide A bêta-amy-

loïde. Inflammatoires, les maladies neurodégé-

nératives profitent de la prescription d’AINS.

Ceux-ci entraînent en effet un retard d’apparition

de la maladie. Le même bénéfice est retrouvé

avec l’emploi régulier, au long cours, des statines.

Il est ainsi possible de “gagner” plusieurs années,

ce qui représente un bénéfice financier et surtout

humain, non négligeable.

Démence vasculaire

En dehors de la maladie d’Alzheimer, principale

cause de démence, la deuxième en termes de fré-

quence est la démence vasculaire. En faire le dia-

gnostic assez précocement est essentiel, car il

permet de déclencher un traitement qui, contrai-

rement aux autres démences, peut être efficace.

Le premier signe qui doit intriguer le praticien

est l’absence de reconnaissance des faits par le

patient lui-même : c’est la famille qui, s’étant

rendu compte de ses anomalies comportemen-

tales, accompagne le malade et en parle.

En effet, contrairement à la maladie d’Alzheimer,

les troubles mnésiques sont ici souvent au se-

cond plan, eu égard à l’atteinte primordiale des

fonctions instrumentales.

L’aphasie porte sur la compréhension comme sur

l’expression verbale. Des difficultés existent éga-

lement pour la réalisation de tâches simples : sai-

sir un objet, ramasser une feuille tombée par

terre. C’est l’apraxie. Parfois, au premier plan,

c’est la désorientation temporospatiale : perdu, le

patient peut aussi bien fuguer qu’inverser son

cycle nycthéméral. Quelquefois, enfin, c’est son

comportement dans son ensemble qui est per-

turbé, avec une agitation extrême ou, au

contraire, un complet abattement. Des halluci-

nations sont aussi possibles sous la forme de

bouffées délirantes permanentes ou ponctuelles.

Ce qui doit alerter, c’est en général l’ordre d’ap-

parition des troubles réalisant souvent un esca- ●●●

Trouble de la mémoire :

pas toujours une démence

Tout trouble mnésique ne signifie pas maladie

d’Alzheimer. Une forme peu connue de troubles

mnésiques des seniors est l’atteinte liée à des irré-

gularités du métabolisme glucidique. On sait ainsi

que plus de 25 % des plus de 65 ans ont des ano-

malies glycémiques. Ces anomalies sont suscep-

tibles d’entraîner chez elles des troubles mnésiques.

Quel est le mécanisme ? L’hippocampe est la zone

du cerveau qui subit les plus grosses variations

anatomiques (augmentation de volume), cela, pa-

rallèlement aux variations de la glycémie. L’hippo-

campe est aussi la région la plus active lors des tests

mnésiques. C’est enfin la région qui souffre le plus

d’une hypoxie comme d’une hypoglycémie. Une

hypoglycémie peut donc, au cours d’un désordre

glycémique non équilibré, être la cause d’un

trouble mnésique, d’où l’intérêt de bien contrôler

la glycémie des seniors, leur mémoire ne pouvant

que mieux s’en porter.

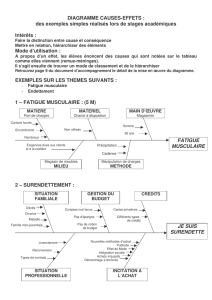

Arbre décisionnel

Tr oubles mnésiques +troubles instrumentaux

Syndrome démentiel +pathologie vasculaire

Démence vasculaire

Recherche de facteurs de risque Recherche de signes radiologiques

Tr aitement de la cause

22

lier : premiers troubles, stabilisation de l’état,

apparition d’un nouveau trouble, nouvelle stabi-

lisation, et ainsi de suite.

L’examen clinique peut retrouver des séquelles

vasculaires telles qu’une hémiparésie, un déficit

sensitif ou moteur d’une partie du corps, d’une

partie du visage. Une amputation du champ vi-

suel est aussi possible, comme l’est également un

syndrome pseudobulbaire. C’est alors l’imagerie

médicale qui permet de trancher : l’IRM ou le

scanner peuvent mettre en évidence des sé-

quelles d’infarctus cérébraux, d’hématomes, de

lacunes.

Le traitement de la démence vasculaire est essen-

tiellement préventif, il convient donc de retrouver

la cause de l’atteinte cérébrale pour la combattre,

mieux pour en prévenir les complications.

Ainsi, l’ECG et l’échographie détectent une ma-

ladie cardiaque qui a pu, jusqu’alors, passer in-

aperçue. Le holter ECG décèle des troubles du

rythme intermittents. Le Doppler renseigne sur

la circulation extracrânienne responsable de pa-

thologies intracrâniennes. Toute image suspecte

doit être précisée par une angiographie. Le trai-

tement étiologique sera instauré en fonction de

la pathologie retrouvée.

La prévention d’infarctus cérébraux conduit à la

prescription d’anticoagulants de même que

l’existence de signes d’une embolie d’origine car-

diaque ou de troubles du rythme. La prescription

établie, une surveillance attentive par l’équipe

médicale et par l’entourage est constante du

fait de l’existence de la démence, c’est pourquoi

les antiagrégants plaquettaires, voire l’aspirine,

plus simple d’utilisation, seront parfois préférés.

Lorsque le trouble du comportement est trop im-

portant, la prescription de neuroleptiques s’avère

souvent indispensable. Les psychotropes et les

Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003

●●●

Neurologie

Communication pratique

Pour commencer une communication, il convient

de créer un climat, une atmosphère, en un mot

de prendre son temps. Ensuite, il faut mettre en

confiance le patient qui est dans un lieu inconnu,

et essayer de capter son attention, son regard.

Lorsque la communication débute, ne jamais lui

demander ce qu’il ne peut faire : c’est inutilement

anxiogène pour tout le monde.

En parlant, il faut accompagner les paroles de

gestes, d’effleurements, de touchers qui appuie-

ront le sens des mots et aideront à les faire passer.

Lorsque la tension monte, qu’une agressivité ou

un hyperactivisme apparaissent, il faut solliciter la

mémoire ancienne, qui est intacte.

Enfin, il est essentiel de toujours essayer de com-

prendre ce qui se cache derrière une attitude ou

un changement de comportement.

Avec ces quelques précautions, la communication

avec le patient dément ne sera jamais coupée.

Toujours possible, elle aura alors un rôle théra-

peutique valorisant le malade à ses propres yeux

et à ceux des siens, et facilitant même le travail

des soignants.

Migraines et céphalées

La migraine est une céphalée évoluant par crises

récurrentes et dont il existe deux variétés princi-

pales : la migraine sans aura (MSA) et la migraine

avec aura (MA), dans laquelle la céphalée est pré-

cédée ou accompagnée de symptômes neurolo-

giques transitoires. Il s’agit d’une affection multi-

factorielle résultant d’interactions entre facteurs

génétiques et facteurs environnementaux. La

composante génétique est plus importante dans

la MA que dans la MSA.

On estime à 5 millions le nombre de migraineux

en France. Environ 10 % d’entre eux ne se soi-

gnent pas du tout, et 50 % se soignent seuls, par

automédication. Les autres passent de médecin

en médecin, parce qu’ils se sentent à chaque fois

mal écoutés ou mal compris.

Des traitements permettent de “gérer“ la majo-

rité des migraineux, mais la prise en charge n’est

pas toujours facile, la stratégie devant être adap-

tée à la fréquence et aux facteurs déclenchants

des crises.

Pour être caractérisée MSA, cinq crises de cépha-

lées durant de 4 à 72 heures (sans traitement) doi-

vent être constatées. Le début est volontiers mati-

nal, voire nocturne. La douleur est pulsatile,

unilatérale, aggravée par les mouvements. Des

nausées et/ou des vomissements sont constatés ,de

même qu’une photophobie et une phonophobie.

Pour les MA, les symptômes sont totalement ré-

versibles, leur durée n’excède pas 60 minutes et

une céphalée doit suivre, être contemporaine, voire

précéder l’aura. Chez le migraineux âgé, l’aura

peut apparaître de façon isolée, c’est-à-dire sans

céphalées. Les divers signes associés sont ophtal-

miques, une paresthésie et/ou un engourdissement

unilatéral, une faiblesse/paralysie partielle unilaté-

rale, une aphasie ou des difficultés de parole in-

classables, un malaise, des vertiges, etc.

Quant à la migraine hémiplégique familiale

(MHF), elle est la seule variété monogénique,

autosomique dominante de MA.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%