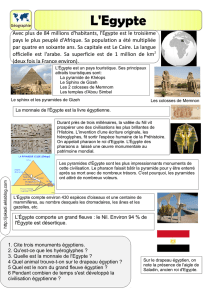

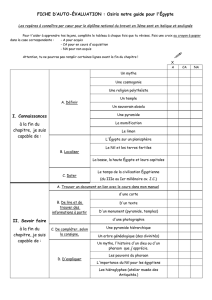

Essais sur l`antique Égypte

publicité