Alimentation entérale - Soins des abords digestifs

44

LIBÉRALE

Chez l’adulte, les abords digestifs pour

l’alimentation entérale concernent les

sondes nasogastriques, nasoduodénales,

et nasojujénales en cas de gastrostomie et de

jéjunostomie.

Le médecin prescrit la pose de l’abord digestif et

les médicaments à administrer. Le choix des

formes galéniques se fait en collaboration avec

le pharmacien.

Le médecin pose la sonde dont le site d’instil-

lation se situe en post-pylorique (duodénal ou

jéjunal). Sur prescription, l’infirmière peut

poser une sonde nasogastrique en vue de l’ali-

mentation entérale. Elle assure également les

soins et la surveillance de tous les patients en

assistance nutritive entérale, elle administre les

médicaments, et en surveille les effets. Son rôle

consiste aussi à éduquer le patient et son en-

tourage, et à participer à la surveillance cli-

nique des malades. L’infirmière change unique-

ment la sonde d’alimentation nasogastrique,

communique au médecin toute information

permettant une meilleure adaptation du traite-

ment en fonction de l’état de santé du patient et

de son évolution, enregistre ses actions et leur

résultat dans le dossier de soins.

Étapes de la procédure : rôle infirmier

•Informer le patient : l’infirmière vérifie la com-

préhension des informations reçues par la per-

sonne et apporte des compléments d’informa-

tion si nécessaire.

•S’assurer d’une prescription médicale complète :

la prescription doit être qualitative et quantita-

tive, datée et signée. Un anesthésique de contact

peut être prescrit.

•Préparer le matériel : rassembler le matériel

pour le soin du nez, des gants à usage unique,

la sonde, le matériel de fixation. Si un lubrifiant

L’ANAES vient d’éditer des recommandations concer-

nant une suite ordonnée d’actions préconisées pour

les soins et la surveillance des abords digestifs.

L’infirmière est habilitée, sur prescription médicale, à

poser une sonde nasogastrique en vue de l’alimen-

tation entérale.

Alimentation entérale

Soins des abords digestifs

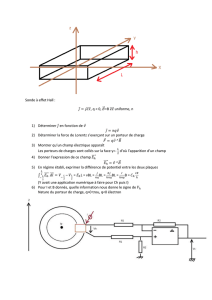

Poser la sonde nasogastrique

La pose est un geste simple mais susceptible d’entraî-

ner des complications chez tout patient et plus parti-

culièrement chez ceux présentant des troubles de la

déglutition et des troubles de la vigilance (prévoir

dans ce cas un plateau technique).

Des règles strictes d’hygiène sont à respecter. La pose est

réalisée à jeun. La personne consciente est installée en

position assise. La narine est éventuellement anesthé-

siée en fonction de l’avis médical et la participation du

patient est sollicitée. La sonde est fixée avant le contrô-

le de la bonne position de son extrémité. Lorsque la

bonne position est confirmée, un repère indélébile est

marqué sur la sonde à 2 ou 3 cm du nez et la longueur

externe de la sonde est mesurée.

Vérifier la position de la sonde :

L’absence de toux et de résistance durant la pose ne pré-

sume pas de la bonne position de la sonde nasogas-

trique. Le meilleur moyen de vérification initiale est le

contrôle radiologique.

Fixer la sonde nasogastrique :

La fixation s’effectue immédiatement après la pose.

La méthode consiste à préparer la peau (lavage, sécha-

ge), à poser un ruban adhésif étanche, à base de ma-

tière plastique, à l’enrouler autour de la sonde au ni-

veau de la base du nez, et à appliquer la moitié d’une

bande de ruban adhésif élastique d’environ 4 cm sur

le nez, sa partie basse étant fendue jusqu’à la pointe

du nez, chaque moitié du sparadrap étant alors enrou-

lée autour de la sonde. La fixation sur la joue est limi-

tée au minimum en évitant de former une grande

boucle qui entre dans le champ visuel du patient et

qui augmente le risque d’arrachement. La fixation par

un fil est utilisée dans des indications spécifiques, en

ORL notamment.

est utilisé, il doit être compatible avec le maté-

riau de la sonde. Ainsi, l’utilisation d’un lubri-

fiant à base de silicone est déconseillée si la

sonde est en silicone.

•Assurer les soins d’hygiène et de confort : quel que

soit l’abord, il est important d’assurer une bonne

hygiène buccale et de maintenir les apports hy-

driques par la bouche chaque fois que cela est

possible. Les soins infirmiers consistent égale-

ment à aider la personne à exprimer ce qu’elle

ressent face à l’altération ou à une perturbation

de son image corporelle et à maintenir au maxi-

mum les activités de la vie quotidienne.

•Rincer la sonde : le but est d’éviter l’obstruction

et de désobstruer la sonde. Le liquide de rinça-

ge est l’eau, sauf indication contraire. Il est sou-

haitable d’obtenir une prescription de la quan-

tité de liquide journalière à injecter ainsi que la

nature du liquide de rinçage. En prévention de

l’obstruction des sondes, il semble utile de rin-

cer la sonde chaque fois qu’elle est utilisée après

avoir vérifié sa bonne position. On ne doit pas

utiliser le mandrin mais une seringue de gros

calibre pour entreprendre des manœuvres de

désobstruction.

•Administrer les médicaments : l’introduction de

médicaments se fait dans le respect de leur forme

galénique, choisie en fonction des difficultés liées

à la technique d’administration (interaction entre

les aliments et le principe actif). L’avis du phar-

macien est nécessaire. L’emplacement de la sonde

doit être vérifié avant l’administration de médica-

ments et entre chaque médicament afin d’éviter

les interactions des traitements.

•Changer la sonde : il n’existe pas de préconisa-

tions en faveur d’un rythme précis de change-

ment de sondes quelles qu’elles soient.

•Identifier les complications et les prévenir : les

complications peuvent être l’absence de coopé-

ration (présence de deux personnes lors de la

pose), la douleur (surveiller sa disparition),

l’enroulement de la sonde (retirer et reposer la

sonde), l’hémorragie nasale et extériorisée par la

bouche (retirer la sonde, comprimer la narine et

appeler le médecin), l’obstruction des orifices

de sonde (ôter la sonde, la désobstruer, la repo-

ser), la régurgitation (installer le patient en po-

sition latérale de sécurité), la toux et les lar-

moiements (retirer la sonde, la réintroduire,

vérifier systématiquement la bonne position de

la sonde).

Des accidents peuvent se produire. En cas de

fausse route muqueuse pharyngée, introduire

doucement la sonde. La pose de sonde est

contre-indiquée chez le traumatisé craniofacial.

Si la sonde s’est posi-

tionnée dans l’arbre

trachéobronchique,

en cas de difficulté et

d’utilisation d’un man-

drin, il faut l’interven-

tion d’un médecin. Il

faut dans ce cas véri-

fier l’emplacement de

la sonde par contrôle

radiologique avant de

démarrer la nutrition.

Éduquer le patient

L’ éducation du patient doit commencer à l’hôpi-

tal afin que le retour au domicile soit facilité.

C’est une étape essentielle réalisée progressive-

ment. L’infirmière à domicile doit s’appuyer

sur une fiche de liaison hôpital-domicile, car

c’est elle qui assure le suivi, notamment l’éva-

luation des capacités du malade à se prendre

en charge et à faire face à certaines difficultés

techniques. Ainsi le patient doit devenir au-

tonome et suffisamment averti pour pouvoir

signaler tout changement au médecin ou à

l’infirmière.

A.-L.P.

D’après les recommandations de l’ANAES

(Informations consultables sur le site : http://www.anaes.fr)

45

Soins d’hygiène

Pour la sonde nasogastrique, les actions de soins consis-

tent à dépister l’escarre de l’aile du nez, éviter le risque de

reflux gastro-œsophagien par la position demi-assise

obligatoire pendant la nutrition et deux heures après la

fin de celle-ci. Pour la sonde de gastrostomie, posée par

le médecin, il faut éviter le risque de reflux gastro-œso-

phagien par la position demi-assise absolue pendant la

nutrition et dans les deux heures qui suivent la fin de

l’alimentation.

Pour les sondes de gastrostomie et de jéjunostomie, il faut

préconiser l’utilisation de la douche dès que possible et

prendre en compte les difficultés de l’habillage. Les soins

locaux visent à assurer l’hygiène locale et/ou l’antisepsie,

à éviter la macération et à surveiller le site d’insertion.

©H.Raguet-Phanie

1

/

2

100%