Pour interpréter la littérature, l`analyse des mots 1. Verlaine, « Après

Première partie

Pour interpréter la liérature, l’analyse des mots

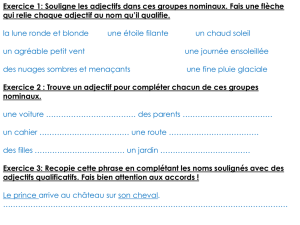

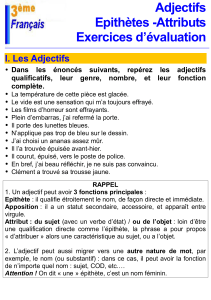

A. LE NOM ET L’ADJECTIF

1. Verlaine, « Après trois ans »

• Phonétique : syllabes, voyelles, consonnes

• Le nom et l’adjectif qualificatif

2. Baudelaire, « L’invitation au voyage »

• Orthographe : adjectifs et participes

• Fonctions de l’adjectif

3. Baudelaire, « L’albatros »

• Vocabulaire : Les antonymes

• Fonctions du nom

Les épreuves de français au baccalauréat, explication, commentaire, dissertation et

« invention » sont tous des exercices d’analyse liéraire. Vous ne les réussirez pas si vous

cherchez à plaquer sur les textes des notions compliquées ; vous les réussirez si vous dévoilez

certaines de leurs beautés, en dépliant tout simplement l’agencement des leres et des mots.

C’est pourquoi, pour apprendre à interpréter un texte, vous apprendrez à observer les

leres, les mots — leur forme et leur signification. Ainsi se dessinera une méthode d’analyse

liéraire simple et rigoureuse ; à l’occasion de chacun des textes étudiés, on reprendra les

notions de grammaire que vous connaissez déjà, en vue de l’analyse liéraire.

Ces épreuves sont aussi des exercices d’écriture : vous exercerez votre style, sans négliger

l’orthographe et la syntaxe. Ce sont, enfin, évidemment des exercices qui évaluent votre

culture : c’est pourquoi vous apprendrez, autant qu’il est possible, les textes que vous

étudierez.

Objets d’étude : la poésie.

Perspectives d’étude : connaissance des genres ; réflexion sur la singularité des textes.

Après trois ans

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,

Je me suis promené dans le petit jardin

Qu’éclairait doucement le soleil du matin,

4Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle.

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle

De vigne folle avec les chaises de rotin...

Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin

8Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,

Les grands lys orgueilleux se balancent au vent.

Chaque alouette qui va et vient m’est connue.

12 Même j’ai retrouvé debout la Velléda

Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue,

— Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.

Paul Verlaine, Poèmes Saturniens (1866)

vocabulaire et phonétique

vocabulaire et phonétique

1. Ecrivez ce poème (copie aentive ou dictée).

2. Etablissez le plan de ce texte, en donnant pour titre à chacune des parties une phrase rédigée.

3. Dénissez en contexte les mots suivants :

a) les noms : tonnelle, rotin, tremble, lys, alouee, Velléda, avenue, réséda.

b) Les adjectifs qualicatifs : étroit, -oite; fade; argentin, -ine; sempiternel, -elle; orgueilleux, -euse;

grêle.

c) Les verbes : chanceler, palpiter, pailleter, s’écailler.

4. Délimitez les syllabes de : « réséda, avenue, fade, éclairait ; étroite, grêle, tremble, argentin.» De quoi est

constituée une syllabe ? elles voyelles peuvent être la base d’une syllabe ? Avec combien de leres

s’écrit une voyelle ?

5. Délimitez les syllabes de « sempiternelle, chancelle, tonnelle, alouee, Velléda. » Une consonne peut-elle

terminer une syllabe ? Pourquoi coupe-t-on les syllabes entre deux consonnes doubles ?

6. Délimitez les syllabes de « lys, ayant, pailleter, orgueilleux, s’écailler. » Comment le son /j/ se note-t-il en

français ? ’entendez-vous entre le /r/ et le /a/ de « trois» ? Est-ce une voyelle ou une consonne ?

CLF 1 © leresclassiques.fr Leçon 1

1leçon 1 — phonétique

syllabes, voyelles, consonnes

« RÉ|SÉ|DA » : une syllabe1 est un ensemble de leres, autour d’une voyelle, qu’on doit prononcer

ensemble. Autour d’une voyelle2, une ou plusieurs consonnes3 peuvent s’ajouter.

[syllabe] = (consonnes) + [voyelle] + (consonnes)

I. Les voyelles qu’on prononce et qu’on entend s’écrivent :

•avec une seule lere : a, e, i, o, u et l’« y » de « |lys| ».

➢« fa|de| » — Pour délimiter les syllabes d’un mot, on considère que l’on prononce

l’« e muet », comme on le fait dans le Midi.

•« é|clai|rait » — avec deux voyelles : -ai-, -au-, -eu-, -ou-.

•« trem|ble| » — avec une voyelle et un « n », pour former une voyelle « nasale »4 :

an/en, in, un, on. Rappel : avant « m, b, p », les voyelles nasales s’écrivent avec un

« m ».

II. Les consonnes

•« pro|me|né| » — à l’ouverture de la syllabe, on peut trouver un groupe de deux

consonnes, dont la seconde est généralement une « liquide » (r ou l).

•« ar|gen|tin| » — une consonne termine souvent une syllabe. On dit qu’elle « ferme »

la syllabe.

•« pe|tit| » — à la n d’un mot, en général, une consonne ne se prononce pas ; on dit

qu’elle est « muee ».

➢« ton|nel|le| » — dans le cas d’une consonne double, à l’écrit, on coupe le mot

entre les deux consonnes5.

III.Les semi-voyelles

•« trois » — la voyelle « ou » peut devenir la consonne /w/, dans « oui », ou « oi », qui

se prononce /wa/.

•« pa|ille|tant| » — La voyelle « i » peut devenir la consonne /j/, qu’on appelle « yod ».

Elle s’écrit alors le plus souvent « -ill- » ou « -il » (« soleil »), sauf à l’initiale

(« yaourt »).6

➢« or|gue|illeux » — Aention à bien écrire « -gu- », pour obtenir le son [g].7

•« ayant » = « ai+iant » — ici l’« y » équivaut à deux « i », qui font chacun partie d’une

syllabe diérente. Puisqu’on ne peut pas couper une lere en deux, à l’écrit, on ne

peut couper ces deux syllabes.

1. Du grec syn, « avec » et labein, « prendre »

2. Une voyelle est le son d’une lere qui se produit avec la voix.

3. Du latin cum, « avec » et sonare, « sonner » : qui ne sonne qu’avec une voyelle.

4. i se prononcent avec le nez (en latin nasus).

5. Dans le cas des voyelles nasales, cela correspond à la prononciation du sud-ouest de la France, où l’on dit « bon-ne » ; pour les autres

consonnes doubles, on considère la première comme une consonne nale muee d’un mot.

6. A l’écrit, toutefois, on ne coupe pas le mot à la n d’une ligne avant l’« i », mais entre les deux « l », en suivant la règle ci-dessus, parce

qu’en début de ligne, on lirait « il » ; donc : « pail|le|tant ».

7. selon la logique phonétique, on devrait écrire ici le son « e » avec les leres « eu », comme dans « feuille », mais cela aurait donné une

suite de quatre voyelles « ueui », dicile à lire ; c’est pourquoi l’on s’abstient d’écrire le second « u ».

-3-

CLF 1 © leresclassiques.fr Leçon 1

syllabes, voyelles, consonnes... exercices... syllabes, voyelles, consonnes... Exercices...

ORTHOGRAPHE – exercices à faire à la maison en autonomie ou en soutien.

1. Copiez ce poème de Verlaine extrait des Poèmes Saturniens, en délimitant les syllabes de

chaque mot à l’aide d’un trait vertical.

CHANSON D’AUTOMNE — Les sanglots longs / Des violons / De l’automne / Blessent mon

cœur / D’une langueur / Monotone. // Tout suocant / Et blême, quand / Sonne l’heure, / Je

me souviens / Des jours anciens / Et je pleure ; // Et je m’en vais / Au vent mauvais / i

m’emporte / Deçà, delà, / Pareil à la / Feuille morte.

2. Dictée des mots étudiés dans «Après trois ans».

3. Dictée ou autodictée de «Après trois ans».

4. Copiez «Après trois ans» sous l’apparence de prose, en remplissant le plus possible les lignes,

an de de couper correctement les mots en n de ligne.

5. Copiez soigneusement la leçon.

➢ Vous avez appris à «justier» correctement un texte. Faites-le dorénavant pour tous les

textes que vous écrivez.

VERS LE COMMENTAIRE — « Après trois ans. » Travail à mener en classe, sous la direction du professeur.

a) elles consonnes se répètent au milieu du premier vers ? Comment peut-on dire ce vers ?

el eet cela peut-il produire ?

b) Mêmes questions pour le vers 7 (« Le jet d’eau… »)

➢On appelle une répétition signicative de consonnes une allitération, une répétition

signicative de voyelles une assonance.

c) elle erreur de compréhension peut-on faire en lisant le vers 8 (« Et le vieux tremble… ») ?

Et alors ?

d) elles sont les voyelles et les consonnes qui se répètent dans les vers 7 à 10 ? el eet cela

peut-il produire ?

➢Lorsqu’on déclame, les voyelles nasales s’allongent facilement.

e) Comment les mots « murmure » et « palpitent » sont-ils formés ? el eet cela peut-il

produire ?

f) Faites le schéma des consonnes qui sont prononcées au début du vers 10 (« Les grands lys

orgueilleux…) ? e remarquez-vous ? el eet cela peut-il produire ?

g) ’est-ce qui est étonnant dans le dernier vers du poème ?

VERS L’ÉCRITURE D’INVENTION – exercices à rédiger.

6. Composez 10 phrases, dont chacune comportera l’un des mots étudiés.

7. Composez un quatrain dont chaque vers comportera l’un des mots étudiés.

8. Ecrivez un sonnet où, à l’exemple de Verlaine, le poète que vous serez décrira une maison

dans laquelle vous revenez après une longue absence. Vous veillerez à jouer avec les

consonnes et les voyelles, à l’exemple de Verlaine.

VERS LA DISSERTATION – travail à faire sous la direction du professeur.

Pourquoi peut-on dire de la poésie de Verlaine qu’elle est musicale? Vous répondrez à cee

question en une douzaine de phrases — vous pourrez rédiger deux paragraphes qui

s’appuieront sur deux exemples précis.

RÉCITATION ou autodictée du poème.

-4-

CLF 1 © leresclassiques.fr Leçon 1

« Après trois ans » — questions de grammaire

« Après trois ans » — questions de grammaire

1. els noms de personnes ou d’animaux trouvez-vous dans ce texte ? Citez-en trois autres.

2. Dans les deux quatrains du poème, quels mots nomment des choses qu’on peut voir, toucher,

entendre ou sentir ? Citez trois autres noms de choses concrètes.

3. Trouvez-vous dans ce poème des mots qui nomment des choses qu’on ne peut ni voir ni toucher ?

Lesquels ? Citez trois autres noms de choses abstraites.

4. els noms propres trouvez-vous dans ce texte ? ’est-ce qui les distingue des noms communs ?

5. Relevez tous les noms communs du genre masculin du poème de Verlaine. Dans quelle proportion

les noms masculins se terminent-ils par un « e » ?

6. Relevez tous les noms du genre féminin du poème de Verlaine. Dans quelle proportion se

terminent-ils par un « e » ? ’en déduisez-vous ?

a) Trouvez trois noms féminins en -eur, comme «odeur».

b) Trouvez six noms féminins abstraits en -té, ou en -tié, comme «beauté, amitié».

c) Trouvez trois noms féminins en -on, comme «nation».

7. el mot s’adjoint ici au nom « porte », pour en préciser une qualité ? Trouvez trois autres

adjectifs qualicatifs dans le texte, en précisant à quel nom ils s’adjoignent.

8. els sont le genre et le nombre de l’adjectif « étroit » dans le texte ? Pourquoi ?

2leçon 2 — grammaire

Le nom et l’adjectif qualificatif

nature et orthographe

I. La nature du nom

•« Verlaine, alouee, chaise » — les mots qui nomment une personne, un animal, une

chose, concrète ou abstraite sont des noms.

➢« Rantanplan, France » — les mots qui appartiennent en propre à une personne,

un animal ou une chose sont des noms propres ; on les écrit avec une majuscule.

II. Le genre et le nombre des noms

•«le soleil, la lune» — un nom appartient au genre masculin ou au genre féminin.

Pour bien orthographier 19 noms féminins sur 20, on peut appliquer la règle

suivante1 :

➢« porte, étincelle, plainte » — les noms communs féminins s’écrivent avec un -e

nal, sauf :

1. «odeur» — les noms en -eur.

2. «beauté, amitié» — les noms abstraits en -té ou -tié.

3. «nation» — les noms se terminant par une voyelle nasale : -on, -in…

•«Combien de roses ? Plusieurs roses, avec un -s » — le nom varie en nombre : il peut

être au singulier ou au pluriel. Pour bien l’orthographier, on se demande s’il

représente plusieurs personnes, animaux ou choses qu’il nomme2.

➢«les lys, les nez, les choix» — les noms dont le singulier se termine par -s, -x, ou

-z, sont identiques au singulier et au pluriel.

1. Les exceptions sont en nombre extrêmement limité : perdrix, paix, voix, noix, croix, poix, chaux, faux, eau, peau, forêt, clé, clef, souris,

fourmi, nuit, brebis, paroi, loi, foi, fois, vertu, tribu, bru, glu, mort, part, heure, demeure.

2. On peut s’aider en le remplaçant par le nom « cheval, chevaux » ou le nom « journal, journaux ».

-5-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%