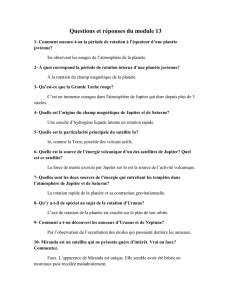

Les planètes joviennes et Pluton

Les planètes joviennes et Pluton

Nous poursuivons notre visite des planètes du système solaire avec les géantes

gazeuses: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous terminons avec Pluton, la

planète la plus éloignée du Soleil.

Continuer

Introduction 11

Page

1

sur

1

Objectifs du chapitre 11

Décrire les caractéristiques des planètes joviennes et de Pluton

Cliquez pour imprimer

gfedc

Yannick Dupont

V2.0, été 2001

Objectifs du Chapitre 11

Page

1

sur

1

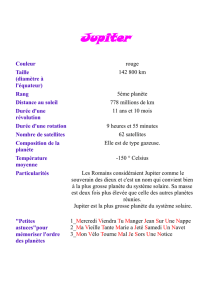

Jupiter

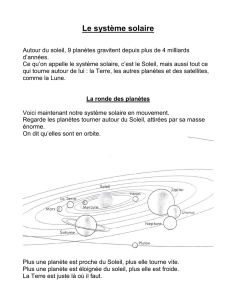

Figure 11.1: Jupiter

Animation 11.1: Révolution d'un satellite de Jupiter

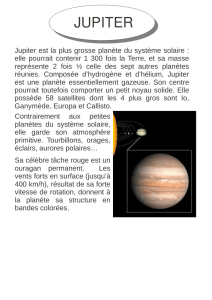

Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Son rayon est

approximativement égal à 11 fois le rayon terrestre, et sa masse est de 318 fois

celle de la Terre. C'est le Soleil, avec une masse 1000 fois plus grande que celle de

Jupiter, qui détermine en premier lieu les orbites des différents objets du système

solaire. Cependant Jupiter joue aussi un rôle important dans le système en

modifiant les orbites des objets (particulièrement celles des comètes et des

astéroïdes) qui passent dans son voisinage.

Jupiter possède un champ magnétique qui occupe un volume (la magnétosphère)

ayant un diamètre de l'ordre de cinq fois le diamètre du Soleil (ou cinquante fois le

diamètre de Jupiter) et qui englobe les principaux satellites de la planète. La période

de rotation du champ magnétique est 9 heures 56 minutes. Cette valeur correspond

à la période de rotation de l'intérieur de la planète, d'où provient le champ

magnétique. Cette rotation rapide cause un aplatissement aux pôles égal à 1/15 du

diamètre de Jupiter.

Jupiter a été visitée par six sondes automatiques. Pioneer 10 et 11 furent les

premières, au début des années soixante dix, à traverser la ceinture d'astéroïdes

située entre Mars et Jupiter et à atteindre la planète géante. Elles ont été suivies

par Voyager 1 et 2 en 1979. Ces sondes ont reçu une poussée gravitationnelle de

Jupiter qui leur a permis d'atteindre Saturne et même Uranus et Neptune dans le

cas de Voyager 2 (récemment, les deux sondes Voyager ont détecté l'héliopause,

c'est-à-dire la frontière entre la magnétosphère solaire et le milieu interstellaire, à

plus de 50 U.A. du Soleil soit environ 8 milliards de kilomètres; Elles sont

maintenant en route pour l'espace interstellaire). Une sonde spatiale plus

sophistiquée, Galileo, est en orbite autour de Jupiter depuis décembre 1995.

Finalement, la sonde Cassini a effectué un survol de Jupiter en décembre 2000 et

Cha

p

itre 11

Pa

g

e 1 sur 8

poursuit sa route vers Saturne. Les observations accumulées depuis le passage de

ces robots interplanétaires nous révèlent un tout nouveau visage de la planète

géante et de ses satellites.

Structure interne et atmosphère

Jupiter n'a pas, comme les planètes terrestres, de surface solide. L'enveloppe

externe est constituée d'une atmosphère gazeuse qui devient de plus en plus dense

vers l'intérieur pour se transformer graduellement en liquide (mélange d'hydrogène

et d'hélium). Plus vers l'intérieur, l'hydrogène se transforme subitement en liquide

dit métallique (c'est-à-dire que les électrons se détachent des atomes d'hydrogène

sous l'effet de la pression et se promène librement). Finalement, au centre, Jupiter

posséderait un noyau constitué d'un mélange de roche et de glace (voir la Figure

11.2).

Figure 11.2: La structure interne des planètes joviennes

Comme il n'y a pas de surface solide, on définit conventionnellement le rayon de

Jupiter comme le rayon de la couche de son atmosphère où la pression ambiante

égale la pression atmosphérique terrestre; cette région se situe dans la couche de

nuages de Jupiter. Cette couche a une épaisseur d'environ 100 km. L'atmosphère

devient liquide quelques centaines de kilomètres plus bas.

Alors que la Terre ne possède qu'une seule couche de nuages (constitués de vapeur

d'eau), Jupiter possède, en raison de la température plus basse de son atmosphère,

Cha

p

itre 11

Pa

g

e 2 sur 8

trois couches de nuages: une couche inférieure de nuages d'eau (H2O), une couche

intermédiaire de nuages d'hydrosulfure d'ammonium (NH4SH), et une couche

supérieure de nuages d'ammoniaque (NH3).

Par ailleurs, alors que la distribution et le mouvement des nuages dans l'atmosphère

terrestre sont plutôt chaotiques, l' atmosphère de Jupiter présente l'aspect d'une

vingtaine de bandes parallèles à son équateur. Ces bandes de nuages se déplacent

soit vers l'ouest soit vers l'est par rapport à l'intérieur de la planète, à des vitesses

atteignant 200 et 400 km/hre respectivement (la rotation de la planète correspond

à une vitesse de 45,000 km/hre à l'équateur). Les bandes de nuages adjacentes ont

des vitesses alternativement vers l'est et vers l'ouest et on y observe des taches

blanches, brunes ou rougeâtres. Certaines ne subsistent que quelques dizaines

d'heures, mais on a observé quelques taches blanches durant des dizaines d'années.

La grande tache rouge est un immense tourbillon, assez grand pour contenir deux

ou trois fois la Terre, et semble exister depuis au moins trois cents ans.

Les façons différentes dont les atmosphères de la Terre et de Jupiter sont chauffées

semblent expliquer pourquoi la circulation des nuages apparaît si différente.

L'atmosphère terrestre est chauffée principalement par le Soleil, et les régions

équatoriales reçoivent plus de chaleur que les régions polaires; donc il se produit

des déplacements nord-sud des masses d'air chaud et froid. Jupiter cependant émet

dans l'espace 2.5 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ceci est dû au fait

qu'étant une planète très massive elle contient encore en son intérieur une grande

quantité de chaleur accumulée lors de sa formation. Pour cette raison l'atmosphère

de Jupiter est chauffée surtout de l'intérieur et uniformément aux pôles comme à

l'équateur, ce qui explique qu'il n'y a pas de circulation des nuages entre ces

régions.

Les satellites de Jupiter

Jupiter possède 20 satellites connus. Les sondes spatiales Voyager ont aussi

découvert que Jupiter possède un anneau qui est cependant beaucoup plus mince et

étroit que le système d'anneaux de Saturne.

Les satellites situés plus à l'extérieur sont probablement d'anciens astéroïdes qui ont

été capturés par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Par ailleurs, les satellites qui

sont situés plus près de la planète tournent dans le sens de la rotation de la planète

sur des orbites circulaires proches du plan de l'équateur. Ces satellites se sont

probablement formés en même temps que Jupiter et constituent autour de cette

dernière un système solaire miniature.

Parmi ces derniers, les satellites galiléens (Callisto, Ganymède, Europa, Io) sont

les quatre plus gros satellites de Jupiter, ils furent découverts en 1610 par Galilée.

Les satellites galiléens ont des masses comparables à celle de la Lune. Un peu de la

même façon que les planètes qui sont plus près du Soleil sont plus petites, plus

rocheuses et plus denses, on peut observer des différences entre ces quatre

satellites selon leur distance à Jupiter.

Les deux plus éloignés, Callisto et Ganymède, sont plus massifs mais moins denses

que les deux plus proches, Europa et Io (a) (b). Callisto et Ganymède sont

probablement composés à moitié de glace et à moitié de roches. Leur surface est

marquée de cratères blanchâtres où la glace a été exposée par l'impact de

météorites. Europa possède un coeur de roche plus important que Callisto et

Ganymède mais elle est aussi recouverte d'une épaisse couche de glace dans

Cha

p

itre 11

Pa

g

e 3 sur 8

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%