mission - Le Grand T

1

Licences spectacles 1-142915 2-142916 3-142917

2013/14

photo © koen Broos

MISSION

TexTe DaviD van ReybRouck

Mise en scène Raven Ruëll

en co-réalisaTion avec angers nanTes opéra

27 - 29 JAN - ThéâTre GrAsliN

02 51 88 25 25 / leGrandT.fr

2

MISSION

THÉÂTRE GRASLIN

JAN LU 27 20:30

MA 28 20:00

ME 29 20:00

CONTACTS PÔLE PUBLIC ET MÉDIATION

Manon Albert

albert@leGrandT.fr

02 28 24 28 08

Florence Danveau

f.danveau@leGrandT.fr

02 28 24 28 16

LE GRAND T

84, rue du Général Buat

B P 30111

44001 NANTES Cedex 1

DURÉE : 1h50 sans entracte

PUBLIC : à partir de 14 ans

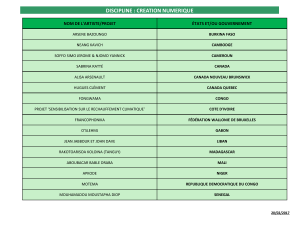

SOMMAIRE

Présentation 3

Note d’intention 4

Entretien avec David Van Reybrouck 5

Raven Ruëll, metteur en scène 8

David Van Reybrouck, auteur 9

Mission

, extraits 10

La presse en parle... 12

© 26000 COUVERTS

3

PRÉSENTATION

Mission

Texte David Van Reybrouck

Mise en scène Raven Ruëll

Scénographie Leo de Nijs

Lumière Johan Vonk

Création son Donald Berlanger

Dramaturgie Ivo Kuyl

Vidéo Bart Visser

Assistante à la mise en scène Monique Wilsens

Réalisation décor KVS-atelier

Avec Bruno Vanden Broecke

Production Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)

Mission est publié aux éditions Actes-Sud Papiers

4

« Si le théâtre, c’est avant tout un texte, un acteur et

un public, alors Mission est du grand théâtre. Il n’y a ni

décor, ni suspense, ni scènes de groupe, ni nouvelles

technologies dans ce spectacle […]. Pendant deux

heures, il n’y a qu’un acteur (mais quel acteur : Bruno

Vanden Broecke, impressionnant de vérité), racontant

à une tribune d’orateur de paroisse devant le rideau

noir fermé sa vie de missionnaire. Rien d’autre qu’une

conférence, mais quelle conférence ! On reste

« scotché » à ce récit, écrit par David Van Reybrouck. »

La Libre Belgique, 2007

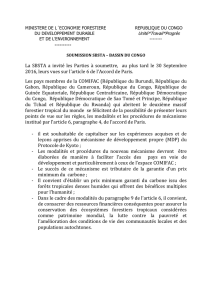

Ce monologue théâtral est constitué essentiellement

de témoignages recueillis récemment au Congo et en

Belgique par David Van Reybrouck. En s’appropriant

ces paroles multiples, le personnage principal restitue

l’histoire de ces oubliés, ces héros dont personne

ne parle. Il raconte comment au Congo, dans la

brousse, le métier de missionnaire est exaltant mais

aussi complexe et dérisoire face à l’immense tâche.

Il parle aussi de sa vocation, de ses doutes sur la

foi, des souffrances des Africains et de l’arrogance

des occidentaux. De la guerre aussi et de son

cortège d’horreurs quand les humanitaires ont fui.

Et puis, quand le récit aborde le retour au pays -

qu’il avait quitté pauvre et catholique et retrouve

riche et matérialiste - le ton de la confidence laisse

place au coup de gueule ou à l’ironie, pour mieux

ridiculiser « nos gadgets inutiles ».

Pour David Van Reybrouck, il s’agit du troisième

monologue sur les blancs âgés en Afrique. Après le

scientifique dans Die Siel van die Mier (L’Âme des

termites, présenté au Maillon en décembre 2006) et

l’encyclopédiste dans N, c’est maintenant le tour du

missionnaire, un rôle interprété par Bruno Vanden

Broecke totalement habité par le personnage.

NOTE D’INTENTION

EN IMAGES

Entretien de Bruno Vanden Broecke par Genevieve Chapdeville Philbert : http://www.dailymotion.com/

video/xjln8l_bruno-vanden-broecke-itv-genevieve-chapdeville-philbert_creation

5

Décidément, l’auteur David Van Reybrouck est attiré

par l’Afrique. Il a créé avec Josse de Pauw

Die Siel van

die Mier

(

L’Âme des termites

), un monologue dont la

majeure partie se déroule en Afrique. Récemment, il

s’est impliqué de diverses manières dans le Trajet-Con-

go du KVS. Le journal

De Morgen

a publié les repor-

tages de ses voyages au Congo, dans le cadre du KVS

ou non. David va rédiger un livre sur l’histoire du Congo

et se prépare à écrire

Missie

, une pièce de théâtre sur

les missionnaires. Notre entretien a lieu à son retour

d’un périple bouleversant de six semaines en Afrique,

pendant lequel il a interviewé des missionnaires pour

collecter du matériel.

Les missionnaires. Un sujet chargé. Quand les gens

entendent ce mot, ils pensent souvent à « gagner des

âmes ». Ils voient dans les missions passées et pré-

sentes un avant-poste de l’impérialisme occidental,

aujourd’hui encore, à l’heure où la plupart des pays

européens ont perdu leurs anciennes colonies.

« Depuis les quinze dernières années, nous avons

pris l’habitude de remettre en question toutes sortes

d’implication et d’engagement - d’amour du prochain

dans le cas des missionnaires - et de supposer qu’il y a

toujours un autre plan, un agenda caché. C’est une es-

pèce de méfiance systématique à l’égard des convic-

tions, certainement de nobles convictions. L’amour du

prochain devient alors un prétexte pour imposer des

valeurs occidentales, catholiques ou pour coloniser les

esprits et les corps ou même compenser en quelque

sorte une vie sexuelle frustrée. Avec comme grand dé-

savantage qu’on jette le bébé avec l’eau du bain. Bien

sûr, il est crucial de rester critique, mais nous devons

aussi nous garder d’ériger cette critique en finalité. La

plupart des missionnaires avec lesquels j’ai parlé ont

complètement intégré cette critique postcoloniale. Ce

serait donc parfaitement erroné de juger l’œuvre des

missionnaires en l’an 2007 sur la base d’une docu-

mentation qui concerne le mode des missions entre

1900 et 1950.

Et c’est exactement ce qui se passe constamment,

donc la plupart des critiques sont anachroniques.

Et faciles. J’ai écouté ces gens et j’ai été impressionné

par leur quête et aussi par leur sérénité, malgré le fait

qu’ils sont confrontés, dans une très large mesure, à la

souffrance et au chagrin. Les missionnaires avec qui j’ai

parlé ont une humilité et une patience à laquelle nous

pouvons à peine prétendre avec notre mode de pen-

sée axé sur le résultat. Certains missionnaires disaient :

nous n’y sommes pas encore, mais peut-être y serons-

nous dans cinq cents ans. Avoir une foi qui permet de

concevoir un délai de cinq cents ans doit procurer un

calme énorme en cas de revers. Quand les dix-quinze

dernières années de votre vie semblent sans valeur, il

n’y a pas vraiment de raison de désespérer.

Dans quels lieux as-tu été et quelles personnes as-tu

rencontrées ?

J’ai parlé avec une quinzaine de personnes de divers

ordres catholiques : des Jésuites, des Pères Blancs,

des Pères de Scheut, des Oblats, des Capucins, des

Franciscains, des Salésiens, etc. Partout au Congo : à

Kinshasa, Kikwit, Bukavu, Goma, Kalima, Kamina, Lu-

bumbashi et Likasi. Mais les entretiens cruciaux pour

moi se sont passés dans l’Est - ce n’est pas un hasard -

à Bukavu et à Goma, le territoire entre le Nord-Kivu

et le Sud-Kivu, qui a souffert le plus pendant la toute

dernière guerre et qui baigne toujours dans une atmos-

phère de guerre. Pour moi, ce contexte était crucial : je

ne voulais pas obtenir le monologue d’un missionnaire

qui vit ici dans une maison de repos, mais de quelqu’un

sur place qui a vécu la guerre et se débat avec la

souffrance de cette guerre. Toutefois, ce n’est ni cette

guerre ni le contexte historique du Congo pendant les

15 dernières années qui m’intéressent avant tout. Mais

cela m’aide pour mener ma réflexion sur l’engagement

du missionnaire. Comment peut-on encore réfléchir

sur son Dieu quand on a vu quelqu’un passer avec un

seau rempli d’yeux d’êtres humains ; comment peut-on

encore croire en la bonté de l’être humain, quand on a

été soi-même plusieurs fois plaqué au sol de son poste

de mission et qu’on a crié: « Mais tirez donc ! »

« Engagement » est donc un mot-clé pour toi.

Avec cette pièce, je veux sonder les conditions qui per-

mettent l’engagement aujourd’hui. Pas seulement reli-

gieux, mais aussi artistique. Et pour moi, le missionnaire

est une sorte d’aune : quelqu’un qui a choisi de vivre

selon ses convictions et qui est parfois prêt à assumer

ENTRETIEN AVEC DAVID VAN REYBROUCK

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%