gary sous la plume et la voix de joann sfar le blues est partout où

OD ON

LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON

GARY SOUS LA PLUME ET

LA VOIX DE JOANN SFAR

Dialogue d’«Exils»

LUCKY PETERSON / PHILIPPE PETRUCCIANI / AHMAD JAMAL

LE BLUES EST PARTOUT

OÙ JOUE UN BLUESMAN

Deux concerts exceptionnels

Lettre No10

Odéon-Théâtre de l’Europe mai 2014

CYRANO DE BERGERAC / DOMINIQUE PITOISET

«CYRANO ME TOUCHE

ENCORE PLUS QU'ALCESTE»

Entretien avec Philippe Torreton

2 3

UN MIROIR

IMPLACABLE

CYRANO DE BERGERAC SELON

PHILIPPE TORRETON

© Brigitte Enguérand

sur... comment dire... un curseur «psy-

chiatrique», mais cela veut tout dire et ne

rien dire. Je savais qu'on serait plongés

dans une ambiance moderne, que les

personnages seraient vraiment analy-

sés du point de vue clinique. J'ai décou-

vert le décor et la réalité des costumes

lors des répétitions, en même temps

que les autres interprètes, alors que

pendant des semaines j'avais demandé

à Dominique: «Fais-moi voir des trucs,

quelque chose...» Et j'ai compris pour-

quoi il avait refusé de me montrer quoi

que ce soit!... Ce en quoi il avait tort,

car j'étais vraiment prêt à travailler avec

lui quel que soit l'angle d'attaque de la

pièce. Et donc, après cette phase, moi,

j'ai été absolument – ah, je ne sais pas

comment dire ça. Cet objet drama-

turgique, je l'ai tout de suite absorbé,

assimilé sur le plan émotionnel. J'ai été

bouleversé d'imaginer ces gens, ce petit

aréopage d'êtres humains, qui noient

leur détresse et arrivent à faire pas-

ser le temps en réveillant parmi eux ce

monstre de premier degré, ce porteur

de moustache qui prétend s'appeler

Cyrano. Ce point de départ déclenche

des tas de micro-histoires dans l'his-

toire. Pendant les répétitions, on est

passé par des moments absolument

dingues. Aussi bien des passages à

vide, où on ne savait plus où on en était

vraiment, que des moments d'une émo-

tion, d'une beauté, avec des proposi-

tions d'acteurs folles... On ne pouvait

pas tout mettre. Le spectacle qu'on voit

là n'est qu'un résumé incroyablement

bref de tout ce par quoi on est passés

en répétitions, et qui continue à nous

nourrir. Il y aurait de quoi faire plusieurs

mises en scène avec tout le matériau

qu'on a inventé et que Dominique a sus-

cité. Ca m'a touché au plus haut point.

Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait

un paradoxe entre l'immense popularité

de cette pièce, donc du personnage, et

la réalité des sociétés dans lesquelles

nous vivons.

D. L. – Quel paradoxe?

P. T. – Avec Cyrano, nous applaudissons

un héros intransigeant, autonome, refu-

sant le compromis, qui va au bout de ses

fidélités amicales, esthétiques, amou-

reuses, alors que nous vivons quand

même dans un monde assez veule,

assez lâche. Ça ne date pas d'hier, d'ail-

leurs... La promiscuité humaine entraîne

forcément des comportements de cour,

de salon, et limite nos ambitions de

pureté. Le voilà, le paradoxe: le public

réserve tous les soirs un triomphe à ce

gars-là, mais en quittant le théâtre cha-

cun se replonge dans un monde de pré-

jugés, de compromis, de lâchetés, de

sottises.

D. L. – Vous semblez rapprocher Cyrano

du Misanthrope, comme le fait Pitoiset...

P. T. – Mais oui, bien sûr! Sauf que sur

un point, Cyrano me touche encore plus

qu'Alceste. Cyrano se tient en-dehors

de la cour. Alceste dénonce la cour alors

qu'il est en plein dedans. On a envie de

lui crier: «Mais casse-toi, arrache-toi

de là, va-t'en dans ton désert!»Cyrano,

lui, est déjà parti, déjà ailleurs, dans une

autre vie très loin des boudoirs et des

salons, une vie où d'une certaine façon

Alceste continue à se complaire. C'est

d'ailleurs un personnage que j'aimerais

jouer, justement pour cette contradic-

tion qu'il porte. Pour son côté crache-

dans-la-soupe alors qu'il y patauge,

dans cette soupe... Cyrano, pas du tout.

C'est quand même une des très rares

pièces, je trouve, où le personnage tire

sa révérence en disant son fait au public

qui le regarde! Je ne peux pas m'empê-

cher de penser que quand il dit «Qu'est-

ce que c'est que tous ceux-là! Vous êtes

mille?», il parle des sept cents ou mille

personnes, de la masse des specta-

teurs qui sont en train d'assister à sa

mort. C'est à ce genre de détails que

je sens que cette pièce est vraiment

géniale, contrairement à ce que croient

encore certains qui la considèrent au

mieux comme une bluette historique

en vers de mirliton pas trop mal écrits.

Je trouve que c'est une grande pièce et

bien plus encore – oui, elle est vraiment

Daniel Loayza – Vous revenez à Cyrano

après six mois d'interruption. Comment

se passe cette reprise?

Philippe Torreton – L'accueil est extraor-

dinaire, comme à la création. Et comme

on défend quand même des options de

mise en scène très fortes, c'est toujours

une joie énorme de voir à quel point ça

marche, et combien les spectateurs

sont enthousiastes devant cette pièce

qu'ils disent avoir l'impression de redé-

couvrir. En fait, ce spectacle, c'est un

peu chaque soir la rencontre de deux

belles surprises : celle du public, qui

entre dans un Cyrano très inattendu, et

puis la nôtre, celle de la troupe, devant

l'accueil qu'on nous fait. À chaque fois,

les gens accompagnent la représenta-

tion, acceptent de jouer le jeu de cette

dramaturgie et se laissent totalement

embarquer. Ce qu'ils voient n'est pas ce

qu'ils attendaient, c'est complètement

autre chose et ça les transporte. Je suis

content que Dominique Pitoiset ait eu

cette audace-là, et qu'on ait tous pris

ce pari avec lui, en fonçant tête baissée.

D. L. – C'est un Cyrano assez inédit... De

l'intérieur, quel effet vous fait-il ?

P. T. – Oh là là ! C'est beaucoup de

choses en même temps. J'ai commencé

avec très peu d'éléments sur la philo-

sophie du spectacle que recherchait

Dominique. Je savais qu'il se réglait

géniale. Beaucoup plus profonde, grave,

tragique qu'on ne croit. Ce héros-là, ce

n'est pas seulement une «force qui va»,

comme disait Hugo, mais une force qui

s'en va, qui meurt, en n'étant pas dupe

de ces gens qui vont l'applaudir dans

deux secondes quand il aura dit son der-

nier mot, le mot «panache».

D. L. – Vous le voyez comme une sorte

de bouc émissaire?

P. T. – Oui, ou d'alibi. Nous autres, nous

pouvons continuer à vivre ici-bas dans

notre monde, puisqu'on a été capable

d'y écrire Cyrano. Il rachète quelque

chose de notre médiocrité, donc ce n'est

pas mal... On a Cyrano, ça va! Souvent

ces personnages-là nous permettent de

nous défausser un peu... Normalement,

c'est un type d'homme qui devrait nous

déranger. Son intransigeance devrait

nous renvoyer à nos lâchetés, à nos com-

promissions, à nos vies dans tous ces

petits microcosmes, quels qu'ils soient

d'ailleurs – oui, ce gars-là devrait être

un sacré gêneur ! D'ailleurs une excel-

lente façon de l'assimiler, de le digérer

pour nous permettre de nous accom-

moder de ce qui est si dérangeant chez

lui, c'est de le porter aux nues. Et de ne

pas écouter le message. Quand j'entends

parfois certaines personnes me parler

de cette pièce, y compris des gens de

théâtre, je suis très étonné qu'on me

cite quasiment toujours les mêmes vers.

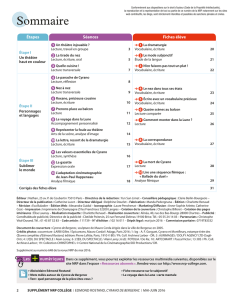

sommaire

p. 2 à 5

«CYRANO ME TOUCHE

ENCORE PLUS QU'ALCESTE»

CYRANO DE BERGERAC

Edmond Rostand

Dominique Pitoiset

p. 6

LUCKY PETERSON

PHILIPPE PETRUCCIANI

AHMAD JAMAL

DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS

p. 7 à 10

LES BIBLIOTHÈQUES

DE L'ODÉON

ROMAIN GARY PAR JOANN SFAR

ET DAVID BELLOS

p. 11 à 12

TRANSMETTRE :

UN PROJET POUR L'AVENIR

ENTRETIEN AVEC AURÉLIE FILIPPETTI,

ministre de la Culture et de la Communication

p. 13

THÉÂTRE,

UN CHOIX D'EXCELLENCE

L'ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE,

CARREFOUR DE PRATIQUES

p. 14

AVANTAGES ABONNÉS

Invitations et tarifs préférentiels

p. 15

ACHETER ET RÉSERVER

SES PLACES

p. 16

LANCEMENT DE SAISON

2014-2015

LE CAFÉ DE L'ODÉON

OUVERTURE

© Brigitte Enguérand

Ce monstre

de premier

degré, ce

porteur de

moustache...

Cyrano

me touche

encore plus

qu'Alceste.

Une force

qui s'en va

sans être

dupe...

SUIVEZ-NOUS

Twitter @TheatreOdeon

Facebook «Odéon-Théâtre de l'Europe»

4 5

Je voudrais revenir sur une courte réplique, une entre mille, d'un héros dont on sait

désormais combien il est cher à mon cœur. «Au manteau de Thespis je ne fais pas de

trous», clame Cyrano dès l'acte I, superbe, tout en lançant sur la scène une bourse

pleine d'or. Pour faire son entrée en scène, on s'en souvient, le héros doit d'abord

faire place nette, chasser des planches un prétendant de Roxane, l'usurpateur Mont-

fleury, l'histrion qui vocifère et massacre l'alexandrin en accaparant l'attention des

spectateurs. Pour cela, il faut bien que Cyrano recoure un peu au scandale, inter-

rompe la représentation. Pas moyen de faire autrement s'il veut intervenir dans l'es-

pace public. Il s'y emploie, et avec quel brio ! mais il assume aussi d'en payer le prix

et se dépouille lui-même pour dédommager les acteurs : Cyrano restera donc les

poches vides et l'estomac creux.

Quelle morale en tirer ?

La première crève les yeux. Ce n'est pas qu'un artiste doive toujours consentir à se

ruiner pour se faire entendre, ce serait plutôt l'inverse, car toute peine mérite salaire

– après tout, même le médiocre Montfleury et sa bande y ont droit... Non. Cette

morale, c'est que le théâtre, art du temps et de l'air du temps, ne se fait pas tout seul.

Il est sans doute une magie, mais une magie où il n'y a pas de miracle. Pour ma part,

je n'ai cessé de répéter cette évidence, au risque de paraître importun. Les finances

sont une condition nécessaire, sinon suffisante. Cyrano le sait bien. Alors il paie, et

largement, en grand seigneur, lui qui est bien loin d'en être un – mais voilà, lui, il sait

ce qu'il veut: on n'accueille pas des artistes chez soi pour les réduire à raccommo-

der les trous au manteau de Thespis.

Cela étant, il est une autre morale, plus secrète, à déchiffrer dans cette histoire.

Une morale non pas pour le mécène, mais pour l'artiste qu'est aussi et d'abord mon

cher Cyrano. Le fait est que le don de l'art, le cadeau que le créateur tente de faire

à la communauté, entraîne pour lui, et plus souvent qu'on ne croit, un certain coût.

Regardez ce que fait Cyrano. Il ne se contente pas de rémunérer la compagnie qu'il

expulse du théâtre : il le fait en donnant à sa largesse même une valeur esthétique. On

peut estimer qu'il entre un peu de vanité ostentatoire dans un tel procédé, mais je ne

crois pas que ce soit là l'essentiel. En jetant son or sur scène, Cyrano éblouit l'assis-

tance, mais à ses propres dépens, puisant dans ses ressources intimes pour régler

un problème public. Et son geste est tout à la fois si naturel et si spectaculaire – oui,

ce geste lui ressemble tellement! – que tous ou presque n'y voient que du feu. Telle

est la pudeur de Cyrano. D'ailleurs, à l'en croire, il ne s'agit pas de lui : c'est au nom

de Thespis qu'il se voue en une seconde à des semaines à venir d'obscure pauvreté.

Qui est Thespis ? Le père fondateur du théâtre. Figure à demi légendaire, il parcou-

rait, dit-on, les bourgades de l'Attique en traînant après lui un chariot contenant ses

accessoires, ses masques et ses costumes. Le théâtre n'a jamais tout à fait oublié

son père. Il reste précaire, exceptionnel, fragile, passager comme un cortège de

fête. D'un côté, il est institution, et demeure désormais dans la cité; d'un autre, n'a

jamais cessé de voyager de ville en ville. Un pied dans le grand rituel, l'autre chez les

saltimbanques, et c'est ainsi qu'il marche. Voyez Shakespeare. Voyez Molière, que

Cyrano admirait tant.

Il faut donc voyager, quand on aime le théâtre. Ce n'est pas si facile. Parfois il vous en

coûte. Il faut savoir tantôt rester, tantôt partir. Pour que le voyage se prolonge sous

d'autres climats, avec d'autres, vers d'autres buts.

Mais toujours, si possible, avec panache.

Dominique Pitoiset, Bordeaux, juin 2013

«AU MANTEAU DE THESPIS

JE NE FAIS PAS DE TROUS»

Cyrano entre artiste et mécène

J'en parlais aux élèves du Théâtre

national de Bordeaux-Aquitaine la

semaine dernière. Tout le monde me

cite la tirade des «non merci». Ou plu-

tôt les «non merci» en eux-mêmes. Je

vois bien pourquoi: la même formule

revient plusieurs fois, en anaphore, et

elle est mémorable. Donc, on se rap-

pelle le geste de refus. Mais ce qui est

formidable dans ce texte, ce ne sont

pas les «non, merci!». Ce sont les rai-

sons que donne Cyrano pour rester tel

qu'il est, refuser de subir l'influence

d'autrui, ne pas être asservi à des

pouvoirs quels qu'ils soient. C'est cet

argumentaire, cette liste des motifs

pour repousser toute compromis-

sion, qui est d'une puissance extraor-

dinaire. Le cœur de ce que dit Cyrano

n'est pas si connu que ça. De ce point

de vue, le parti-pris du spectacle, qui

est de plonger tous ces personnages

dans un monde interné, un univers

psychiatrique, nous autorise juste-

ment un premier degré incroyable. On

peut tout se permettre, on peut tout

jouer avec le code que semble récla-

mer l'écriture. Parce qu'il y a diffé-

rentes écritures dans cette pièce,

comme dans beaucoup de chefs-

d'œuvre. Il y a des moments de farce,

du comique, de la tragédie, du lyrisme,

du grandiloquent. C'est comme dans

Shakespeare: le tragique ne doit pas

l'emporter, y compris dans Hamlet.

Même là, il y a des scènes qui doivent

être drôles – sinon, c'est plat. Shake-

speare l'avait compris: le jeu de mots

peut être un condensé de sens, un rac-

courci stupéfiant. Un gag peut résu-

mer toute une vie. Quelqu'un qui se

trompe, quelqu'un qui trébuche, dans

le bon contexte – ça dépend qui tombe

et sur quoi – un geste d'une seconde

peuvent valoir trois volumes de com-

mentaire. Rostand connaît cette pro-

fondeur d'écriture-là, ce télescopage

des tons et des genres. Notre parti-

pris nous permet de prendre tout ça à

bras le corps, d'une façon très franche.

D. L. – Vous le jouez à fond tous les

soirs...

P. T. – C'est la moindre des politesses

à l'égard d'un tel personnage. Il faut

s'engager, vraiment, dans l'écriture,

dans les mots, il faut les faire son-

ner, les faire entendre. Un acteur qui

se contenterait de débiter un texte

pareil, ce serait un outrage. Cyrano

veille avec tellement d'égards sur la

langue, il prend tellement de soin à

dire son fait à l'autre, et à s'expliquer

sur ses pulsions, sur ses envies, sur

ses principes… «Se battre ou faire

un vers», comme il dit. Un tel être de

batailles et d'écriture, un énergumène

qui place si haut l'absolu de l'amour,

mérite qu'on s'y attelle sans réserve et

qu'on fasse tout pour lui, qu'on fasse

tout entendre, tout voir, tout rebondir.

Y compris ses failles, ses contradic-

tions, ses faiblesses.

D. L. – Par exemple?

P. T. – Je pense à un des derniers vers,

quand il dit à Roxane: «Non, non, mon

cher amour, je ne vous aimais pas!»,

quand il se trahit...

D. L. – Comment le comprenez-vous?

P. T. – C'est plus fort que lui. C'est un

lapsus de mourant. Il ne peut pas tenir,

il ne peut plus nier, parce qu'il est par-

tagé, déchiré. D'un côté, il veut proté-

ger la croyance de Roxane, préserver

le mythe sur lequel elle a vécu: elle se

figure que celui qu'elle aime, l'auteur de

ces lettres sublimes, c'est Christian. Et

en même temps elle presse à ce point

Cyrano qu'il est finalement forcé de

réaliser que sous prétexte de la pro-

téger il est en train de lui mentir, et que

la plus haute forme de respect pour

elle, c'est peut-être de lui avouer cette

vérité qu'il ne peut pourtant pas énon-

cer. Et donc, il doit dire sans dire: «oui,

vous avez raison, je vous aime» – pro-

noncer et biffer ces mots, les raturer

à l'instant même où ils résonnent...

C'est un lapsus de quelqu'un qui ne

peut plus cacher ni se cacher – face à

la mort, face à la bien-aimée, face aux

questions qu'elle pose.

D. L. – Mais il ne peut lui dire la vérité

que parce qu'il va mourir...

P. T. – Voilà. C'est la fêlure de la pièce:

s'il avoue son amour, il meurt. C'est

comme si c'était la condition du pacte

de Cyrano avec Christian. S'il dévoile

le truc, il est mort. Il lui avait dit, à l'acte

II: «Je serai ton esprit, tu seras ma

beauté». C'est quasiment faustien...

Cyrano ne peut pas croire qu'il puisse

être aimé. Il a grandi dans la certitude

qu'il n'était pas beau. Et quand on n'est

pas beau, on n'est pas aimable. C'est

ce qu'il confie finalement à Roxane,

mais il ne peut le lui dire qu'à l'ex-

trême fin : «Vous ?... Au contraire !

J'ignorais la douceur féminine. Ma

mère / ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai

pas eu de sœur. / Plus tard, j'ai redouté

l'amante à l'œil moqueur.» D'où son

silence avec la bien-aimée. Il ne veut

pas lui avouer qu'il l'aime, parce qu'il

est convaincu que lui-même ne peut

pas être un objet d'amour. C'est ce

silence qui le fait exister ailleurs, qui le

pousse à inventer la figure de Cyrano...

Il s'est construit sur ce désespoir-là,

sur cette parole retenue. Il ne peut

en parler, s'ouvrir, avouer, qu'au

moment de disparaître. Sa fureur

guerrière, son côté «s'en fout la mort»,

vient d'une immense frustration. Il

n'est absolument pas normal de ris-

quer sa vie deux fois par jour pour

aller poster une lettre! Il n'est abso-

lument pas normal d'aller tout seul

porte de Nesle affronter une centaine

de spadassins qui veulent massacrer

Lignière, un copain poète et alcoo-

lique ! Cyrano est quelqu'un qui se

dit: «De toutes façons la vie ne m'a

pas autorisé à aimer, donc...» Donc,

c'est un peu tout ou rien, l'existence

sublime ou le suicide. Ou une façon de

combiner les deux à la fois: en amour

je ne suis rien, partout ailleurs j'existe

en surrégime. Quand il dit à Le Bret:

«Qui j'aime?... Réfléchis, voyons», il

faut voir comment il arrive à sa conclu-

sion, car sa confidence est une conclu-

sion: vu «ce nez qui d'un quart d'heure

en tous lieux me précède», puisque je

suis tellement laid que «le rêve d'être

aimé même par une laide» m'est défi-

nitivement fermé, alors autant y aller

franchement : «j'aime – mais c'est

forcé! – la plus belle qui soit». Autre-

ment dit, puisque ça ne peut être que

du rêve, autant rêver large!

D. L. – Ce n'est pas trop épuisant de

jouer un personnage qui se veut tou-

jours au sommet de soi-même?

P. T. – C'est usant, ça fatigue, mais c'est

exaltant. Les autres aussi auraient

de quoi être fatigués. Après-demain,

mercredi, à Rennes, on va aborder

la 80

ème

. On est une belle troupe, on

s'entend merveilleusement bien.

On était émus et joyeux de se retrou-

ver. C'est essentiel pour moi d'être

accompagné de gens qui sont vrai-

ment heureux de faire ce spectacle.

Dans une distribution, et je comprends

cela très bien, quand on n'a qu'un ou

deux petits rôles, on peut éprouver une

sorte de lassitude, et quand certains

acteurs en ont un peu assez, on peut

le ressentir... Mais là, il ne s'agit tel-

lement pas de ça, c'est un spectacle

qui implique tellement tout le monde!

Nous sommes vraiment onze sur le

plateau. Bien sûr, c'est moi qui parle

le plus, mais nous sommes pratique-

ment tous là tout le temps. La troupe a

quelque chose de fort à jouer d'un bout

à l'autre. Et ça se répercute sur l'état

général. Il faut cette énergie pour aller

chaque soir chercher les spectateurs.

Quand les gens s'installent et voient le

décor, comme il n'y a pas de rideau, ils

ont tout le temps de se dire: «Ah non,

quand même, ce n'est pas possible,

Cyrano là-dedans, non !»... Et pour-

tant à la fin c'est tellement le contraire,

ces mêmes gens viennent nous dire:

«Mais on l'oublie! On oublie le décor,

et quand le décor nous revient quand

même, on se dit qu'il est hyper-juste

et on se demande comment on a pu le

monter autrement...»

D. L. – C'est qu'on assiste en direct à

la naissance d'un personnage occupé

à se mettre au monde...

P. T. – Oui, bien sûr, pendant tout le

temps de la représentation... Je com-

mence à jouer en m'arrêtant en pleine

phrase parce que je viens de m'aper-

cevoir qu'il y avait là du public. Je

m'avance, et c'est là que je dis à toute

la salle: «Que tous ceux qui veulent

mourir lèvent le doigt.» Comme s'il

se demandait: mais c'est quoi, là, ce

trou noir... Et à la fin de l'acte V il a

sa réponse: «Ah, je vous reconnais,

tous mes vieux ennemis!» Entretemps,

petit à petit, le jeu s'est organisé

autour de lui, celui qui a eu l'intuition

que ce trou noir, là, c'était le public.

Les autres, ses compagnons, restent

enfermés dans un espace sans trou et

sans issue. Pour eux, chaque fois que

Cyrano regarde la salle, c'est comme

s'il regardait le mur du fond. Et donc,

ce spectacle met aussi en scène le

temps de la représentation. Grâce à

Cyrano, grâce à son premier degré ou

à son intuition instinctive d'un monde

d'avant l'enfermement – à moins qu'il

ne l'ait jouée, ou qu'il n'ait été lui-même

un spectateur absolument conquis par

cette pièce... – en tout cas, grâce à lui,

on se remet dans le temps et la géogra-

phie d'une représentation théâtrale.

Comme si lui, à force de regarder le

public, obligeait finalement les autres

à faire comme lui. Et à se regarder eux-

mêmes dans le miroir qu'il tend.

D. L. – Un miroir assez sévère...

P. T. – Implacable. Qui peut oser dire

«Oui, oui, bien sûr, je suis comme

Cyrano» ? Personne. Même le plus

bravache des va-t-en-guerre. Il est un

miroir d'une pureté absolue sur notre

condition d'animal social...

D. L. – Ce miroir, est-ce qu'on n'est

pas obligé de le briser en fin de

représentation?

P. T. – C'est lui-même qui le brise pour

le public. Il a cette dernière courtoi-

sie: il se brise pour que le public n'ait

pas à le faire.

D. L. – Mais entretemps il a conquis le

costume du rôle...

P. T. – Oui, au bout de cinq actes, il a

bien gagné le droit de l'endosser au

moment de revenir prendre congé. Sa

toilette funèbre... C'est un moment

d'une très grande émotion. Le fan-

tasme s'incarne. Cyrano est passé

dans l'autre monde.

Propos recueillis par Daniel Loayza

le 20 janvier 2014

Tout ou rien.

L'existence

sublime ou

le suicide.

Cyrano veille

avec tant

d'égards sur

la langue... d’Edmond Rostand

mise en scène

Dominique Pitoiset

dramaturgie

Daniel Loayza

scénographie et costumes

Kattrin Michel

lumière

Christophe Pitoiset

travail vocal

Anne Fischer

coiffures

Cécile Kretschmar

avec

Jean-Michel Balthazar

Adrien Cauchetier

Antoine Cholet

Nicolas Chupin

Patrice Costa

Gilles Fisseau

Jean-François Lapalus

Daniel Martin

Bruno Ouzeau

Philippe Torreton

Martine Vandeville

Maud Wyler

production déléguée

Théâtre National de Bretagne – Rennes

coproduction

MC2:Grenoble ; Théâtre national de Bordeaux

Aquitaine ; Compagnie Pitoiset – Dijon ;

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;

Espace Malraux / Scène Nationale de

Chambéry et de la Savoie ; Centre National de

Création et de Diffusion Culturelles de

Châteauvallon ; Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines / Scène Nationale

créé le

5 février 2013 au Théâtre National de

Bretagne – Rennes

durée2h40

rencontre avec l’équipe artistique

le vendredi 13 juin à l’issue

de la représentation

projection nouvel odéon

mardi 3 juin / 20h

Capitaine Conan de Bertrand Tavernier

avec Philippe Torreton

nouvelodeon.com

7 mai – 28 juin / Odéon 6 e

CYRANO

DE BERGERAC

Si Cyrano a tout pour séduire, c'est aussi

parce que le chef-d'œuvre de Rostand

est tout entier une histoire de séduction,

à double ou triple fond. L'une des grandes

forces de la mise en scène de Dominique

Pitoiset tient justement à ce que cette

séduction est à la fois interrogée et

exaltée, remise en question et en jeu,

quitte ou double, tous les soirs.

En surface, la pièce célèbre d’abord

le charme d’un héros paradoxal. Loin-

tain héritier du miles gloriosus de la

comédie antique et proche cousin du

Matamore de la commedia dell'arte,

il s'en distingue par un trait essentiel:

lui ne fanfaronne pas. Sous l'outrance

apparente, tous ses exploits sont vio-

lemment réels – ou plutôt, nous sug-

gère Pitoiset, ils sont supposés tels

par tout son entourage. Et il importe

qu'ils le soient, car l'héroïsme de

Cyrano répond à une certaine attente

sociale. Vous voulez du spectacle,

UN HÉROS PARADOXAL

«Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas !»

semble-t-il demander à l'acte I? Vous

en aurez, et du vrai, du meilleur. Il a un

côté sacrificiel, qu'il assume pleinement:

non seulement ce héros-là compense

les faiblesses du reste de l'humanité (à

commencer par celles de ses specta-

teurs), mais il accepte d'en payer per-

sonnellement le prix. Dans le combat du

pot de terre (appelons-le Cyrano: géné-

rosité, élégance morale, désintéresse-

ment) contre le pot de fer (appelons-le

de Guiche: manipulation, dissimulation,

cynisme), c'est toujours lui, perdant

magnifique, qui paie follement les pots

cassés.

Cyrano est bel et bien tel qu'il se veut:

sans rival, admirable en tout point, incom-

parable – et pour cette raison même, on

le sent bien d’entrée de jeu, il est voué à

disparaître, ce qui le rend d’autant plus

précieux. Il est trop pur pour être long-

temps de ce monde. Ennemi déclaré de

toute compromission, il s'attire des ini-

mitiés qui finissent par peser lourd. Il est

à l'image de son nez : la mesure, très peu

pour lui. Cyrano dépasse, a trop de relief

pour ne pas attirer la foudre, et comme

de juste, la mort finit par lui tomber du

ciel. Mais entretemps, quel brio dans

l’affirmation de soi, quelle insolence

dans la dénonciation de la médiocrité

du monde, et de combien de frustrations

ne venge-t-il pas ses humbles admira-

teurs! Cyrano ne sépare pas l’éthique de

l’esthétique. Chez lui, toute conviction

s’incarne en geste, se fait sentence,

s’achève en représentation. Si un acteur

est mauvais, il ne le tolère pas sur les

planches; si un politicien tente de le cor-

rompre, il le bafoue; si un plat courtisan

cherche à l’outrager, il le transperce de

son inoubliable verve – à moins qu’il ne le

touche «à la fin de l’envoi», car la pointe

de son épée n’est moins acérée que celle

de ses répliques. Chaque acte attire ainsi

sur sa tête une nouvelle raison de se faire

tuer, et à chaque fois, il s’en tire, contrai-

gnant ses ennemis mêmes à saluer son

incroyable et virtuose intégrité. Il y a du

funambule dans ce gaillard-là, toujours

en équilibre sur le fil des alexandrins,

fidèle à lui-même jusqu’à l’extrême mot

de la fin qu’il ne laisse à personne le soin

de dire à sa place. Cyrano est de bout

en bout une créature extraordinairement

attachante, d’une énergie et d’une vitalité

fantastiques, dont rien n’épuise jamais

l’incroyable appétit.

Mais appétit de quoi, au juste ? La

richesse, le pouvoir, n’ont aucun intérêt

pour Cyrano: «non, merci». Il a même

un côté ascétique, on ne le voit quasi-

ment jamais manger. Tout cela est bon

pour le vulgaire. Cyrano, lui, est un peu

comme Alceste, il veut qu’on le distingue.

Mais à la différence du Misanthrope, il n’y

parvient que trop bien. Il aime étonner,

aime se battre à un contre «oh! pas tout

à fait cent», aime risquer chaque jour sa

vie aussi froidement que s’il était sûr de

ne jamais la perdre – bref, Cyrano aime

jouer. Premier interprète de lui-même,

il ne peut exister qu’en étant, à tous les

sens du terme, un personnage. Pour être,

dans ce monde si étroit et si bas, il lui

faut jouer à être – à être plus et mieux

que ce que l'on est, larger than life, à être

Cyrano. L'identité sublime, la seule qui

vaille, ne s'invente qu'ainsi. Son costume,

c’est sa fierté farouche ; son acces-

soire, c’est son nez. Drapé dans l’une et

encombré de l’autre, quand il entre en

scène, c’est pour en chasser un acteur

qu’il juge inepte, mais aussi pour le rem-

placer au pied levé– et gare à qui vou-

drait lui contester le premier rôle! Il lui

faut être singulier, sous peine de n’être

rien. Et attirer sur lui tous les regards

– mais pour mieux se cacher.

Car cet homme excessif, explosif, tru-

culent, ce libertin des derniers temps

de la Fronde est aussi par un génial ana-

chronisme le dernier des romantiques.

Et non le moins timide: désespérément

épris de Roxane, il n’ose se déclarer, il

s’est déjà condamné lui-même. Est-ce

pour cela qu’il paraît souvent chercher la

mort en multipliant les provocations? Du

moins ne se suicide-t-il pas. Ce curieux

tempérament d’artiste, à la fois mélan-

colique et sanguin, sculpte librement sa

vie comme un chef-d’œuvre baroque, car

lui, «c’est moralement <qu’il a> ses élé-

gances.» Il aime trop les défis pour ne pas

s’en jeter à lui-même, à la hauteur de son

rêve. Et puisque la délicate Roxane ne

peut aimer Christian si celui-ci manque

d’esprit, qu’à cela ne tienne, Cyrano l’en-

richira du sien, puisqu'il faut, pour plaire

à la précieuse, que le ciel et la terre se

rejoignent, ou semblent le faire. Il faut

offrir à la bien-aimée, dès ici-bas, l’idéal

d’une perfection digne de ses romans

– il faut qu’à la beauté visible l’invisible

réponde. Et si c’est là une folie, tant pis,

puisque c’est à ce prix qu’est né un des

plus étonnants monstres bicéphales du

théâtre: un adorable corps d’amant muet

qu’escorte dans l’ombre sa doublure son,

âme éperdue et jouant d’autant mieux

son rôle qu’elle est absolument sincère

– une chimèresignée Cyrano.

Daniel Loayza

acte IV, scène V

© Brigitte Enguérand

6 7

Jeudi 3 juillet / 20h

En première partie, Philippe Petrucciani présentera son dernier

album Este mundo; en seconde partie, Lucky Peterson viendra

présenter en avant-première son nouvel album The Son of A Blues

Man, enregistré à Dallas.

LUCKY PETERSON

The Son of A Blues Man – nouvel album, juin 2014

Lucky Peterson – guitare, chant

Tamara Peterson – chant

Shawn Kellerman – guitare

Timothy Waites – basse

Raul Valdes – batterie

Marvin Hollie – claviers

Lucky Peterson a acquis une réputation comme l'un des artistes les plus éminents de

l'époque moderne. Un guitariste, organiste fantastique et chanteur de premier ordre.

L'un des joueurs les plus polyvalents travaillant dans le blues.

PHILIPPE PETRUCCIANI

Este mundo – album 2012

Philippe Petrucciani – guitare

Nathalie Blanc – chant

Dominique Di Piazza – basse

Manhu Roche – batterie

Grand mélodiste et rythmicien, Philippe Petrucciani est ici au sommet de son art,

tant au niveau de l'interprétation, un swing lyrique unique, que de son écriture. Lui

qui a longtemps composé pour son frère, le pianiste Michel Petrucciani, il lui dédie

l'émouvant «Mike P».

LE BLUES EST PARTOUT

OÙ JOUE UN BLUESMAN

LES

BIBLIOTHÈQUES

10 mai – 13 juin 2014

Philippe Petrucciani

© Dominique Combe

tarifs exceptionnels

(voir p.15)

LUCKY PETERSON

PHILIPPE PETRUCCIANI

AHMAD JAMAL

Lucky Peterson

© JM Lubrano

Ahmad Jamal

© Jean-Baptiste Millot

Tout concert de M. Ahmad Jamal est une

fête. Tout concert, une expérience, bien

au-delà de la musique. C’était vrai de son

trio dans les années 1950. Cela le reste

à un point rare, du quartet déjà présenté

trois fois à l’Odéon (2013).

Ahmad Jamal offre à l’œil nu la com-

munion de la musique. Pure circula-

tion d’inconscient à inconscient. Parade

nuptiale d’amour et de technique.

Érotique de groupe. Tout ce que «la grande

musique indienne-américaine» atteint

de plus haut. Ahmad Jamal – voir Miles,

Mingus, Duke Ellington – ne parle jamais de

«jazz». Ils savent de trop près ce à quoi le

mot aura servi. Il parle du blues. Il parle des

musiciens, de ce courant qui passe entre

les musiciens, et de sa ville, Pittsburgh,

Pennsylvanie. Il y est né le 2 juillet 1930.

«Nous devons une part de notre être à

notre ville natale», rêve Albert Einstein.

De loin, cette phrase sonne aussi simple

qu’une chanson des rues. Sans compter

avec cette chance : nul ne saurait choisir

sa ville natale. De près, ceci, crucial: la

phrase d’Einstein nous débarrasse des

tragiques âneries de l’origine et du terroir.

C’est déjà ça. Elle nous ramène au jazz,

sa géographie, son réseau, son rhizome.

Levé à 6h du matin, le sourire éclatant et

l'œil d’oiseau, Ahmad Jamal décline tous

les musiciens de Pittsburgh: les géants

(Mary Lou Williams, Roy Eldridge, Ray

Brown), les humbles, les phénomènes.

En scène, avec ses airs de derviche tour-

DEUX CONCERTS

2 – 3 juillet / 20h

Théâtre de l'Odéon 6e

neur au génie spontané, il les sait là, pré-

sents dans l’air, les fluides, les ondes. Il

joue avec eux, big band du big bang.

Comme tous les bluesmen, Lucky

Peterson vient des bords du Missi-

ssippi, ou peut-être de Chicago. Eh bien

non ! Il vient de Buffalo, dans l’État de

New York (1964). Son guitariste de père

y tenait le Governor’s Inn. Tous les blues-

men, et pas des moindres (Muddy Waters

ou Buddy Guy) défilent à la maison. Très

tôt, Peterson le Veinard prend des cours

d’orgue. Professeur ? M. Jimmy Smith

en personne. Il pratique le légendaire

Hammond B3 avec la même fougue que

la guitare. Le même enthousiasme qui

porte sa voix.

Le blues, c’est comme le flamenco ou la

grande musique afro-américaine. Il est

partout où joue un blues man, un fla-

menco, Ahmad Jamal. Aussi produc-

tif que toute forme fixe (le sonnet, par

exemple, dans la poésie européenne,

ou le haïku de l’école de Kyoto), le blues

aux règles faussement simples s’offre à

l’infini des combinaisons et de l’engen-

drement. Chaque fois uniques, comme

le cœur de Lucky Peterson.

L’histoire du «jazz» n’a rien à voir avec ce

qu’on raconte. C’est la géographie des

âmes et des espaces ; des chemins qui

se croisent avec le diable pour témoin.

Plus les anges tutélaires de Pittsburgh

pour rire avec les diables.

Francis Marmande

Mercredi 2 juillet / 20h

Ahmad Jamal nous fera l'honneur de revenir sur le plateau du Théâtre de l'Odéon pour un

concert unique à Paris.

AHMAD JAMAL

Saturday Morning – album 2013

Ahmad Jamal – piano

Herlin Riley – batterie

Manolo Badrena – percussions

Réginald Veal – contrebasse

Le pianiste américain Ahmad Jamal est aujourd'hui l'un des derniers grands témoins et acteurs de l'histoire de la musique

classique américaine, un terme qu'il préfère à celui de jazz.

OD ON

Romain Gary et son chien,

dessin de Joann Sfar

© Futuropolis

NOUVEL ALBUM

LUCKY PETERSON

The Son of A Blues Man – juin 2014

Dédicace par Lucky Peterson de son

nouvel album à l'issue du concert du

3 juillet au Théâtre de l'Odéon.

David Bellos

Après un doctorat en littérature française à

l'Université d'Oxford, David Bellos a enseigné

dans plusieurs universités de Grande-Bretagne

puis rejoint en 1997 le campus de Princeton, où il

occupe la chaire de Littérature Française et Com-

parée et dirige le Programme de Traduction et

Communication Interculturelle. Lauréat du premier

Man Booker International Prize décerné à un tra-

ducteur, il a signé des versions anglaises d'œuvres

de Georges Perec (dont La Vie mode d'emploi:

Life A User's Manual, 1987), Ismaïl Kadaré, Fred

Vargas ou Romain Gary (Pseudo: Hocus Bogus,

2010). Ses réexions et sa pratique en la matière

lui ont inspiré une étude intitulée Le Poisson et le

bananier. Une histoire fabuleuse de la traduction

(Flammarion, 2012). David Bellos est également

l'auteur de biographies de référence : Georges

Perec. Une vie dans les mots (Seuil, 1997, prix

Goncourt de la biographie); Jacques Tati: sa vie

et son art (Seuil, 2002); Romain Gary. A Tall Story

(Londres, Harvill Secker, 2010, inédit en français

à ce jour).

8 9

pour les Frères Zborowski, personnages d’Éducation

européenne. Paysans maquisards et peu tendres

de la Pologne orientale, ils punissent un traître non

pas d’une balle dans la tête, mais en lui prenant un

sac de patates. Ce qui garantit non seulement sa

mort à lui, mais celle de toute sa famille. «Et il parut

soudain à Janek que le monde des hommes n’était

qu’un sac immense dans lequel se débattait une

masse informe de patates aveugles et rêveuses:

L’humanité».

David Bellos, le 16 février 2014

c’est Cimarron, cette maison for-

mat château que Gary s’est fait

construire à Majorque, avec vue

imprenable sur la mer. Avant de la

vendre. Pour la racheter ensuite.

Gary, qui a fini par avoir des bribes

d’immobilier en Grèce et à Tahiti

aussi, sans compter son immeuble

de la rue du Bac, ne brillait guère

dans la gestion du foncier. Il avait

trop d’autres choses à faire.

c’est pour les désarmés, dont la

seule arme, disait Gary, citant

Freud, une fois n’est pas cou-

tume, c’est l’humour. D pour

Désopilant. D pour Désespéré.

c’est pour éléphant. Ludo, le héros si parfait du der-

nier et plus grand roman de Gary, Les Cerfs-volants,

est douée d’une mémoire d’éléphant. Comme son

auteur, il porte le fardeau d’une mémoire historique.

Ce n’est donc pas une coïncidence si Morel, dans

Les Racines du Ciel, défend les droits des hommes

en protégeant ceux des pachydermes.

c’est pour la France Libre. Romain

Gary fut parmi les tout premiers à

répondre à l’appel du 18 juin. Avant

fin juillet 1940, il signa l’engagement

dans la grande rencontre à l’Albert

Hall à Londres, et ne se désengagea

jamais. «Ma saison a été la France

libre», a-t-il dit en 1978. Sans elle, «je

n'aurais rien fait de ce que j'ai fait

dans ma vie et j'aurais été, à l'heure

actuelle, hôtelier sur la Côte d'Azur.»

Et dans Chien blanc : «Il n'y avait pas

de Gaulois, d'Algériens, de Juifs, de

Noirs ou de Grecs... il n'y avait que des

frères tueurs et tués.» Romain Gary,

tout en étant russe, polonais et juif,

est un enfant de la France libre.

c’est pour Gengis, Gengis Cohn, artiste de music-hall

à Varsovie, ainsi nommé à cause de son humour plu-

tôt féroce. Il y avait de quoi. Au moment d’être fusillé

par un SS, il baisse son pantalon et lui montre son der-

rière. Ce geste lui vaut d'être transformé en dibbouk,

un esprit malicieux qui s’installe pour l’éternité dans la

conscience du malheureux Hauptjudenfresser Schatz.

Après la guerre, Gengis se trouve donc aux commandes

d’un banal inspecteur de police de la République Fédé-

rale. Il s’y amuse comme un fou ! Le fait parler en

yiddish ! Réciter le kaddish ! C’est du plus mauvais goût.

Tant mieux.

c’est pour Ijmuiden, ville industrielle des Pays-

Bas sur laquelle Gary a fait pleuvoir des bombes

à plusieurs reprises. «Les bombes que j'ai lâchées

ont peut-être tué dans son berceau un Rilke, un

Goethe, un Hölderlin !» a-t-il dit trente ans plus

tard. Mais il a fait revivre le nom de cette ville

dévastée dans un dieu pré-colombien, Ijmujin,

objet de la dévotion de l’affreux dictateur Almayo,

dans Le Mangeur d’Étoiles. Petite compensation,

mais compensation tout de même.

c’est Jean Seberg, la Jeanne

d’Arc de Preminger et la muse de

Belmondo dans À Bout de souffle.

Lorsque Gary la croise à Los

Angeles en 1959, c’est le coup

de foudre. Cela s’est très mal ter-

miné, mais pendant une petite

décennie Jean a donné à Gary

le plus grand et peut-être le seul

véritable amour de sa vie. Sans

compter son unique enfant.

pour Kacew, le nom de famille du père

de Romain Gary, et donc le sien. C’est la

graphie polonaise du nom russe katzef,

lui-même adapté de l’Allemand Katz, qui

veut dire «chat», mais ce n’est là que le

masque des deux lettres hébraïques kuf

et tsadek, pronounces k-ts, qui forment les

lettres initiales des deux mots kohen tse-

dek, «prêtre véritable». L’itinéraire de ce

nom se prolonge lors de l’émigration pour

donner, à Nice, en 1928, la prononciation

kassef, avec une assonance plutôt arabe

que polono-russo-germano-hébraïque.

«J'étais alors dans le Midi l'équivalent d'un

Algérien aujourd'hui», a-t-il expliqué pour

éclairer sans le dire la véritable identité

de Momo, le héros de La Vie devant soi.

c’est Lady L., premier roman

rédigé en anglais par le consul

général de France à Los

Angeles. Situé à Genève, pour

faire un clin d’œil à Sous Les

Yeux d’Occident de Joseph

Conrad, ce roman léger et spi-

rituel croise anarchistes et

lords anglais, passions amou-

reuses à la Stendhal et conspi-

rations politiques. Un joyau de

malice et d’esprit français écrit

en anglais d’Angleterre aux

États-Unis par un diplomate

russo-polonais. Qui a peur de

la littérature comparée ?

pour Mina, Mina Kacewa, née Owczinska, la mère

de Romain Gary, et créée par lui sous le nom plus

russe et donc moins juif de Nina, dans La Promesse

de l’aube. «Autofiction» avant la lettre, La Promesse

est sans doute le plus grand roman d’amour filial de

la littérature française. «Je l’ai eue assez tard» dit

Gary de cette femme dure à cuire atteinte de «fran-

cophilie galopante». C’est à la volonté de fer de sa

maman que Gary doit de ne pas avoir dérapé pen-

dant son adolescence fougueuse.

est pour Nice, où Gary est arrivé à l’âge de 14 ans. Cette ville depuis toujours cos-

mopolite abritait à cette époque une population extrêmement diverse — russe,

polonaise, suédoise, anglaise, italienne et nissarde. Elle a apporté à l’immigré

du nord une mer extraordinairement bleue et le carnaval: la nage et le grotesque

seront dorénavant deux grands axes de sa vie et de son œuvre. Par ailleurs, en

nissart, pour parler d’un petit rat de ville, on dit: «garri.»

c’est pour over the top, expression anglaise qui signifie «excessif».

Oui, Gary est un homme excessif: excessivement érotomane, exces-

sif dans son habillement, qui pouvait varier d’un jour àl’autre d’un

manteau en vison à une parka de clochard, excessivement voyageur,

excessivement polyglotte, excessif autant dans sa fidélité à de Gaulle

que dans ses jeux de mots. He was just too much! disent les gens

de bon goût. Et tant pis pour eux.

permet un coup de chapeau à Raymond Queneau, le seul des lec-

teurs professionnels du manuscrit de La Solitude du python à Paris à

avoir flairé sous ce prétendu premier roman un écrivain chevronné.

L’auteur, écrit-il dans sa note de lecture pour Gallimard, doit être

«pas mal imbu de lui-même et sûrement un emmerdeur. Ce n'est

qu'un épigone, mais, dans le genre, le talent est certain». Par retour

du bâton Queneau sera un des auteurs que la presse parisienne

soupçonnera d’avoir inventé Émile Ajar.

c’est pour Sganarelle, ce person-

nage de la commedia dell'arte que

Gary prenait pour un picaro. C’est

sa formule personnelle d’une aven-

ture toujours à recommencer et

donc du roman à la façon de Gary.

C’est pour cette idée d’un person-

nage toujours fuyant en avant, et

donc «Pour Sganarelle», que Gary

a pondu son seul texte de théorie lit-

téraire. C’est le plus long et le moins

lu de tous ses ouvrages. Dommage

qu’il n’ait pas eu le temps d’en faire

la version courte.

pour Tulipe, roman-pamphlet contre la

bonne conscience de l’Occident, rédigé

à Londres dans les premiers jours de

la paix en 1945. Le personnage central,

un rescapé de Buchenwald ayant des

points communs avec Gandhi d’une part

et Groucho Marx de l’autre, lance un mou-

vement «une prière pour les vainqueurs»

et engage une grève de la faim tout en

mangeant un sandwich au jambon.

Dans Tulipe paraissent pour la première

fois l’humour extravagant et l’insolence

politique de l’auteur de La Danse de

Gengis Cohn. Sartre avait promis de

publier le second texte de Gary. Lorsqu’il

a lu le manuscrit de Tulipe, il a changé

d’avis d’un seul coup.

c’est pour la Rue du Bac. Gary y loue un logement en 1960, au retour de Los Angeles,

avec Jean, avant d’y acheter un appartement de 10 pièces, le premier et seul véritable

port d’attache dans cette vie de déplacements successifs. Gary se trouveainsi le

voisin de Georges Perec — qui ne pensait même pas à le lire. Mais lorsqu’on deman-

dait à l’auteur des Racines du Ciel s’il se considérait plus français que russe, plus

polonais que juif, et ainsi de suite — Gary se retranchait dans son petit quartier de

Paris et se déclarait fièrement «citoyen de la rue du Bac».

NATALIE DESSAY

lit L'échange des princesses de Chantal Thomas

Lydie Debièvre – Que représente pour

vous le passage de la voix lyrique à la

voix narrative ?

Natalie Dessay – Une libération ! On

est dans le pur plaisir de raconter une

histoire, sans le souci de la technique,

sans se préoccuper d'avoir à projeter

la voix, de faire de beaux sons. On est

libre de placer sa concentration ail-

leurs. Cela dit, il faut tout un travail

préliminaire. Une bonne lecture est

un exercice exigeant.

L. D. – Avez-vous déjà lu L'échange des

princesses ?

N. D. – Oui, dès que cette lecture à

l'Odéon s'est décidée. Je suis très

heureuse de la faire et je m'y pré-

pare depuis longtemps. J'ai d'ail-

leurs beaucoup apprécié ce texte, qui

a été pour moi l'occasion de décou-

vrir Chantal Thomas. J'aime rencon-

trer des auteurs comme cela, à partir

de propositions qui m'évitent parfois

de choisir...

L. D. – Qu'est-ce qui vous a plu en parti-

culier dans ce texte ?

N. D. – La façon qu'a Chantal Thomas

de montrer l'oppression de toute une

société. On pourrait s'imaginer qu'au

XVIIIe siècle le peuple était esclave

et que les souverains n'en faisaient

qu'à leur tête, mais non : eux aussi

sont sous pression, eux aussi sont

pris dans une espèce d'engrenage

qui les broie, eux et leurs enfants. En

fait, tout le monde est en prison, les

riches comme les pauvres. Il n'est

pas question des basses classes

dans L'échange des princesses, mais

on se rend d'autant mieux compte

que ces puissants, ces monarques,

tous ces gens qui détiennent le pou-

voir, comme on dit, sont eux aussi des

captifs : ils sont tellement enchaînés

par l'étiquette, par les manœuvres

nécessaires pour asseoir leur position

et les privilèges de leur caste, qu'ils

sont prêts à sacrifier leurs propres

enfants. C'est atroce. On s'en dou-

tait, bien sûr, mais la description qui

en est faite nous fait toucher du doigt

l'horreur de ce mécanisme – de cette

vente, ni plus ni moins, de princesses

entre deux pays, sans aucun souci des

individus.

L. D. – Vous parliez à l'instant de la libé-

ration qu'est pour vous le passage du

lyrique au dramatique. Et vous abordez

ce roman à travers la question de l'op-

pression. La liberté est un thème qui

semble vous toucher spécialement...

N. D. – Oui. C'est un livre très riche,

qui permettrait d'aborder beaucoup

d'autres points. Celui-là n'est que

le premier qui me vienne à l'esprit...

Mais vous avez raison, la question de

la liberté me hante depuis longtemps.

L. D. – Aujourd'hui, envisagez-vous de

vous lancer dans une carrière purement

dramatique ?

N. D. – Oui, et c'est ça qui est drama-

tique !... (grand éclat de rire). Non,

sérieusement, tant que j'ai la santé,

je vais continuer à chanter. J'ai beau-

coup de plaisir à donner des récitals,

à chanter de la chanson. Mais quelque

part, les récitals, les chansons, c'est

aussi une façon de se rapprocher du

texte. Et c'est aussi ce que je voudrais

faire par la pratique du théâtre pur.

Pour être plus proche des mots qu'on

ne l'est quand on fait de l'opéra. C'est

cela qui m'intéresse.

L. D. – Pour vous rapprocher aussi d'une

certaine vérité, peut-être ?

N. D. – Il y a de cela. Il y a aussi le fait

d'être plus créatif. Je pense qu'un lec-

teur et un chanteur sont créatifs dif-

féremment. Et pour moi, le lecteur est

le plus créatif des deux. Précisément

parce que la musique n'est pas don-

née. On doit recréer la musique. Et

c'est cela que je trouve merveilleux.

L. D. – Votre propre musique ?

N. D. – C'est délicat. Il faut trouver sa

propre musique tout en respectant

celle de l'auteur. La musique de Duras

n'est pas celle de Beckett... Il y a une

plus grande part de créativité per-

sonnelle, mais qui se mêle à toute une

recherche, à tout un travail sur l'auteur

et sur sa langue.

L. D. – En somme, vous restez une

interprète...

N. D. – C'est vrai. Pour moi, la lecture

permet d'affiner des sensations d'in-

terprète. Pour aller encore plus loin.

Propos recueillis par Lydie Debièvre

Les afches européennes

de Les Racines du Ciel.

Film tourné en 1958 par

John Huston d'après le roman de

Romain Gar y.

PETIT ABÉCÉDAIRE DE ROMAIN GARY

Il parlait plusieurs langues, signait de plusieurs noms, vécut plusieurs vies. Romancier, diplomate, héros de

guerre, immigrant, étudiant, homme à femmes, grand maître ès pseudonymes, Romain Gary alias Émile

Ajar, né Roman Kacew en 1914 en Lituanie, demeure le seul auteur à avoir remporté le Prix Goncourt deux

fois. L'Odéon-Théâtre de l'Europe tenait à s'associer à la célébration de son centenaire. David Bellos, l'un

de ses plus fins connaisseurs, nous a fait l'amitié de composer en guise de portrait et d'hommage ce bel

abécédaire apéritif.

pour xénisme, figure de rhé-

torique qui consiste à insé-

rer un terme étranger dans

un texte français. Gary en

est un des grands maîtres.

En fait, on aurait du mal à

trouver une seule page

de cette œuvre multiple

et étendue qui soit écrite

exclusivement avec des

mots français. Mais lorsque

des critiques malveillants

ont reproché à Gary de ne

pas savoir écrire la langue

nationale, ils ont reçu une

réplique admirable. Gary

s’est mis à écrire en anglais.

lundi 2 juin / 20h

VOIX DE FEMMES

Chantal Thomas s'entretient

avec Jean Birnbaum

Textes lus par Natalie Dessay

lundi 19 mai / 20h

EXILS

conversation avec Paula Jacques

ROMAIN GARY / JOANN SFAR

Textes lus par Bruno Abraham-Kremer

couverture du livre

L’échange des princesses (détail)

Le Seuil © Josse/Leemage

c’est pour Boston, l’avion bombardier

fabriqué aux États-Unis et fourni par

les Britanniques au groupe Lorraine

des Forces Aériennes de la France

Libre, basé à Hartford Bridge à partir

de janvier 1943. Gary a effectué plus

d’une centaine de missions dans ces

lourdes carcasses volantes. Le soir, à

la caserne, il griffonnait son premier

roman, qui ne s’appelait pas encore

Éducation européenne. Après la guerre,

Romain Gary se sentait toujours en

sécurité lorsqu’il prenait l’avion. Après

tout, on ne tirait pas dessus. Et surtout,

ce n’était pas un Boston.

c’est évidemment le yiddish, qui aurait pu et peut-être aurait dû être la langue maternelle de Romain

Gary, comme elle l’était pour une bonne moitié de la population de sa ville natale. Mais Gary a parlé le

russe d’abord, et, lors de son retour à Wilno, il a adopté le polonais, nouvellement imposé comme langue

d’enseignement. L’écho du yiddish surgit d’abord dans Les Racines du Ciel, lorsque Gary croit faire

parler allemand à un de ses personnages, mais bien davantage dans les œuvres signées Ajar. Pourquoi?

Parce que pendant son service consulaire à Hollywood dans les années 50, Gary a dû réapprendre la

langue de ses voisins d’enfance pour bien suivre les dialogues entre Billy Wilder, Sam Goldwyn et bien

d’autres figures de l’industrie du cinéma qui n’avaient pas très bien maîtrisé l’anglais.

pour Ajar, Prix Goncourt 1975 pour La Vie devant soi. D’où vient donc cet

énième pseudonyme ? D’Al Azhar, l’université du Caire ? De l’Azharie,

pays du Caucase ? D’Azhar, le domaine de chasse des rois d’Afghanis-

tan ? Des initiales de «l’Association des Juifs Anciens Résistants», qui n’a

jamais existé ? «Ajar» veut dire «mi-ouvert, mi-fermé» en anglais, mais

Gary laisse entendre dans Vie et mort d’Émile Ajar que ces deux syllabes

signifient «braise» en russe. Ce qui est faux! Gary est un artiste de la

mystification onomastique. Émile Ajar est son chef-d’œuvre.

c’est pour Hoppenot, Éric Hoppenot, ambas-

sadeur au long parcours et fin connaisseur

des hommes. C’est à lui que Gary doit d’être

nommé à New York, en 1952, dans un poste

qui lui a été doublement propice. C’est dans

un minuscule appartement à Manhattan que

Gary a pu rédiger son grand roman d’Afrique,

Les Racines du Ciel, qui lui a valu son premier

Goncourt en 1956. Et c’est en tant que porte-

parole de la délégation française auprès des

Nations Unies dirigée par Hoppenot que

Romain Gary fait ses premiers pas dans

les médias. Grâce à son anglais parfait, ses

beaux yeux et ses costumes élégants, Gary

devient rapidement le visage le plus connu

de la France après de Gaulle à la télévision

américaine.

c’est pour Pseudo, ouvrage

inventé en quelques semaines

pour établir une fois pour

toutes qu’Émile Ajar était

Paul Pavlowitch et que ledit

Pavlowitch était fou. Chef-

d’œuvre de roublardise en

trompe-l’œil, Pseudo porte l’in-

vention langagière à un sommet

inégalé. Nul virtuose oulipien n’a

tordu la syntaxe et l’orthographe

de la langue française avec un

irrespect plus hilarant. Opéra-

tion à tel point réussie qu’il n’a

jamais pu faire reconnaître son

immense talent d’écrivain sous

le nom d’Émile Ajar.

c’est pour Ulla, «notre mère à tous», la chef

des putes. «Nos saintes mères et sœurs

les putes sont ce qu’il y a aujourd’hui de

moins pseudo», déclare Pavlowitch, l’au-

teur prétendu d’Ajar. J’avoue ne pas com-

prendre les rapports que Romain Gary

entretenait avec la prostitution, peut-être

même que je ne veux pas les comprendre.

Ce qui est sûr, c’est que Gary lui-même

n’en faisait pas un mystère.

pour Vilna, cette ville si tristement

située sur les confins de la Russie

et de la Pologne, à portée de main

de la Prusse et au milieu de la Litua-

nie. Occupée par les Allemands

en 1916, tiraillée entre Polonais et

Lithuaniens de 1917 à 1922, avalée par

l’Allemagne nazie en 1941, et absorbée

par l’Union soviétique en 1945, Vilna

abrite au cours du XXe siècle surtout

des minorités. «Je suis un minoritaire-

né», disait Gary. Forcément, puisqu’il

est né à Vilna.

pour le whisky, que Gary détestait. C’était

peut-être le seul de sa génération de com-

battants et d’écrivains à éviter l’alcool et

même le vin. Il avait une sainte horreur des

drogues de toutes sortes et a fait un très

mauvais film pour dénoncer le trafic des

stupéfiants. Ce n’était pas un gourmand

non plus: il préférait un plat de petits pois

vapeur à un gueuleton à la française.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%

![Cyrano_recto [Converti] copie](http://s1.studylibfr.com/store/data/006409814_1-1a012a9a36a5abce98eeab588b0cd945-300x300.png)