Rsum2

PIERRE D.

Macroéconomie II

1

Chapitre 1 Le phénomène conjoncturel

1. Les remarques introductives

Les économistes appellent la conjoncture : la représentation du PIB qui se manifeste par des

fluctuations.

Les économistes appellent la croissance : la représentation du PIB qui est déterminée par une

évolution à long terme.

Afin d’introduire le chapitre de la conjoncture, nous allons réfléchir à sa définition et ses

caractéristiques en passant par celles de la croissance économique.

La croissance économique

Les 3 caractéristiques de la croissance :

Premièrement, la croissance est un phénomène économique de long terme (10 ans, 20 ans).

Exemple : Si on veut observer la croissance dans un pays, nous devons observer l’évolution du PIB

pendant 20 ans.

Deuxièmement, c’est un phénomène qui touche l’offre globale : elle s’intéresse à la capacité de

production d’un pays (la qualité du travail, le nombre d’usines, le nombre d’équipements, …).

Finalement, il s’agit d’un trend donc d’une évolution. On s’intéresse à son aspect général.

La conjoncture

Les 3 caractéristiques de la conjoncture :

Premièrement, il s’agit d’évolutions économiques de court terme (3 à 6 ans) d’un ensemble

économique (pays).

Ensuite, ce phénomène touche la demande globale.

Enfin, il ne s’agit pas cette fois d’un trend mais de phénomènes cycliques.

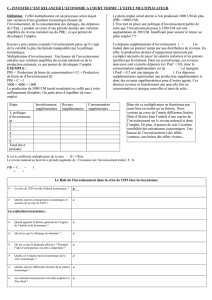

Définition du phénomène conjoncturel

Phénomène économique de court terme qui touche la demande globale et qui subit des variations

cycliques (fluctuations, phénomène irrégulier).

Un exemple pour illustrer le phénomène de conjoncture :

Dans la croissance, on s’intéresse à la grandeur d’une voiture, tandis que dans le phénomène

conjoncturel, on s’intéresse à l’utilisation de cette dernière.

Dans la conjoncture, on ne s’intéresse pas au nombre de four à pain que l’on possède dans notre

boulangerie mais au degré d’utilisation des fours.

Si l’on dit que la Suisse est dans une phase de mauvaise conjoncture : que signifie cette phrase

concrètement ?

Elle signifie que, dans notre boulangerie, nous avons suffisamment de fours à pain, mais qui ne sont

utilisés qu’à moitié car la demande est insuffisante.

Si on veut booster la demande sur notre marché, nous pouvons vendre à l’étranger ou demander à

l’Etat de faire des programmes d’entretien des routes, etc.

2

2. Les cycles conjoncturels

Une des caractéristiques de la conjoncture que nous avons vues est que c’est un phénomène

cyclique.

En effet, on appelle « cycle économique » les variations de conditions économiques.

Lecture « Quelques cycles célèbres »

Lorsqu’on parle de « cycles » en économie, on ne fait pas uniquement allusion aux cycles

conjoncturels. Le plus connu est le cycle de Kondratieff. Le cycle qui nous intéresse le plus est le cycle

de Juglar. Il s’agit en fait du cycle conjoncturel que nous étudions dans ce cours.

Le cycle économique est principalement composé de 4 phases :

Le creux : l’économie est au bord de l’agonie, le PIB est au plus bas

Le taux de chômage est très élevé

Les prix sont relativement bas (déflation)

La consommation stagne (baisse de la demande) et il y a ainsi beaucoup d’épargne à

disposition

L’expansion : phase de prospérité

Le PIB augmente

Le chômage diminue

Les prix augmentent gentiment (l’inflation croit)

L’épargne diminue car la consommation augmente

Le sommet : l’économie est au plus haut

Le chômage est proche de zéro

Les prix sont au maximum

Les taux d’intérêts sont hauts, car tout le monde veut profiter de cette bonne situation

économique

Une rupture de stocks

L’économie du pays est en surchauffe

La récession / La dépression

1

Le taux de chômage monte

Les prix commencent à baisser

La faillite d’entreprises

Remarque :

On parle souvent de « crise » en économie. Si on pouvait placer ce phénomène dans le cycle

économique, on le placerait juste après la phase « sommet ». Il s’agit en fait du passage de la phase

du sommet à la récession. La crise est donc définie par le début de la récession.

Il est important de soulever que les fluctuations économiques ne sont pas régulières et elles sont

presque impossibles à prévoir de manière précise.

1

Phase de récession aggravée

3

C’est pourquoi, l’état peut essayer d’atténuer les cycles, mais il ne peut pas les éviter.

Enfin, nous pouvons ressortir trois faits importants relatifs aux fluctuations économiques :

Fait n°1 : Les fluctuations économiques sont irrégulières et imprévisibles.

Fait n°2 : La plupart des valeurs réelles macroéconomiques fluctuent de manière similaire.

Fait n°3 : Lorsque la production diminue, en période de récessions, le chômage augmente.

Lecture « Définir les phases de récession et d’expansion »

Il est difficile, techniquement, de définir quand est-ce qu’une économie est en phase de récession ou

d’expansion.

Il faut retenir qu’il y a une récession s’il y a au moins deux trimestres de baisse du PIB. On peut donc

dire déjà après le 2ème trimestre (après 6 mois) qu’on est en récession.

Toutefois, une baisse du PIB ne signifie pas un ralentissement.

3. Les principaux indicateurs conjoncturels

Nous nous basons principalement sur l’indicateur du PIB réel pour analyser et mesurer la

conjoncture. Il s’agit de la mesure la plus globale de l’activité économique.

Le PIB réel mesure :

La valeur de tous les biens et services finaux produits au cours d’une période de temps

Le revenu total (corrigé de l’inflation) de tous les acteurs de l’économie.

Cependant, le PIB n’est pas l’unique indicateur utilisé pour la mesure de la conjoncture.

Nous pouvons également étudier la conjoncture en s’intéressant à l’IPC (pouvoir d’achat des

consommateurs), au PNB

2

, à l’indice de confiance des consommateurs, au taux de chômage, à

l’inflation, à la déflation, à l’IDH

3

, au PMI

4

, etc.

Voir encore d’autres indicateurs dans le dossier « L’indice du climat de consommation ou comment mesurer… »

dans les 2 dernières pages.

Indicateur conjoncturel

Un indicateur conjoncturel est avant tout un chiffre tiré de statistiques et d’enquêtes et qui permet de

mesurer et d’apprécier le phénomène conjoncturel.

Mankiw pp 885-886 : Le modèle de base des fluctuations économiques

Le modèle de fluctuations économiques de court terme se concentre sur 2 variables :

2

Production annuelle de biens et services (richesses) dans une économie

3

Indice de développement humain : se fond sur l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie

4

Purchaising Managers Index : Intentions d’achat des industriels

4

Niveau des

prix

Quantité

produite

Niveau des prix

d’équilibre

Production

d’équilibre

Offre totale

(croissante)

Demande totale

(décroissante)

Variable

Mesurée par…

Type de variable

Production des biens et services de

l’économie

Le PIB réel

Variable réelle

Niveau général des prix

L’IPC et le déflateur du PIB

Variable nominale

Les fluctuations de l’économie dans son entier sont analysées à l’aide du modèle d’offre et de

demande totales :

Selon ce modèle, la production et le niveau des prix s’ajustent jusqu’à atteindre le point

d’intersection entre les courbes d’offre et demande totales.

Définition du modèle d’offre et de demande totales

Modèle que la plupart des économistes utilisent pour expliquer les fluctuations de court terme de

l’activité économique autour de sa tendance à long terme.

Définition de courbe de demande totale

Courbe qui montre la quantité de biens et services que les ménages, les firmes et le gouvernement

veulent acheter pour chaque niveau de prix.

Définition de courbe d’offre totale

Courbe qui montre la quantité de biens et services que les firmes décident de produire pour chaque

niveau de prix.

Les économistes se basent principalement sur 3 types d’indicateurs que nous pouvons catégoriser de

la manière suivante:

Indicateurs précurseurs

Indicateurs qui anticipent (annoncent) l’évolution du PIB.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

1

/

45

100%