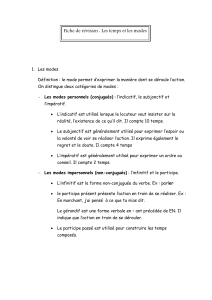

le subjonctif et l`indicatif

Envoyé par Joanne

LA STYLISTIQUE

I. Étude du signifiant : Morphologie du signifiant.

II. Étude du signifié

I.1. Les effets phoniques

I.2. Les mots simples

I.3. Les mots dérivés

I.4. les mots composés

I. L’ÉTUDE DU SIGNIFIANT :

I.1. L'effet de style n'existe que s'il y a contraste par rapport au contexte et

par rapport à une norme implicite. Ex. autobiographie: je n'est pas

exceptionnel, n'est pas un effet de style ; Tu est un effet de style.

I.1.a. Le volume du mot :

En français les mots sont courts (2,1 ou même 3 syllabes). Lorsqu'un mot a

plus de 4 syllabes, il s'agit le plus souvent de termes techniques : L'écrivain

évite les mots trop courts ou trop longs, sinon il s'agit d'un effet de style,

donc les mots courts ou longs sont recherchés. En stylistique un effet est

rarement fait par un seul précédé, mais plutôt par la combinaison d'éléments

différents qui entraînent un effet de style.

Dans le langage courant les locuteurs ont tendance à abréger un mot par la

fin : apocope: vélo, ciné...

par le

début : aphérèse: troquet

Ce procédé ne produit pas d'effet de style si les mots sont passés en français

moderne : Au contraire si on utilise le mot complet, il y aura effet de style.

Les auteurs vont créer des mots par allongement/abréviation (ex. chez

Ronsard : reflet = reflètement)

*Procédé d'allongement : avec un adjectif antéposé, qui fait corps avec le

substantif, à cause de l'accentuation. Ex. un majestueux palais =

accentuation sur palais ; majestueux semble rattaché au palais.

Toute tronquassion(=retrancher une partie d'un mot) de mot produit un effet

de connivence(=complicité) et d'exclusion de ceux qui ne font pas partie du

groupe et la tronquassion produit un effet de technicité.

*Procédé par siglaison : il existe des sigles choisis, signifiés qui évoquent

symboliquement des signifiés des mots qui**********

I.1.b. La répétition :

La répétition ne sert pas à la communication, c'est un phénomène propre du

langage, elle est frappante. La répétition est évitée lorsqu'elle soupçonne un

manque de vocabulaire. L'effet de répétition le plus fréquent est un effet

d'insistance ; parfois humoristique, parfois incantatoire.

I.2. Les mots simples

Les mots simples ont aussi une évolution phonétique. Il y a des mots

d'origine savante (emprunté directement au fond étranger et qui calque au

suffixe prêt le mot étranger ) et des mots d'origine populaire (ont suivi

l'évolution phonétique naturelle comme auscultare = écouter (pop.)

=ausculter (sav.) .

La famille de mots : familles fondées sur une racine, un étymon commun. Ce

sont des mots perçus comme remontant au même étymon, à cause de la

proximité phonétique.

I.3. La dérivation :

Formation de mots nouveaux en français par l'adjonction d'éléments non

autonomes (affixes) à une base.

A la fin du mot : suffixe

Au début du mot : préfixe

Dérivation parasynthétique : pré + suffixe.

*Un affixe peut changer l'appartenance grammaticale d'un mot.

*Un affixe sert aussi à nuancer un mot : le préfixe RÉ signifie une répétition.

Les suffixes ont une valeur dénotative. Une connotation affective : fillette =

diminutif/connotatif

chauffard/richard = péjoratif

*Série flexionnelle : mots différents qui s'utilisent avec le même affixe.

*Champ dérivationnel : ensemble de mots d'une même base qui s'utilisent

avec des affixes différents :

I.4. Les mots composés

*Forme de deux mots qui existent déjà dans la langue : malheur = mot

composé (malheureux = mot dérivé)

*Procédé de télescopage : Il s'agit d'amalgamer deux mots sur la base d'une

homophonie partielle de sorte que chaque mot conserve de sa physionomie

lexicale de quoi être encore reconnue. Met en évidence les liens cachés que

les mots ont entre eux (C.F. le petit dico du surréalisme)

II.L'ETUDE DU SIGNIFIE

II.1. définitions : signifié : contenu du signifiant

référent : les objets ; l'objet réel auquel est appliqué dans les

circonstances d'une énonciation particulière le signifié

signification : le rapport qui uni le signifiant et le signifié

Le signifié se décompose en unités minimales de définitions (= sème )

ex : chien : animal, mammifère domestique dont il existe de nombreuses

races élevées pour remplir des fonctions chez l'homme. = 5 sèmes

extension = hyponyme (= mot qui désigne une sous-classe par rapport au

classificateur) contraire de hyperonyme.

Facteur de l'écart et facteur de la récurrence.

Idiolecte : langue caractéristique d'une personne

Parlure : s'il est très typé, s'il révèle un milieu social, c'est une parlure

Disance : caractérise un corps de métier, jargon de métier

Usance : langage propre aux origines régionales, caractérise une région.

II.2:Dénotation d'un signifié

La réalité à laquelle le terme renvoie, c'est le référent

Connotation =/ sème supplémentaire

=/ détermination ajoutée au signifié

= ce qui apporte une information sur le locuteur

L'auteur est confronté au choix de plusieurs synonymes par un trait dénotatif

ou connotatif.

LISTE DE SYNONYMES

mourir - décéder

trépasser - crever

rendre l'âme - claquer

périr - casser sa pipe

expirer - perdre la vie

Conclusion: importance de la réception dans la connotation.

III. Effets stylistiques liés à la substitution de codes

a) Niveau de langue :

=/niveau social réel, mais reflète un choix stylistique de l'auteur

p.ex. style ampoulé, style homérique

style vulgaire, termes argotiques

Les mots qui s'écartent du code courant par des termes spécifiques.

Langue littéraire Langue soutenue Langue familière langue populaire langue vulgaire

un soufflet une gifle une claque une baffe une baigne

un fâcheux un opportun un raseur un casse-pieds un emmerdeur

Plus on va vers la langue populaire/ vulgaire, plus le choix devient riche.

b)- Argot

Il existe plusieurs sortes d'argot:

Langue secrète, lexique qui déforme le signifiant afin de marquer le signifié.

L'argot existe à partir du moment où il y a une autorité, lorsqu'on ne veut pas

se faire comprendre.

C'est un sentiment de supériorité des locuteurs( p.ex. le verlan, c'est un

langage cripté: meuf = femme)

Cela donne au locuteur un sentiment de particularité

-Niveau de langue triviale

=/ Langage secret

= Langage vulgaire

Effets stylistiques par différents procédés:

- empreint à des langues étrangères

- mots anciens

- argot procède par tronquassion: ° redoublement de syllabes

° création / substitution de suffixes

dénotation:- mourir: tout type de mort, de n'importe quel être

- périr : tout être, seulement d'une mort violente, désigne une

réalité plus restreinte

connotation: - mourir: dépourvu de connotation, degré zéro d'expressivité

- claquer: argot, langue vulgaire = signe

- trépasser

- expirer = ils connotent la distinction.

- rendre l'âme

Connotations familières :

papa = père

Le français familier se distingue du français tenu par le vocabulaire, par la

syntaxe.

Connotations populaires :

Connotation qui se différencie du familier par le sens ; elle est sensée révéler

une appartenance sociale à in milieu populaire = argot.

Connotations savantes :

= culture, région

= effet favorable, admiration de la culture

= effet défavorable, le locuteur passe pour un pédant

La connotation n'est ressentie comme telle que comparée à une norme.

= termes techniques, de métier.

Connotations archaïques:

= attribuent la tonalité d'un texte

= peut avoir une visée littéraire, mais aussi parodique

Connotations littéraires

trépasser = mourir

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%