La question climatique: un retour vers la pondération

La question climatique: un retour vers la raison.

Les médias et la conférence COP21

La future conférence COP21 sur le climat qui se déroulera à Paris du 30

novembre au 15 décembre a de grandes ambitions : il ne s'agit pas moins que

d’amener tous les pays du monde à souscrire à un engagement ferme pour

limiter de façon plus que drastique leurs émissions de gaz à effet de serre (c.à.d.

principalement le CO2). Puisque cette date tombe sous la présidence

luxembourgeoise, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger du Luxembourg

une approche de pionnier « ambitieuse » et « exemplaire » dans le combat

contre le changement climatique.

Pratiquement tous les médias, de quelque bord qu’ils soient, partagent cette

appréciation et essaient chacun à son tour d’amener les Luxembourgeois à

accepter les efforts à venir. En effet il s’agit d’éviter un réchauffement planétaire

dépassant 2°C en l’an 2100, hypothèse pratiquement non étayée par des

résultats scientifiques vérifiables, mais présentée comme la panacée pour éviter

de graves conséquences climatiques.

Nous voulons appeler, dans ce crescendo émotionnel et cette atmosphère de

zèle missionnaire, à un retour au calme et à la raison ; nous proposons une

analyse neutre qui ne s’appuie pas sur les modèles théoriques mais sur les

observations et mesures, et sur le bon sens commun.

Changement climatique, évidemment !

Le climat est communément défini comme l’état moyen de l’atmosphère, compte

tenu de ses variations statistiques. La période de calcul devrait s’étendre sur au

moins 30 années. Le soleil qui réchauffe notre atmosphère et la terre est le

moteur du climat. Son activité n’est cependant pas constante, mais varie selon

de nombreux cycles qui s’étendent sur des périodes de longueurs très

différentes.

Il est donc impossible que le climat reste constant. Les positions astronomiques

de la terre et de son axe par rapport au soleil sont la cause des grandes

glaciations, qui se suivent à peu près tous les 100000 ans. Durant les périodes

interglaciaires beaucoup plus courtes (env. 15000 à 20000 ans) d’autres cycles

sont à l’œuvre. Un des plus faciles à vérifier est le cycle de Bond millénaire qui

nous a fourni dans le passé les périodes chaudes (appelées souvent optimum

climatique !) minoenne, romaine, moyen-âgeuse et la période actuelle. Enfin les

cycles courts d’environ 11 et 22 ans de l’activité lumineuse et magnétique du

soleil se retrouvent dans pratiquement toutes les observations de températures.

Il est évident qu’une planète où vivent 7 milliards d’individus sera soumise à

d’autres contraintes qu’un monde peuplé de quelques centaines de milliers de

personnes. Une des influences humaines les plus importantes est certainement

le passage vers l’agriculture, puis vers l’urbanisation, qui toutes les deux

modifient les échanges radiatifs avec la terre, que ce soit par les changements

réflectifs du sol ou les émissions de poussière, de particules carbonées ou de

différents gaz.

Si la notion même de climat global constant est un oxymore, il est clair qu’une

politique « climatique » ne saurait éviter les changements intrinsèques, mais tout

au plus limiter dans une faible mesure un éventuel impact humain.

Les données.

Depuis les années 80 des milliards de fonds ont été injectés dans la recherche

climatique, mais des données fiables ne sont toujours pas disponibles en

quantité et en qualité suffisantes. Curieusement le nombre des stations de

mesure météorologiques a diminué de façon importante autour de 1990, et de

larges parties du globe (comme p.ex. l’Arctique) sont sous-représentées. Le

problème du calcul d’une « anomalie de température globale » n’est donc pas

négligeable, pour autant que cette notion même de température globale ait un

sens pratique. Les meilleures données sont celles fournies par les satellites

d’observation, mais ces séries ne commencent qu’en 1978/79. Cependant ces

mesures elles non plus ne sont pas sans problèmes, comme ceux des dérives

des instruments ou de la position orbitale des satellites. Néanmoins on les

considère comme les plus fiables, surtout qu’elles sont évaluées par deux

groupes indépendants (UAH et RSS), utilisant des méthodes différentes et

arrivant à des résultats presque identiques.

Si l’on observe ces mesures satellitaires, on n’y détecte aucune sérieuse cause

d’inquiétude, surtout que la tendance thermique des 21 dernières années est

pratiquement plate.

La place manque dans cet article pour discuter les nombreux scénarios

alarmistes sur la fonte des glaces polaires, la hausse du niveau des mer, la

multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes etc. Le plus simple

pour un lecteur averti est de consulter les données, qui sont librement

accessibles (comme p.ex. sur le site excellen[t] http://www.climate4you.com du

professeur Ole Humlum). Il y verra bien des cycles naturels, ou un léger

réchauffement tout aussi naturel pour une planète qui sort depuis 1850 d’un petit

âge glaciaire. Aucune des ces évolutions ne représente pour le moment un

danger réel.

Le GIEC (IPCC) et ses modèles climatiques.

Le GIEC (IPCC) n’est pas une organisation scientifique, mais une organisation

de l’ONU qui dès sa conception défend la thèse que l’influence humaine est la

cause principale des changements climatiques. Le principal responsable du

changement anthropogénique serait le gaz CO2 ; n’oublions cependant pas qu’il

existe à côté des émissions humaines dues à l’utilisation d’énergies fossiles des

sources importantes naturelles (biologiques et tectoniques), dont l’amplitude

n’est pas connue avec précision. Un autre oubli, ô combien important, est que le

CO2 fait vivre et croître le monde végétal ; depuis quelques années on peut

observer une nette augmentation des surfaces vertes planétaires (comme p.ex.

au Sahel), causée pour une bonne mesure par la fertilisation accrue du CO2

atmosphérique.

La question la plus importante dans toute cette discussion autour du CO2 est

celle de la sensibilité climatique : la sensibilité correspond au réchauffement

global provoqué par une concentration atmosphérique du CO2 qui deviendrait le

double des 280 ppm estimés au début du 19ème siècle. Après 37 années de

recherche climatique, il n’y a toujours pas de réponse satisfaisante. Le seul

résultat visible est que les publications récentes ont tendance à réduire de plus

en plus les valeurs prônées par l’IPCC.

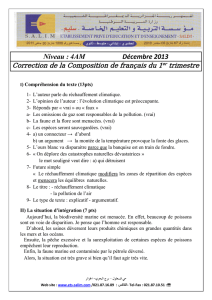

Les modèles climatiques du IPCC proposent des scénarios qui bien entendu

sont importants dans l’étude de l’atmosphère. Ces scénarios sont cependant

presque toujours vus par les médias comme des prévisions infaillibles, bien

qu’une comparaison avec l’évolution observée et mesurée du climat montre des

différences importantes. Les plus de 100 différents modèles fournissent pour

l’échauffement futur des résultats étonnamment disparates, inutilisables

individuellement. On prend donc leur moyenne comme représentative d’une

vérité climatique. La figure suivante du Dr. John Christy de l’équipe UAH, montre

l’écart entre cette moyenne et les mesures des satellites et ballons.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%