1-2-que-produit-on-emma

1

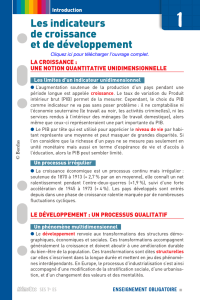

Chap. I - Les grandes questions que se posent les économistes

1.2 - Que produit-on et comment le mesure-t-on ?

Thème

Notions

Indications complémentaires

1.2. Que produit-on et

comment le mesure-t-on ?

Production marchande et

non marchande, valeur

ajoutée

On sensibilisera les élèves à la diversité des modes de production

des biens et services et de leur mise à la disposition des

consommateurs. On s’intéressera aux problèmes posés par la

mesure de la valeur ajoutée.

Définitions:

Comptabilité nationale: ensemble de comptes et d’agrégats qui permet de comprendre, de façon chiffrée,

comment fonctionne un système économique. En France, c’est l’INSEE qui en a la charge.

Production: activité socialement organisée qui combine des facteurs de productions et des consommations

intermédiaires pour fabriquer des biens et des services.

Production marchande : B&S destinés à être vendus sur le marché à un prix couvrant leur coût de production.

Production non marchande: production gratuite ou quasi gratuite dont le prix est inférieur à la moitié du coût de

production. Elle est réalisée par les APU et les ISBLSM.

Consommations intermédiaires (CI) : valeur des éléments transformés ou détruits lors du processus de production.

Agrégat: grandeur macroéconomique qu’on obtient en additionnant des grandeurs microéconomiques.

Produit intérieur brut (PIB): agrégat mesurant la richesse produite, sur un territoire et une période donné par tous

les agents économiques* qui y résident. Celui-ci est aveugle à la nature des activités qui ont conduit à le créer.

C’est un indicateur quantitatif et pas qualitatif. C’est un indicateur de niveau de vie, mais pas de bien-être. Il fut

créé en 1934 par Simon Kuznets suite à la crise de 1929 aux Etats-Unis.

* entreprises, administrations publiques, ISBLSM

Approche par la production : façon de calculer la richesse (PIB) en mesurant toutes les productions réalisées sur

le territoire.

Externalité négative: on dit qu’il y a externalité lorsque l’activité de consommation ou de production d’un agent a

une influence sur le bien-être d’un autre sans que cette interaction ne fasse l’objet d’une compensation monétaire.

Indice de développement humain (IDH): mesure complémentaire au PIB créée par Amarty Sen pour le

programme des nations unies pour le développement (PNUD). C’est un indicateur synthétique de niveau de vie

mesuré par le PNB par tête, l’éducation mesuré par le taux d’alphabétisation et le niveau de santé mesuré par

l’espérance de vie. L’IDH est compris en 0 et 1. Plus le l’IDH d’un pays est proche de 1, plus ce pays présente

des signes de développement.

Calculs:

TV = (VA - VD) / VD x100

Prélèvement obligatoire = impôts + CS (cotisations sociales). Il représente 45% du PIB

VA (valeur ajoutée) = CA (chiffre d’affaires) - CI

Approche du PIB par la Production = somme des VA (marchande et non marchande) + impôts sur la production*

- subventions

* TVA, TIPP (taxe intérieur sur produit pétrolier), CET (contribution économique territoriale)

Approche du PIB par la demande = CF + FBCF + (X-M)

CF= consommation finale des ménages.

FBCF= formation brute de capital fixe.

X= exportation.

M=importation

Approche du PIB par les revenus = RS + EBE + RM + impôts sur la production

RS= rémunération salarié.

EBE= excédent brut d’exploitation. (=profit)

RM=revenus mixtes des entreprises individuelles.

impôts sur la production= état.

PIB en volume = (PIB en valeur / indice des prix) x 100

2

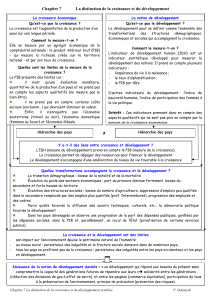

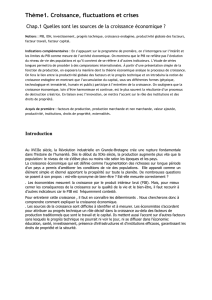

A. La diversité des productions

Doc 1 – La production au sens de l’économiste

La production est « l’activité économique socialement organisée consistant à créer des biens et des services

s’échangeant habituellement sur le marché ou obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant sur le

marché ».

Pour qu’il y ait production, certaines conditions doivent être réunies :

- l’activité doit être organisée par la société, ce qui signifie qu’elle doit être légale et déclarée, ce qui exclut la

production domestique et souterraine

- l’activité doit créer des biens et des services. Un bien est un produit matériel alors qu’un service est un produit

immatériel.

- … et être en relation avec le marché, la production étant soit destinée à être vendue, soit réalisée par des facteurs

de production venant du marché.

Cela permet de distinguer la production marchande (B&S destinés à être vendus sur le marché à un prix couvrant

leur coût de production) et la production non marchande (celle de services gratuits ou quasi-gratuits c’est-à-dire

dont le prix ne couvre pas le coût de production, réalisés avec des facteurs de production obtenus sur le marché).

Par exemple, les services d’enseignement de l’Education nationale sont une production car ils sont réalisés à

l’aide de salariés rémunérés.

Il y a trois critères pour classer les productions :

Le critère de matérialité : matériel (biens) / immatériel (services)

Le critère de fonctionnalité : consommation / production (biens d’équipement et conso intermédiaires)

Le critère de durabilité : durable / non durable.

Doc 2 – Toutes les productions ne sont pas marchandes

L’Etat produit des services NM dans un souci d’égalité (ex. éducation nationale), mais aussi parce que le privé ne

peut pas les produire (par exemple la consommation d’un phare n’est pas individualisable, si bien que le service

ne peut être vendu).

Les productions NM des APU et des ISBLSM sont financées par les prélèvements obligatoires (impôts et

cotisations, qui représentent 45% du PIB).

N’étant pas vendue, la production des APU et des ISBLSM ne génère pas de chiffre d’affaires, si bien qu’on ne

peut pas calculer la VA. Elle est donc évaluée au coût de production.

Doc 3 – La diversité des organisations productives

Organisations marchandes

Organisations non marchandes

Secteur privé

Entreprises privées (Apple,

Peugeot,…)

Coopératives (Leclerc,

Système U,…)

Mutuelles (Maaf,…)

Associations (Restos du cœur,..)

Secteur public

Entreprises publiques (EDF,

SNCF,…)

Administrations publiques :

- nationales (ministères,…)

- territoriales (région, dept, mairie)

- de sécurité sociale

Doc 4 - L’évolution des productions marchande et non marchande

La production marchande a beaucoup augmenté, en particulier pendant les 30 glorieuses.

La part de la production NM dans le total de la production a beaucoup augmenté (23% en 2014), car l’Etat prend

en charge des missions plus nombreuses.

Ordre de grandeur du PIB en volume = 2 000 milliards d’euros

Doc 5 – Une diversité de modes de production et de commercialisation

On peut distinguer des modes de production différents : intensif / extensif, artisanal / industriel ; mais aussi des

modes de commercialisation très divers : vente directe, à distance (internet), grande distribution

(supermarchés…),…

3

B. L’évaluation de la production : de la valeur ajoutée au PIB

Doc 6 - Décomposition du prix d’un stylo vendu 2€

La richesse créée par l’entreprise correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur des marchandises

contenues dans l’objet.

Doc 7 – La valeur ajoutée plutôt que la production

Pour produire, les entreprises utilisent des biens et services qui sont détruits dans le processus de production et

cessent d'être disponibles : il s'agit des consommations intermédiaires (énergie, matières premières, composants,

produits semi-finis,…). Ce sont des éléments transformés ou détruits lors du processus de production, qu’il faut

déduire de la richesse produite par l’entreprise car elles ont déjà été comptabilisées comme la production d’une

autre entreprise qui les a produites et vendues.

L’entreprise y ajoute du travail, utilise des machines, fournit des emballages, du marketing, distribue les

produits,…

La valeur réellement créée par l’entreprise correspond donc à la différence entre la valeur de la production vendue

(le chiffre d’affaires) et la valeur des consommations intermédiaires.

VA = CA - CI

La valeur ajoutée (VA) mesure la valeur économique ajoutée par l'activité d'une entreprise, la richesse réellement

créée par l’entreprise.

La somme des valeurs ajoutées correspond au PIB.

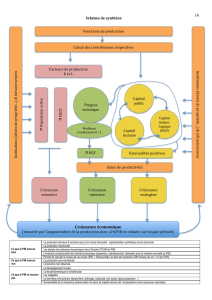

Doc 8 – De la valeur ajoutée au PIB

L’INSEE calcule la valeur ajoutée de chaque secteur institutionnel (ménages, entreprises, APU, ISBLSM,…).

Le PIB est un agrégat, cad une somme de grandeurs microéconomiques.

Il permet d’évaluer la richesse créée sur un territoire, sur une période donnée, par tous les agents économiques de

toutes nationalités qui y résident.

Trois approches sont possibles pour calculer le PIB :

- Par la production : PIB = ∑ des VA + impôts sur les produits et la production – subventions

- Par la demande : PIB = Dépense de consommation finale (des ménages et des APU) + Formation brute de

capital fixe (de tous les agents éco) + Exportations - Importations.

- Par les revenus : PIB = Rémunération des salariés + Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut +

Impôts sur la production et les importations - Subventions.

Ces trois approches sont équivalentes : tout ce qui est produit est distribué sous forme de revenu, et satisfait une

des composantes de la demande globale (consommation,…).

C. Les problèmes posés par la mesure de la production

Doc 9 – Un agrégat critiqué

Le PIB est un indicateur quantitatif de la création de richesses, qui sont nécessaires au développement, mais il

souffre de nombreuses imperfections.

Il ne dit rien de la répartition des richesses, et ne prend pas en considération les activités domestiques ou encore

l’économie souterraine, et comptabilise positivement des externalités négatives ou des dépenses défensives

(antidépresseurs,…). Le PIB ne peut donc à lui seul être un indicateur du progrès social.

Doc 10 - PIB et économie souterraine

L’intégration de l’économie souterraine au PIB est une obligation européenne. Mais de nombreux pays résistent,

dont la France. Comme l’Italie et le Royaume-Uni, la Belgique vient de déclarer qu’elle allait désormais intégrer

l’argent issu de la prostitution et du trafic de drogue au calcul de son produit intérieur brut (PIB).

L’économie souterraine désigne l’ensemble des activités de production non enregistrées par les statistiques des

pays. Elle regroupe diverses activités, certaines légales mais non déclarées (travail au noir,…), qui sont évaluées

et intégrées au PIB, d’autres illégales (activités criminelle) qui ne sont pas comptabilisées.

Doc 11 – Le PIB ne mesure pas la qualité de la vie

Au-delà d’un certain niveau de richesses, l’augmentation du PIB/habitant ne fait pas augmenter le sentiment de

bien-être, qui est lié à d’autres facteurs, non quantitatifs : qualité des rapports sociaux, environnement, …

Pourquoi attache-t-on alors autant d'importance au PIB ? Parce qu'un PIB important nous permet de vivre mieux.

Certes, le PIB ne mesure pas la santé de nos enfants, mais les pays à PIB élevé ont les moyens d'assurer des

prestations médicales de qualité pour les enfants. Le PIB ne mesure pas la qualité de l'éducation dispensée aux

4

jeunes, mais les pays à PIB élevé sont dotés de systèmes éducatifs de meilleure qualité. Le PIB ne mesure pas la

beauté de la poésie, mais les pays à PIB élevé peuvent se permettre d'apprendre à lire à davantage de gens et leur

offre donc la possibilité d'apprécier la poésie. En résumé, le PIB ne mesure pas directement ces choses qui font

que la vie vaut d'être vécue, mais il mesure notre capacité à produire ce qui rend la vie agréable.

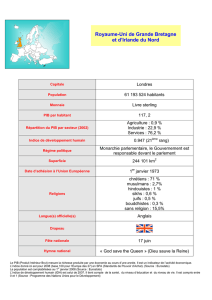

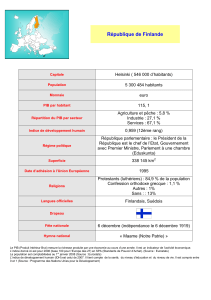

Doc 12 - L’IDH, une mesure alternative

L’IDH, Indicateur de Développement Humain, synthétise trois types d’informations : le niveau de vie (mesuré par

le RNB par tête), qui nous renseigne sur l’accès aux biens de consommation, au logement… : l’éducation

(mesurée par le taux d’alphabétisation et de scolarisation), qui permet à un pays d’avoir une productivité élevée et

favorise l’émancipation (par ex. des femmes) ; et la santé (mesurée par l’espérance de vie), qui nous renseigne

indirectement sur la qualité des soins, des infrastructures de santé, le niveau d’hygiène, …

L’IDH varie entre 0 et 1. Plus l’IDH d’un pays est proche de 1, plus ce pays présente des signes de

développement.

La corrélation entre PIB/ habitant et IDH est mécanique, mais imparfaite : des pays riches peuvent investir

insuffisamment dans la santé ou l’éducation (pays du golfe), au contraire de certains pays pauvres (ex. Cuba).

Synthèse

La production est l’ensemble des opérations conduisant à la production de biens et de services destinés à satisfaire

les besoins de la population. On distingue la production marchande des entreprises, de la production non

marchande, proposée gratuitement ou à un prix inférieur au coût de production par les administrations publiques

et les ISBLSM.

La Valeur ajoutée évalue la richesse réellement créée. Elle s’obtient en ôtant la valeur des consommations

intermédiaires de la valeur de la production. L’addition de toutes les valeurs ajoutées permet de calculer le PIB

d’une économie. Cependant cette mesure est limitée car elle n’inclut pas l’économie domestique (potager,

bricolage,…) et comptabilise mal les activités souterraines. Par ailleurs elle comptabilise positivement les

conséquences d’activités dont l’externalité est négative (pollution, accidents de la route,…). Il faut donc examiner

d’autres indicateurs comme l’IDH pour mesurer le développement d’un pays. La commission Stieglitz a d’ailleurs

proposé douze recommandations pour mieux mesurer la croissance et le progrès social.

1

/

4

100%