Conservation et développement

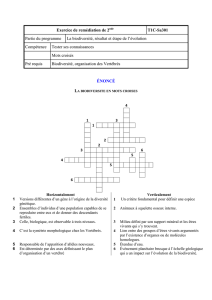

75.jpg ¬

Biodiversité

Conserver pour qui ?

SOMMAIRE>

Lisez les

articles en

ligne

Lire des revues

de presse

sur le

numéro

Laisser un

commentai

re sur le

numéro

Conservation et développement

Laurence Tubiana et Sélim Louafi, Institut du développement durable et des

relations internationales.

E

spèces menacées", " forêts en danger ", " écosystèmes fragilisés ", etc. : les

qualificatifs alarmistes ne manquent pas pour décrire les menaces, certes réelles,

qui pèsent sur le monde vivant dans toutes ses dimensions (gènes, espèces,

écosystèmes).

Pourtant, lorsque le concept de biodiversité est apparu au milieu des années 80, il

s'agissait surtout pour les scientifiques (naturalistes et écologues essentiellement)

de convaincre le monde politique de s'attacher à la diversité du vivant dans son

ensemble plutôt qu'à des espèces emblématiques isolées ou à leur habitat. La

préoccupation initiale était de mettre en place une coordination internationale pour

la gestion de la biodiversité, considérée comme un patrimoine commun de

l'humanité.

Il s'agissait aussi de prendre en compte les interactions de l'homme avec le monde

vivant dans toute définition d'outils de gestion de la biodiversité.

Une des conséquences spectaculaires de ce tournant conceptuel - pourtant

insuffisamment soulignée - a été d'intégrer de manière pleine et entière les

préoccupations de développement des pays du Sud, les plus riches en biodiversité.

Si bien qu'aujourd'hui, la Convention sur la diversité biologique (CDB), ouverte à la

signature à Rio en 1992 lors de la Conférence des Nations unies sur

l'environnement et le développement, est sans nul doute l'accord international

environnemental dans lequel les pays en développement (PED) se sentent les plus

investis et où ils ont développé de grandes capacités d'expertise.

Par ailleurs, la CDB est porteuse d'innovations dans trois domaines : le lien fait

entre l'utilisation durable des ressources naturelles et leur conservation ;

l'introduction de la notion d'équité dans la définition des droits d'accès et de

propriété dans le domaine du vivant et, enfin, la reconnaissance des savoirs

traditionnels et des peuples indigènes.

La première manifestation de la modernité de cette convention porte donc sur le

renouvellement de l'idée même de conservation. Les travaux des anthropologues et

des ethnobotanistes ont montré le caractère construit et dynamique de la

patrimonialisation : la nature est également le produit d'une interaction avec les

activités humaines. Conserver tel ou tel paysage, espèce, variété ou savoir

particulier sur la nature est presque toujours un choix collectif. Aussi, la

conservation de la biodiversité est d'autant plus efficace que ces choix n'ont pas été

imposés de l'extérieur suivant des critères strictement scientifiques ou politiques.

Redéfinition des modes de conservation

Cette approche relègue les conceptions purement conservationistes à une vision

figée et nostalgique de la nature, sorte de patrimoine donné qu'il conviendrait de

transmettre inchangé aux générations futures. Elle entraîne des conséquences

pratiques et politiques : sans association des populations locales et des usagers et

sans prise en compte de leurs intérêts respectifs, la biodiversité a peu de chances

d'être conservée efficacement sur le long terme.

En terme de gouvernance, on est passé progressivement d'une volonté initiale de

coordination internationale sur une base scientifique, avec des outils

essentiellement réglementaires (définition de taxons ou d'aires à protéger), à une

coordination internationale centrée sur des questions d'équité qui se jouent dans

l'accès et l'utilisation des ressources biologiques. La définition de la conservation en

tant qu'enjeu global change donc de nature, marginalisant tout un courant qui avait

initialement porté cette question sur l'agenda international.

Cette dimension a abouti à la seconde innovation instaurée par la CDB, à savoir

qu'il n'y aurait pas de conservation de la biodiversité sans développement et

partage équitable des avantages tirés de l'exploitation de ses éléments. A la fin des

années 80, avec l'apparition d'enjeux économiques dans l'utilisation des ressources

biologiques liés aux progrès des biotechnologies, la diversité biologique fut

présentée comme une réserve de gènes et d'organismes qu'il fallait conserver pour

pouvoir les commercialiser. Quelque soit le jugement que l'on porte sur ce projet de

nature marchande, la conséquence immédiate a été l'abandon de la conception des

ressources biologiques comme patrimoine commun en accès libre et gratuit, à la

fois par la communauté préservationniste et celle des agronomes.

>Il n'est pas inutile en effet de rappeler que la pratique de l'amélioration des

plantes dans le monde agricole s'est faite sur la base de la disponibilité d'une vaste

gamme de ressources génétiques comprenant à la fois les ressources anciennes et

les variétés améliorées.

>C'est l'accent mis sur la question de l'accès, comme lieu et moment où se créé la

valeur économique de la ressource, qui a conduit à affirmer la souveraineté des

Etats sur leurs ressources pour qu'ils puissent en commercialiser l'accès et en tirer

par là même des incitations à la conserver.

>Enfin, le troisième apport de la CDB réside dans le statut attribué à des

communautés locales, à des minorités culturelles et à des peuples, souvent ignorés

ou réprimés par des gouvernements soucieux de contrôler leur territoire. Ces

groupes ont réussi à faire reconnaître leur apport à la connaissance et à la

conservation de la biodiversité. Ils négocient dans ce cadre international la défense

de leurs modes de vie, de leurs savoirs ou de leurs droits sur l'espace comme une

des conditions de leur contribution au bien commun.

>La question des savoirs naturalistes locaux oblige à penser le lien entre l'accès

aux ressources et l'usage de ces ressources à l'échelle locale (de la même manière

que la question de la valorisation a induit l'idée d'un lien entre accès et équité à

l'échelle nationale). >lire Meriem Bouamrane et Natarajan

Ishawaran: Réconcilier les intérêts. Au-delà des oppositions trop

souvent simplistes entre appropriation privée et souveraineté des Etats à propos de

la gestion des biens communs, on a pris conscience qu'il fallait s'intéresser plus en

détail aux formes d'usage intermédiaire, elles aussi créatrices de normes et,

surtout, garantes d'une certaine efficacité. Les connaissances, innovations et

pratiques des communautés autochtones et locales entrent dans cette catégorie des

formes d'usage intermédiaire avec lesquelles le cadre international formel de

négociation n'a jamais eu l'habitude d'interagir.

>Les discussions qui résultent de la nécessaire prise en compte de la diversité des

règles d'accès, des systèmes juridiques et des pratiques de conservation et

d'utilisation conduisent à une réflexion sur le moyen de mieux articuler les

différents échelons de gestion de la biodiversité. Plus que tout autre sujet de

négociation internationale sur l'environnement, la biodiversité renvoie en effet à

une multitude de situations locales très diverses, notamment pour la prise en

compte des savoirs et pratiques liés à la biodiversité. Cette subsidiarité, au sens

large, a permis de renouveler en profondeur l'approche classique de division

verticale des responsabilités : acteurs locaux gérant des ressources locales, acteurs

nationaux élaborant des politiques publiques et Etats négociant les normes

internationales.

Associer les nouveaux acteurs

La notion d'équité, en lien avec le contrôle des ressources biologiques et génétiques

par les Etats détenteurs, est une pierre dans le jardin des systèmes de droit de

propriété intellectuelle. Elle ouvre le débat sur la compatibilité des accords de

l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle avec les objectifs de la CDB. >lire Anil K. Gupta: Protéger

pour partager.

Pour jeter les bases d'un règlement équitable de l'utilisation des ressources

biologiques, il convient de reconnaître que les difficultés posées par les droits de

propriété intellectuelle ne se limitent pas au seul problème technique d'application

de normes juridiques. Or, jusqu'ici, les réponses apportées n'ont suivi que deux

pistes : l'aménagement du système existant des droits de propriété intellectuelle

(combinaison de différents types de droits, ré-interprétation des critères de

protection, création de droits spécifiques dits sui generis) ou bien le développement

de nouveaux outils en complément des droits de propriété intellectuelle.

Mais si l'on décide de prendre en compte la nécessité de promouvoir d'autres

valeurs sociales telles que la libre détermination des peuples, l'équité, la

redistribution de bien-être et la préservation d'identités culturelles (autant de

valeurs attachées, qu'on le veuille ou non, à la préservation de la biodiversité), les

ressources juridiques existantes dans le champ de propriété intellectuelle s'avèrent

clairement insuffisantes.

Sans doute victime de son propre succès et de sa volonté d'affronter la

conservation dans sa complexité, la CDB peine à trouver une efficacité et une

lisibilité extérieure. Cantonnée à une discussion d'experts, redécoupée en une

multitude d'enjeux sectoriels, soumise à des revendications qui dépassent ses

propres compétences, elle exaspère et décourage souvent ceux qui, malgré tout,

restent sensibles au rythme d'appauvrissement accéléré de la diversité biologique.

Dans le contexte actuel de crise du multilatéralisme, certains s'interrogent sur

l'utilité de telles négociations et parlent de revenir à des conceptions plus simples

de la conservation, qui prônent un retour à des mesures réglementaires excluant de

facto ou de jure toute intervention humaine sur la nature. D'autres encore

proposent de conduire des opérations de conservation sur grandes échelles,

choisies à partir des données scientifiques : la mise en défense, excluant les

usagers traditionnels, étant considérée comme plus efficace que les projets de

conservation associant les populations locales.

Ce retour de balancier est sans doute ce qui menace le plus l'avancée des

discussions internationales et la mise au point de solutions durables. Cette

tendance bénéficie malheureusement d'appuis financiers importants provenant de

fondations, d'agences de développement bilatérales et multilatérales et

d'entreprises privées, convaincues de la justesse de l'approche par de grandes

organisations de protection de l'environnement >lire Mac Chapin: Le défi

indigène.

Pourtant, il nous paraît illusoire et inefficace de traiter de conservation en ignorant

les questions politiques d'équité et de développement, seules garanties d'une plus

grande efficacité à long terme de la conservation. Toute autre approche, et le rêve

néocolonial de certains conservationnistes en est un exemple, manque

particulièrement de réalisme. Combien d'aires protégées souffrent de conflits

relatifs à l'usage des ressources naturelles, ce qui compromet leur efficacité ? Et

quand bien même ces conflits seraient apaisés (de gré ou de force, par exemple en

déplaçant des populations), l'appel constant à la générosité des donateurs peut-il

faire office de politique de long terme ?

La conservation de la biodiversité passe par un accord avec les PED dont le rôle n'a

cessé de croître dans la définition des règles du jeu mondial. Il passe aussi par le

fait de reconnaître qu'au-delà des questions juridiques (règles nationales d'accès,

harmonisation des droits de propriété intellectuelle) et des inévitables conflits de

normes et de valeurs qu'elles suscitent, il convient de trouver les moyens de mieux

comprendre et de s'appuyer davantage sur le réseau d'acteurs et d'institutions dont

la mise en œuvre des solutions dépendra in fine. C'est la grande leçon apportée par

ces nouveaux acteurs évidents que sont les communautés autochtones et locales.

Mais c'est aussi celle dont sont potentiellement porteurs de nombreux acteurs, qui

restent pourtant encore complètement absents de ces débats sur l'accès et le

partage des avantages ou se contentent d'un rôle de lobbyiste. C'est à cette

condition que la communauté internationale préoccupée par la biodiversité

parviendra à concilier efficacité économique (investissement et innovation dans les

ressources biologiques) et légitimation sociale (conservation, préservation

d'identités culturelles, équité).

1

/

5

100%