Les marques grammaticales - sien-unsa

Les élèves de 2005 et la dictée (DANIÈLE MANESSE)

La partie qui suit va présenter la dictée Les Arbres et les résultats des élèves de 2005 comparés à ceux

des élèves de 1987. Elle le fera de deux points de vue.

– Dans une perspective quantitative, on répondra à la première question qu’on est en droit de se poser :

comment ont évolué ces résultats en à peu près vingt ans ?

– Suivra l’analyse des résultats des élèves du point de vue de la nature des erreurs qu’ils ont commises.

On verra ainsi que la baisse de résultats qui est intervenue entre les deux enquêtes tient essentiellement

à l’augmentation significative d’un type d’erreur.

Le texte de dictée sur lequel repose la comparaison du niveau des élèves entre 1987 et 2005 est un court

passage de Fénelon, de 83 mots, composé de quatre phrases.

Il est extrait du Traité de l’existence de Dieu, écrit par Fénelon entre 1701 et 1712, et publié pour la

première fois en 1713, sous le titre Démonstration de l’existence de Dieu, tirée de la connaissance de la

nature & proportionnée à la faible intelligence des plus simples… Nous ne revenons pas ici sur ce qui

avait guidé le choix qu’avait fait l’inspecteur Beuvain… Contentons-nous d’exposer les caractères de ce

petit texte pour comprendre comment les élèves de 2005, comme ceux de 1987, ont pu le recevoir.

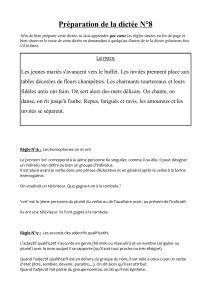

Le texte de la dictée

« Les arbres s’enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs

branches s’élèvent vers le ciel. Leurs racines les défendent contre les

vents et vont chercher, comme par de petits tuyaux souterrains, tous les

sucs destinés à la nourriture de leur tige. La tige elle-même se revêt

d’une dure écorce qui met le bois tendre à l’abri des injures de l’air. Les

branches distribuent en divers canaux la sève que les racines avaient

réunie dans le tronc. »

C’est un texte suffisamment bref pour être proposé à des élèves d’âges et de capacités à écrire très

divers. Les problèmes d’accord y sont nombreux et ils nous donneront l’occasion de réfléchir sur certains

grands types des difficultés de l’orthographe « grammaticale ». Les difficultés d’orthographe lexicale n’y

sont pas considérables. En référence à l’échelle Dubois-Buyse

1

, outil de référence commun à l’époque,

on pouvait dire :

« Sur les cinquante-deux mots recensés dans la dictée, trente-quatre appartiennent à des “échelons” de

difficulté inférieurs à 19, c’est-à-dire qu’ils sont normalement acquis à dix ans ; douze appartiennent à des

échelons compris entre 20 et 23, et sont en principe acquis à onze ans ; et quatre présentent des

difficultés présumées maîtrisées à douze ans. Deux seulement, abri et souterrains, ne sont du niveau que

des élèves de treize ans

2

. » Enfin, ce qu’on appelle à l’école les « mots outils », ceux qui charpentent un

texte à raison de 50 % de la totalité des mots, y sont représentés en nombre.

Comme en 1987, nous avons pu observer dans les classes, à l’exception peut-être de celles de CM2, que

« Le texte de la dictée a été généralement jugé facile par les élèves et par les maîtres, souvent rassurés,

un peu vite peut-être, après la première lecture. Mais l’épreuve a montré que, même dans un texte court,

des difficultés inattendues pouvaient s’élever en orthographe à propos de textes classiques dont le sens

exact échappe partiellement aux élèves. »

L’une des caractéristiques de la dictée Les Arbres est en effet sa langue très « classique ». Le propre de

la langue classique est qu’elle n’affirme pas ouvertement son étrangeté comme le fait, par exemple,

l’ancien français. Ainsi, tous les mots sont connus des élèves, plus ou moins, à une ou deux exceptions

près pour les plus jeunes. Mais le décalage de sens qu’ils présentent, qu’il soit important ou minime,

associé à des tours de syntaxe inhabituels, perturbe les processus de mise en place de l’orthographe.

De ce fait, le texte présente un certain nombre de difficultés sournoises, qui, pour n’être pas forcément

toutes des difficultés orthographiques, n’en gênent pas moins la perception du sens. Parmi ces difficultés,

on citera :

– « comme leurs branches… » (première phrase) : aucun problème particulier d’orthographe ; mais ce

type de propositions de comparaison est déroutant (quel sens donner à comme ?).

– « leur tige » : qu’est-ce qu’une tige d’arbre ? se demandera peut-être encore l’élève. Entre le tronc, la

branche, le rameau, il pourra hésiter. D’autant que l’usage a tranché depuis longtemps. On n’utilise plus le

mot tige pour désigner le tronc comme le faisait encore, en 1694, le Dictionnaire de l’Académie : « La

partie de l’arbre ou de la plante qui sort de la terre, & qui porte les branches et les feuilles. » Littré lui-

même, malgré son goût prononcé pour l’archaïsme, avait rendu compte de ce changement.

– « se revêt » : le verbe est rare et on en verra le témoignage dans la fuite massive vers un quasi-

homophone…

– « une dure écorce » : même incompréhension, en français, on dit une « écorce dure » et l’antéposition

de l’adjectif a posé un problème.

– « des injures de l’air » : curieuse acception du mot pour les élèves…

– « distribuer, réunir de la sève » : expressions pour le moins déconcertantes, ces deux verbes étant

habituellement employés avec des objets ou des personnes qu’on peut compter, ce qui n’est pas le cas

de la sève ! Même perplexité, chez les élèves, concernant les sujets : comment des branches pourraient-

elles « distribuer », et les racines « réunir » quoi que ce soit ?

– « en divers canaux » : double difficulté. Canal est technique ou désuet dans ce sens. Quant à divers, il

est ici impropre et ne peut que troubler les élèves, ceux du moins qui maîtrisent le mot : il signifie «

plusieurs, pris sur un ensemble plus large », et l’on voit mal pourquoi les branches ne diffuseraient pas la

sève sur tous les canaux.

Enfin l’obstacle que présentait l’accord du participe passé réunie, par exemple, était ainsi commenté en

1989 : « Les difficultés du sens sont, dans cette phrase, telles que même un élève bien entraîné à l’accord

“avec le complément d’objet direct s’il est placé avant” peut échouer à trouver la forme correcte, tout

simplement parce que le sens ne lui permet pas d’identifier d’une manière plausible le sujet et le complé-

ment d’objet. »

Et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les jeunes Français de 1873 n’étaient pas plus familiers avec

la langue écrite de 1710 que ne l’étaient ceux de 1987 ! La chronologie, ici, ne fait pas grand-chose à

l’affaire. Les grandes mutations de la langue, entre le français classique et le français moderne, ont déjà

eu lieu à l’époque de Beuvain, et tout porte à croire que l’étrangeté de la langue classique est ressentie

de la même façon par les élèves au cours des trois enquêtes : celle de Beuvain, celle de 1987, celle de

2005 enfin. On verra en effet dans la troisième partie que les mots de la dictée peu réussis, voire

incompris dans le texte Les Arbres, l’ont été dans les trois enquêtes.

62

Les difficultés orthographiques : des fautes d’inégale importance

(DANIÈLE COGIS, DANIÈLE MANESSE, CHRISTINE TALLET, MICHÈLE DORGANS)

Il en va de la maîtrise de l’orthographe comme de la maîtrise du langage, ou plus généralement de bien

des fonctions humaines : une fois acquises, leur évidence masque les processus complexes qui les sous-

tendent : « D’une manière générale, les adultes alphabétisés, et à plus forte raison l’expert, n’ont pas

vraiment conscience des opérations mentales qui sous-tendent la compétence orthographique . » Ce long

chapitre est donc un parcours, nécessairement un peu technique, mais que nous avons souhaité le plus

explicite possible, des caractéristiques de divers domaines orthographiques que notre classification

qualitative des erreurs nous permet de traiter séparément.

96

Comme les résultats de la deuxième partie l’ont montré, l’orthographe grammaticale est la zone à haut

risque. Que ce soit l’accord entre le verbe et le sujet ou au sein du groupe nominal, la conjugaison,

l’infinitif en er ou le pluriel de certains noms, sans oublier le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir,

la dictée Les Arbres propose quelques solides problèmes grammaticaux à résoudre, dont manifestement

les élèves de 2005 ne se sortent pas bien.

Rappelons les chiffres : en 2005, les élèves totalisent plus de 19 000 fautes de type grammatical (types 4,

5, 6) contre moins de 8 500 en 1987, alors qu’ils sont moins nombreux de 10 % environ. Mais dire que le

nombre de fautes d’orthographe grammaticale a plus que doublé en vingt ans est un constat général. Que

recouvre ce résultat ? Est-ce à dire, en effet, que les élèves ne savent plus rien aujourd’hui et qu’ils

n’apprennent plus ? Quelles formes, quelles marques, quels accords, qui font la spécificité de notre

orthographe, ignorent-ils ? Que ne connaissent-ils plus que connaissaient leurs prédécesseurs ?

Bref, où en sont vraiment les élèves en ce début de XXIème siècle ?

À ces questions, nous allons nous efforcer d’apporter des éléments de réponse. Après un bref rappel de

la dimension grammaticale de notre orthographe, nous proposerons une étude quantitative et qualitative

des résultats de 2005, d’abord en les comparant à ceux d’il y a près de vingt ans, puis en examinant de

près les mots de la dictée tels que les élèves d’aujourd’hui les écrivent, et, enfin, en observant l’évolution

d’une classe à l’autre.

97

L’orthographe grammaticale : une difficulté majeure

1. - Un système complexe

Les catégories grammaticales

En français, déterminants, noms, adjectifs et verbes sont des mots « variables », c’est-à-dire qu’ils sont

dotés de deux ou plusieurs formes. Les formes sont elles-mêmes déterminées par les catégories

morphologiques de genre, de nombre, de mode, de temps, de personne. Tous les mots ne sont pas

affectés par les mêmes catégories : seuls les verbes varient selon le mode et le temps ; seuls les adjectifs

(et certains noms) peuvent avoir quatre formes, en combinant genre et nombre ; les noms ont un seul

genre (sauf quelques-uns comme photographe), mais la plupart ont les deux nombres. Évidemment, dans

un énoncé donné, une seule forme est sélectionnée. En fonction de ce que l’on veut signifier, on parlera

donc d’un arbre ou des arbres, de la racine ou des racines. On voit ici que le nombre du nom se

différencie du genre, puisqu’il dépend du choix du locuteur, alors que le genre est inhérent au nom et qu’il

ne relève pas d’une décision (un arbre/une tige). L’adjectif, lui, prend la forme que les catégories du nom

auquel il se rapporte lui imposent (une dure écorce) ; il en va de même pour le nombre du verbe qui

dépend du nombre du sujet qui le commande. Il y a donc une relation étroite entre la forme que prend un

mot dans un énoncé et les relations syntaxiques qu’il entretient avec d’autres mots. Un mot est d’ailleurs

quelque chose d’assez abstrait, puisque, quand il figure dans un énoncé, il est nécessairement affecté

d’une valeur grammaticale. Le mot pur, cela n’existe pas, même si l’usage du dictionnaire nous a habitués

à assimiler une des formes du mot au mot lui-même : c’est sous sa forme au singulier que l’on parle d’un

nom, au masculin singulier d’un adjectif, et avec le mode infinitif d’un verbe. Tout cela n’est pas propre à

l’écrit, mais c’est l’apprentissage de l’écrit qui amène à appréhender plus clairement ce rapport

mot/formes.

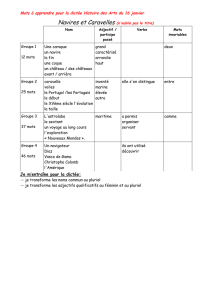

Sur les 83 mots de la dictée, 64 peuvent être considérés comme variables. Parmi ceux-ci, 37

appartiennent à la classe des noms, verbes, adjectifs : 98

– 11 noms au singulier et 11 noms au pluriel (dont 2 en aux) ;

– 4 adjectifs, soit 2 au masculin, 1 au féminin et 1 adjectif épicène (qui présente la même forme au

masculin et au féminin), ou encore 2 au singulier et 2 au pluriel ;

– 2 verbes à la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif, 5 à la troisième personne

du pluriel du présent de l’indicatif et 1 à la troisième personne du pluriel du plus-que-parfait ;

– 2 participes passés, l’un employé comme adjectif, au masculin pluriel ; l’autre comme constituant

d’un temps composé, au féminin singulier, car il s’accorde avec un complément d’objet direct

placé avant l’auxiliaire avoir ;

– 1 infinitif.

Les déterminants seront traités dans la troisième partie avec les « mots outils ».

À l’écrit, un mot apparaît sous la forme d’une suite de lettres qui lui est propre et qui, à l’exception de

certains homophones, le différencie des autres. Mais les mots variables ont en commun certaines lettres,

celles qui indiquent les catégories de genre, de nombre ou celles qui concernent plus spécifiquement le

verbe. Ainsi, tous les noms au pluriel prennent un s, parfois un x (sauf, bien sûr, s’ils se terminent déjà par

s, x ou z) ; tous les adjectifs au féminin se terminent par un e ; tous les verbes à l’imparfait comportent ait

à la troisième personne du singulier. C’est cette partie de l’orthographe que l’on appelle grammaticale, par

opposition à lexicale, et qui sera traitée dans la prochaine partie.

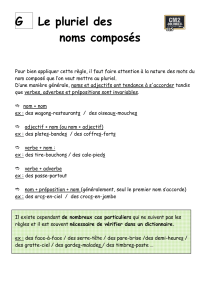

Les marques grammaticales

Les lettres, dans un système d’écriture alphabétique, servent d’abord à noter des phonèmes. Or ce sont

les mêmes lettres qui sont utilisées comme marques grammaticales : elles changent simplement de

statut. Il faut donc jongler entre des lettres dont le rôle est de transcrire des sons et les mêmes lettres qui

notent des valeurs grammaticales. La variation morphologique qui se pratique tout naturellement à l’oral

quand on parle avec quelqu’un exige à l’écrit une attention extrême.

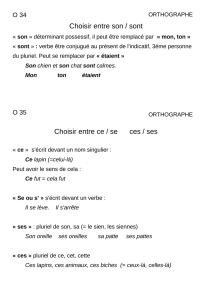

Par exemple, s a tantôt la valeur d’un /s/ ou d’un /z/, tantôt la valeur d’un pluriel ou d’une deuxième

personne verbale, mais il est alors « muet », sauf quand il reprend du service dans la « liaison » ; la suite

de lettres er transcrit l’enchaînement phonique /åÇÅ/ ou sert de marque à l’infinitif des verbes du premier

groupe qui correspond alors au phonème /e/ comme dans chercher qui réussit l’exploit de réunir les deux

fonctions ; ai note un /å/ comme dans air, ou un imparfait comme dans avaient. Quant au t, tout « muet »

qu’il soit en position finale de petits, vents, revêt, met, avaient, il ne remplit pas la même fonction : marque

de famille lexicale pour petits et vents (petite, éventé) ; marque de famille encore pour revêt et met

(vêtement, émetteur), mais qui est en quelque sorte absorbée par la marque de troisième personne de

toute la conjugaison verbale (cas d’espèces mis à part), seule pour marquer le singulier ou en

combinaison avec la lettre n pour marquer le pluriel comme dans avaient (avai-t/avai-e-nt).

Les principales marques utilisent un petit nombre de lettres : e, s, t, nt, x, er, ai, é. Seules, certaines sont

en relation avec la « chaîne orale » et transcrivent un élément phonique.

Reprenons avaient : 3 phonèmes, mais 7 lettres dont les 5 dernières jouent un rôle grammatical dans une

succession réglée, marque de temps, marque de nombre, marque de personne. Un changement de lettre

finale et c’est une partie du sens qui se modifie (avait/avais) !

Grande différence avec d’autres langues, on le sait, qui ont des marques morphosyntaxiques limitées

comme l’anglais (adjectif invariable, par exemple), ou des marques correspondant à des variations

phoniques comme l’italien (amico/amica vs ami/amie). La forme orale de chercher, par exemple,

correspond à dix formes graphiques différentes (sans tenir compte des différences de prononciation

possibles) : chercher, cherchez, cherché, cherchés, cherchée, cherchées, cherchai, cherchais, cherchait,

cherchaient.

Les stratégies à l’œuvre en orthographe

Les mots de la dictée comportent des marques diverses (petits, tuyaux, dure, distribuent) ou sont

susceptibles d’en comporter dans un autre contexte (écorce, tige, tendre, met). Parmi les erreurs, on

trouve l’absence de marque quand il en faut une (*les vent au lieu de vents), la présence d’une marque

quand il n’en faut pas (*la nourritures), la marque d’une catégorie appliquée à une autre (*destinaient au

lieu de destinés ; *branchent au lieu de branches ; *vons au lieu de vont). Mais si on y regarde de plus

près, on constate que branchent et branches sont deux formes qui indiquent le pluriel, tout comme

destinaient et destinés ; que vent se termine par nt qui, sur d’autres mots, est une marque de pluriel ; que

bois, précédé de l’article singulier le, prend un s. Par ailleurs, un adjectif comme dur prend un e au

féminin, mais tendre ne perd jamais le sien quand bien même il se rapporte à un nom masculin. Ainsi le

groupe le bois tendre aurait de quoi dérouter au regard des règles que la mémoire retient de l’école : on

met un s au pluriel, un e au féminin !

Toutes les marques ne requièrent pas le même travail cognitif, la même dépense d’attention. Elles ne

« pèsent» donc pas d’un poids égal et les erreurs diffèrent selon les cas : là où l’omission est possible

quand une marque ne s’entend pas, cette omission est impossible quand elle s’entend. Par exemple, si

17 % des élèves peuvent écrire destiné sans s, ils sont obligés de transcrire le phonème/e/qui constitue la

marque du participe passé, quitte à l’écrire avec un ai erroné, ce qu’ils sont 5 % à faire. Leur choix

d’ailleurs peut se porter sur é, non pas parce qu’ils ont analysé le mot comme un participe passé, mais

tout simplement parce que é est le graphème le plus fréquent pour noter le phonème /e/.

On est en droit de penser que le ciel, la sève, la terre, sont grammaticalement plus faciles à écrire que les

racines ou des injures, puisqu’il n’y a rien à faire d’autre que d’écrire la partie fixe du mot ; de même ces

derniers sont plus faciles à écrire que leurs branches ou leurs racines, puisque l’homophonie entre leur et

leurs ne permet pas de trancher aussi aisément qu’avec le, la ou les, dont le nombre ne laisse planer

aucun doute. On ne peut donc faire l’impasse sur la réflexion pour déterminer s’il faut apposer une

marque ou non, tantôt en se servant du verbe qui suit (défendent/défend), tantôt en se servant du sens en

l’absence d’indicateur phonique, notamment quand le verbe comporte des formes homophones (élèvent/

élève/élèves).

D’autres cas sont plus ardus encore. En l’absence de différence phonique entre leur tige et leurs tiges,

comment choisir ? C’est la phrase suivante qui détient la clé : en effet, l’enchaînement avec la suite du

texte se fait par la reprise du mot tige, sous la forme du singulier La tige elle-même. Il faut alors avoir

maintenu en mémoire la question portant sur leur tige et revenir en arrière pour finalement décider de

s’abstenir de toute marque (comme en 1987, le pluriel n’a cependant pas été décompté dans les erreurs,

en raison du changement de sens de ce mot).

Ajoutons que, dans une dictée, quand les mots ne sont pas connus ou le sont mal, les renseignements

qui permettraient de trancher ne sont pas toujours objectivement disponibles. C’est en partie le cas de

destinés : comprendre qu’il faut une marque de pluriel se déduit aisément de la présence du déterminant

les devant sucs, mot que l’on peut parvenir à écrire « juste » sans le connaître ; mais, pour savoir si suc

était un nom masculin ou féminin, puisqu’un pluriel fait disparaître l’opposition de genre, il fallait être

attentif à la présence de tous vs toutes devant les. Si on ne connaît pas le mot, et en l’absence de signal

clair constitué par le déterminant, on a donc une chance sur deux de se tromper. On trouve ainsi 7 % des

élèves qui ont fait de suc un féminin en accordant destiné au féminin (avec ou sans marque de pluriel)

sans tenir compte de tous.

2. - Un apprentissage long et difficile

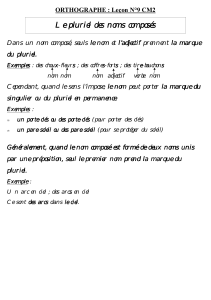

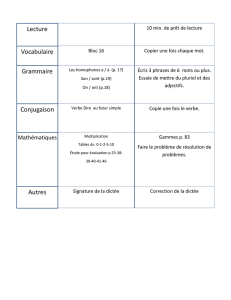

L’orthographe grammaticale est enseignée à l’école dès le cycle 2, c’est-à-dire le CP ou le CE1. Le pluriel

des noms et des verbes, l’accord en genre et en nombre des adjectifs, l’accord sujet-verbe, l’accord du

participe passé, tout figure dans les programmes, les plus récents comme les précédents, de l’école au

collège.

On le constate : très peu d’éléments nouveaux font leur apparition au fil des années ; aucun ne disparaît.

C’est bien parce que l’institution est consciente que les objectifs fixés ne sont pas atteints qu’ils sont

réinscrits à peu près dans les mêmes termes au niveau suivant. Mais ce maintien des mêmes notions

provoque le découragement des enseignants d’avoir toujours tout à reprendre : ceux-ci s’attendent en

effet à ce que les « compétences devant être acquises » le soient ; ils doivent pourtant se rendre à

l’évidence : elles ne le sont pas. La nécessité, pour qu’un savoir s’enracine, de reprises et de répétitions

sous d’autres formes, notamment sous des formes de plus en plus complexes, mériterait d’être rappelée

et davantage explicitée.

103

Toutefois, le participe passé n’est pas vraiment envisagé avant le cycle 3.

Les exemples tirés de la dictée montrent que, si dans bien des cas des automatismes peuvent jouer, le

calcul mental auquel il faut se livrer pour orthographier correctement est souvent complexe. Croire que le

pluriel, parce que les élèves commencent à en appréhender certains aspects dès leur plus jeune âge, est

une notion toujours simple est une erreur. Et le pluriel n’est que l’une des catégories grammaticales à

manier dans un énoncé. Or toutes recèlent des difficultés. Les connaissances nécessaires en français

pour écrire sans faute couvrent en réalité une large partie de la grammaire. Et l’absence de ces

connaissances est à l’origine de nombreuses erreurs comme l’absence de réflexion ou de vigilance.

Programmes des différents niveaux

• Compétences devant être acquises en fin de cycle 2 :

– en situation d’écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le

groupe nominal régulier (déterminant, nom, adjectif) ;

– en situation d’écriture spontanée ou sous dictée, marquer l’accord en nombre du verbe et du sujet dans

toutes les phrases où l’ordre syntaxique régulier est respecté.

• Compétences devant être acquises en fin de cycle 3 :

– marquer l’accord sujet/verbe (situations régulières) ;

– repérer et réaliser les chaînes d’accords dans le groupe nominal.

• Programmes de 6ème :

– accords dans la proposition : sujet-verbe, sujet-attribut ;

– accords dans le groupe nominal.

• Programmes de 5ème et 4ème :

– marques du genre et du nombre ;

– accords dans la phrase et dans le texte ;

– marques de l’énonciation (je suis venu/je suis venue).

• Programmes de 3ème :

– accords dans le groupe nominal, dans la phrase verbale et dans le texte ;

– marques de l’énonciation (ex. : je suis venu/je suis venue).

104

Il faut savoir en effet déterminer à tout moment si on est dans le «système nominal» ou dans le «système

verbal», sans oublier que l’adjectif fonctionne comme le nom, tout comme le participe passé dans certains

cas, mais pas dans tous ; il faut savoir identifier l’appartenance d’un mot à une classe grammaticale à

coup sûr ; il faut, pour chaque catégorie, connaître les lettres qui sont des marques grammaticales, avoir

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%