Langage Usage - Chiara Pastorini

numéro 33

Les philosophes

Le Tractatus développe une conception du langage fondée sur

la correspondance entre les propositions et les faits du monde.

Une proposition est vraie si elle est l’« image de la réalité »

(Tractatus, 4.021), autrement dit si l’état de choses qu’elle

représente existe. Et inversement : par exemple, « la mer est

rouge » est une proposition fausse parce qu’aucun fait

ne lui correspond. Avec le passage du Tractatus à ses écrits

postérieurs, Wittgenstein abandonne cette vision

d’un langage figuratif, qui est également idéal et unique ;

il revient au langage de tous les jours et élabore

une philosophie « plurielle » de celui-ci. Le langage apparaît

dès lors comme un ensemble hétérogène de « jeux

de langage », expression qui renvoie à des activités diverses

comme « donner des ordres », « résoudre des énigmes »,

« faire une plaisanterie », etc. (Recherches philosophiques,

§ 23). Ces jeux, qui restent ouverts, sont liés entre eux

par des analogies et des différences ; ils présentent un « air

de famille » et non une unité d’essence. Ainsi, le langage

n’est pas quelque chose de figé et d’immuable, qui pourrait

être analysé dans ses composantes une fois pour toutes.

De nouveaux jeux de langage surgissent sans arrêt,

et d’autres tombent dans l’oubli, de la même façon que,

dans une ville, des maisons anciennes se mêlent

à des constructions nouvelles. Enfin, pour Wittgenstein,

les jeux de langage s’entrelacent à des pratiques

extralinguistiques (gestes, comportements, etc.). Le fait

de parler est indissociable d’une « forme de vie », notion qui

peut être considérée comme synonyme d’activité, au sens

où les êtres humains communiquent en tant qu’acteurs dans

des contextes définis par des usages et des habitudes. Ce n’est

que dans une manière d’agir déterminée, à l’intérieur d’une

même forme de vie, que le sujet d’une communauté apprend

un langage, lui donne un sens et interagit avec autrui.

On distingue d’habitude un « premier » et un « deuxième »

Wittgenstein : l’auteur du Tractatus logico-philosophicus

d’une part, et celui des écrits postérieurs aux années

1931-1932, dont les Recherches philosophiques (cf. cahier

central) représentent l’œuvre principale, d’autre

part. Cependant, Wittgenstein a toujours conservé une manière

propre de faire de la philosophie, qui présente trois traits

saillants. Premièrement, la philosophie a, pour Wittgenstein,

un but d’éclaircissement conceptuel. Si dans le Tractatus elle vise

à la « clarification logique des pensées » (Tractatus, proposition 4.112),

dans les Recherches philosophiques elle devient « un combat contre

l’ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre

langage » (§ 109). La philosophie assume donc pour Wittgenstein

une fonction thérapeutique, au sens où elle nous guérit des erreurs

et des confusions qui peuvent surgir dans l’esprit ou dans l’usage

des propositions du langage. Deuxièmement, Wittgenstein conçoit

la philosophie comme une activité, et non comme une science

ou une discipline abstraite. Philosopher ne consiste pas à construire

des théories ou à énoncer des thèses ; au contraire, c’est se livrer

à une pratique antispéculative qui s’exerce au cœur même des

formes de communication humaine. Troisièmement, la philosophie

a pour Wittgenstein une vocation descriptive, et s’oppose en cela

à l’exigence explicative qui caractérise les sciences. Le philosophe

organise ses pensées non comme une succession d’arguments

et de démonstrations, mais plutôt comme des suites d’observations,

dont l’ordre guide le lecteur à travers des points de vue différents

qui font voir comment les choses sont. Dans le cas du Tractatus,

l’image la plus efficace pour décrire l’œuvre est celle de l’échelle :

les propositions sont comme les marches d’une échelle par

lesquelles on rejoint le point de vue optimal qui nous permet

de saisir ce qui auparavant était caché. Une fois arrivés au sommet

de la structure, nous sommes en mesure de penser et d’agir

sans retomber dans les équivoques de la tradition philosophique.

L’échelle (la philosophie du Tractatus) ne sert alors plus à rien,

et il faut s’en débarrasser sans regret !

Par Chiara Pastorini

La notion de « jeu de langage » est intrinsèquement liée

à l’idée selon laquelle le sens d’un terme dépend

de son usage concret. Au § 43 des Recherches philosophiques,

Wittgenstein explique que la signification d’un mot n’est rien

d’autre que son emploi dans le langage. Il donne l’exemple

suivant : « Si quelqu’un dit : “Moise n’a pas existé”, cela peut

signifier différentes choses. Notamment : Les Israélites

n’avaient pas qu’un seul guide quand ils ont quitté l’Égypte

– ou : Leur guide ne se nommait pas Moise – ou : Personne n’a

existé qui ait accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse

– ou : Etc., etc. » (§ 79). Le sens du mot « Moïse » tient donc

à l’usage qui en est fait dans nos jeux de langage, et il sera

différent selon qu’il est employé dans un récit, dans

un document historique, ou en tant que prénom d’un ami.

Contre toutes les théories linguistiques pour lesquelles

la signification consiste en l’association d’une image

(objective ou mentale) avec un signe, le concept de jeu

de langage ouvre plutôt sur une dimension pragmatique

et renvoie aux règles d’application qui gouvernent

les emplois des expressions. Métaphoriquement, le langage

se transforme alors en une « boîte à outils » (Recherches

philosophiques, § 11), ou en un « tableau de bord

d’une locomotive » (§ 12), où les « manettes » (comprendre :

les mots) ont une fonction spécifique.

numéro 33

Les philosophes

Wittgenstein prend souvent l’exemple de l’expression « J’ai mal

aux dents » et considère que celle-ci ne désigne pas une

expérience privée. De manière générale, selon lui, il n’existe pas

une intériorité cachée, un monde intime d’idées et de

sensations ; celles-ci ne sont pas des états ou des objets mentaux

que le sujet de l’expérience posséderait et connaîtrait grâce à

« l’œil de l’esprit ». Contre toute approche fondée sur le modèle

de l’introspection, Wittgenstein adopte un point de vue

grammatical, selon lequel « J’ai mal aux dents » – au même titre

qu’« Au secours ! », par exemple – n’est qu’un appel à l’aide,

une expression de douleur qui se substitue au cri primitif. Ainsi,

les énoncés construits à la première personne sont des actes

expressifs, qui ne reposent pas sur une quelconque observation

intérieure. Ces énoncés diffèrent des propositions à la troisième

personne du singulier (« Il a mal aux dents »), lesquelles

peuvent être validées objectivement (l’homme en question

se tord de douleur) et apparaissent comme des assertions

communicatives. La critique de l’intériorité n’a pas

pour but de fournir une théorie psychologique, mais de dissiper

une illusion majeure de la philosophie, celle du sujet

métaphysique de type cartésien, clos sur lui-même

et parfaitement conscient de ses affections et de ses actes

réflexifs. Wittgenstein substitue donc à l’ego un être incarné

faisant partie d’une communauté linguistique, d’un « nous ».

Autre terme clé de la deuxième philosophie

de Wittgenstein, les règles constituent

l’instrument par lequel les êtres humains

s’entendent dans les formes de vie

ordinaire. Au sein des jeux de langage,

les hommes suivent en fait des règles

de grammaire, qui, sans prédéterminer

d’une façon normative leur comportement,

fournissent toutefois les critères d’un agir

correct. Ici, « correct » signifie conforme

à une habitude partagée ; c’est à travers

un processus d’actions et de réactions

à l’intérieur d’une communauté linguistique

que l’apprentissage d’une certaine règle

a lieu. Nous apprenons des règles dans

des cadres très différents, selon que nous

faisons des mathématiques, que nous

voulons avoir accès à une langue étrangère

ou organiser notre cérémonie de mariage…

Les règles sont donc à la fois nécessaires

et conventionnelles, et elles sont par nature

publiques. Il est impossible de créer

et de suivre une règle à titre privé, car,

pour être établie et avoir une valeur, celle-

ci doit pouvoir être évaluée et adoptée

par les autres. Dans le même registre,

un langage privé, c’est-à-dire un langage

qui nécessairement n’est parlé et compris

que par une seule personne, est un

non-sens – parce que tout langage suppose

des critères d’application communs.

Les réflexions de Wittgenstein sur

les règles apportent ainsi un puissant

argument contre le solipsisme.

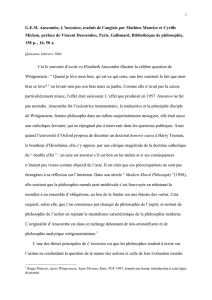

Dans les tests psychologiques, une illusion d’optique est fréquemment utilisée.

Il s’agit d’un dessin ambigu, silhouette que l’on peut voir tantôt comme un lapin

et tantôt comme un canard, selon que l’on considère son extrémité comme

des oreilles ou un bec (cf. illustration ci-contre). Pour Wittgenstein, l’hésitation

ressentie devant ce dessin, le fait que l’on puisse y voir un canard ou un lapin,

montre que cette expérience ne relève pas seulement de la perception, d’un voir-

simple : elle se situe à mi-chemin entre la vision et la pensée et requiert la notion

d’un « voir-comme ». Or, si l’étude du voir-simple est un problème physiologique

revenant aux sciences expérimentales, celle du voir-comme est un problème

conceptuel, qui concerne à ce titre la philosophie. Wittgenstein explicite

ce deuxième emploi du mot « voir » en faisant référence à la ressemblance

entre deux visages. Au lieu d’affirmer « Je vois quelque chose », je dis dans

ce cas : « Je vois que ces deux visages se ressemblent », ou bien « Je vois

une ressemblance entre ces deux visages ». Ce dernier usage du mot « voir »

relève d’un certain type d’expérience, la « remarque d’un aspect », et nous

conduit à modifier notre vision d’un objet, tandis que celui-ci ne change pas.

Seul livre édité de son vivant,

le

(traduction

de Gilles-Gaston Granger, « Tel » Gallimard,

2001) est une œuvre fascinante, traité de

logique qui débouche sur des considérations

sur l’éthique. Dans ses écrits du début des

années trente, notamment

(trad. de Marc Goldberg et Jérôme

Sackur, « Tel » Gallimard, 1996), Wittgenstein

critique l’illusion du sujet métaphysique et pose

les bases de sa seconde philosophie. Le sommet

en est les

(trad.

Françoise Dastur

et alii,

Gallimard, 2004,

cf. cahier central

), qui développe son approche

pragmatique du langage et ses réexions sur

les concepts psychologiques. Rédigé à la toute

n de sa vie,

(trad. de Danièle

Moyal-Sharrock, « NRF » Gallimard, 2006)

expose en particulier la différence entre le

savoir et la croyance. Mentionnons également

la très accessible

,

que l’on trouvera dans le volume

(trad.

de Jacques Fauve, « Folio Essais » Gallimard,

1992). Pour avoir accès à l’intimité de

Wittgenstein, les

(trad. de Jean-Pierre Cometti, PUF,

1999) sont des témoignages précieux. Enn,

les

(trad. de Gérard Granel,

« GF » Flammarion, 2002) sont une compilation

d’aphorismes saisissants sur des sujets divers,

de l’art à la science en passant par la religion.

Pour s’initier, le lecteur pourra se reporter

notamment à

de Joachim Schulte (trad. de Marianne

Charrière et Jean-Pierre Cometti, Éditions

de l’Éclat, 1992) ou à

de P. M. S.

Hacker (trad. de Jean-Luc Fidel, Seuil, 2000).

de Mathieu

Marion (PUF, 2004) et

, édité par Sandra Laugier

et Christiane Chauviré (Vrin, 2006), permettent

de découvrir les deux œuvres majeures

du philosophe. Pour approfondir, outre le très

complet

de

Hans-Johann Glock (trad. d’Hélène Roudier

de Lara et Philippe de Lara, Gallimard, 2003),

les travaux de Jacques Bouveresse sont

incontournables – voir en particulier

(Minuit,

1976). Parmi les publications récentes,

signalons

de Christiane

Chauviré (PUF, 2009), qui aborde la question

de la subjectivité chez Wittgenstein,

et le numéro de la revue

sur le thème

« Wittgenstein politique » (n° 38, PUF, 2009).

Dans une lettre à l’éditeur Ludwig

von Ficker, Wittgenstein écrit à propos

du Tractatus : « Mon livre consiste

en deux parties : celle ici présentée,

plus ce que je n’ai pas écrit. Et c’est

précisément cette seconde partie qui est

la partie importante. Mon livre trace

pour ainsi dire de l’intérieur les limites

de la sphère de l’éthique, et je suis

convaincu que c’est la SEULE façon

rigoureuse de tracer ces limites.

En bref, je crois que là où tant d’autres

aujourd’hui pérorent, je me suis arrangé

pour tout mettre bien à sa place

en me taisant là-dessus. » Sur l’éthique,

Wittgenstein garde le silence, et pour

cause : pour lui, elle représente ce dont

nous ne pouvons pas parler. C’est

le domaine de l’indicible, de l’insensé,

entièrement distinct du domaine

de la science, où, là, les propositions

ont un sens. L’éthique concerne

la valeur de l’existence, et plus

largement les « problèmes de

la vie ». Or, pour Wittgenstein,

les interrogations fondamentales ne

peuvent être exprimées, et de surcroît

résolues, dans et par le langage ;

même s’il existe chez l’homme

une tendance ancrée à vouloir mettre

des mots sur ses angoisses, à « s’élancer

contre les frontières du langage »

(Conférence sur l’éthique), l’éthique

demeure hors d’atteinte. Cet accent

mystique sur l’ineffable se retrouve

chez Wittgenstein dans ses

considérations sur l’esthétique

et la religion. Nous pouvons lire

en particulier dans le Tractatus

qu’« éthique et esthétique ne font

qu’un » (6.421). L’art se présente donc

également comme une tentative

de dire l’indicible. Plus précisément,

dans l’expérience esthétique,

la subjectivité du spectateur trouve

un point d’accord avec le monde,

qu’elle appréhende comme une totalité.

Dans ses leçons sur l’esthétique données

à Cambridge en 1938, Wittgenstein

compare le jugement esthétique à

une expression du visage ou à un geste.

Ce sont des choses qui ne s’expliquent

pas, mais se ressentent : dire qu’une

pièce de Schubert est mélancolique,

ce n’est pas énoncer une proposition

fondée, cela reviendrait plutôt

à dessiner un visage, à faire un

mouvement de la main ou à danser

1

/

2

100%