la renaissance

65

L

LA

A

R

RE

EN

NA

AI

IS

SS

SA

AN

NC

CE

E

Ce nom est donné au vaste mouvement culturel qui, au XVe

et pendant une partie du XVIe siècle, abandonne explicitement

les valeurs médiévales, liées à la féodalité, et a, parmi

d’autres caractéristiques, celle de faire renaître les valeurs

de l’Antiquité dans la civilisation européenne. C’est un essor

intellectuel provoqué en Italie, puis dans toute l’Europe par

le retour aux idées et à l’art antiques gréco-latins, par le

retour aux canons esthétiques et aux thèmes gréco-latins, à la

perspective en peinture. Cette nouvelle esthétique succède à

l’esthétique médiévale. Le centre d’où elle part, c’est la

Toscane, surtout la ville de Florence.

La Renaissance est facilitée avant tout par la découverte

de l’imprimerie

20

qui fait connaître les œuvres des grandes

figures de l’Antiquité, et par l’invention de la gravure qui

contribue à vulgariser les œuvres d’art.

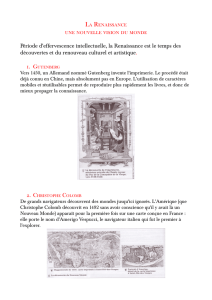

En Italie, la Renaissance a pour protecteurs les papes

Jules II et Léon X. C’est l’époque de l’Arioste, Machiavel, le

Tasse, Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico, Léonard de

Vinci, Michel-Ange, Bramante et tant d’autres. La Renaissance

est ici le produit d’un essor économique, durant plusieurs

siècles, des grandes cités marchandes et de Florence en

particulier. C’est dans cette ville qu’aux XIVe et XVe siècles

les grandes familles bourgeoises comme les Médicis, les

Strozzi ou les Pitti rivalisent dans les domaines de

l’architecture et du mécénat, suscitant ainsi un mouvement

plus général.

20

« Merveilleuse chose que l’écriture et merveilleuse chose que l’imprimerie qui divulgue les

mots, les réunit en brochures, en livres. Rien d’étonnant que Beda, lors de l’affaire des

Placards, ait obtenu du roi l’interdiction définitive d’imprimer des livres. L’imprimerie

était un instrument civil contre le pouvoir religieux. La Sorbonne l’avait bien compris.

C’était un instrument de divulgation des langues populaires contre le latin, un moyen de

répandre le savoir détenu par les couvents et les universités. L’interdiction avait été levée

grâce au crédit des Du Bellay auprès de François, premier du nom. Et les livres s’étaient

répandus comme une grande marée. Grâce surtout aux imprimeurs de Lyon » ( Michel Ragon : Le

roman de Rabelais, 1993, p. 186).

66

La Renaissance provient du mécénat des puissants qui

consacrent une partie importante de leur richesse à embellir

leur cadre de vie et à acquérir des signes de différenciation

sociale. En Italie comme en France, la Renaissance transforme

radicalement la place de l’art et de l’artiste au sein de la

société : les talents se mettent au service de personnes

privées, l’art est « privatisé ». Cette « privatisation »

s’oppose à la forme collective de la production et de la

consommation artistiques des temps féodaux. Cette forme

collective s’était exprimée principalement dans la

construction des cathédrales et dans la création des vitraux

qui étaient accessibles à l’ensemble de la population. À

l’époque de la Renaissance, les riches palais à Florence et

ailleurs présentent des façades extérieures austères et sont

fermés au public. Les sculptures et les peintures qu’ils

abritent sont réservées uniquement à ceux qui habitent ou qui

fréquentent ces demeures.

En France, la Renaissance apparaît beaucoup plus tard

qu’en Italie. D’après les spécialistes, son début coincide

avec les premières guerres d’Italie vers la fin du XVe siècle

qui mettent au contact la France et l’Italie. En Italie, les

seigneurs français apprennent à goûter la « dolce vita » (la

douceur de vivre) et, de retour en France, ils essaient de

reconstituer autour d’eux un cadre luxueux et raffiné. Ainsi,

la Renaissance française s’explique-t-elle par le désir de

luxe et le mécénat des rois et des grands financiers.

L’Italie, qui a fourni à la France deux reines devenues

régentes, Catherine et Marie de Médicis, plusieurs ministres

et une importante colonie d’immigrés (artistes, marchands,

banquiers, hommes de guerre et autres aventuriers) exerce sur

les Français du XVIe siècle une véritable fascination.

Le contact prolongé avec une civilisation supérieure sur

le plan technique, intellectuel et artistique a favorisé la

67

diffusion en France des idéaux de l’humanisme et de la

Renaissance.

Pendant la première moitié du XVIe siècle, la Renaissance

des arts et des lettres en France se fait sous le signe de

François Ier. Ce jeune homme cultivé et amateur d’art joue pour

la Renaissance française le rôle de Léon X pour l’Italie, le

rôle que jouera Louis XIV pour le classicisme. Favorable à

l’esprit nouveau, le roi se fait protecteur des savants, des

écrivains et des artistes ce qui lui apporte le titre de Père

des Lettres. Dans ce rôle, il est secondé par sa sœur

Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre. Cette dernière est

l’auteure d’un recueil de nouvelles écrites à la manières de

l’Italien Boccace, intitulé l’Heptaméron.

En 1530, François Ier fonde le Collège des lecteurs

royaux, l’actuel Collège de France. A l’époque, il s’agit d’un

groupe de professeurs payés directement par le roi et protégés

par le souverain, ce qui leur permet d’échapper à la tutelle

de la Sorbonne. Ils sont chargés d’enseigner des disciplines

que l’université de Paris ignorait. D’abord, on enseigne le

grec et l’hébreux, ensuite le droit français, le latin, les

mathématiques et la médecine. Notons que la Sorbonne

bannissait des études le grec qu’elle considérait comme langue

païenne. En créant cette institution, le roi contribue

implicitement à la propagation des idées de l’humanisme et de

la réforme.

Roi-mécène, François Ier attire en France les artistes

italiens les plus illustres : Léonard de Vinci qui meurt à

Cloux

21

près d’Amboise en 1519, Benvenuto Cellini, Rosso

Fiorentino, le Primatice

22

. Avec leurs œuvres, la cour de

France gagne en faste et en prestige, et bientôt l’art

français produit à son tour des chefs-d’œuvre.

21

Aujourd’hui, Clos-Lucé

22

Francesco Primaticcio

68

Rosso Fiorentino (le Florentin) et le Primatice

travaillent ensemble à Fontainebleau, chantier royal et centre

artistique de grande importance sous le règne de François Ier.

Rosso dirige toute une équipe d’artistes qui se consacrent à

la décoration de la galerie François Ier, le Primatice s’occupe

d’une part des appartements royaux ; d’autre part, il

contribue à l’embellissement du jardin où il réalise le

pavillon de Pomone, la fontaine de Hercule ou encore la grotte

des Pins. Les deux maîtres ont profondément marqué l’École de

Fontainebleau dont nous allons encore parler.

Le dessinateur, orfèvre, médailliste et sculpteur

Benvenuto Cellini, au service de François Ier, crée la célèbre

Nymphe qui devait décorer la Porte Dorée du château de

Fontainebleau, aujourd’hui exposée au Louvre, et il est

également l’auteur d’une magnifique salière, véritable chef-

d’œuvre d’orfèvrerie qui représente Cybèle, la déesse de la

terre et Neptune, le dieu de la mer. Le récipient, prévu pour

le sel, qui se trouve entre les deux figures assises l’une en

face de l’autre, est en forme de barque. La salière, conservée

dans un musée à Vienne en Autriche, est le seul objet

d’orfèvrerie de Cellini qui ait subsisté jusqu’à nos jours,

tous les autres étant perdus. Notons que le Musée Bargello à

Florence abrite sa superbe médaille à l’effigie du roi

François Ier.

48) La salière de Cellini.

69

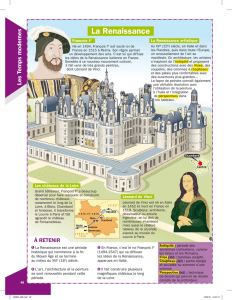

A l’imitation des princes italiens, les Valois se veulent

des mécènes fastueux, protecteurs des lettres et des arts.

Amboise, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceaux,

Chaumont, Cheverny et tant d’autres châteaux de la Loire,

construits pour eux et pour leurs courtisans, témoignent de

leur prédilection pour ce Jardin de la France, où le

vocabulaire ornemental venu d’Italie se marie avec la

tradition française. La cour se sédentarisant de plus en plus,

c’est l’Ile-de-France qui l’emporte avec Fontainebleau, Anet

et le Louvre de Pierre Lescot et, plus tard, avec les

Tuileries de Philibert Delorme.

Dans le domaine de l’architecture, la réalisation la plus

prestigieuse de cette période est sans doute la construction,

lancée par François Ier, du château de Chambord qui est le plus

vaste palais de la Renaissance en France. La construction de

cet édifice, connu pour ses chapiteaux, flèches, cheminées et

terrasses, débute en 1519 et sa plus grande partie est achevée

en 1537. Le roi y associe une architecture lyrique de roman

chevaleresque à tous les signes extérieurs du pouvoir. À

l’intérieur, placé au centre de l’édifice, le célèbre escalier

à double vis, où l’on se croise sans se rencontrer, a

probablement été construit d’après un plan de Léonard de

Vinci. Ce qui est intéressant, c’est que l’on connaît les noms

de quelques maçons français ayant travaillé sur le chantier,

mais le nom du véritable architecte de cette demeure royale

reste inconnu. On suppose que Léonard de Vinci et un autre

Italien, Dominique de Cortone auraient pu participer à sa

conception.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%