(presse, radio, télévision) : leur rôle ne fait que s`amplifier. Face à la

NOTIONS DE SOCIOLOGIE

La sociologie est la branche des sciences humaines qui cherche à étudier

des faits, des mouvements et des comportements dans une société.

SOCIOLOGIE, SOCIALISATION ET LIEN SOCIAL

A – L’homme ne naît pas social, il le devient

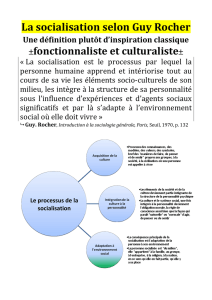

La socialisation c’est l’apprentissage des règles qui a pour but l’intégration d’un individu dans la

société. On distingue 3 types de socialisation :

la socialisation primaire, qui a lieu pendant l’enfance

la socialisation secondaire, qui va de l’adolescence jusqu’à la fin de la vie

la socialisation continue, poursuivie au fil de l’évolution personnelle et professionnelle

a) La socialisation

La société impose des règles aux individus : dire bonjour, se conformer à un emploi du temps…

La socialisation est l’apprentissage de la vie en société. En consiste en l’apprentissage des

comportements, des valeurs et des normes sociales. C’est le processus d’intériorisation par chacun

des valeurs et des normes du groupe et de la société dont il est membre. C’est le processus

d’acquisition des connaissances, des modèles, des valeurs, des symboles, bref les "manières de

faire, de penser et de sentir" propres aux groupes et à la société où l’individu est appelé à vivre.

b) Quand se fait la socialisation ?

La socialisation débute dès la naissance, se poursuit toute la vie et ne connaît son terme qu’avec la

mort. Sans aucun doute, la petite enfance est-elle la période la plus intense de socialisation qui se

prolonge jusqu’à l’adolescence. Une fois passée cette période intense de socialisation, l’adulte

poursuit encore sa socialisation tout le reste de sa vie : premier emploi, mariage, naissance du

premier enfant, changement d’emploi, promotion, déménagement…

B- Ce que l’on acquiert par le processus de socialisation

a) On acquiert des valeurs

Une valeur est un idéal propre à une société donnée ou à un groupe d’individus. C’est la manière

d’être ou d’agir qu’une collectivité reconnaît comme idéale et à laquelle on souhaite que chacun se

conforme.

Exemples :

Liberté – Egalité – Fraternité / Travail – Famille – Patrie / Fidélité – Respect – Tolérance

Dans toute société, il existe des valeurs mais certaines ne sont pas acceptées par toute la société (racisme, violence,

mépris…). Ces valeurs sont abstraites et il faut les traduire par des normes.

b) On acquiert des normes

Les normes sont des modèles, des règles de conduite auxquelles les individus doivent se conformer

pour vivre en société. Ces règles sont plus ou moins institutionnalisées et fondées sur des valeurs.

Exemples : Civisme (Valeur) → Voter (Norme) / Patrie (Valeur) → Défendre son pays en cas de guerre (Norme)

Ces valeurs et ces normes sont généralement intériorisées par les individus. Elles évoluent aussi dans le temps.

c) On acquiert des rôles

Un rôle est le comportement qu’un individu doit suivre en fonction de la position, du statut qu’il occupe

dans la société. Le statut social désigne toutes les différentes positions sociales que peut occuper un

individu (statut de fils, de mère, de professeur…).

A chaque statut est associé un certain nombre de rôles.

Exemple : soit Mr X : chef d’entreprise, marié, père de famille, gardien de buts le week-end.

Les rôles se transforment aussi avec le temps : les rôles professionnels et politiques (civiques) sont accrus alors que les

rôles domestiques et familiaux perdent de leur importance. Ceci est dû à plusieurs facteurs : égalité des droits (sociaux,

vote), la révolution industrielle et technique, les progrès médicaux (maîtrise de la fécondité), l’urbanisation, l’instruction.

d) On acquiert le langage

La socialisation est nécessaire à la société dans son ensemble car elle en permet le bon

fonctionnement et assure le consensus social : lorsqu’un groupe adhère dans son ensemble à une

idéologie, à un système de valeur, à une façon de voir ou d’agir.

C – Ou se fait la socialisation ?

La socialisation est assurée par des agents de socialisation qui sont des acteurs sociaux ayant une

influence essentielle sur la formation de l’individu durant toute son existence.

a) Les agents de socialisation primaires

La famille est l’institution fondamentale en matière de socialisation.

Ce rôle socialisateur de la famille s’accentue en période de chômage

La multiplication des familles mono-parentales, des divorces, l’importance du travail féminin sont des

facteurs importants de mutation de la socialisation par la famille.

Il n’est pas rare dans les familles émigrées de voir les enfants socialiser leurs parents à la culture du

pays d’accueil.

L’école est aussi un agent de socialisation. Elle éduque, transmet des règles de conduite et enseigne

des connaissances et des savoirs-faire. Pour les enfants de catégorie sociale dominante, l’école

renforce la culture familiale. Des inégalités existent en fonction des catégories socio-professionnelles

b) Les agents de socialisation secondaires

Ils n’ont pour fonction que d’adapter un être "déjà social" à une situation bien particulière :

L’entreprise est un agent de socialisation secondaire (promotion, licenciement…).

Le groupe de pairs (plongée, équipe de basket). L’adhésion à un club suppose l’apprentissage de

règles de conduite.

c) Les autres agents de socialisation

L’Eglise a perdu de son importance en tant qu’agent de socialisation. Ce rôle socialisateur avait une

fonction d’intégration (communions, fêtes religieuses).

Les médias (presse, radio, télévision) : leur rôle ne fait que s’amplifier. Face à la télévision, les familles

n’ont pas toutes la même attitude. Il y a parfois une utilisation sélective et contrôlée.

La socialisation peut donc se faire de manière avouée (socialisation dure, exemple : la morale à l’école) ou

de manière diffuse (socialisation douce, exemple : respecter les règles du jeu par les livres, par la vision

quotidienne du comportement des parents).

Plus la socialisation est diffuse, plus elle est inconsciente et plus elle est efficace : cela devient

naturel.

LE GROUPE FAMILIAL

Il comprend l’individu, son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin notoire, leurs ascendants,

descendants, leurs frères et sœurs.

Selon l'anthropologue Claude Levi-Strauss, la famille est à la fois une institution sociale, juridique et

économique, qui existe dans toutes les sociétés humaines.

Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté.

Elle est dotée d'une personnalité juridique, d'un nom, d'un domicile et d'un patrimoine commun, et

crée entre ses membres une obligation juridique de solidarité morale et matérielle, censée les

protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif

La famille est valorisée dans les sociétés traditionnelles car représentant l'unité de base de la société,

mais aussi le principal lieu d'éducation et de solidarité.

De nombreux sociologues ont mis en avant la multiplicité des formes de familles qui est une des

caractéristiques essentielles de la société.

On distingue différents types de famille :

a) La famille nucléaire

Une famille nucléaire est une forme de structure familiale correspondant à un ménage

regroupant deux parents mariés ou non ainsi que leurs enfants ; La famille nucléaire connait de

profondes transformations depuis la fin des années 1950.

b) La famille monoparentale

Une famille monoparentale est une famille constituée d'un seul adulte et d'au moins un enfant.

L'enfant a pu être conçu hors des liens du mariage sans que le géniteur soit identifié ou assume la

paternité (« mère-célibataire » ou « fille-mère »), ou encore que l'un des parents soit décédé

c) La famille recomposée

Une famille recomposée est une famille issue de parents ayant eu des enfants d'une précédente

union. Dans les familles recomposées, on trouve :

des demi-frères ou demi-sœurs, enfant avec lequel on a un parent en commun.

des belles-mères ou beaux-pères

des quasi-frères ou quasi-sœurs, enfant qui n'a aucun lien de sang mais avec lequel on grandit.

d) La famille homoparentale

L'homoparentalité désigne le lien qui attache un enfant à un couple d'homosexuels de même sexe en

tant que parents. Comme la famille recomposée, elle connait la coexistence des parents biologiques

et des parents civils.

e) La famille de substitution

C’est une famille formée par des enfants et les oncles-tantes/ tuteurs/ grands-parents suite au décès

par exemple des parents naturels

Pour le chercheur Serge Guérin, avec le vieillissement de la population, une autre figure émerge avec

l'aidant familial

Cadre législatif

Le droit de la famille est une branche du droit privé qui régit les relations d'un ensemble d'individus

unis par un lien de parenté ou d'alliance.

S'il n'existe aucune définition juridique de la famille unanimement reconnue cela n’empêche pas de

faire l'objet de plusieurs conventions internationales dont principalement la Convention internationale

des droits de l'enfant (CIDE) rédigée sous l'égide de l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître et

protéger les droits spécifiques des enfants.

1582 : Rappel du caractère public de la cérémonie de mariage, et de la nullité des mariages clandestins.

1792 : Autorisation du divorce.

1804 : Le Code civil français consacre l'incapacité juridique de la femme mariée. La logique concernant le

vote est l'expression d'une voix par foyer, l'homme représente le foyer.

1920 : loi du 31 juillet qui interdit toute contraception.

1938 : Réforme des régimes matrimoniaux : suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée ; les

femmes peuvent en théorie ouvrir seules un compte en banque.

1941 : Les époux mariés depuis moins de trois ans ne peuvent plus divorcer.

1965 : Une femme mariée peut exercer une activité professionnelle sans l'autorisation du mari.

1967 : La loi Neuwirth autorise la contraception orale. Votée par l'assemblée le 28 décembre, elle n'est

appliquée qu'à partir de 1972 à cause de nombreux freinages de l'administration.

1970 : Loi relative à l'autorité parentale conjointe: le père n'est plus le chef de famille. Cette loi repose sur le

principe d'égalité des sexes.

1975 : loi Veil du 17 janvier qui prévoit une dépénalisation de l'avortement sous conditions.

1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel

1985 : Égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants

1987 : Elargissement des cas où l'autorité parentale peut être conjointe (divorce, concubinage)

1993 : Principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, 2001 : Un congé de

paternité de onze jours est octroyé au père à la naissance d'un enfant.

2002 : loi du 4 mars qui permet au Juge des Affaires Familiales d'accorder la garde alternée

2004 : La Paje remplace les cinq allocations anciennement versées pour la petite enfance : l’allocation pour

jeune enfant (APJE), l’allocation d’adoption (AAD), l’allocation parentale d’éducation (Ape), l’aide à la famille pour l’emploi

d’une assistante maternelle agréée (Afeama) et l’allocation de garde d’enfant à domicile (Aged). Ce dispositif s’est

substitué aux différentes aides allouées pour compenser les frais supportés par les parents de jeunes enfants

(naissance, entretien de l’enfant, arrêt ou la réduction de l’activité professionnelle, garde de l’enfant).

2005 : Un nouveau-né est en droit de recevoir le nom de famille du père, ou de la mère, ou des deux accolés

L’HOMME SOCIAL

L’Homme est un être social, plus ou moins autonome dans la société, qui se distingue par la raison et

se révèle comme le résultat d’une nature biologique (l’inné) et d’un contexte social (l’acquis).

L’inné est l’ensemble des dispositions que l’homme possède à la naissance et qu’il n’a pas

appris par la culture. Influence des facteurs biologiques ou génétiques.

L’acquis est tout ce que la société transmet à l’individu au cours de son existence. Influence des

facteurs culturels et environnementaux.

On sait par l'étude des cas d'enfants sauvages ou maltraités combien le contexte social de l'enfance a

de l'importance pour la structuration du cerveau immature du bébé puis de l'enfant et de l'adolescent.

La quasi-totalité des comportements humains sont déterminés par l’environnement social, même ceux

qui satisfont un besoin physiologique comme manger.

La façon d’être d’un individu est déterminée par ses relations avec les autres.

Un être humain n'est jamais complètement isolé. Il fait partie d'un ensemble dont il dépend depuis qu'il

est sorti du ventre de sa mère. Depuis cette époque, il a appris à faire siens les comportements et les

valeurs des personnes de son entourage au premier rang desquels se trouvent ses parents.

LES ECHECS DE LA SOCIALISATION

On dit qu'il y a échec de la socialisation lorsque la culture familiale et la culture scolaire sont distantes,

et que cette distance culturelle est à l'origine de l'échec

a) La délinquance

Le délinquant est un être qui a décroché du groupe social. Il s’est exclu lui-même. Il refuse toutes les

habitudes sociales, toute normalisation. Sa « dyssocialité » est considérée comme une désadaptation

culturelle. Il opère toujours dans un milieu culturel radicalement différent du sien. Il se forge une

manière d’agir et de penser très personnelle. En effet ses délits sont pour lui sa norme.

L’origine de la délinquance peut s’expliquer par :

- l’immaturité de la personnalité

- les difficultés à s’identifier à un groupe

- l’absence de relations sociales ou affectives satisfaisantes

- l’incapacité à se situer dans un rôle social

- l’absence des valeurs et normes sociales.

Un individu qui s’éloigne par ses valeurs, ou ses comportements, des normes de son groupe, entre

dans la déviance. Il ne peut comprendre, ni assimiler la discipline, les exigences des rôles sociaux. Le

délinquant se sent incompris de la société, persécuté par les règlements de la société

b) La marginalisation ou l’exclusion

Facteurs de marginalisation :

- la maladie, l’infirmité, la vieillesse

- les déficits mentaux et moteurs, le handicap

- l’absence de racines (géographiques, familiales …)

- l’ostracisme social

- l’emprisonnement

Facteurs d’exclusion :

- les « nouveaux » dans un groupe

- les « immigrés » dans les villes

- les « apprentis » dans les milieux professionnels (adultes)

- les « chômeurs »

- les SDF

c) Les rivalités sociales

Beaucoup de membres du groupe social s’affirment « contre » les autres. Nous arrivons à une lutte de

pouvoir, une compétition intrasociale. Les individus s’affrontent parfois entre eux, au sein du groupe

social, afin de défendre leur position sociale, se maintenir à leur poste, prendre la place d’autrui, gêner

l’avancée sociale du collègue, etc.

d) Les mises à l’épreuve sociale

Les groupe social impose pas mal de mise à l’épreuve à ses membres sur la « route sociale »… la

société récompense d’un côté les bons éléments, les valorise, les dynamise, et par ailleurs, elle

blâme et rejette ceux qui réussissent moins bien que les autres. On semble observer un phénomène

de « survie » du groupe qui sélectionne les plus productifs. Le groupe social cherche, comme tout être

vivant, à accroître ses forces, et a, de ce fait, une réaction de méfiance, voire de rejet, pour tout ce qui

pourrait l’affaiblir (exemple : on prête plus facilement aux gens solvables, on redoute à embaucher quelqu’un

qui sort de prison, on ne donne pas volontiers du travail à une personne de plus de50 ans)

e) La réintégration sociale (les facteurs d’adaptation)

La réintégration au groupe social exige de l’individu une capacité de résistances aux chocs sociaux et

des armes personnelles dont la force ou la faiblesse lui permettront de sortir ou non de l’impasse.

La société laisse chaque année de nombreuses victimes sociales sur sa route. C’est la lutte pour la

vie dans tout ce qu’elle a de plus sordide.

LES INEGALITES SOCIALES

Elles regroupent inégalités de revenu, inégalités de conditions de vie, inégalités face au travail et à

l’emploi.

Les minima sociaux. Le nombre d’allocataires de minima sociaux s’établit en 2010 autour de 3,6

millions. Ce sont les allocataires du revenu de solidarité active qui sont les plus nombreux (1,4

million). En comptabilisant les ayants droits (conjoints, enfants...), 6,3 millions d’individus, soit 9,8 %

de la population française, vivent d’une allocation de ce dispositif.

Le RSA. Depuis le 1er juin 2009, le RMI et l’Allocation de parent isolé (API) ont été remplacés par le

Revenu de solidarité active (RSA) qui, de la même manière, garantit des ressources minimales. Il

concerne également les personnes qui travaillent mais dont les revenus sont faibles..

Montant du RSA socle au 01/01/2011 : 467 € pour une personne seule sans enfants, 840 € pour une

personne seule avec deux enfants, 980 € pour un couple avec deux enfants.

L’API (allocation de parent isolé) était une prestation sociale française visant à aider financièrement

certaines familles monoparentales. Elle était versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la

mutualité sociale agricole (MSA).

La loi n° 2008-1249 l'a supprimée et remplacée par le « revenu de solidarité active » (RSA).

l’AAH (L'allocation pour adulte handicapé) permet de garantir un revenu minimum aux personnes

handicapées.

Ce droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage vieillesse,

invalidité ou rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH.

l’ASS Une allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être attribuée, sous certaines conditions d'activité

antérieure et de ressources, à certaines catégories de demandeurs d'emploi.

Le seuil de pauvreté est un niveau de revenus au-dessous duquel un ménage est considéré comme

pauvre. Ce seuil prend des valeurs radicalement différentes selon les pays considérés : pays

développés ou pays en développement.

En France, un individu peut être considéré comme "pauvre" quand ses revenus mensuels sont

inférieurs à 795 euros ou 954 euros selon la définition adoptée... Le revenu pris en compte est le

revenu dit "disponible" : après impôts et prestations sociales.

LES CAUSES DE L’EXCLUSION SOCIALE

L’exclusion sociale est due à différents facteurs qui sont plus ou moins liés et qui peuvent être

engendrés par un bouleversement au cours de la vie de l’individu, mais aussi à des facteurs de

vulnérabilité, des inégalités sociales, la précarité, la stigmatisation ou encore à des problèmes

rencontrés par la personne au cours de son enfance.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%