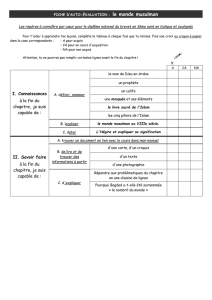

Dounia Bouzar

Dounia Bouzar

Quel islam de France ?

Centre œcuménique, 12 décembre 2003

(Transcription G. Sustrac, revue par D. Urbain)

Dounia Bouzar est anthropologue, chargée de recherche à la protection judiciaire de la jeunesse et co-

auteur du livre « L’une voilée, l’autre pas ».

Le sujet d’aujourd’hui : les jeunes français de confession musulmane

Bonsoir à tous, merci d’être venus discuter avec moi. Permettez-moi, d’abord, de me présenter. J’ai été

éducatrice pendant 15 ans, auprès du juge des enfants, pour les adolescents avant de faire de la

recherche, de reprendre des études et de travailler sur la question de la première génération de français

de confession musulmane. Toutes mes positions sur cette question sont certainement liées au fait que

j’ai été éducatrice pendant des années. Ce que je vous propose ce soir c’est de faire le point sur cette

question

J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit bien de la première génération de français de confession

musulmane. Jusque là, il y avait effectivement, dans certaines familles, des gens nés ici sur le sol

français. Mais globalement, statistiquement, c’est depuis 25 à 40 ans que l’on assiste à la vraie

première génération de masse qui est socialisée à l’école de la République, a grandi en France et se

réapproprie sa référence musulmane en disant haut et fort « on veut être à la fois français et

musulmans » sans être un petit peu moins français pour être plus musulman ou l’inverse : on n’a plus

de choix à faire. Ce que je vais essayer de vous montrer ce soir c’est le tâtonnement dans lequel nous

sommes encore avec le rapport Stasi, le paradoxe aussi, les avancées, les richesses, les problèmes, les

choses qui tourneront, en tous cas pour essayer de témoigner puisque cela fait maintenant une dizaine

d’années que j’enquête auprès de cette génération là.

Ceux de cette génération essaient de se déterminer comme français de confession musulmane et ils se

trouvent au milieu des autres musulmans qui ne sont pas français, c’est-à-dire qui n’ont pas de racines

ici en France, qui ont donc une mentalité et une vision du monde propre à une culture différente, une

culture du pays du Maghreb, ou bien qui ont vécu l’immigration, ce qui correspond à acquérir une

culture et une représentation du monde différente. Donc d’un côté, d’autres musulmans qui ne sont pas

de culture française, de l’autre, les autres français qui ne sont pas musulmans et qui ont un regard sur

l’islam qui est pour beaucoup le produit de l’histoire et de la relation avec les pays musulmans. Je vais

vous parler uniquement de ces jeunes français de confession musulmane, pas de tous les jeunes, sans

vous dire que tous les jeunes musulmans, ou tous les jeunes un peu basanés, se sentent de telle façon.

Je vais essayer de vous faire comprendre de l’intérieur comment eux, ces jeunes, vivent les choses.

Réunir culture française et référence musulmane

Aujourd’hui, avec le rapport Stasi en particulier, on se situe à un moment de l’histoire où l’on espère

se placer à la réunion de la culture française et de la référence musulmane, même si d’une part cette

rencontre s’est déjà faite autrefois, en d’autres lieux, et si d’autre part, on ne rencontre jamais des

religions ou des cultures mais toujours des êtres humains qui ont intériorisé des interactions, des

éléments de culture, de religion, en interaction entre elles, qui sont toujours susceptibles d’évolution,

qui correspondent à une recomposition personnelle en fonction de l’histoire individuelle. A la

télévision, on vous a présenté des comportements de personnes dans des hôpitaux ou ailleurs, en le

reliant au fait qu’ils étaient musulmans. Jamais vous ne verrez ce type de raisonnement fait pour

d’autres personnes. Quand vous avez dans une cité quelqu’un qui vole, on vous dit : c’est un voleur.

Quand c’est un jeune basané, on va vous dire : c’est un musulman.

2

Il faut faire très attention à deux types de dérives : soit on ne reconnaît pas la facette musulmane d’une

personne, soit on essaie de la reconnaître et de se dire : il a le droit d’être musulman, etc. Mais on va le

réduire à cela, c’est-à-dire qu’on va lier tous ses comportements au fait qu’il est musulman. Et on va

lire toute sa façon d’agir au seul fait qu’il est musulman, souvent dans le négatif d’ailleurs. J’ai

carrément entendu des juges qui liaient le comportement d’un jeune au fait qu’il était musulman dans

son rapport à la loi. Il y a eu des déclinaisons de ce type à la télévision récemment à propos d’un mari

qui refuse la contraception à sa femme et tout cela est mis dans un débat sur la laïcité. Manque de bol,

l’islam permet la contraception et ce thème n’a rien à voir avec le débat sur la laïcité. Pour justifier

d’un type de comportement, quand bien même la personne concernée a sa référence musulmane, en

tant qu’éducatrice, je voudrais qu’on déconstruise ce qui pousse cette personne à avancer sa référence

musulmane pour justifier de son type de comportement, plutôt qu’on se dise : c’est cela être

musulman. Il faut faire attention à ne pas enfermer les gens dans une partie de leur identité ; les

musulmans sont des gens comme les autres avec un niveau social, une culture, une histoire familiale,

des angoisses face à la mort, la maladie, etc. Et ils mobilisent des ressources pour faire face à cela qui

ne sont pas toujours liées à l’islam, quels que soient leurs comportements.

Maintenant, je vais vous parler de ces jeunes qui aimeraient bien dire qu’on peut être à la fois français

et musulman. La première période durant laquelle les jeunes ont décidé de se réapproprier cet islam, se

situe quelques années après l’« échec » de la Marche des beurs. Après cette marche, une partie des

grands frères revendiquent le droit de vote pour les parents au niveau des municipales. Intervient

également la demande de lutte contre les discriminations et l’égalité à l’embauche. On peut parler

d’échec de la Marche des beurs car aujourd’hui on en est toujours au même point. Par contre,

Mitterand accorde un point important : la carte de séjour des 10 ans.

Les petits frères qui suivent, avec 4-5 ans de moins, voyant que les choses ne s’arrangent pas,

notamment en matière de discrimination et de ghettoïsation, se posent la question fondamentale : qui

sommes-nous pour être traités comme cela ? D’où un mouvement de regard sur la mémoire, sur ses

origines, qui est beaucoup plus fort chez ces petits frères qu’il ne l’était chez les grands frères qui ont

fait la Marche des beurs, qui étaient plutôt dans une dynamique de socialisation par l’école et pleins

d’espoir sur le modèle républicain conduisant à un travail.

La déception entre ce qu’ils avaient intériorisé à l’école (on est tous égaux, etc.) et la réalité quand ils

sont passés au monde du travail a entraîné la Marche pour l’égalité, sans parler des violences

policières. Les petits frères, s’apercevant quelques années plus tard qu’ils sont toujours victimes des

discriminations, se posent la question de qui ils sont et se réapproprient l’islam, notamment en se

disant : nos pères étaient de passage en France donc ils étaient discrets pour respecter leur hôtes, les

français ; ils ont fait attention de ne pas choquer personne, ont accepté de prier dans les caves, aussi

parce qu’ils vivaient dans l’angoisse d’être expulsés ; nos grands frères ont cru dans le modèle

républicain. Nous on est nés en France, on n’est plus expulsable et on ne veut plus rien cacher : on

veut se déterminer à partir de toutes nos références et on ne veut plus en laisser une partie à la frontière

(notamment la référence musulmane) puisque de toute façon en plus on ne nous donne rien en

échange. Il y a donc à la fois la réappropriation du passé et le signe qu’on est ici chez nous, que c’est

notre pays.

Organiser la question musulmane, au départ, est donc un signe d’intégration pour ces jeunes, la preuve

que leur vie est en France et qu’ils veulent avoir une relation authentique en France, alors que d’autres

français ont vécu cela comme un refus d’intégration. Il y a donc un premier malentendu de base qui se

place à l’époque de la construction des premières mosquées. Suite à cela, notamment dans le secteur

de Lyon où la Marche de beurs avait été initiée, les jeunes, quand ils ont récupéré cette référence

musulmane, ont regardé à l’étranger pour savoir ce que c’était être musulman. C’est l’époque de la

montée du GIA, de la Révolution iranienne, etc. À Lyon, cela donne lieu à des manifestations très

ostentatoires, voire violentes, dans lesquelles les petits frères se retrouvent dans la même envie que les

grands frères.

3

Cela signifie que, contrairement à certains mouvements qu’on appelle salafistes aujourd’hui qui

réclament une grande lisibilité et la séparation d’avec les autres, ils revendiquaient haut et fort de

rentrer dans les espaces qui leur étaient refusés au sein de la société en faisant « Allah est grand » sur

la place publique. Cette revendication ouverte était vécue comme une vengeance pour nos pères et nos

frères obligés de prier dans les caves.

Cela se situe vers 1987-88, avant l’affaire du foulard de Creil. Cette revendication entraîne une

première montée de la laïcité hostile à ce genre de manifestation à caractère religieux. La demande de

ces jeunes, citoyenne au départ, va passer à une lecture des droits et devoirs, en d’autres termes :

comment être musulman en France, sur cette terre laïque et jusqu’où pouvons-nous aller ? Ainsi, vont-

ils commencer à travailler sur les textes relatifs à la laïcité dans la Constitution et se rendre compte que

la laïcité n’est pas anti-Dieu et que rien, dans la loi française, ne les empêche de croire en Dieu. D’où

un premier soulagement. Suite à cela, ils éprouveront l’envie d’aller voir leur islam et de rentrer plus à

fond dans les deux concepts d’islam et de laïcité qu’on leur avait présentés comme incompatibles. Se

trouvent dans cette démarche les prémisses de l’islam de France. Ils vont retourner voir les textes

religieux de l’islam. De cette époque datent les premières traductions en français de nombreux livres

traitant de l’islam, les premières conférences en français, faites par des gens nés en France.

Avec cette réappropriation, cette relecture, on commence à penser l’islam en français, ce qui marque

un changement radical, une autre vision du monde, mal vécue par les autres musulmans. Quand on a

commencé à penser l’islam en français, disent les jeunes, on ne pouvait plus continuer à appeler les

autres français : des « mécréants », comme le faisaient d’autres musulmans qui venaient d’ailleurs. Le

regard sur les autres a changé. Et ils se sont alors rendu compte qu’on ne pouvait plus uniquement

regarder les autres pays musulmans pour savoir comment être musulman sur cette terre laïque et qu’il

y avait quelque chose à réinventer, à contextualiser (déclinaison du sens des choses et pas toujours de

la lettre).

La majorité de ces jeunes s’est vite reconnue dans une vision globale de l’islam : être musulman ne

peut être réduit au rituel ou à quelque chose de privé, mais englobe tous les domaines de la vie de tous

les jours (quartier propre, aide aux personnes âgées, respecter son professeur, bien étudier à l’école,

s’inscrire pour voter dans sa cité, etc.). Cette vision a fait peur également car cela rappelait la vision

des frères musulmans dans les pays musulmans. Le choix de cette vision globale permettait en fait aux

jeunes de ne pas avoir de choix à faire entre un bon citoyen et un bon musulman, et de régler la

question de ce monde bipolaire qu’on leur présentait : islam d’un côté et francité de l’autre. Chez les

Frères musulmans, il y a cette volonté d’islamiser la société : le Coran est ma constitution ; l’islam

règle tout.

Dans ces mouvements qu’on a vu naître en France, ce n’est pas le cas. Sur la question de la forme, il y

a une nouvelle conscience islamique qui n’existe qu’en France et qu’on a du mal à comprendre. Tout

en ayant une vision globale de l’islam et en appliquant l’islam dans tous les domaines de la vie, sur les

questions de fond, sur la forme, ils ont fait tout un travail pour séparer les principes du Coran et leur

application historique, ce qui leur a permis d’accepter la laïcité.

Les principes du Coran peuvent se décliner autrement que dans les pays musulmans qui en ont une

déclinaison historique, c’est-à-dire dans un cadre laïque. La laïcité est non seulement intériorisée

comme quelque chose qui ne dérange pas mais aussi qui permet de travailler encore plus les questions

de fond. Ce travail de séparation entre les principes du Coran et l’application historique n’est pas

encore fait sur le fond, c’est-à-dire sur un certain nombre de valeurs et ce sera difficile de la faire dans

le contexte actuel. Par contre, sur la question de la laïcité, ce qu’il faut retenir c’est que ce travail de

réflexion est fait pour la très grande majorité des musulmans de France.

4

La question des femmes

Cette question est encore plus aiguë que celle des hommes. Les femmes sont vraiment assignées à des

stéréotypes. Soit tu es musulmane et donc forcément soumise, soit tu veux devenir une femme

moderne et tu dois te détacher de toute référence religieuse. On a l’impression qu’une femme ne peut

rentrer que dans deux classes prédéfinies et que l’on fait fi de toutes les interactions qui peuvent

pousser un individu à se construire au-delà des places toutes faites. Mais il y a quand même cette

pression d’une norme occidentale qui serait le seul chemin pour devenir une femme moderne, alors

que elles aussi, première génération de françaises passées à l’école de la République, elles se

réapproprient leur sexe, justement parce qu’elles sont de culture française et qu’à l’école de la

République elles ont appris à dire « je ».

Et elles vont vérifier par elles-mêmes la réalité des textes qu’on a servi à leurs mères ou leurs grands-

mères et se rendre compte d’un certain nombre de mélanges entre les traditions et la religion : que rien

ne les oblige à épouser quelqu’un de même origine, encore moins leur cousin, qu’il n’y a pas de critère

ethnique dans le mariage musulman, que faire des études, c’est une obligation tant pour la femme que

pour l’homme et pas une permission. Jusque là elles avaient du mal à imposer des valeurs modernes, à

imposer à leur père qu’elles voulaient faire des études.

Bien sûr, je me base sur des familles en difficulté, celles qu’on rencontre en tant qu’éducatrice, avec

fréquemment un père au chômage. La fidélité au groupe familial passait par le respect des traditions.

Un père émigré, qui se retrouve au chômage, cela n’a pas que des conséquences économiques et

sociales. Il a pris la décision de partir d’un pays et lorsqu’il se retrouve au chômage, c’est sa

responsabilité personnelle de père qui est en jeu, c’est le sens de la famille en France dont il est

question. Dans certains cas, seule la religion lui fournira une explication à sa venue en France : c’est

Dieu qui a voulu que je sois là. Pour cette génération là, bien au-delà de la question de la référence

religieuse, c’est la question des trous de mémoire qui est portée de tous les côtés.

Pour les pères qui se retrouvent ainsi complètement déchus, leur seule autorité c’est la nostalgie, c’est

de se recroqueviller sur des valeurs qu’ils avaient dans leur village quand ils sont partis. Les jeunes

vous disent : mon père, il est plus strict que les pères qui sont restés au pays. Au pays, cela continue à

bouger, ici, mon père il a bloqué la pendule le jour où il est arrivé : « chez nous c’est comme çà ». De

l’autre côté, les éducateurs avaient une telle représentation de l’islam et de la culture arabo-musulmane

que quand ils arrivaient dans une famille avec ce genre de problèmes, ils ne parvenaient pas à faire la

part des choses entre ce qui tient du dysfonctionnement et ce qui relève de la culture ou de la religion.

Ainsi, l’éducateur ne se réfère plus à une grille de lecture professionnelle, mais on invoque l’islam.

Finalement, l’éducateur intervient en se référant aux lois en vigueur : chez nous, on n’a pas le droit de

taper sur sa fille ; chez nous la fille a le droit de faire des études, etc. Le jeune se retrouve ainsi tiraillé

entre le respect des traditions d’origine et l’ouverture offerte par les lois de la République. Or tout

adolescent a besoin de choisir des valeurs à l’extérieur de sa famille et de rentrer dans un système de

confrontation, de mesure entre générations. Et ces jeunes ne parvenaient donc pas à faire ce travail.

Or, la réappropriation de l’islam par les filles ne leur a pas servi à se rapprocher de leurs parents, mais

au contraire à confirmer l’obligation leur incombant de faire des études, leur droit à ne pas être mariée

de force, etc. Elles vont ainsi introduire les valeurs nouvelles dans leur famille, en s’appuyant sur la

lecture des textes religieux et en justifiant leur position par l’islam. Elles retournent ainsi vers leur

mère en lui disant qu’elle s’est fait « avoir » et elles argumentent.

Ainsi, ces jeunes ne vont plus se reconnaître dans des références ethniques (Algérie, Maroc…). On

veut des mosquées musulmanes diront-ils, avec des livres, des salles où l’on puisse travailler, faire de

l’éducation, des espaces fonctionnels, propres. Pas besoin de minarets, on n’est plus au Maghreb.

Donc il ne s’agit plus d’origine ethnique ou de respect des traditions, mais simplement d’être

musulman. Et cela va amener des valeurs nouvelles et des discussions. Il s’agit donc d’une véritable

libération pour ces jeunes filles, notamment vis-à-vis des grands frères, en tous cas certains d’entre eux

5

qui leur contestent le droit de faire des études, par exemple. Dans ce cas, l’islam leur sert d’outil pour

avoir accès à des valeurs modernes sans pour autant être dans une trahison des valeurs de la mémoire.

On observe une certaine « désethnicisation » de l’islam. La question d’être française ou musulmane

disparaît ainsi complètement et on peut avoir accès à des valeurs modernes sans être en rupture avec

l’islam.

Certes, les islamistes utilisent cette situation en indiquant que ce sont eux qui connaissent le Coran,

pas les parents, et s’en servent pour créer un conflit de générations pour enlever l’autorité des parents

sur les jeunes. D’ailleurs, lorsqu’une jeune fille quittait le cercle familial pour faire des études, les

éducateurs applaudissaient sans considérer la rupture que cela impliquait. Aujourd’hui, quand des

jeunes s’appuient sur l’islam pour le même objectif, on invoque les mouvements islamistes qui les

remontent contre leurs parents et pas le fait qu’ils ont le droit de remettre en question des traditions qui

ne sont pas de leur culture, étant nés ici, et qu’on ne va pas les obliger à se soumettre à des valeurs

ancestrales sous prétexte qu’ils sont passés par l’islam pour prendre un peu de recul. Cette génération

est à un tournant qui n’est pas facile à négocier et elle essaie de se trouver.

Mon point de vue est que ce qui fait l’égalité des hommes et des femmes, ce ne sont ni la Bible, ni le

Coran, c’est le développement économique des pays. À partir de là, il y a interaction entre les êtres

humains et les normes religieuses ; l’évolution de la société conditionne le dialogue avec les textes

religieux. Pour les femmes, repasser par l’islam pour revendiquer leurs droits présente deux

avantages : se réapproprier le passé et arracher aux hommes le monopole de parler au nom de Dieu.

Mais cela peut aussi conduire à des travers et amener certaines musulmanes à tout attendre de Dieu :

l’islam répondrait à tout. D’où l’intérêt pour elles d’avoir accès à d’autres représentations du monde,

par la science ou d’autres expériences humaines. Ainsi, après avoir abordé la forme, le temps était

venu de réfléchir au fond. Mais cela suppose de ne pas toucher à la liberté de conscience, faute de

quoi on ne permettra pas le développement d’une pensée autonome.

La référence musulmane

Si l’on veut faire évoluer tous les textes religieux, il faut distinguer la foi, les croyances et les rituels.

Les musulmans ont encore du mal à regarder objectivement un certain nombre de croyances,

lesquelles sont perçues inséparables de la foi. Ce qui s’explique, notamment, par la difficulté à

accepter cette référence musulmane comme une référence parmi tant d’autres. La lutte menée pour la

faire reconnaître amène automatiquement une surenchère. Pour moi, l’intégration de la référence

musulmane au patrimoine fondateur français est essentielle et le rapport Stasi en fait état, par exemple

en proposant des jours fériés musulmans partagés par tous, même si cela est normal et historique qu’il

y ait plus de fêtes chrétiennes. Toutefois, l’islam reste la référence du Maghreb et des pays arabes.

Dans les auditions de la Commission Stasi, on n’a pas fait assez fait la place aux musulmanes qui se

réapproprient l’islam et qui, comme Saïda Kada, vivent le voile comme un impératif religieux. À

l’inverse, le témoignage d’une iranienne maltraitée pour son voile a été déterminant sur le symbole et

le sens du foulard.

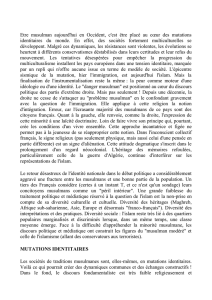

On est donc au croisement des mythes fondateurs : à la Révolution, remplacement du divin par la

nation, mythe de la race homogène issue des Gaulois, une histoire forte pour souder tous les français

sur des valeurs communes. Le premier objectif de l’école laïque obligatoire était de « franciser » les

paysans qui avaient leurs dialectes et leurs coutumes. Toujours au niveau des mythes et de la morale,

ce qui a justifié la colonisation c’était la volonté de civiliser (cf. la phrase de Jules Ferry : les races

supérieures ont un devoir, celui de civiliser les races inférieures). Cela partait d’un bon sentiment,

surtout si l’on considère ceux qui voulaient arrêter la colonisation parce que cela ne rapportait pas.

Néanmoins, cette approche de civilisation laisse des traces dans les inconscients collectifs. L’islam

c’était la référence des indigènes qu’il fallait civiliser.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%