Les Temps modernes : s`ouvrent avec la Renaissance

Les Temps modernes : s’ouvrent avec la Renaissance, appellation d’époque, perception des

contemporains qui sentent que l’Europe bascule dans un nouvel univers, avec de multiples

découvertes et conquêtes, un sentiment de rupture par rapport à ce qui précédait, le Moyen Age qui

faisait écran à l’Antiquité gréco-latine…

Mais là encore beaucoup d’éléments de continuité : ainsi l’invention de l’imprimerie (Gutenberg,

1455) en prélude de l’humanisme… Tous les textes antiques qui existent encore ont été sauvés par

des scribes médiévaux…

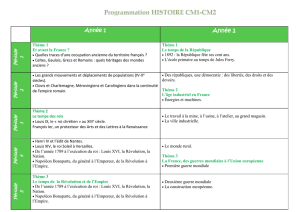

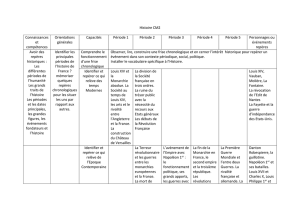

Période de 3 siècles : XVI°, XVII°, XVIII°, qui correspondent chacun à un point du programme et qui

définissent l’Ancien Régime :

1) Le temps des découvertes et des conquêtes, la renaissance artistique, religieuse et scientifique (XVI° siècle)

Problématique du programme : l’ensemble de la planète désormais accessible, apparition d’un

esclavage différent de celui de l’Antiquité

- le temps des découvertes du monde par les Européens (1492 : le Génois Christophe Colomb

découvre les Amériques pour le compte de la royauté espagnole) (1498, Vasco de Gama en Inde),

premier tour du monde par l’équipage de Magellan (1519-1521), suivi immédiatement par des

conquêtes : le monde devient européen…

Les étapes :

Afrique : exploration et installation de comptoirs (noter l’intérieur inconnu de l’Afrique jusqu’au

XIX° siècle)

Inde : expulsion des commerçants arabes, liaison directe avec l’Asie, sans plus passer par les routes

de la soie contrôlées par les Arabes…

Amériques : du sud par Espagnols et Portugais, du nord par Anglais et Français…

Violence de la destruction des empires aztèque et inca (massacres multiples des armées résistantes,

déportation de populations, mise en esclavage, destruction de populations dont les effectifs chutent

brutalement – peut-être 95% des populations indigènes précolombiennes sont décimées, du fait

surtout des germes importés par les Européens, variole et rougeole…)

Dès le milieu du XVI° siècle, l'espagnol Bartolomé de las Casas

dénonce la violence de la conquête espagnole de son empire

américain...

Le monde devient européen : première forme d’économie-monde (Braudel) : mondialisation

Né de la destruction des populations amérindiennes et du projet d'exploitation des ressources du Nouveau Continent

par les Européens, le commerce triangulaire développe la traite des Noirs et l'esclavage sur des distances jamais vues

jusque là.

Commerce triangulaire… Pendant trois siècles, le commerce triangulaire échangea sur les côtes

d’Afrique de la pacotille de valeur médiocre (tissus, quincaillerie, alcools, tabac, puis armes à feu),

objets de consommation pour les couches privilégiées, contre des esclaves, puis, aux Amériques, ces

esclaves contre des produits tropicaux (sucre, indigo, tabac, plus tard coton), destinés au marché

européen. Conséquences démographiques dramatiques jusqu’au début du XX° siècle pour le

continent africain…

(imposition du Code noir de 1685 dans les Antilles françaises : le droit d’être catholique, nourri, vêtu,

le devoir d’obéir en tout ; punitions jusqu’à la mort…)

Les langues européennes se diffusent dans le monde (espagnol et portugais en Amérique du Sud,

aux Philippines, anglais et français en Amérique du Nord)

Religions européennes idem (mais débat sur l’existence d’une âme chez les Indiens, avant les

conversions massives entamées par les missions jésuites) 1492 : Juifs et musulmans sont expulsés

d’Espagne…

Formes d’urbanisme : modèle de la ville espagnole en Amérique latine, autour de la Place d’armes,

dominée par la cathédrale…

Marginalisation, interdiction des cultures indigènes… Élaboration d’un sentiment de supériorité des

Européens sur les « sauvages »…

- la renaissance artistique, religieuse et scientifique : XVI° siècle, siècle de l’humanisme

Rôle essentiel de l’imprimerie dans la diffusion des nouvelles idées !

Une nouvelle vision de l’homme et du monde, avec un sentiment positif de renouveau : redécouverte

des auteurs, des artistes, des œuvres de l’Antiquité, notamment par de nombreuses traductions du

grec au latin. Idée de la perfectibilité infinie de l’homme, par l’éducation : premiers traités de

pédagogie… « Une tête bien faite plutôt que bien pleine » (Montaigne). L’éducation, le savoir

peuvent transformer, améliorer l’homme, l’arracher aux superstitions…

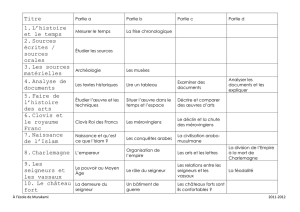

Comme en témoigne cette carte, la Renaissance est d'ampleur européenne : elle prend plusieurs

dimensions, intellectuelle (avec l'humanisme militant d'un Érasme par exemple), architecturale (les

châteaux de la Loire), artistique (avec l'influence d'un Léonard de Vinci ou d'un Dürer)

. l’art, celui des artistes italiens surtout et flamands, renouvelle complètement la tradition :

redécouverte des artistes et des œuvres de l’Antiquité : découverte de la perspective, importance

nouvelle de la représentation fine des corps, mais aussi des paysages, urbains, rôle nouveau des

artistes qui affirment leur singularité – par leur signature - auprès des princes mécènes…

. la religion chrétienne voit apparaître, dans la violence, le protestantisme (Luther, Calvin) :

- des chrétiens qui refusent le rôle des saints et de Marie, surtout le luxe, les trafics d’indulgences,

l’autorité du pape

- intolérance et violence des guerres de religion, qui aboutissent, sous Henri IV, à l’édit de tolérance

de Nantes (1598)

. la démarche scientifique, basée sur l’observation, la déduction, fait reculer un mode de connaissance

religieux : 1543, le Polonais Copernic affirme que la Terre tourne autour du soleil. Grand inventeur –

notamment des lunettes astronomiques -, Galilée affirme l’héliocentrisme au tout début du XVI°

siècle, mais est obligé de se rétracter devant le dogme géocentrique catholique… Giordano Bruno

affirme l’infinitude de l’univers et est brûlé pour cela par l’Église… Progrès de la connaissance et de

la représentation du monde (projection de Mercator).

Découvertes astronomiques (Newton), découverte du corps humain (dissections pratiquées –

Léonard de Vinci ; ligature des artères par Ambroise Paré, circuit de la circulation du sang par

Harvey)

Cf liste des inventions : microscope, télescope, calculatrice de Pascal…

(Une date du programme : 1763 : mise au point de la machine à vapeur par l’anglais James Watt…)

2) La monarchie absolue en France (XVII° siècle, avec Louis XIV, dans le royaume le plus peuplé

d’Europe, à l’exception de la Russie : 25 millions d’habitants)

- un modèle politique et idéologique, à vocation européenne, surtout au XVIII° siècle, à distinguer de

la réalité, plus nuancée : l’autorité incontestée d’un prince qui incarne l’État (limites d’une

administration insuffisante, lenteur des communications, privilèges multiples des États, des

corporations, des villes, des églises…)

- un modèle issu de la construction de l’État royal et de l’autorité du roi à la fin du Moyen Age et au

début de la Renaissance (François 1er)

- Louis XIV exerce seul son métier de roi (1661, début du règne personnel de Louis XIV), décide en

dernière instance, même s’il est bien conseillé (Louvois, Colbert). Concentration des 3 pouvoirs entre

ses mains. Entend régner en souverain absolu, incontesté, décidant en dernière instance…

« Un roi, une foi, une loi », devise de l’absolutisme… Persécutions et interdiction du culte protestant

(révocation de l’Édit de Nantes, 1685)

- Louis XIV tente de domestiquer la noblesse, en développant les rituels de Cour (jeux, fêtes, théâtre,

danse, parties de chasse), où il tente de fixer les grands aristocrates, qui recherche la faveur royale

- Louis XIV sait s’entourer de ministres et d’artistes au service de sa propagande : Versailles, capitale

royale, le roi mécène… Textes, poésies, tableaux, pièces de monnaie, statues équestres font l’éloge du

roi dans tout le royaume…

De nombreux tableaux contemporains soulignent la dimension héroïque du roi - ici, couronné des lauriers de la

victoire par une Victoire ailée -, souvent représenté en costume d'empereur romain, ou bien trônant sur l'Olympe

parmi les dieux...

Versailles, modèle d’art classique : ordre, symétrie (jardins à la française), rigueur, équilibre (la

chambre du souverain est au centre du château), mesure, à l’image de l’absolutisme. Modèle

monarchique de toute l’Europe, au XVIII° siècle…

- la société française n’est pas suffisamment développée, notamment dans ses relais provinciaux (15

jours pour aller de Paris à Marseille), pour se soumettre à l’absolutisme : nombreuses révoltes

populaires, puis surtout aristocratiques au XVIII° siècle

3) Le mouvement des Lumières, la Révolution française et le Premier Empire (XVIII°)

Problématique du programme : l’aspiration à la liberté et à l’égalité, réussites et échecs…

- « le siècle des philosophes » :

A l’échelle de l’Europe, le mouvement philosophique des Lumières conteste l’organisation politique

et sociale des sociétés d’Ancien Régime, dans un contexte français de crise financière, de contestation

aristocratique surtout de l’absolutisme…

Les thèmes principaux :

- politiques : séparation des pouvoirs contre absolutisme (Montesquieu)

- philosophiques : grâce à la raison, l’homme peut envisager un progrès perpétuel de la connaissance,

des réalisations techniques : L’Encyclopédie, (premier volume 1751) dictionnaire raisonné des arts, des

sciences et des techniques, de Diderot et d’Alembert…

- économiques : des libéraux : « Laisser faire, laisser passer… »

- sociaux : partisans de réformes limitées, pour respecter les hiérarchies sociales, notamment la

richesse et la propriété… Idéologie du mérite : les compétences, pas la naissance, doivent être

récompensées…

D’abord pourchassés par la monarchie, les « philosophes » deviennent proches des cercles

aristocratiques, qu’ils touchent en priorité, avec les bourgeois cultivés… On le voit, ce ne sont pas des

penseurs révolutionnaires : la Révolution a d’autres causes…

- la Révolution française (1789-1799) !

. Le temps de la monarchie constitutionnelle (1789-1792) : une révolution politique, sociale et

administrative (création des conseils municipaux, des départements, adoption du système métrique

en 1795)

Une révolution politique : programme contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du

Citoyen, les sujets du roi deviennent citoyens, dotés d’une égalité de droits, relevant de la même

justice, bénéficiant d’une représentation politique sous la forme de députés élus à l’Assemblée.

L’absolutisme est détruit : séparation des pouvoirs : l’Assemblée légifère, le roi exécute – avec

mauvaise grâce, en abusant de son droit de veto (il s'oppose ainsi à l'application des décrets suivant

la nuit du 4 août)… Mais une révolution bourgeoise : citoyenneté passive pour 3 000 000 de citoyens,

trop pauvres pour payer le cens exigible, équivalent à 3 journées de travail…

Une révolution sociale : prise de la Bastille et Grand Peur, ce qui provoque la nuit du 4 août 1789 et la

confiscation des biens fonciers et immobiliers du clergé.

Tous ces principes (séparation des pouvoirs, égalité civile, abolition des privilèges) sont garantis par

la Loi, qui émane nécessairement de la Nation souveraine (et non plus du roi ou de Dieu).

. La République révolutionnaire (1793-1794) :

Programme : 1792 : Première République

Guerre contre l’Autriche : prise des Tuileries (10 août), emprisonnement, proclamation de la Ière

République, jugement et exécution de Louis XVI

Divisions des républicains : Girondins, modérés, représentant assez bien la bourgeoisie de province /

Montagnards, plus radicaux, soutenus par les sans-culottes parisiens

En 1793, les Montagnards au pouvoir doivent faire face aux soulèvements fédéralistes des Girondins

et à des insurrections royalistes...

Pour faire triompher la Révolution, également menacée par les armées étrangères, le Gouvernement

révolutionnaire instaure la Terreur et contrôle la vie économique. Mobilisation efficace, Terreur

sanglante : exécution Marie-Antoinette, Girondins, dantonistes (des Montagnards...), prêtres, «

suspects »… Répression terrible contre les Vendéens. Armées ennemies repoussées par soldats de

l’An II, notamment à Fleurus (juin 1794). Loi du maximum général sur les prix, pour satisfaire une

revendication essentielle des sans-culottes et du peuple parisien. Abolition de l’esclavage dans les

colonies françaises…

. La République bourgeoise (1794-1799)

Directoire : suffrage censitaire, régime faible discrédité par luxe et corruption, menacé à droite par

royalistes et Chouans, et à gauche par Jacobins, peuple parisien et premiers communistes, emmenés

par Gracchus Babeuf…

- Les années Bonaparte (1799-1815)

Programme : 1804 : Napoléon sacré empereur à Notre-Dame de Paris. Code civil.

. Une dictature qui met fin à la Révolution, sous la forme du Consulat, puis de l’Empire

(détournement du suffrage universel sous la forme du plébiscite). Censure de la presse, du théâtre,

de l’imprimerie. Police de Fouché. Propagande et contrôle des esprits.

. Un régime réformateur :

- sur le plan administratif (centralisation relayée par les préfets, Code civil – unification de la

législation, consacre égalité juridique, droit de propriété inviolable et structure familiale (domination

du père, mais le droit au divorce est maintenu), création des lycées (enseignement à la fois

scientifique et classique), de l’Université impériale : cherche à fonder nouvelle élite, non plus sur les

privilèges, mais sur le mérite civil et militaire…

- sur le plan politique : effort de réconciliation : recrute anciens Montagnards et anciens royalistes,

retour des émigrés, réhabilite le catholicisme (Concordat de 1810), création de la Légion d’honneur,

puis d’une noblesse d’Empire

- sur le plan économique et social : régime conservateur qui garantit l’inviolabilité de la propriété

privée, rétablissement de l’esclavage (guerre contre Toussaint Louverture à Saint Domingue),

interdiction des grèves, rétablissement livret ouvrier, création Banque de France et stabilité du franc

Germinal… Napoléon favorise la bourgeoisie dont il cherche à obtenir le soutien…

Avec la vente des biens nationaux et la redistribution complète de la propriété foncière, la France

devient le pays européen comptant la plus forte proportion de petits propriétaires terriens

indépendants.

. Un régime né de la guerre, abattu par elle : un général issu de la Révolution, conquérant, qui voit

l’Europe se dresser contre lui…

Campagnes d’Italie / Egypte / Austerlitz / Empire de 1811 (130 départements)

--> réformes politiques (introduction Code Napoléon, déclaration des droits, réforme justice, liberté

religieuse) et exploitation économique (pillages, prélèvements taxes et impôts, vols d’œuvres d’art…)

--> nationalisme et résistance : de la guérilla espagnole à la désastreuse campagne de Russie

Prise de Paris par les Alliés, une première restauration suivie des Cent Jours, après l'évasion de l'île

d'Elbe /puis défaite terminale à Waterloo / exil de Sainte Hélène (construction de la légende dorée,

avec mémorialistes et colporteurs, imagerie d’Épinal, contre légende noire de l’Ogre…)

Le bilan de la Révolution et de l’Empire…

a) de nouvelles conceptions politiques

- la République a remplacé la monarchie absolue de l’Ancien Régime par de nouvelles formes de

gouvernement fondées sur la souveraineté de la Nation

- des Constitutions définissent les droits des citoyens et le fonctionnement des pouvoirs publics : la

séparation des pouvoirs, l’équilibre des pouvoirs publics succèdent à la monarchie absolue de droit

divin. Les sujets regroupés dans des ordres deviennent des citoyens, des individus que le libéralisme

isole (destruction des corporations en 1790). Le Code Napoléon consacre l’égalité devant la loi, la

liberté individuelle et les garanties d’un procès équitable (jury populaire pour les affaires criminelles,

la présomption d’innocence, droit à la défense, avec un avocat)

- l’Empire confisque la souveraineté de la Nation, mais structure l’État par une administration

efficace : centralisée, relayée dans les nouveaux départements par les préfets, assise sur l’unification

des unités de poids et de mesure, l’unification de la législation dans le Code civil, le Code pénal, le

Code du commerce, assurant le financement de l’État par l’égalité de tous devant l’impôt.

b) une société nouvelle

- la République a détruit la société d’Ancien Régime, dominée par les privilégiés, au profit de la

bourgeoisie : les privilèges ont été abolis, les grands domaines seigneuriaux ont été morcelés, la

bourgeoisie accède pleinement au pouvoir économique en dominant une production proto-

industrielle, le commerce, tout en dominant le pouvoir politique (sous l’Empire également). Elle

s’appuie sur une masse paysanne devenue propriétaire. Désormais, au XIX° siècle, ce seront ouvriers

des villes, de Paris en premier lieu, qui seront les ferments des prochaines révolutions, avec en face

d’eux une paysannerie devenue un soutien de l’ordre conservateur.

c) l’éveil des nationalités européennes

- pour les Français de la Révolution et de l’Empire, la France est la « Grande Nation » de l’Europe,

qui domine tous les pays par sa puissance et son rayonnement.

- la Révolution et l’Empire renforcent l’unité et le sentiment nationaux, tout en creusant des factures

politiques (républicains et monarchistes, monarchistes constitutionnels et monarchistes légitimistes).

- les pays européens ont subi l’influence des idées françaises de liberté et de nationalité. Le mot

d’ordre révolutionnaire, « Liberté, égalité » est devenu la plate-forme des réformes libérales en

Europe au XIX° siècle. L’expérience révolutionnaire nourrit tout au long du XIX° siècle les espoirs de

réformes politiques et sociales, de libération des peuples et des individus.

1

/

5

100%