Chp 5 l element chimique - Enseignement des Sciences Physiques

Seconde_Thème 1_L’UNIVERS

chapitre 5_L’élément chimique

M.Meyniel 1/4

chapitre 5 : L’ELEMENT CHIMIQUE

Les éléments chimiques constituent l’unité structurale de l’Univers. Ils sont nés au cœur des étoiles (haute T et

P nécessaires pour leur synthèse). En fin de vie, explosion des étoiles et libération des éléments sous forme de nuages

de poussières et de gaz. Notre système solaire s’est formé par effondrement d’un tel nuage, il y a 4,6 Gans.

Mais qu’appelle-t-on exactement un élément chimique ? Comment le définir par rapport à l’atome ?

Cf Activités Expérimentales 6 et 7.

I. Généralités autour de l’élément chimique.

Document 1 : Définition et caractérisation des éléments chimiques

Les objets observés au niveau macroscopique sont des espèces chimiques constituées d’éléments chimiques

qui appartiennent au niveau microscopique.

Ainsi, le sel est une espèce chimique puisque facilement observable à l’œil nu. La formule brute du sel est NaCℓ. Il est

donc constitué de deux éléments chimiques : l’élément sodium Na et l’élément chlore Cℓ. Par ailleurs, une fois dissous

dans l’eau, le sel donne deux ions : les ions sodium Na+ et les ions chlorure Cℓ-. Il s’agit toujours des deux mêmes

éléments mais sous forme ionique.

Sous forme d’atome (Ex : Na) ou d’ion (Ex : Na+), il s’agit du même élément chimique. En effet, tant que le noyau

possède toujours le même nombre de charges positives, l’élément chimique reste le même, et ce quel que soit son

représentant ou son état (atome, ion, solide, liquide, …).

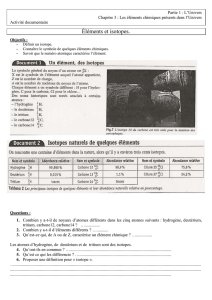

Document 2 : Les isotopes

Grâce à ses études réalisées à l’aide d’un spectromètre de masse qu’il a perfectionné, Francis William Aston,

un physico-chimiste anglais de Cambridge, découvre en 1920 qu’un même élément chimique peut présenter des

noyaux avec des masses légèrement différentes. Il introduit alors la notion d’isotopes pour définir ces entités (atomes

ou ions) possédant des noyaux de masses légèrement différentes.

Cette découverte et son développement technique du spectromètre de masse lui valurent un prix Nobel de chimie en

1922.

Depuis, de nombreux isotopes naturels ont été découverts. Voici, l’exemple des isotopes du carbone :

a. Quel numéro caractérise donc un élément chimique ?

Comment le chimiste représente-t-il ces éléments ? On pourra donner quelques exemples.

b. Comment expliquer qu’un même élément chimique puisse présenter des noyaux de masses différentes.

En déduire une définition de deux isotopes.

c. Justifier le fait que le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 soient des isotopes et qu’ils possèdent

le même nom.

d. Qu’est-il arrivé à l’atome de sodium Na contenu dans le sel pour qu’il se retrouve sous la forme

ionique Na+ une fois dans l’eau ? Même question pour l’atome de chlore Cℓ.

S’agit-il toujours des mêmes éléments chimiques ? Justifier.

e. Donner la définition générale d’un ion monoatomique et préciser où se note la charge électrique dans

sa représentation symbolique. On donnera des exemples en précisant la composition des ions.

f. En se référant l’Activité Expérimentale 6 sur les transformations de l’élément cuivre, que peut-on

dire sur le devenir des éléments chimiques au cours de diverses transformations chimiques ?

A quelle phrase célèbre, cette conclusion fait-elle référence ?

Nom de l’isotope

Numéro atomique

Symbole du noyau

Composition atome

Abondance

relative

Carbone 12

Z = 6

C

6

12

6 protons + 6 neutrons + 6 e-

98,9 %

Carbone 13

Z = 6

C

6

13

6 protons + 7 neutrons + 6 e-

1,1 %

Carbone 14

Z = 6

C

6

14

6 protons + 8 neutrons + 6 e-

quelques traces

Seconde_Thème 1_L’UNIVERS

chapitre 5_L’élément chimique

M.Meyniel 2/4

Le noyau d’un élément chimique n’est jamais modifié (sauf au cours de réactions nucléaires physiques …) mais ils peuvent en

revanche apparaître sous des formes différentes car des échanges d’électrons sont possibles :

II. Le modèle du cortège électronique.

a. Justifier que les électrons soient attirés par le noyau d’un atome.

b. Comment s’appellent les orbites circulaires sur lesquelles les électrons gravitent autour du noyau ?

Préciser le nom des trois premières orbites et indiquer celle où les électrons sont le plus liés au noyau.

c. Lors d’une réaction chimique, à votre avis, de quelle couche proviennent les électrons qui vont entrer

en jeu ? Justifier.

Document 3 : La répartition électronique.

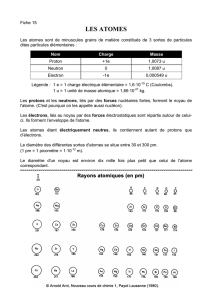

La structure électronique d’un atome indique le nombre d’électrons sur chaque couche.

Elle se note : a,b,c étant le nombre d’électron dans chaque couche.

Pour répartir convenablement les électrons, il faut respecter deux règles de remplissage :

* 1ère règle (appelé principe de construction ou encore principe de Pauli) :

Chaque couche ne peut contenir qu’un nombre limité d’électrons.

=> couche K : 2 électrons couche L : 8 électrons couche M : 8 électrons

* 2ème règle :

Les électrons remplissent les couches dans l’ordre en commençant par la couche K, la plus

interne. Puis, il faut qu’une couche soit saturée c’est-à-dire pleine pour passer à la suivante.

Rq : * Ces règles simplifiées ne s’appliquent qu’aux atomes dont le nombre d’électrons ne dépasse pas 18.

d. Pourquoi le remplissage se fait-il des couches les plus internes vers les plus externes ?

e. Donner la structure électronique des atomes de carbone (Z = 6) et de magnésium (Z =12).

III. Stabilité des éléments chimiques dans la nature.

Document 4 : Stabilité des éléments chimiques

Peu d’espèces chimiques sont sous forme d’atomes isolés car ils sont rarement stables.

En général, afin de devenir stable, les atomes perdent ou gagnent des électrons (et donnent alors des ions) ou bien ils

s’assemblent entre eux (et forment des molécules).

Les éléments qui existent sous forme d’atomes isolés ne participent que rarement aux réactions chimiques, ils sont

dits inertes ou stables chimiquement. On parle alors de « noblesse ». C’est le cas de l’hélium (Z = 2), le néon (Z = 10),

l’argon (Z = 18). Il s’agit de trois gaz nobles.

Rq : * Les gaz nobles sont aussi appelés « gaz rares » car ils ne sont présents qu’en faibles proportions dans l’air.

a. Donner la structure électronique des trois gaz nobles cités. Que remarque-t-on ?

b. En déduire la condition pour qu’un élément chimique soit stable.

c. Donner la structure électronique de l’atome de fluor (Z = 9).

L’atome isolé de fluor est-il stable ? Sinon, comment peut-il se transformer pour le devenir ?

K a L b M c

Seconde_Thème 1_L’UNIVERS

chapitre 5_L’élément chimique

M.Meyniel 3/4

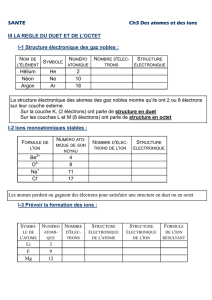

Document 5 : Règles du « duet » et de l’octet.

Un élément chimique est toujours plus stable si sa couche externe est saturée. Il se transforme donc

toujours de façon à adopter la même structure électronique que le gaz noble le plus proche. Les chimistes ont alors

établi deux règles essentielles :

Règle du duet : Les atomes, dont le numéro atomique Z est inférieur ou égal à 4 (Z ≤ 4), se

transforment de manière à obtenir une structure en duet, c’est-à-dire celle de l’hélium avec deux

électrons sur leur couche externe K.

Règle de l’octet : Les atomes, dont le numéro atomique Z est supérieur ou égal à 5 (Z ≥ 5), se

transforment de manière à obtenir une structure en octet, c’est-à-dire celle du gaz rare le plus

proche (le néon Ne ou l’argon Ar) avec 8 électrons sur leur couche externe (L ou M).

Rq : * Le choix du gaz noble le plus proche se justifie par le fait qu’il est plus facile de gagner ou céder peu

d’électrons que beaucoup.

* Une nouvelle fois, ces lois ne concernent que les premiers éléments avec un numéro atomique inférieur à 18.

a. S’agit-il toujours du même élément chimique avant et après la transformation ? Justifier.

b. Pourquoi les atomes adoptent-ils une structure électronique identique à celle d’un gaz noble lors de

leur transformation ?

c. Après leur transformation, quels types d’entité deviennent les atomes ? On pourra distinguer deux cas.

d. Appliquer les règles entrevues afin de compléter le tableau ci-dessous :

Z

Atome

Structure électronique

de l’atome isolé

………

………

Structure électronique

de l’ion stable

Règle suivie

1

H

H+

3

Li

4

Be

11

Na

12

Mg

13

Al

8

O

9

F

16

S

17

Cl

Seconde_Thème 1_L’UNIVERS

chapitre 5_L’élément chimique

M.Meyniel 4/4

Conclusion : A notre niveau, nous nous intéressons uniquement qu’aux 18 premiers éléments. Or,

l’Univers regorge de bien d’autres éléments (92 éléments naturels ont été recensés et d’autres sont

artificiels, synthétisés par l’Homme).

En effet, au cours de l’Histoire, les scientifiques en ont découverts progressivement plus d’une centaine si

bien qu’à la vue de leur grand nombre (118), il a fallu les classer et ce, de façon logique et si possible

pratique. C’est tout l’objet du prochain cours où l’on va étudier cette classification, sa mise en place et

son organisation.

Compétences exigibles

- Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément.

- Dénombrer les électrons de la couche externe.

- Connaître et appliquer les règles du « duet » et de l’octet pour rendre compte des charges des ions

monoatomiques usuels.

- Mettre en œuvre un protocole pour identifier des ions.

- Pratiquer une démarche expérimentale pour vérifier la conservation des éléments au cours d’une réaction

chimique.

Exercice 1 : Certains traitements d’appoint des verrues sont à base de sels minéraux. Les comprimés

contiennent des ions glycérophosphate de formule C3H4PO6 2-, des ions calcium de formule Ca2+, des ions fer

(II), des ions manganèse (II) de symbole Mn et des ions chlorure Cℓ-.

1. L’ion glycérophosphaste est-il monoatomique ? Justifier.

2. Comment se forme l’ion calcium ? Et l’ion chlorure ?

3. Quelles sont les formules des ions fer (II) et manganèse (II) ?

4. Le numéro atomique du chlore est Z = 17, celui du fer Z = 26.

Combien d’électrons possèdent les ions chlorure et les ions fer (II) ?

Exercice 2 : On donne les 3 atomes suivants : 𝑆

16

32 𝑆

16

33 𝑆

16

36

1. De quel élément chimique s’agit-il ? Préciser son numéro caractéristique.

2. a. Donner la composition de chaque atome.

b. Quel est leur point commun ? En quoi diffèrent-ils ? Comment appelle-t-on alors de tels atomes ?

Exercice 3 : On considère l’atome de néon dont le noyau a pour symbole Ne

10

20 .

1. a. Quel est le numéro atomique de ce noyau ?

b. En déduire le nombre d’électrons de l’atome isolé correspondant.

2. a. Donner la structure électronique de cet atome. Rappeler les règles de remplissages.

b. Préciser le nombre d’électrons externes et justifier si cet élément peut former un ion stable.

3. Faire le même travail avec l’atome de sodium dont le noyau a pour symbole 𝑁𝑎

11

23 .

Exercice 4 : On donne les structures électroniques suivantes : K1 K2L1 K1L2 K2L9

K2L7 K2L8M1 K2L8M9

1. Identifier les structures fausses en justifiant leur impossibilité.

2. Pour chaque structure correcte, indiquer :

a. la couche externe, le nombre d’électrons externes et le nombre total d’électrons dans l’atome isolé ;

b. le numéro atomique de l’atome et son symbole ;

c. les ions stables qui peuvent se former, en justifiant précisant la règle utilisée.

1

/

4

100%