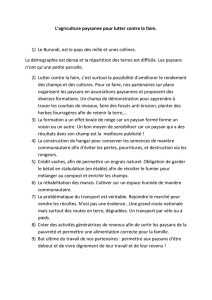

introduction Paysans et seigneurs en Europe

7

Introduction

Rappel d’histoire de l’histoire

L’historiographie ne s’élabore pas dans des tours d’ivoire soigneusement

closes, et, d’une certaine manière c’est heureux car il y a ainsi un frein à

la tendance inévitable qui guette le chercheur : une fois la réussite scien-

tifi que obtenue, le discours répétitif et la sclérose le guettent. Lorsque le

vent idéologique libéral – et derrière lui l’idéalisme historique – s’est élevé

dans les sociétés occidentales, à partir des années 1975-1980 et particuliè-

rement en France où l’historiographie après la deuxième guerre mondiale

s’était profondément transformée sous l’infl uence de l’école des Annales

née antérieurement, nombre d’historiens ont délaissé l’étude des écono-

mies et des structures sociales et se sont tournés vers d’autres champs

d’investigation. On a visé les spécifi cités, le particulier et moins le général ;

les sociétés ont été alors pensées moins comme des totalités animées par

une dynamique d’ensemble et traversées de contradictions génératrices de

mouvements collectifs que comme des agrégats hasardeux de singularités,

le vécu individuel des acteurs focalisant l’observation. Du même coup sont

passés au second plan les données matérielles et les confl its d’intérêts entre

les groupes. Si la démographie a conservé un poids certain, elle a parfois

été vue comme déterminée davantage par le mental que par les condi-

tionnements créés par le niveau et la répartition des revenus. La capacité

explicative de l’économie a été minorée et on a mis en doute la justesse de

l’application de la quantifi cation à la société et sa stratifi cation.

Même excessif, ce moment critique peut avoir été salutaire car il est

vrai que, infl uencée – mais non dominée – par le marxisme, l’« histoire

économique et sociale » française dans l’inspiration de E. Labrousse et

F. Braudel n’avait laissé qu’assez peu de place à l’individuel et au subjectif.

À partir de cette carence, elle pouvait donner l’impression de réduire la

dynamique historique à un économisme étroit, ce que d’ailleurs en réalité

elle ne faisait pas car aucun des grands historiens de l’époque ne s’était

[« Paysans et seigneurs en Europe », Guy Lemarchand]

[ISBN 978-2-7535-1701-1 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

PAYSANS ET SEIGNEURS EN EUROPE

8

prononcé formellement en ce sens et même refusait – on peut leur repro-

cher aujourd’hui – toute formulation théorique. Et si le quantitativisme

dans un premier temps de l’analyse fi geait la réalité sociale, il pouvait dans

un second temps de l’étude exprimer le mouvement par la prise en compte

du temps et des diff érences de temporalité – au fi l des décennies ou des

siècles et pas seulement des années – selon les instances du tout social. Il

n’excluait pas non plus l’utilisation de l’étude de cas où l’individu redeve-

nait important. Quand l’idée de loi de l’histoire a été abordée – ce qui a été

rare – les formulations dogmatiques inspirées plus par Staline que par Marx

et Engels ont été évitées en France et ces lois ont été présentées comme

tendancielles et non absolues. Le défaut de cette historiographie était proba-

blement de ne pas avoir été assez loin et de s’être contentée d’empiler les

niveaux d’analyse sans chercher à défi nir les combinaisons dans lesquelles

ces instances du tout social entraient, ni à préciser les interactions entre

elles. Néanmoins le virage de 1975-1980 a permis incontestablement de

donner plus de chair à la discipline et d’approcher des domaines jusqu’ici

peu abordés. En reprenant en fait la notion de longue durée mise en avant

par F. Braudel, bien que situant leur observation dans l’instantané et le

temps court, par l’utilisation de la biographie et de la micro-histoire et en

privilégiant l’observation des comportements, les nouveaux historiens ont

mis en valeur le rôle des croyances à l’échelle collective et de leur diff usion

et transformations à travers les appareils institutionnels d’information et

d’enseignement et les églises. Dépassant la vieille histoire des idées, à travers

les représentations et la culture, le poids de l’idéologie dans les équilibres

sociaux est mieux apparu.

Mais parfois, avec les eff ets de mode, on est allé jusqu’au point de négli-

ger, voire de décrier, les acquis de 1960 en arguant de leurs insuffi sances et

en fustigeant une apparence de scientisme dans la démarche de ces années.

Et pourtant, depuis les environs de 2000 le vent dominant de la recherche

a commencé à nouveau à changer. L’éclatement de l’histoire en branches

spécialisées sans lien entre elles ainsi que le primat du qualitatif et de l’indi-

viduel ont montré à la longue une certaine impuissance, ce qui était presque

inévitable dès lors qu’on avait renoncé comme ce fut proclamé, au projet

d’« histoire totale » des Annales et de E. Labrousse. De plus, avec l’intensifi -

cation des contacts intellectuels internationaux liés à la révolution des trans-

ports et de la communication, les limites et carences d’une histoire seule-

ment nationale se sont révélées et donc la nécessité d’une histoire comparée

internationale, quelquefois planétaire, et qui n’oubliait pas pour autant les

histoires nationales, s’est manifestée plus nettement. Cette dimension n’avait

pas été ignorée par l’historiographie française comme en témoignent les

œuvres de M. Bloch et L. Febvre et plus récemment celles de F. Braudel, de

P. Chaunu ou sur le climat de E. Le Roy Ladurie, ou bien encore nombre

de pages de collections d’histoire universelle, telles l’Histoire générale des

[« Paysans et seigneurs en Europe », Guy Lemarchand]

[ISBN 978-2-7535-1701-1 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION

9

civilisations (dirigée par M. Crouzet, PUF, 1953-1957) et Les grandes civili-

sations (dirigée par R. Bloch, Arthaud, 1964-1982). Toutefois, en dehors

des grandes synthèses d’envergure mondiale, elle demeurait peu pratiquée

dans notre pays. Enfi n, ce qui est apparu vite d’ampleur systémique, la crise

du capitalisme éclatée en 2007-2008 a conduit à reconsidérer le poids de

l’économie et du cadre des structures sociales en place.

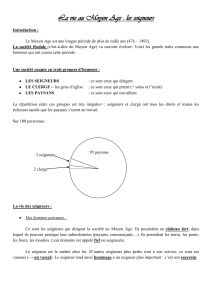

Ainsi un des problèmes de large étendue spatiale est celui de la persis-

tance pendant plusieurs siècles après le Moyen Âge du système féodal, tout

en se diff érenciant et se transformant suivant les régions, de l’Europe de

l’Angleterre à l’Oural. Ici il s’est accommodé de la libération des paysans,

ailleurs il a créé une nouvelle servitude, ailleurs encore il a laissé les rustres

libres mais a confi squé la possession de la terre. La question mérite d’autant

plus une comparaison internationale qu’elle concerne la masse humaine,

c’est-à-dire jusqu’au XVIIIe siècle même dans les États les plus avancés,

Provinces Unies ou Grande-Bretagne, la paysannerie qui a constitué

longtemps la grande majorité de la population et dont le travail faisait vivre

aussi les citadins, y compris dans les villes portuaires, grandes places du

commerce mondial.

Les concepts indispensables

Or, au XIXe siècle, trois siècles après l’ouverture aux larges échanges

en Europe représentée par les grandes Découvertes et l’expansion de la

colonisation par les mêmes Européens, avec les progrès notables de la

construction navale pour le transport lointain de marchandises volumi-

neuses, avec l’explosion de la fabrication de monnaie ainsi que, grâce à la

lettre de change, d’une quasi-monnaie et le développement de la produc-

tion pour la vente, le système féodal a à peu près partout disparu. Par

conséquent se posent deux séries de questions : pourquoi et comment une

structure aff aiblie, au moins dans la partie occidentale du Vieux-Continent

dès le XVe siècle a-t-elle résisté pendant tant de temps, comment cependant

a-t-elle pu être abolie d’autant plus qu’elle était diverse à travers l’Europe,

et par quoi a-t-elle été remplacée ? Employée couramment par les historiens

actuels, l’expression « système féodal » recouvre au moins quatre institutions

et pratiques : la seigneurie, en face d’elle la communauté paysanne, à la tête

de la société la noblesse et les liens et réseaux féodo-vassaliques. La première

fut considérée par les spécialistes des Temps Modernes de la première moitié

du XXe siècle comme moribonde après la fi n du Moyen Âge, ne donnant

plus aux seigneurs que des revenus très faibles et une autorité minime,

le pouvoir monarchique accaparant par l’impôt l’essentiel du surproduit

rural et ruinant les justices privées. La seconde, elle, aurait été également

très amoindrie – si jamais elle avait été forte – par l’emprise croissante de

l’administration royale sur les provinces et par la montée de l’inégalité entre

[« Paysans et seigneurs en Europe », Guy Lemarchand]

[ISBN 978-2-7535-1701-1 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

PAYSANS ET SEIGNEURS EN EUROPE

10

les habitants. Le deuxième ordre à la fois se serait appauvri par ses dépenses

de luxe et la baisse de ses ressources et il aurait perdu nombre de terres

au profi t de la bourgeoisie marchande et offi cière, l’État en se renforçant

off rant aux parvenus de la fortune des postes dans le gouvernement et dans

l’administration locale. Quant aux liens d’homme à homme, ils s’évanoui-

raient dès le XVIe siècle, devenus sans intérêt à cause de la multiplication des

relations sociales liée à l’urbanisation, et surtout de la puissance de l’État

central absolutiste.

Mis à part l’accroissement de l’autorité des monarchies entre le XVIe et le

XVIIIe siècles – et encore dans certaines limites – ces conceptions paraissent

aujourd’hui trop simples et rendent mal compte à la fois des ressemblances

et des diff érences que l’on constate entre les divers pays. Il est nécessaire

de revenir sur les défi nitions pourtant bien connues de ces cadres de la vie

sociale et on s’aperçoit qu’elles sont plus complexes qu’il n’y paraît de prime

abord et présentent une extension et une plasticité qui leur permettent

de résister à l’usure des siècles. Selon l’un des maîtres de l’histoire agraire

du Moyen Âge, R. Boutruche 1 , la seigneurie « réunit deux aspects : l’un

foncier, l’autre politique (ce dernier quelquefois désigné sous le nom de

seigneurie justiciaire… afi n de mettre l’accent sur l’origine publique des

droits exercés)… Ce n’est pas seulement une unité d’exploitation partagée

entre une réserve et des tenures, mais un groupe social dépendant d’un

maître, un organisme de commandement ou seigneurie ». Elle constitue

donc un territoire bien délimité formé d’une exploitation que son proprié-

taire travaille ou fait travailler, généralement d’une taille respectable, et

d’autres plutôt plus petites sur lesquelles les manants n’ont qu’un droit

de possession plus ou moins étendu, de l’occupation précaire à la quasi-

propriété, mais pas la pleine propriété, d’autant qu’ils doivent pour ladite

possession des redevances et/ou des services au maître. Elle est également

un pouvoir exercé par le seigneur sur les tenanciers au titre de la juridiction

qu’il détient, fonction déléguée théoriquement par le prince et dont l’éten-

due varie également selon les lieux et l’époque.

La communauté de village, elle, pour un autre médiéviste important

R. Fossier 2 est « la cellule de base de la société médiévale ». Structure de

travail agricole, elle est un fi nage aux frontières reconnues, qu’elle exploite

partie individuellement, partie collectivement avec des règles communes

et des biens communs, ses membres échangeant entre eux des services.

Groupement humain dans ces siècles d’omniprésence de la religion dans

la représentation du monde et des relations sociales, elle est, quoique

– rarement – communauté et paroisse puissent ne pas coïncider, un rassem-

blement autour de l’église ou du temple paroissial qui n’est pas seulement

un bâtiment de prière, mais aussi un lieu de réunion, d’asile et de sépulture

1. Seigneurie et féodalité I, Paris, 1959, p. 114.

2. Histoire sociale de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 183.

[« Paysans et seigneurs en Europe », Guy Lemarchand]

[ISBN 978-2-7535-1701-1 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION

11

dans le cimetière qui lui est attaché. Par exemple dans l’une des provinces

de France où les communautés et les paroisses coïncident le moins, en

Languedoc, dans le diocèse civil de Lodève, il y a à la fi n du XVIIe siècle

62 circonscriptions religieuses et seulement 53 communautés et donc

2 communautés ont 4 paroisses, 2 autres en ont 2, tandis qu’une paroisse

a 3 communautés et 3 paroisses ont 2 communautés. Il y a tout de même

coïncidence parfaite pour la grande majorité des communautés.

La paroisse forme donc une vraie communauté par la proximité de

résidence qui donne à ses habitants des droits de participation à son autoges-

tion administrature à travers l’assemblée des villageois et, quand il y en a,

les magistratures municipales. La jouissance des biens communs quand ils

existent, terres vaines et instruments de vie courante (fours, moulins) est

également liée au moins en partie à la résidence. Aux yeux des autorités,

seigneur, église, monarchie, la communauté est une entité solidaire dont

l’autonomie réelle varie beaucoup dans le temps et l’espace.

Autre défi nition indispensable : celle de la noblesse. Elle se compose

d’un groupe minoritaire de familles qui se veulent et s’affi rment comme

supérieures et dominent eff ectivement le reste de la société. Elle s’en distin-

gue par la préférence pour le métier des armes, bien que tous les nobles

ne soient pas nécessairement des guerriers professionnels, par les privilèges

dont elle bénéfi cie offi ciellement et par la prétention du sang ainsi que

l’ancienneté glorieuse de la race, qui justifi erait son exigence d’être proche

du prince et de son gouvernement. Tous les nobles ne sont pas riches, mais,

comme le remarque J. Dewald 3 , ils demeurent sensibles à la fortune et à la

largesse dispendieuse qui sont facteurs d’estime. En fait, dès que les sources

notariales et fi scales permettent de saisir les patrimoines et les revenus, on

s’aperçoit partout sur le continent que la noblesse est avant tout une classe

de propriétaires fonciers dominant, car si toutes les seigneuries ne sont

pas forcément entre leurs mains, ils en tiennent le plus grand nombre,

quelquefois même exclusivement bien que souvent on puisse être seigneur

sans être noble. La terre leur procure également la plus grande partie de leur

revenu. Au total, le haut de l’échelle locale des fortunes, leur appartient, ce

qui n’empêche pas qu’on puisse rencontrer suivant les provinces des nobles

aux ressources médiocres en proportion importante. Afi n de maintenir sa

situation prééminente, son « rang », la noblesse cherche fréquemment à

obtenir de la puissance qui a le pouvoir de prononcer l’anoblissement,

l’État, la fi xation juridique de la procédure et la restriction de l’entrée dans

l’ordre, et elle tend à l’homogamie et à l’adoption de règles strictes de

succession des biens afi n d’éviter leur dispersion et l’appauvrissement des

héritiers mal dotés.

3. e European nobility 1400-1800, Cambridge, 1996.

[« Paysans et seigneurs en Europe », Guy Lemarchand]

[ISBN 978-2-7535-1701-1 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%