A. Génétique et évolution

SVT - TS A. Génétique et évolution

1

A. Génétique et évolution

Biologie

a. PRELUDE

La biodiversité terrestre est estimée à une dizaine de millions d'espèces. Mais

comment cette diversité est-elle apparue ?

Darwin (1809-1882) n'a que 22 ans quand il s'embarque sur le Beagle pour un

voyage de près de 5 ans. Ses observations sur le terrain (fossiles et spécimens)

combinées à ses lectures, l'amènent à développer une théorie sur le déve-

loppement de la biodiversité. A son retour de voyage, il s'attèle à des expé-

riences sur les animaux domestiques et publie en 1859 «De l'origine des es-

pèces» où il explique sa théorie de l'évolution.

Darwin n’est pas le seul à être arrivé à cette conclusion. Le britannique Alfred

Wallace (1823-1913) établit une théorie similaire en même temps que Darwin.

Théorie de l'évolution :

- L'ensemble du monde vivant est apparenté et descend d'un ancêtre

commun unique.

- La variation est un phénomène

aléatoire.

- Cette variation est transmise de

manière héréditaire à la descen-

dance.

- La sélection naturelle sélectionne

les individus présentant des varia-

tions améliorant leurs capacités

de survie ou de reproduction.

Si la théorie émise par Darwin est encore acceptée de nos jours, celui-ci ne

comprenait rien des mécanismes soutenant l'apparition et la transmission de

nouveaux caractères.

Dans ce chapitre, nous allons voir :

- Les mécanismes produisant de la diversité génétique au sein d'une espèce.

- Comment des modifications du génome sont à l'origine d'une diversification

du vivant ?

- Les mécanismes permettant la formation d'une nouvelle espèce.

- L'exemple de l'homme.

SVT - TS A. Génétique et évolution

2

b.NOTIONS ET COMPETENCES EXIGIBLES POUR LE BAC

A1. Définitions et vocabulaire

Notions et contenus

o Besoins énergétiques engendrés par les activités humaines : industries,

transports, usages domestiques.

o Quantification de ces besoins : puissance, énergie.

o Conversion d'énergie

Compétences exigibles

o Exploiter des documents et/ou des illustrations expérimentales pour

mettre en évidence différentes formes d'énergie.

o Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie.

o Interpréter des infromations pour porter un regard critique sur la

consommation énergétique d’appareils de la vie courante et pour

appréhender des ordres de grandeur de puissance.

A2. Ressources énergétiques

Notions et contenus

o Ressources énergétiques et durées caractéristiques associées (durée de

formation et durée estimée d'exploitation des réserves).

o Ressources non renouvelables : fossiles (charbon, pétroles et gaz

naturels) ; fissiles (Uranium)

o Ressources renouvelables.

o Le Soleil, source de rayonnement.

Compétences exigibles

o Rechercher et exploiter des informations pour : associer des durées

caractéristiques à différentes ressources énergétiques ; distinguer des

ressources d'énergie renouvelables et non renouvelables ; identifier des

problématiques d'utilisation de ces ressources.

A3. Ressources énergétiques

Notions et contenus

o Centrale électrique thermique à combustible fossile ou nucléaire.

o Réaction de combustion.

o Réaction de fission.

o Réaction de fusion.

o Le Soleil, siège de réactions de fusion nucléaire.

o Exploitation des ressources renouvelables.

Compétences exigibles

o Utiliser la représentation symbolique Xaz pour distinguer des isotopes.

o Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les transformations

SVT - TS A. Génétique et évolution

3

d'énergie en termes de conversion et de dégradation.

o Identifier les différentes formes d'énergie intervenant dans une centrale

thermique à combustible fossile ou nucléaire.

o Interpréter l'équation d'une réaction nucléaire en utilisant la notation

symbolique du noyau

o À partir d'exemples donnés d'équations de réactions nucléaires,

distinguer fission et fusion.

o Exploiter les informations d'un document pour comparer : les énergies

mises en jeu dans des réactions nucléaires et dans des réactions

chimiques ; l'utilisation de différentes ressources énergétiques.

A4. Transport et stockage

Notions et contenus

o Transport et stockage de l'énergie.

o Accumulateur électrochimique et pile à combustible.

Compétences exigibles

o Rechercher et exploiter des informations pour comprendre : la nécessité

de stocker et de transporter l'énergie ; l'utilisation de l'électricité comme

mode de transfert de l'énergie

A5. Problématiques écologiques

Notions et contenus

o Effet de serre.

o Sous-produits de l'industrie nucléaire. Décroissance radioactive.

Compétences exigibles

o Analyser une courbe de décroissance radioactive.

o Faire preuve d'esprit critique : discuter des avantages et des

inconvénients de l'exploitation d'une ressource énergétique, y compris

en terme d'empreinte environnementale.

o Rechercher et exploiter des informations pour comprendre : la

problématique de la gestion des déchets radioactifs.

SVT - TS A. Génétique et évolution

4

b. LEXIQUE

ADN (Acide désoxyribonucléique) : acide nucléique linéaire, généralement

sous forme d'hélice double brin, servant de support à la mémoire cellulaire.

L'ADN est composé de 4 bases : Adénine, Guanine, Cytosine et Thymine.

ADN polymérase : enzyme synthétisant l'ADN à partir d'amorce (polymérisa-

tion d'ADN) en copiant le brin existant.

Agents cancérigènes : agents physiques ou biologiques induisant un cancer.

Agents mutagènes : agents physiques ou biologiques induisant des muta-

tions.

Allèle : variante d'un gène.

Appariement : Liaison entre deux bases azotées de nucléotides (A-T ; C-G).

ARN (Acide ribonucléique) : acide nucléique linéaire, généralement simple

brin, servant de messager cytoplasmique. L'ARN est composé de 4 bases :

Adénine, Guanine, Cytosine et Uracile.

Cancer invasif : cancer ayant envahit un autre type de tissu que celui dans

lequel il s'était originellement déclaré.

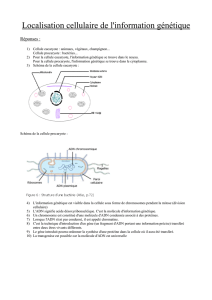

Cellule : Unité fondamentale et fonctionnelle de tout être vivant.

Cellule cancéreuse : cellule ayant acquis des caractéristiques cellulaires

anormales induisant sa division incontrôlée et infinie.

Cellule eucaryote : Cellule possédant des organites, i.e. des compartiments

cellulaires. Eucaryote = vrai noyau.

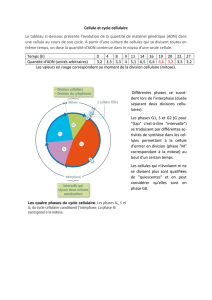

Centromère : zone par laquelle les deux chromatides sœurs sont attachées

dans le cycle cellulaire à partir de la fin de la phase S.

SVT - TS A. Génétique et évolution

5

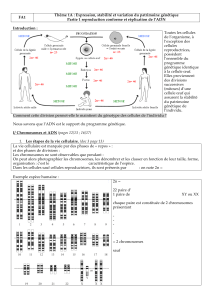

Chromatides sœurs : deux copies de chromosome produites en phase S.

Chromatine : fibre composée d'ADN et de protéines, les histones.

Chromosome : brin d'ADN que l'on ne visualise que sous sa forme condensée

lors de la mitose. L'humain en possède 23 paires.

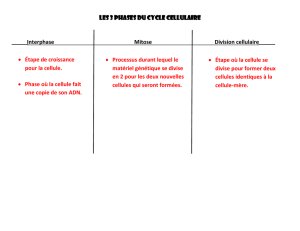

Cycle cellulaire : Cycle comprenant l'interphase et la mitose au bout duquel

deux cellules génétiquement identiques sont produites à partir d'une cellule.

Expression : ensemble des mécanismes allant du gène à la production de la

protéine correspondante.

Fuseau mitotique : structure protéique permettant de répartir les chromo-

somes correctement lors de la mitose.

Gène : Unité fonctionnelle et transcrite de l'ADN. Les différentes formes d'un

gène nomment les allèles.

Génotype: Composition génétique. Pour un gène donné, le génotype cor-

respond à la composition allélique de l'individu (A/A).

Hélicase : enzyme séparant l'ADN bicaténaire afin de permettre sa réplica-

tion.

Interphase : phase du cycle cellulaire durant laquelle la cellule grossit et ré-

plique ses chromosomes. L'interphase contient les phases G1, S et G2.

Métastases : colonies de clones de cellules cancéreuses produites à partir

d'une tumeur invasifs ayant atteint le système vasculaire.

Mitose : étape du cycle cellulaire durant laquelle la cellule se divise en deux.

La mitose est composée de la prophase, la métaphase, l'anaphase et la té-

lophase durant lesquelles le matériel génétique est réparti de manière équi-

table entre les deux cellules filles.

Mutation : changement dans la séquence nucléotidique d'un gène ou de

6

6

1

/

6

100%